立地と歴史

Introduction

金沢城は「加賀百万石、前田利家の城」とよく言われます。しかし実際には、一言では言い切れないものがあります。例えば、百万石というのは、加賀・能登・越中3国にあった加賀藩の領地の石高のことです。その百万石や金沢城も、利家一代で築いたものでもないのです。城主だった前田氏が代々引き継いて完成させたのです。あと、金沢城には、兼六園と一緒に、華やかなイメージがありますが、城の歴史は意外と苦難の道を辿っていて、兼六園もそれに関わっています。それに加えて、金沢城の前身は、加賀一向一揆の一大拠点だったのです。このような金沢城の歴史をご説明します。

「尾山御坊」の時代

一向宗は仏教の宗派の一つで、戦国時代に国中(特に中部地方)に広まりました。「南無阿弥陀仏」と唱えれば極楽に行けると称したため、多くの人たちが信仰しました。15世紀後半に第8代宗主・蓮如が精力的に活動し、多くの地方組織(「講」など)を作り、宗派の強力な基盤となっていました。この時代は中央政府(幕府・将軍家など)の力が衰え、国中のほとんどの人たちは自衛する必要がありました。領主層や武士だけでなく、農民・商人・僧までもが武装していたのです。その中でも、一向宗の武力は強く、戦国大名が援軍を要請するほどでした。一向宗がなにかのために戦ったとき、その行為は「一向一揆」と呼ばれ、戦国大名並みの勢力になりました。

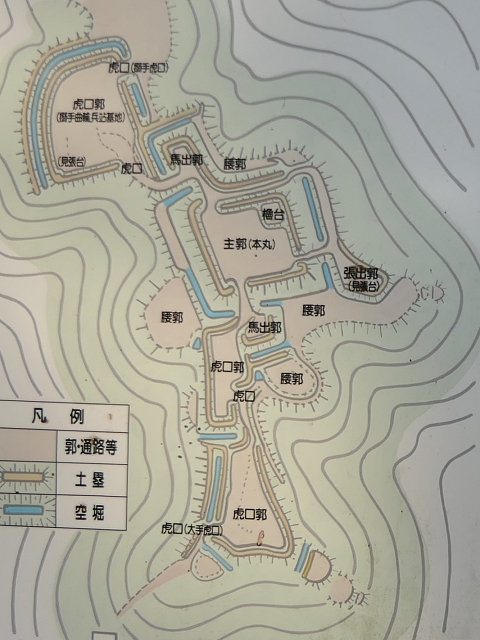

加賀国は、一向宗の中でも特に強力な組織化が進み「加賀一向一揆」と呼ばれました。当初は守護の富樫氏と協調していましたが、やがて税の賦課をめぐって対立するようになり、ついにはこれを倒しました(1488年(長享2年)の長享の一揆)。一揆軍の中には、富樫氏から領地や権利を奪いたい、地元領主たちもいたのです。以降約90年間、加賀国は一揆勢が自分たちで治める「百姓の持ちたる国」になりました。その本拠地として築かれたのが、後の金沢城になる「尾山御坊」(または「金沢御堂」)だったのです(1546年、天文15年)。

尾山御坊は、金沢平野に突き出した小立野(こだつの)台地の先端に築かれました。その台地の両側には、犀川・浅野川が流れていました。当時の一向宗(浄土真宗)の本山であった石山本願寺も、大坂の上町(うえまち)台地の先端に築かれていて、実態としては城郭そのものでした。ここは、1570年(元亀元年)から11年間にわたって、織田信長との石山合戦の舞台となりました。この地には、後に豊臣秀吉の大坂城が築かれます。尾山御坊も、城のような構えをしていたと考えられています。

金沢城周辺の起伏地図

加賀国は、本願寺宗主の代理人である御堂衆が中心になり、国の支配を行いました。一揆勢は、越前国の朝倉氏の侵攻を撃退したり、上杉謙信の越中侵攻に対して越中一揆に援軍を派遣したりしました。謙信は、一揆勢の鉄砲に対して十分注意するよう指示を与えています(元亀3年9月13日謙信書状)。1573年(天正元年)に越前の朝倉義景が信長に滅ぼされますが、翌年、越前一向一揆が蜂起し、越前国まで一揆勢が支配するようになります。しかし1575年(天正3年)に信長が出馬し越前を制圧、1580年(天正8年)に石山本願寺と講和すると、加賀一向一揆の討伐にもかかります。天正8年4月、尾山御坊は、信長の部将・柴田勝家の攻撃により陥落しました。勝家は、甥の佐久間盛政にその跡地を、金沢城(尾山城)として任せました。やがて、信長没後、勝家は羽柴秀吉との賤ヶ岳の戦いで敗れ、秀吉に味方した前田利家が城主となったのです。

前田利家・利長と初期金沢城

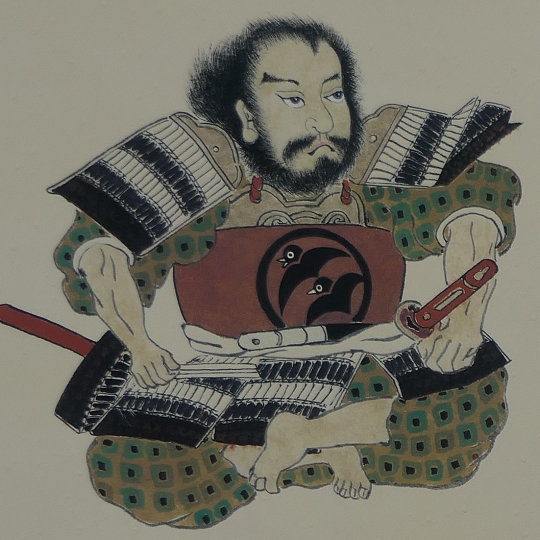

前田利家(加賀前田家初代)は「鑓の又左」の異名を持った信長配下の武将でした(

生年:1539年?〜没年:1599年)。若いころ、信長の近習を成敗して出奔し、桶狭間の戦いで、討ち取った敵の首を持って駆け付け、帰参を願ったというエピソードがあります。信長の天下統一の過程では、北陸方面軍で柴田勝家の与力となり、先ほどの一向一揆の鎮圧では、過酷な司令官としての一面が、城の瓦に刻まれて残っています(下記補足1)。一方、後に加賀国を治めるときには、一揆勢の生き残りの領主層の権利を一定程度認め、統治の安定化を図っています。秀吉の配下になってからは、秀吉の「おさなともたち」という縁もあって重用され、最後は「五大老」の一人にもなりました。その中でも、徳川家康(内大臣)に次ぐ地位(大納言)として、秀吉の遺児・秀頼の守役を任されたとされています(下記補足2)。

(補足1)

此の書物後世に御らん(覧)じられ、御物かた(語)り有るべく候、然れば(天正三年)五月廿四日いき(一揆)おこり、其のまま前田又左衛門(利家)殿、いき千人ばかりいけとり(生捕)させられ候也、御せいはい(成敗)はりつけ、かま(釜)にい(煎)られ、あぶられ候哉、此の如く候て、一ふて(筆)書とと(留)め候、

(小丸山城跡出土の文字丸瓦、通称「呪いの瓦」)

(補足2)

一大納言殿ハおさなともたちより、 りちきを被成御存知候故、 秀頼様御もりに被為付候間、 御取立候て給候へと 、 内府年寄五人居申所にて、 度々被成 御意候事

(太閤様御覚書(秀吉遺言)、浅野家文書)

利家の嫡男・前田利長(加賀前田家2代)は一般には目立ちませんが、加賀藩「百万石」を確立した武将です(生年:1562年〜没年:1614年)。1585年(天正13年)、秀吉が越中攻め(VS佐々成政)を行った後独立した大名として(段階的に)越中国を与えられました。利家が亡くなると、その領土と五大老の地位を引き継ぎ、家康にも対抗しうる立場になりました。しかし、家康とのなんらかの緊張関係が生じ、交渉の結果、利長が引き下がり、母親の芳春院(まつ)を江戸に送ることで決着しました。家康が「加賀征伐」を画策し、利長を屈服させたという話は、同時代の根拠となる資料はないそうです。

「百万石」までの道を簡単に整理すると、(石高は概算)

・1581年(天正9年):利家、能登国主に(22万石)

・1583年(天正11年):利家、加賀北部加増、金沢城主に(27万石)

・1595年まで(文禄4年):利長に越中国(53万石):前田家として101万石

利家・利長・利長の弟(利家次男)の利政で3分割した期間もありましたが、前田家としてある程度一体運営されていたようです(軍役や城の預かりなど)。

・1600年(慶長5年):利長、加賀西部加増(18万石):計120万石

関ヶ原の戦いの前後で、利家からの相続、利政改易による引き継ぎによって、利長による約120万石の加賀藩が成立したのです。

・1639年(寛永16年):利常による支藩設立により加賀藩は102万石に(富山藩10万石、大聖寺藩7万石)

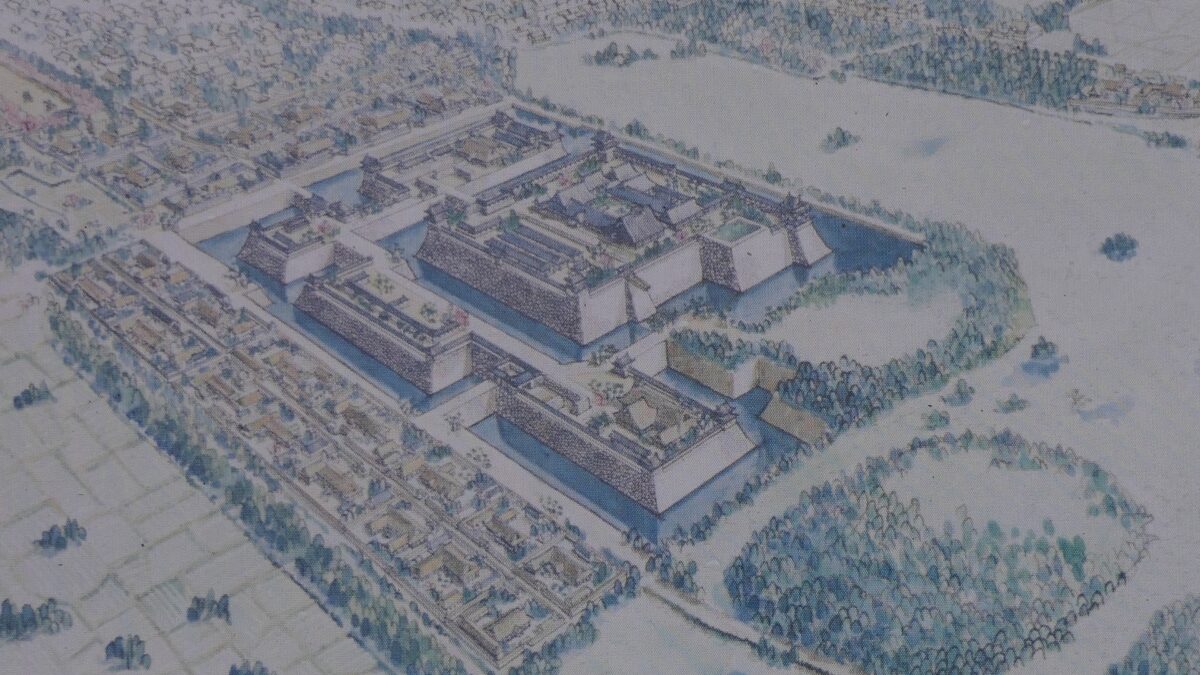

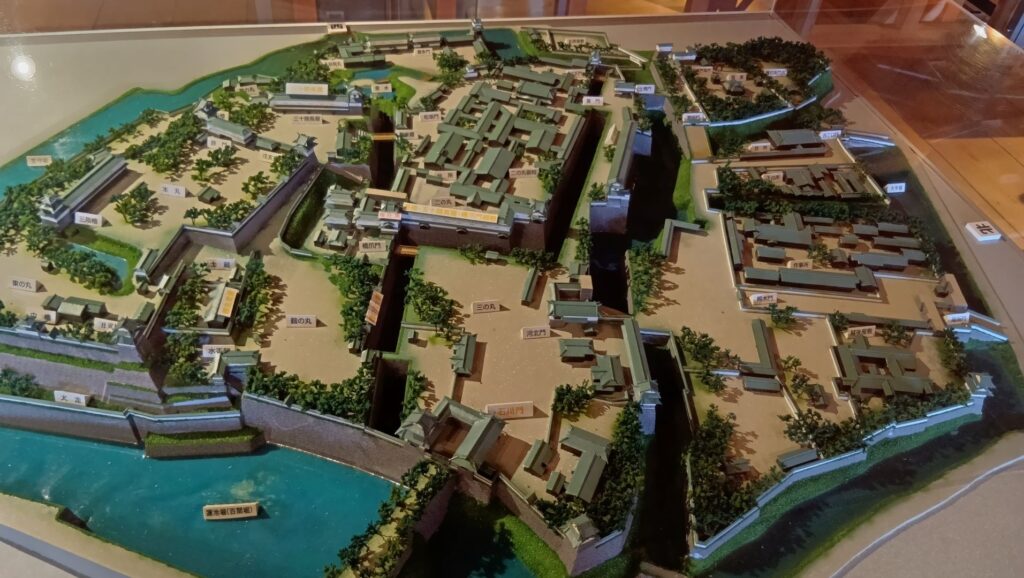

初期の金沢城の詳細はわからないのですが、佐久間盛政時代の伝承も残っています(下記補足3)。前田利家は城主になってから城の整備に着手し(以下補足4)、1586年(天正14年)頃には本丸に天守が造営されました(下記補足5)。しかしその天守は1602年(慶長7)年に落雷で焼失してしまいます。その後は、代わりに三階櫓が建てられました。本丸御殿については、その一部(広間)は、尾山御坊時代のもの(下間法橋ノ時ノ御堂「政春古兵談」)をそのまま使っていたそうです。それから在京中の利家が、留守役の利長に、高石垣を築くよう命じています(1592年、文禄元年、「三壺聞書」)。前提として、台地と城を分断する、巨大な百間堀もこのときまでに開削されたと考えられます。また、徳川家康が緊張関係にあったときには、城と城下町を囲む総構も築かれ始めました。

(補足3)

佐久間玄蕃しはらく居城し、かきあけて城の形ニ成、其故御取立、山城に被成、惣構、一・二の曲輪、本丸の廻り堤をほりなさりけり(「三壺聞書」)

(補足4)

当城普請付て、両郡(石川・河北郡)人夫申付候(天正12年2月 呉竹文庫史料)

(補足5)

去年かい置候くろかね、如日起下候へく候、天守をたて候付て入申候(「小宮山家文書」)

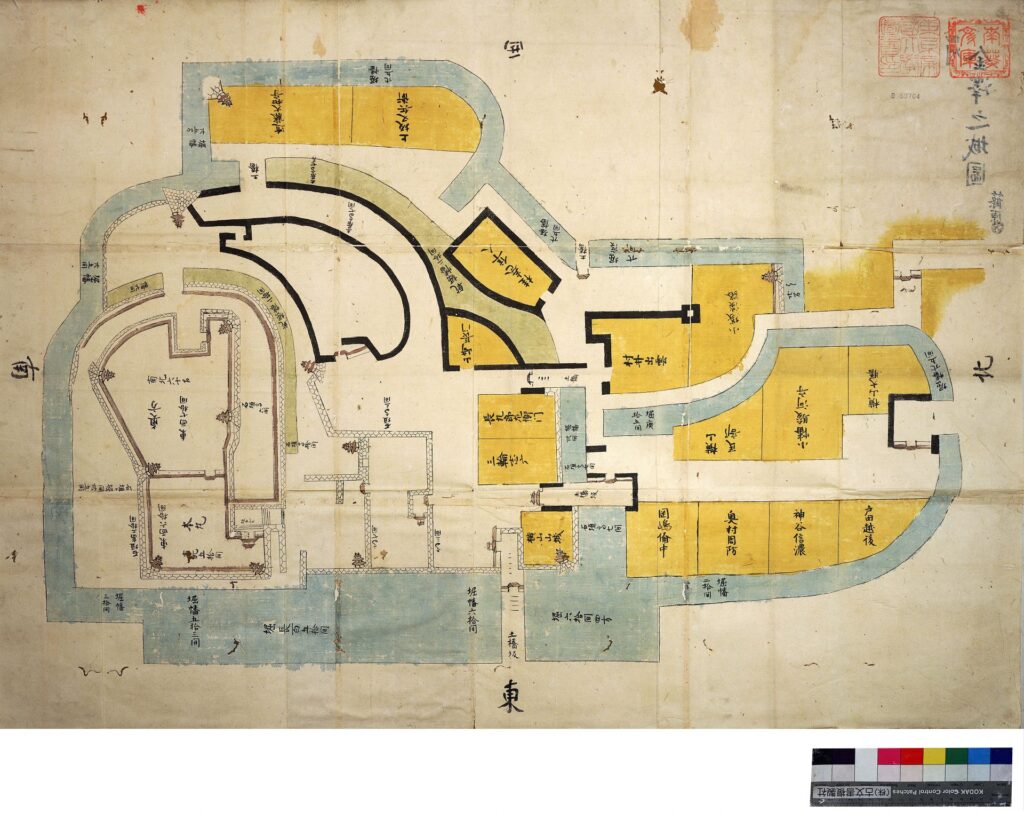

初期金沢城の姿を表すとされる絵図が残っています(「加州金沢之城図」)。この頃は、もっとも標高が高い本丸を中心に、堀や石垣、さらには惣構で防御を固めていた城の姿が想像されます。3代目の前田利常(利長の弟)が跡を継いだ後(1605年、慶長10年、利長は富山城に隠居)本丸を拡張して政治を行う場にしようという動きがありましたが、その最中に起こったのが、寛永の大火(1631年、寛永8年)でした。城下町の火災が延焼し、本丸を含む城の中心部が焼失してしまったのです。

前田利常・綱紀と前期金沢城

前田利常には、幕府の嫌疑を逃れるため、わざと鼻毛を伸ばして愚鈍を装ったという逸話が残っていますが、実際には、2代将軍・徳川秀忠の娘(珠姫)を妻とし、幕府との関係強化に努めました(生年:1594年〜没年:1658年

藩主期間:1605年〜1639年、藩主後見期間:1645年〜1658年)。4代目の光高が若くして亡くなったため、幼少の5代目・綱紀を後見し、長きに藩政に関わり、その安定化も図りました(改作法など)。

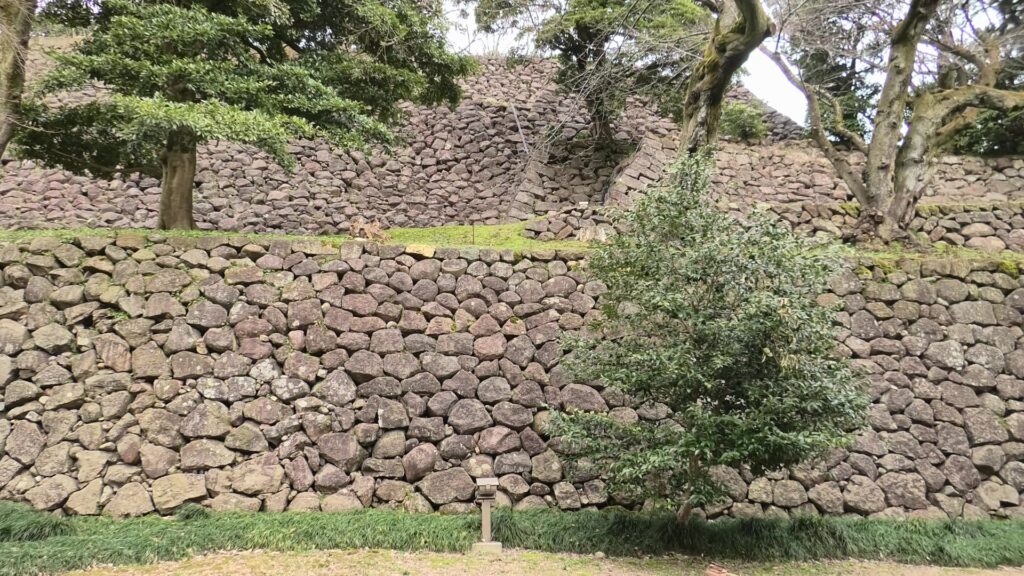

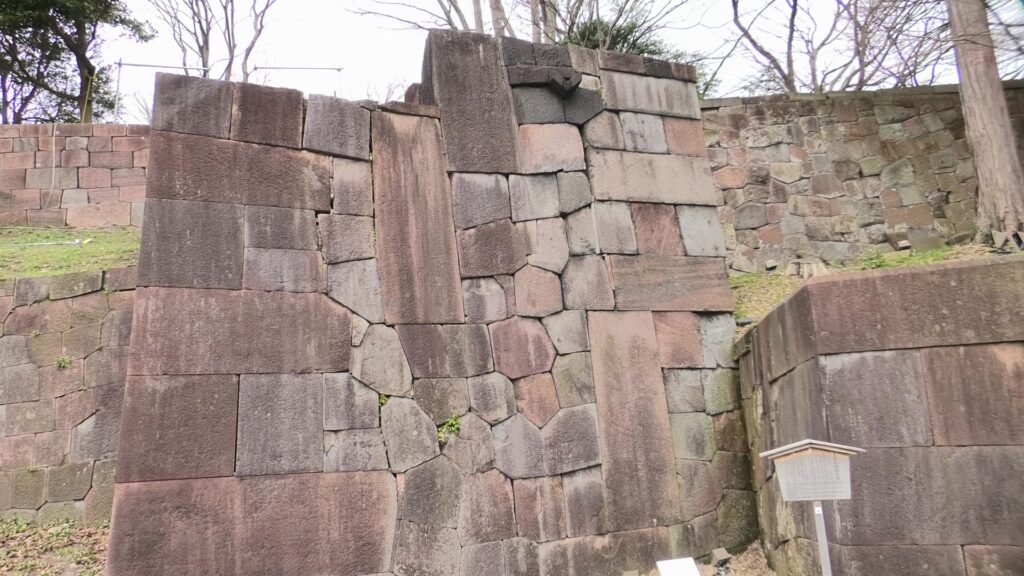

金沢城に関しては、寛永の大火の後、御殿を本丸から二の丸に移しました。本丸では、三階櫓・隅櫓などは再建されましたが、御殿は建てられませんでした。防御機能よりも、居住・政庁としての機能が発揮できる場所に、城の中心部を定めたのです。その前提として、元は武家屋敷だった所を造成することで、二の丸が拡張され、内堀も掘られました。それに伴い、石垣も整備され、この時期を起源とするものの多くを、今でも城内で見ることができます。また、当初は防御のために作られた玉泉院丸を、庭園に作り替えました。

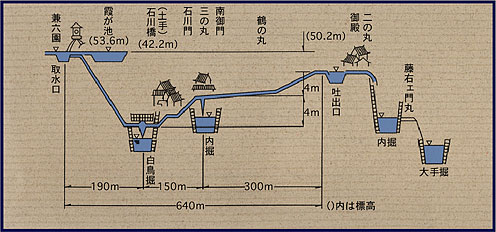

そして、これらの堀や庭園に水を導くために、辰巳用水が開削されました。防火、防衛、そして新田開発のためでもありました。しかし、城は台地の上にあるため、容易に大量の水は得られません。そこで、犀川の上流から取水し、手掘りのトンネルを経由し、10km以上もの用水路を作りました。その水を現・兼六園の霞ヶ池に貯め、台地を削ったところにある白鳥堀に落とし、その自然の水圧で城の内堀に上げていたのです。(逆サイフォンの原理、「伏越(ふせごし)の理)その工事を指揮したのが、小松の町人・板屋兵四郎で、わずか1年で完成させたと言われています。

その後、前田綱紀は、加賀藩の地位や藩政を更に安定させました(生年:1643年〜没年:1724年、藩主期間:1645年〜1723年)。利常が亡くなった後は、幕府の実力者・保科正之(秀忠の弟、綱紀の義父)の後見を受けました。時の将軍・徳川綱吉との関係も良好で、幕府内では御三家に次ぐ待遇を得ることに成功しました。藩内でも直接政事に関与し、組織体制を整え、貧民救済・新田開発の事業も行っています。書物の収集、芸能・工芸の育成を行ったことでも知られています。

金沢城では、二の丸御殿の整備を進め、例えば、能舞台を作ったりしました。また、玉泉院丸の庭園も改修し、色紙短冊積石垣がこの時期に築かれたと考えられています。そして、城の東側の百間堀を越えたところにあった蓮池(れんち)にも庭園と屋敷を造営しました。これが兼六園の原型です。

これらの改修により、金沢城の姿は最盛期を迎えたといっていいでしょう。しかしこの姿も、1759年、宝暦9年4月10日に起こった宝暦の大火により、全焼してしまうのです。

後期金沢城と特徴

宝暦の大火後の金沢城は、本丸には櫓等は再建されず、二の丸御殿を中心に復興が進められました。三の丸を守る「河北門」「石川門」、二の丸の正門「橋爪門」が三御門と呼ばれました。そのうち、現存する石川門(重要文化財)は、この大火後の再建です(1788年、天明8年)。他に現存する三十間長屋、鶴丸倉庫(ともに重要文化財)は、幕末の建造です(それぞれ1858年、1848年)。貴重なのは、何度もの大火を生き延び、北の丸・東照宮(1643年、寛永20年創健)が現存していることです(現・尾崎神社)。

このように災害を何度も経験し、前田家によって一貫して維持された金沢城にはいくつか特徴があります。規模が大きく、各時期に造成・修復が重ねられた結果、「石垣の博物館」と言われています。

櫓門などの壁は「なまこ壁」といって、瓦を並べて貼り、その継ぎ目に漆喰を盛り付けて仕上げられています。防火・防水・防御力が強いためとされますが、見た目上の効果もあったと思われます。またその瓦は、屋根も含めて鉛瓦が使われ、軽量で耐寒性があり、美観上も優れていました。櫓や長屋に備えられた出窓は、石落とし付きの防御設備ですが、屋根が優美に作られています(唐破風)。

蓮池の御殿や庭園も大火で被害を受けましたが、11代・前田治脩(はるなが)が復興し、更に夕顔亭、翠滝を作りました。12代・斉広(なりなが)の時代に、松平定信が「兼六園」と命名したと言われています。13代・斉泰(なりやす)のときには、ほぼ現在の姿になっていました。兼六園の「六勝」のうちの「水泉」は、城を潤した辰巳用水によって成り立っています。

家臣の武家屋敷は、前田利家の時代には城内の二の丸・三の丸にあったと伝わります(下記補足6)。城の改修に伴い、城外に移転していき、5代・綱紀の時代までに城下町とともに整ったとされています。並行して多くの用水も整備され、現在も武家屋敷と用水の景観が、観光地として残されています。

(補足6)

天正十一年利家御入城の後、荒子衆・府中衆を初め、新参の御侍・出家・町人までも尾張・越前より従ひ来るもの夥し。其頃は二・三の丸に武家・町家打交ざりて居住す。

(「金沢城事蹟秘録」)

家臣の最上位にいたのが、加賀八家(かがはっか)と呼ばれた重臣層です。綱紀の時代に確立し、いすれも1万石以上という、大名並みの俸禄を得ていました。中でも筆頭の本多家の石高は5万石で、官位までもらっていました。その屋敷地(上屋敷)は、兼六園の背後の台地上にあり、城にとっても重要な防御拠点でした。初代の本多政重は、徳川家康の重臣・本多正信の子で、本多正純の弟です。2代・前田利長によって召し抱えられ、藩主の補佐、幕府との折衝に活躍しました。兄の正純は「宇都宮城釣天井事件」で改易となりましたが、政重は正純と確執があり、有力大名の藤堂高虎の取り成しもあって、罪を逃れました。

その後

明治維新後、お城は軍隊の駐屯地となりましたが、1881年(明治14年)にまた大火があり、城の建物は、ほとんどが焼けてしまいました。戦後は、金沢大学が置かれましたが、現在は「金沢城公園」として復元整備が進められています。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しました。よろしかったらご覧ください。