特徴、見どころ

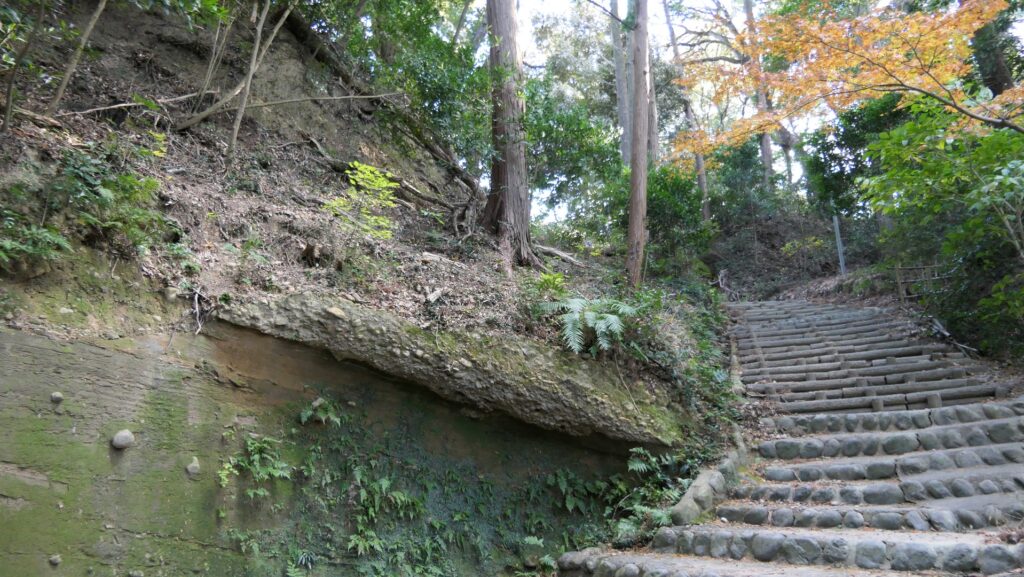

城の古い部分

現在、箕輪城跡はビジター向けによく整備されています。もし車をお持ちでしたら城跡の脇に観光客向けの駐車場がいくつかあり、そこに停めることができます。一番大きな駐車場は、城があった丘の東側の麓にあります。その駐車場からでしたら緩やかに曲がる坂を登っていきます。そこはかつては搦手道でした。そうするとまず城の主要部の一つ、二の丸に着きます。

城周辺の地図

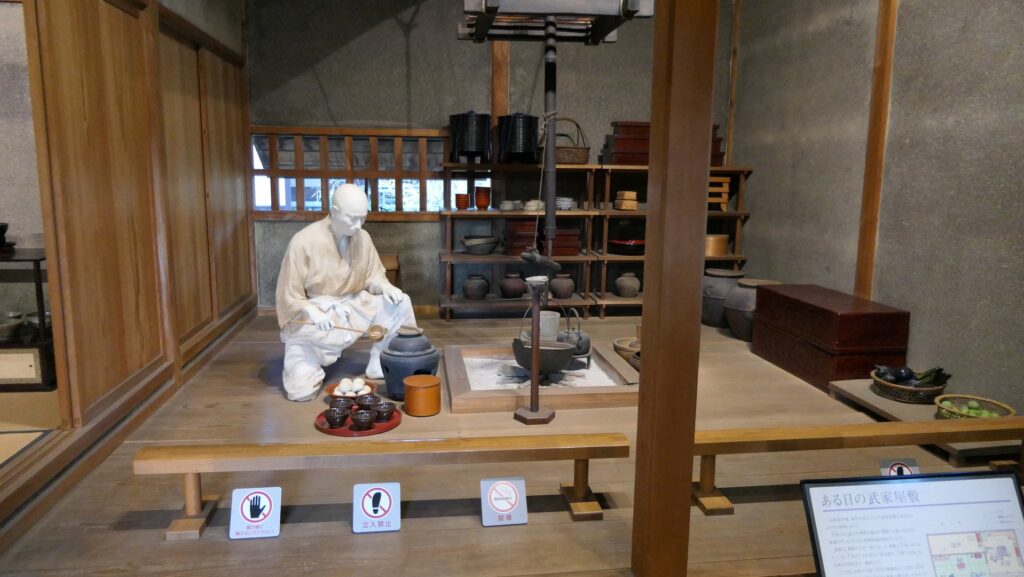

城の主要部には南から北に向かって、二の丸、本丸、御前曲輪が並んでいます。これらの曲輪は基本的に分厚い土塁に囲まれており、深い空堀によって隔てられています。城の中でも古い部分です。かつては城主の御殿が築かれていた本丸の方に歩いて行ってみると、最近復元された城の西側とをつなぐ木橋が見えます。

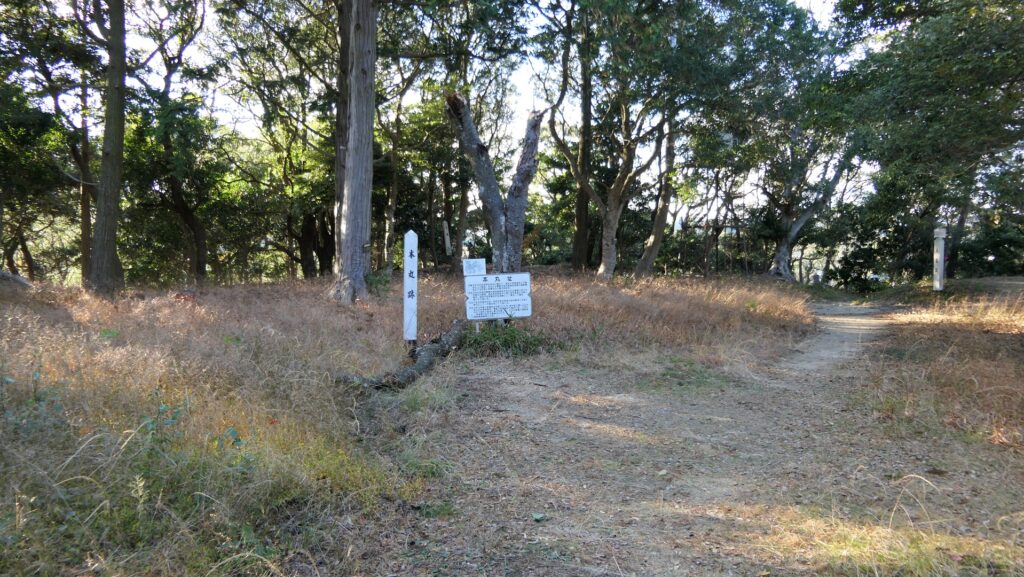

更に進んでいくと御前曲輪に至ります。ここは長野氏が最後を迎えた場所でした。その曲輪には井戸があるのですが、1927年に発見され、その底からは多くの長野氏の位牌が見つかったのです。これにより、長野氏が滅亡したときのエピソードが証明されたような形になりました。

広大な空堀

御前曲輪の北端からは、急な小道を伝って空堀の底に降りていくことができます。そこから右折して東の方に向かうと、井伊直政が築いた稲荷曲輪に至ります。この曲輪の横にはかつては水堀がありました。

元の所に戻って左折して西の方に向かうと、空堀の底を歩いて行きますが、空堀の大きさと深さを実感できます。その途中の御前曲輪に当たる場所では、長野氏が築いたかもしれない古い石垣も目にすることができます。道なりに南の方に進んでいくと、二の丸に戻っていきます。

後から整備された馬出

二の丸は、攻撃と防御の要の場所でした。城に向かう3つの主要ルートが皆ここに集まっているのです。東からの搦手道以外では、大手道が西から、もう一つのルート(大手尾根筋)が南からここに来ています。特筆すべきは、敵の攻撃を防ぐために、この曲輪の南側に大堀切と呼ばれる大規模な堀切が設けられていることです。

細い土橋だけが堀切を渡って、南側のルートにつながっています。更には、郭馬出と呼ばれる四角い陣地が二の丸から土橋に沿って突き出しています。馬出とは、武田氏や徳川氏がよく採用していた独特の防御システムです。箕輪城にあるこの仕組みは、恐らく武田によって作られ、徳川配下の直政によって完成されたのでしょう。発掘の成果に基づき、郭馬出西虎口門と呼ばれる2階建ての櫓門が最近になって復元されました。かつては城のシンボルとされていました。