特徴、見どころ

Introduction

今日は、仙台駅前に来ています。今回は、ここから仙台城に歩いて向かいます。ここ、仙台駅はかつても城下町の一部だったようですが、前回ご説明した通り、城と城下町は、広瀬川にかかる大橋によってつながっていました。その大橋から伸びる通りは「大町(おおまち)」「新伝馬町(しんてんままち)」「名掛丁(なかけちょう)」といって、今でもその名前を残しながら現在も商店街として栄えています。仙台駅から近いところから、アーケードになっているのでわかりやすいと思います。仙台のいろんな所に行きたい人はバスなどを使われる方がよいのですが、お城一択であれば、歩いていくのもいいかもしれません。それでは、仙台城踏破ツアーとして、さっそく出発しましょう。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しています。よろしかったらご覧ください。

仙台城下町ルートを歩く

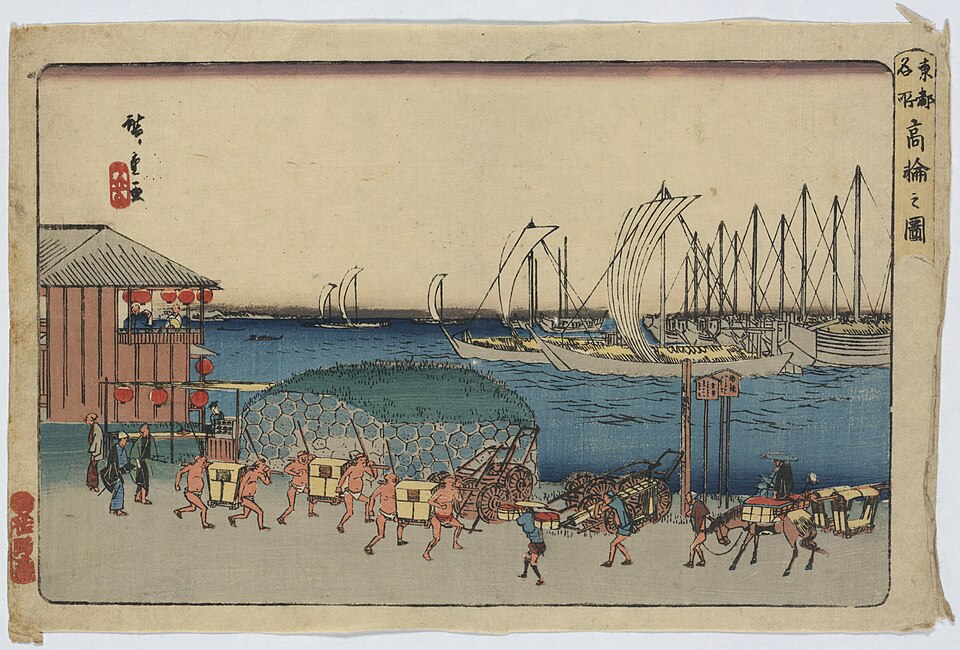

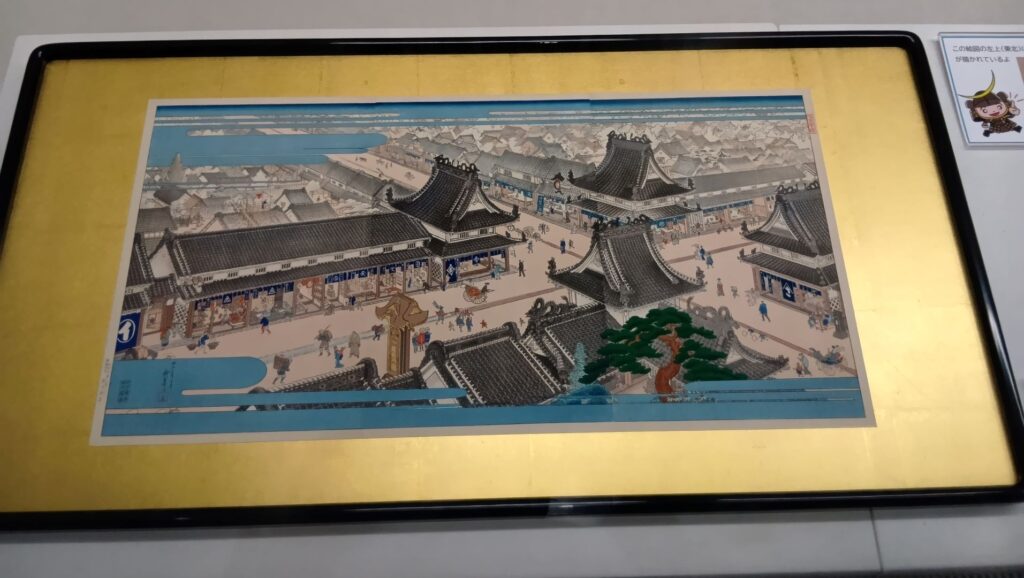

仙台駅から少し北側に歩くと、アーケードの入口が見えます。アーケード下は、先ほど申し上げた通り、3つの町名をまたいだ商店街になっています。現在の仙台の繁栄が目に見える場所です。ちょうど七夕まつりをやっています。すごい人出ですが、飾りが華やかです。この通り(現在名:中央通り)と交差するアーケード街(一番丁通り)が、この七夕飾りに彩られるのです。

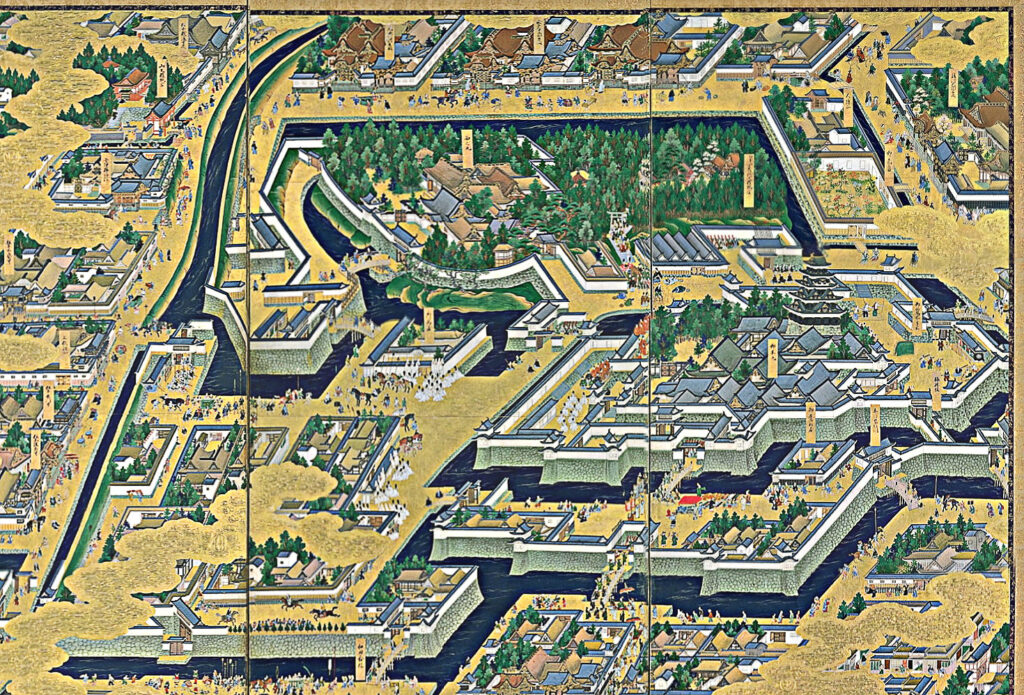

城下町の中心だった「芭蕉の辻」は、七夕飾りを抜けた向こう側にあります。石碑が立っています。ここは、高札場になっていて、江戸時代後期には交差点四隅に城郭風の建物がありました。見るからに町の中心とわかります。奥州街道と交差していて、商家が軒をつらねていました。「芭蕉」という名称は、松尾芭蕉を連想してしまいますが、残念ながら、ここに住んでいた虚無僧の名前に由来すると言われています。

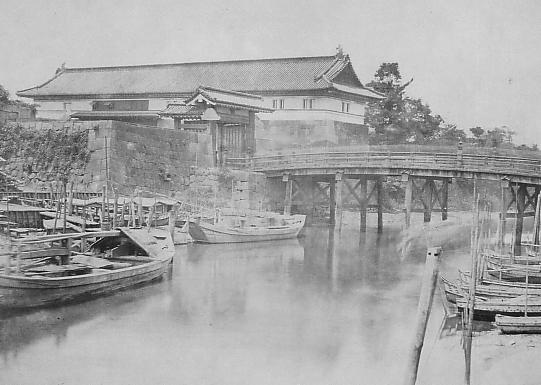

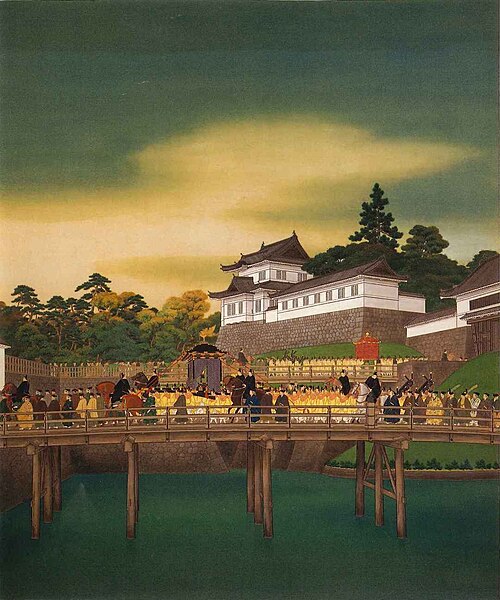

先に進んでいきます。大きな通りに合流します。有名な青葉通りです、バスで行くときにはここを通るのでしょう。橋が見えてきました。大橋です。城がある青葉山も見えてきました。何度渡っても清々しい気分です。広瀬川も見渡せるし、お城と山がだんだん迫ってきて、雰囲気が出ます。

「仙台城跡」入口に来ました。ここからまっすぐ行くと、大手門跡ですが、その手前を左に曲がると三の丸で、当初は伊達政宗の屋敷があったところです。今は仙台市博物館、とあります。そこは帰りに寄ってみます。坂を登って行くと、左側に櫓が、右側には立派な石垣が見えます。再建された大手門脇櫓と、大手門北側石垣です。この間にどーんと大手門があったのです。その大きさがしのばれます。大手門には復元計画があります。今ここを通っている道路はどうするのでしょうか。それをどうするかも課題の一つで、迂回させる案などが検討されているます。一旦亡くなった城の建物をそのまま建てようとすると、避けて通れない問題です。知恵を絞って進めていくしかありません。

大手門から本丸まで正面突破

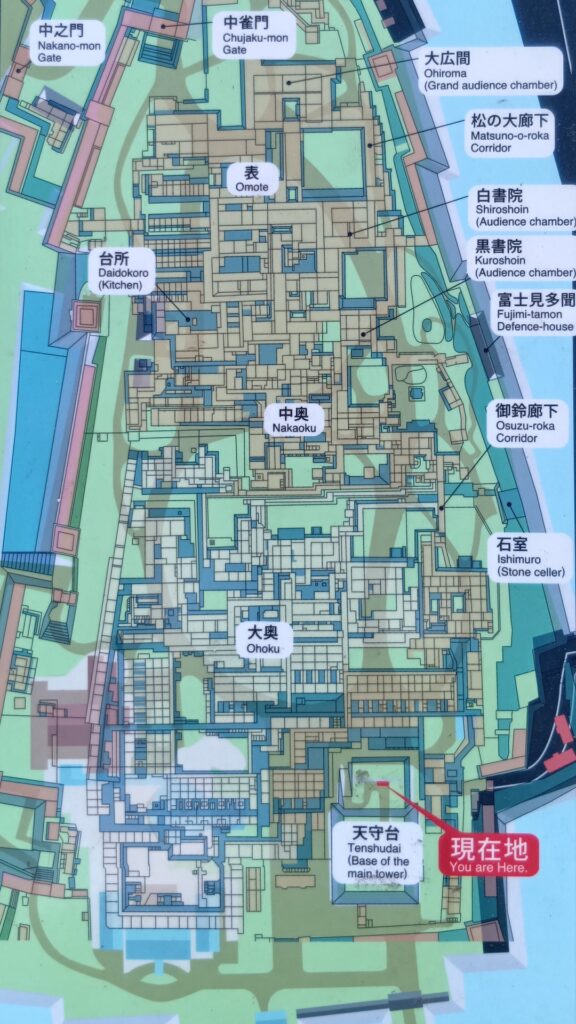

これから大手門跡のところを左側に曲がって、本丸の方に行きます。右側は二の丸で、かつて御殿があったところです。現在は、公園や、東北大学のキャンパスになっています。

それでは、本丸に向かって登って行きましょう。ずーっと一本道の登りで、しかも、くねっています。これも城を守るための仕掛けだと思います。歩くと、そういうのがよくわかります。途中にも関門が設けられていて、「中門(なかのもん)」跡とあります。今は道が続いているだけですが、この門から先は「中曲輪(なかのくるわ)」と呼ばれていました。もう城の中ということです。

どこからか道が合流しています。ここは「沢門(さわのもん)」跡で、三の丸からの道がここに来ています。帰りはこちらのルートを通ろうと思います。道は大きくカーブしていきます。もうすぐこのセクションのクライマックスです。

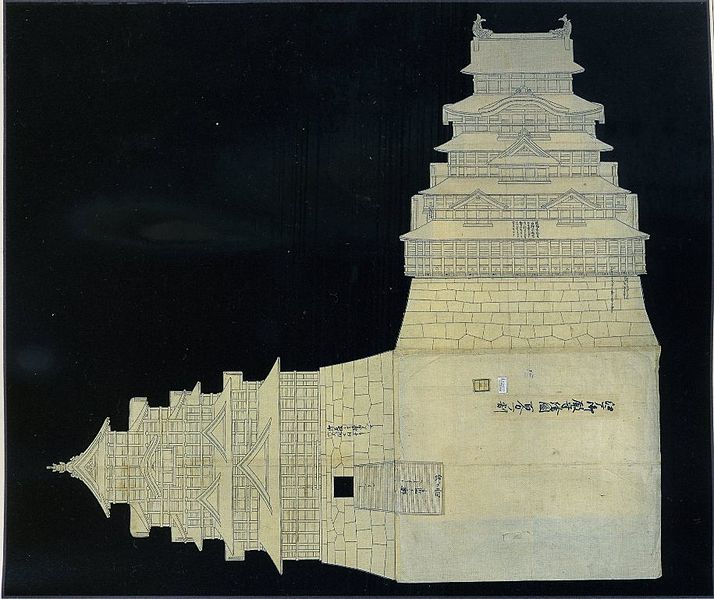

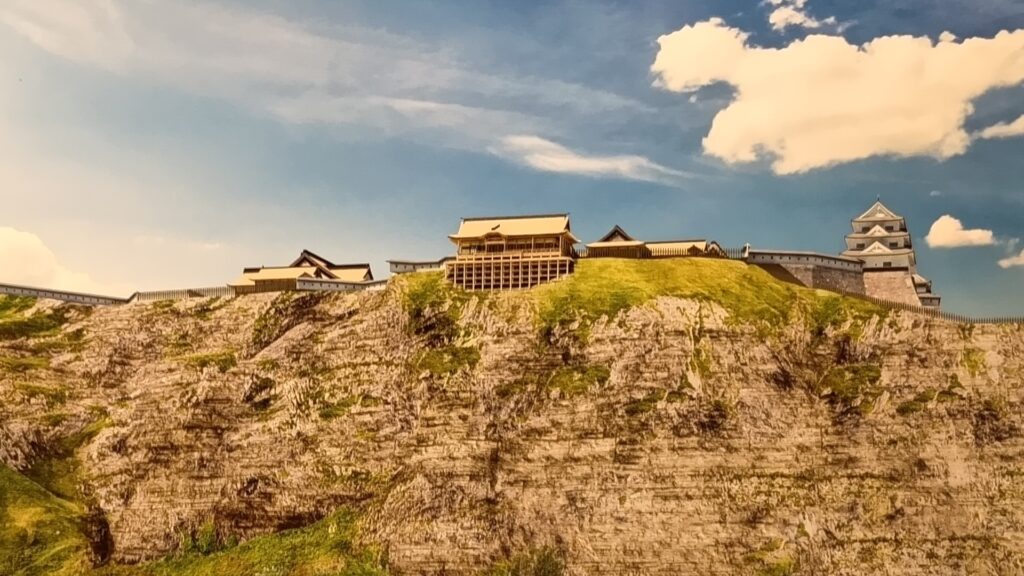

すごい石垣です。もしかしたら、お城そのものの最大の見どころかもしれない本丸北壁の石垣(北面石垣)です。敵を防ぐためでもあるのでしょうけど、城の威厳も表しています。高さが17メートルもあるのです。ところで、現代になって修繕する際に発掘をしたところ、城があったときから何回も改修されたことがわかりました。元は中世の山城だったところに、石垣を築き、その後地震で被害を受けるたびに、改修を重ねたのです。そして、今見る頑丈な姿になりました。現在の石垣(3代目)は、東日本大震災で一部被害を受けたが、300年以上保たれています。

かつてはこの上に櫓がありました。しかし事は少々複雑で、最初は三重の艮櫓があったのですが、2代目の石垣のときに地震で崩れてしまい、その後は再建されなかったのです。現在の石垣は3代目ですから、その頃にはもう櫓はなかったことになります。実はこれも現代になって、櫓を再建しようという話がありましたが、今の石垣とは位置がずれた所にあったことがわかって断念されたのです。なかなか思い通りにはいきません。もうすぐ本丸の入口です。

本丸跡~景色と政宗像にプラスアルファ

それでは、本丸入口、詰門(つめのもん)跡から入っていきましょう。当初は、ここの両脇にも2基の三重櫓がありました。今は立派な鳥居があります。本丸は現在、宮城県護国神社の敷地でもあります。

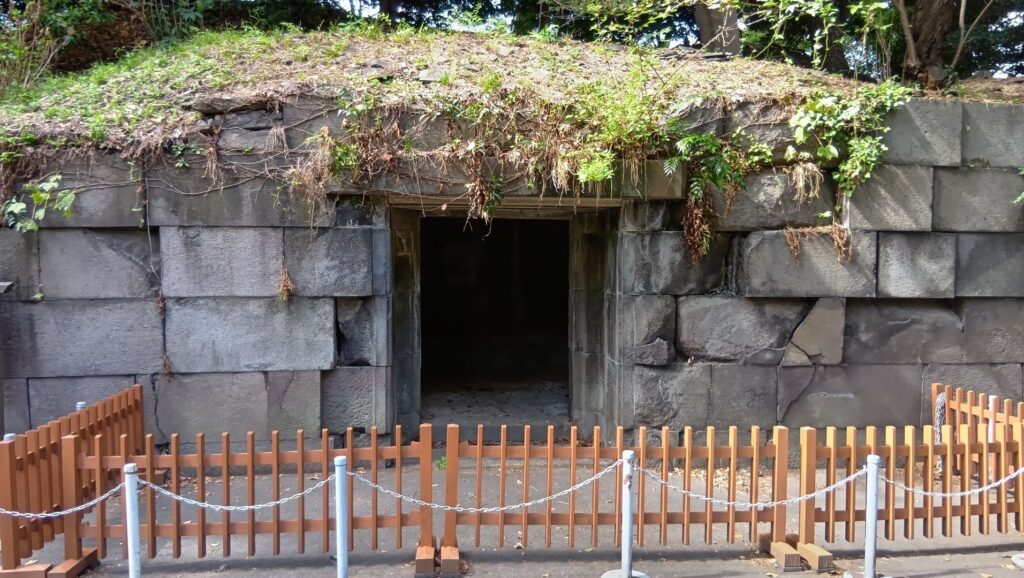

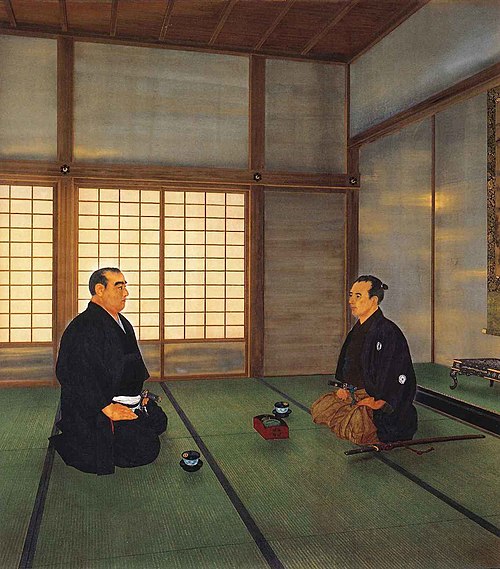

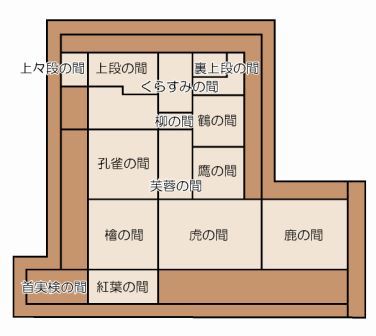

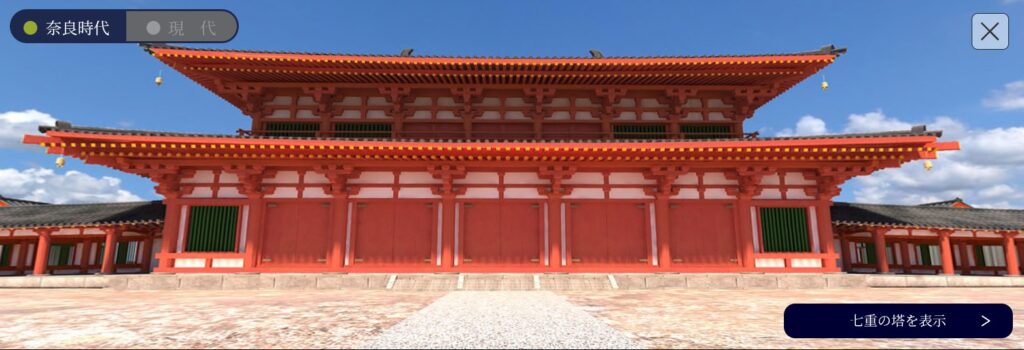

神社の石段を登った左手に、大広間の跡があります。本丸の中心だった建物です。現在は、発掘された後に、礎石と間取りが平面表示されています。本丸入口の、西の方から大広間に入ったとすると、紅葉の間、檜の間、孔雀の間、と進んで上段の間に至ったことがわかります。政宗や藩主たちが座った所です。そして、その横には上々段の間がありました。将軍や天皇を迎えるための部屋でした。

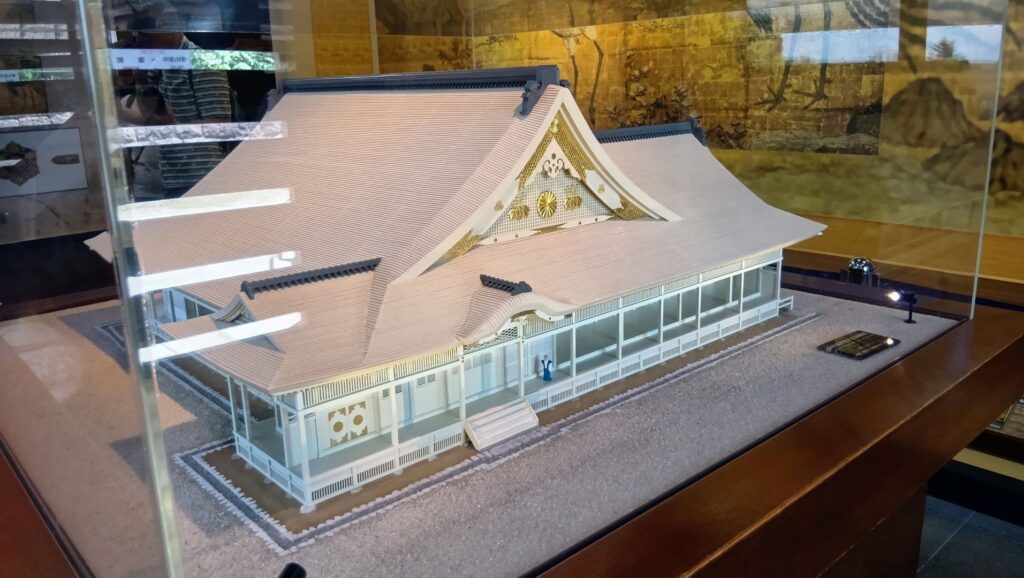

大広間に興味がある方は「仙台城見聞館」に立ち寄ってはいかがでしょうか。大広間の模型や、再現上段の間の展示などがあります。

次は政宗像と思うかもしれませんが、もう少し、まわり道をしてみます。さっき下から見た石垣を、今度は上からながめてみたいのです。詰門の東脇櫓があった辺りから、石垣の天辺を辿っていきます。石垣が張り出した部分からは、石垣を見下すことができます。ということは、敵をここから攻撃できたということでしょう。しかも景色も素晴らしいです。石垣の隅の方に進みます。

石垣隅に来ましたが、ここには櫓はありませんでした。隅の部分がもっと手前にあった時に櫓が建てられていました。同じ城でも、随分変化したということです。それから政宗像を見れば、お城に来た気がすると思うのです。大広間に櫓と石垣、天守がなくても十分城と言えるでしょう。

ところで、懸造はどこにあったのでしょうか?政宗像から少し離れたところにあったのですが、現在、説明パネルはありますが、その頃と同じ地形とは限らないようです。崖のところにあったのだから、仕方ないかもしれません。

それから、もう一つの三重櫓・巽櫓の跡はこんな感じです。この近くからの眺めもいいです。

本丸の裏門、埋門の跡は、駐車場の入口になっています。山の上なのに、いろんな施設から駐車場まであるのです。仙台城の本丸は、諸大名の本丸の中でも有数の広さだったからです。

それから、本丸の外側、詰門の近くに、本丸北西石垣があります。度重なる地震の被害からの修復が終わったばかりです。そのため、きれいに積み直されています。だた、石の加工の仕方や、積み方が場所によって異なっているのがわかります。城があった時代にも、修復を繰り返していたということです。それを現代も営々と続けているのです。なお、ここに行くには、細い車道を歩いて通らなければいけないので、十分気を付けてください

帰りは政宗が通った道へ

往路で申し上げた通り、帰りは三の丸を通って行きます。当初は政宗の屋敷があったところです。沢門(さわのもん)跡から入っていきます。実は、最初はこのルートが大手道だったと考えられています。ということは、政宗が本丸に通った道だと言えるのです。道が随分くねっています。この辺りに沢曲輪(さわのくるわ)というのもあって、防衛体制を整えていました。当初からある道だけあって、石垣も古そうです。

更に下ったところにあるのが、清水門跡です。その向かいにはその名にふさわしい場所があります。その場所は「造酒屋敷」跡といって、お酒を造っていました。その酒造りに使われたという清水が今も流れています。

その下にある巽門跡の中が三の丸です。政宗より後は、蔵が建てられていたそうです。そして今は「仙台市博物館」になっています。政宗のこと、お城の事がたっぶり勉強できます。

三の丸を反対側の子門(ねのもん)跡から出ていきます。そして三の丸の外側の堀(長沼)を進んで、行きつく先が、また政宗像です!上の部分だけですが、山の上の像にそっくりです!実はこちらは戦前に作られた初代の騎馬像だったのです。それが戦争中の金属供出で撤去され、胸から上だけが残ったのです。今ある騎馬像は跡継ぎで、戦後に作られた2代目です。城のシンボルも受け継がれていたのでした。

関連史跡

それから、城の周辺で政宗関連と言えば、政宗の霊廟「瑞鳳殿」、政宗が仙台に造営した大崎八幡宮、などがありますが、意外なところでは、古くからあった陸奥国分寺も、政宗が再興しているのです。やはり仙台を、東北地方の中心地にしようとした意思を感じます。

リンク、参考情報

・仙台城跡―伊達政宗が築いた仙台城―、仙台市

・仙台市博物館、仙台市

・仙台城見聞館、仙台市

・「奥州の竜」伊達政宗/佐藤貴浩著」角川新書

・「伊達政宗の素顔/佐藤憲一著 」吉川弘文館

・「歴史群像名城シリーズ13 仙台城」学

・「家からみる江戸大名 伊達家仙台藩/J・F・モリス著」吉川弘文館

・「仙台城本丸跡石垣の背面構造と変遷」我妻仁氏論文

・2016年10月17日河北新報記事(大手門復元時の迂回路案)

これで終わります、ありがとうございました。