特徴、見どころ

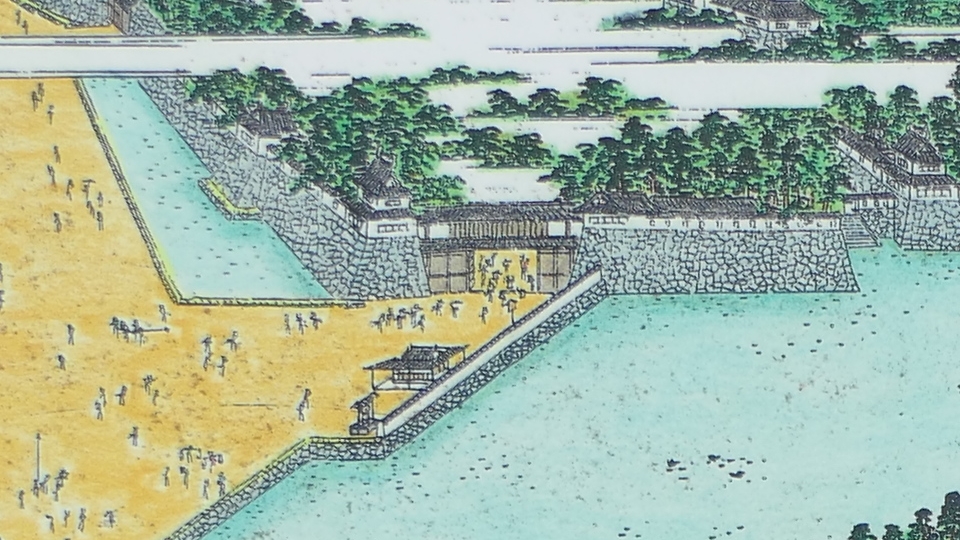

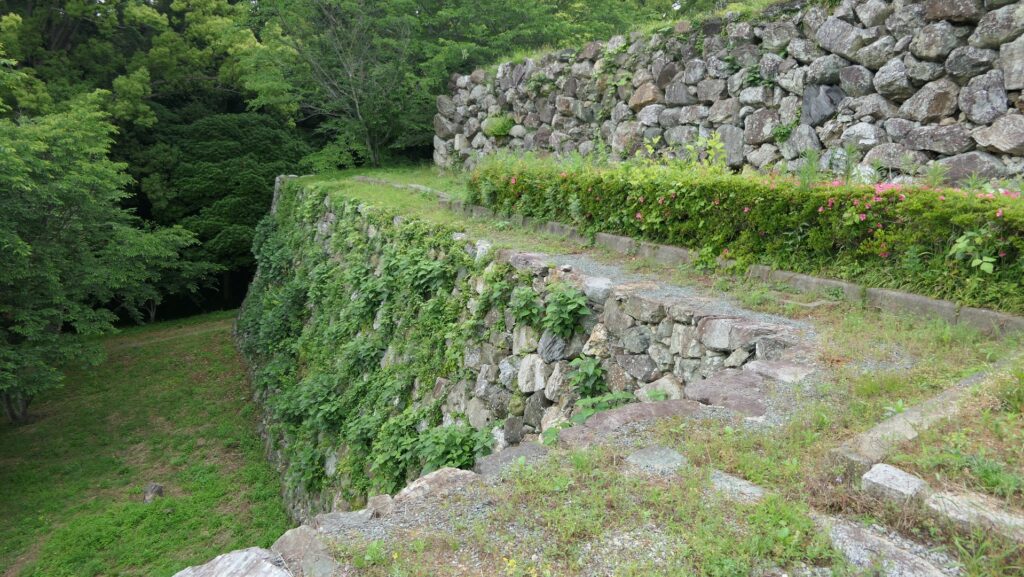

防御の要、大手門

そして、館の主要部分の端にあたるのが大手門跡です。一旦その門跡の外側に出てみると、大手門の辺りがいかに守られていたのかがわかると思います。もう一つの曲輪が門の前にあり、長く深い空堀によって隔てられています。その空堀は二重に掘られていて、そこを渡るには小きい橋と大さい橋2つを渡る必要があります。それらの端はクランク状に渡されていて、敵が館を攻めてきた場合には、ここで滞ってしまうでしょう。門跡の周りには厚く高い土塁と、その上の木柵が復元されています。ここから守備兵が敵に対して矢を放ったりして反撃していただろうと想像できます。

その後

上ノ国勝山館跡は、江戸時代の間も松前藩の先祖崇拝の場であり続けました。城跡としては1977年に、道南十二館の一つである花沢館を含む「上ノ国館跡」として国の史跡に指定されました。その後、1979年以来発掘調査が続けられています。そのため、本州の和人とアイヌの人たちとの関係が明らかになったのです。

私の感想

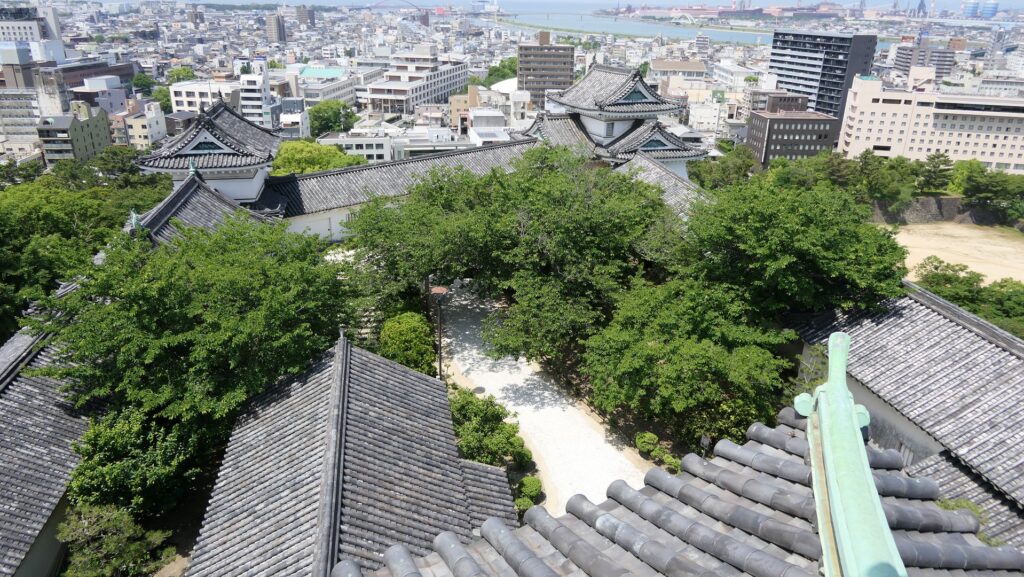

上ノ国勝山館は、単なる館というのではなく、まさに城あるいは中世都市といってもよいでしょう。これは、本州から蝦夷に来た人たちが築いた館の到達点と言うべきものです。この場所はまた、和人とアイヌの人たちが共に暮らした独特の生活様式を生み出しました。ここに行くのには随分と時間がかかりますが、それだけの価値がある城跡としてお勧めできます。

ここに行くには

この城跡を訪れる際は車を使われることをお勧めします。バスの便数がとても少ないからです。

新函館北斗駅からは約70kmの道のりとなります。函館空港や函館市の中心部からであれば、約90kmくらいでしょう。勝山館跡ガイダンス施設に駐車場があります。駅か空港で、レンタカーを借りるのもよいでしょう。

東京から新函館北斗駅まで:東京駅から北海道新幹線に乗ってください。

リンク、参考情報

・史跡上之国館跡 勝山館跡(国指定史跡)、上ノ国町

・「かみのくに文化財ガイドブック」上ノ国町教育委員会

・「日本の城改訂版第63号」デアゴスティーニジャパン

・「逆説の日本史17 江戸成熟編 アイヌ民族と幕府崩壊の謎/井沢元彦著」小学館

・「海峡をつなぐ日本史」北海道・東北史研究会

・デジタル八雲町史、デジタル熊石町史

これで終わります。ありがとうございました。

「上ノ国勝山館その1」に戻ります。

「上ノ国勝山館その2」に戻ります。