特徴、見どころ

Introduction

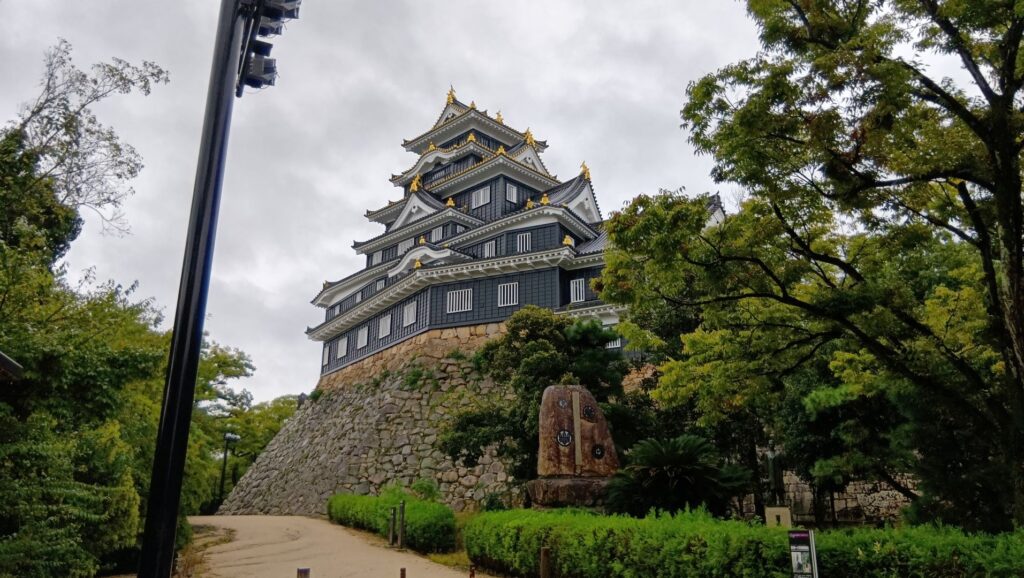

今回はまず、岡山城に向かうコースを2つご紹介したいと思います。岡山駅から城の正面側に向かうコースと、旭川沿いを歩いて、城の裏門側に至るコースです。城に着いたら、天守に登ってみましょう。その後は、殿様気分で後楽園にも行ってみましょう。

岡山駅からの正面コース

岡山駅から岡山城までは、2キロくらいあるので、路面電車やレンタルサイクルを利用するのもいいでしょう。

駅前の「桃太郎大通り」をまっすぐ進むと、道の途中は、すっかり市街地になっていますが、外堀や中堀だった場所がわかるようにパネルが設置されています。

交差点に突き当たった場所は、内堀の中でした。右の方に向かうと、数少ない現存する城の建物の一つ、西の丸西手櫓が姿を現します(国の重要文化財に指定)。かつては、堀に向かってそびえていました。

次は、西の丸を回り込んでみましょう。西の丸の石垣が続きます。歩いている道も、堀だったのでしょう。やがて、石山門跡に着きます。建物は残念ながら戦災で燃えてしまいました。入口へは橋が堀を渡っていました。

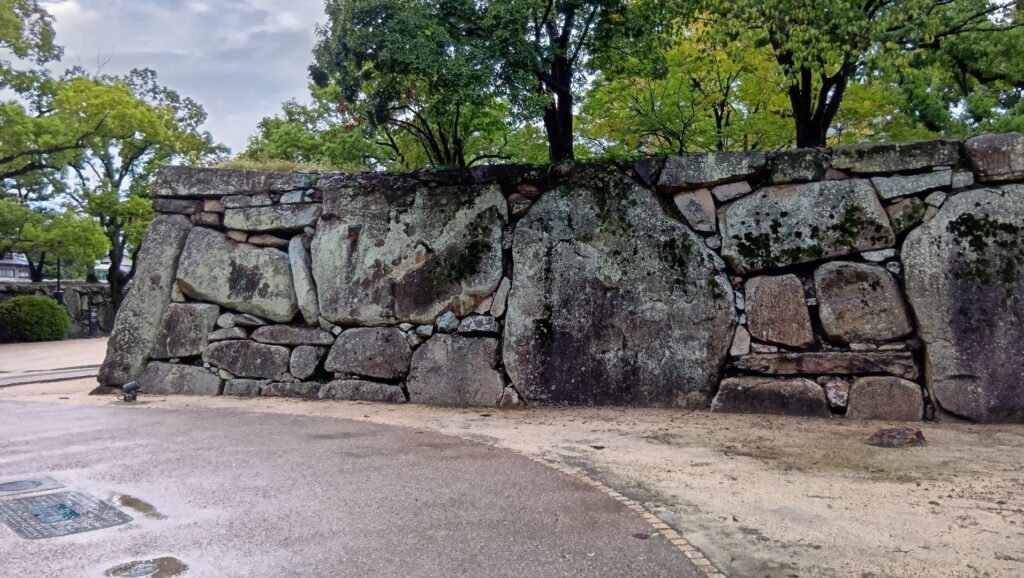

更に進むと、今度は岡山城創建の地が見えてきます。石山の城(旧本丸)です。石垣は、池田氏の時代のもののようです。東側の入口から見ると、今は駐車場になっています。ちなみに、この辺から見える天守の姿は、スマートに見えて面白いです。

いよいよ本丸です。本丸へは、内堀にかかる橋(目安橋)を渡っていきます。渡った先の本丸入口は枡形(四角い防御空間)になっています。内下馬門(うちげばもん)跡です。

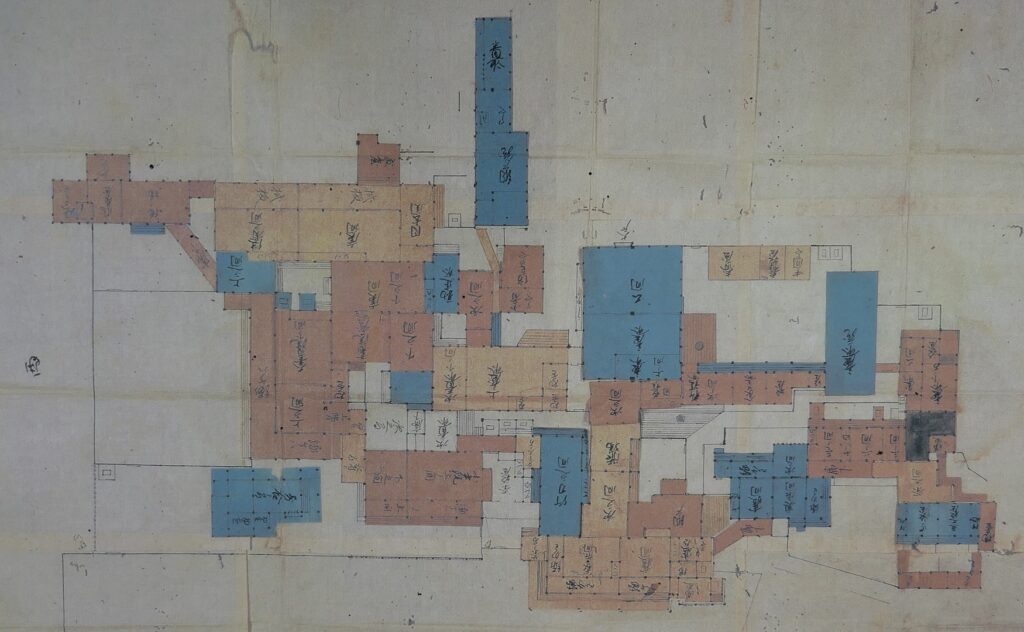

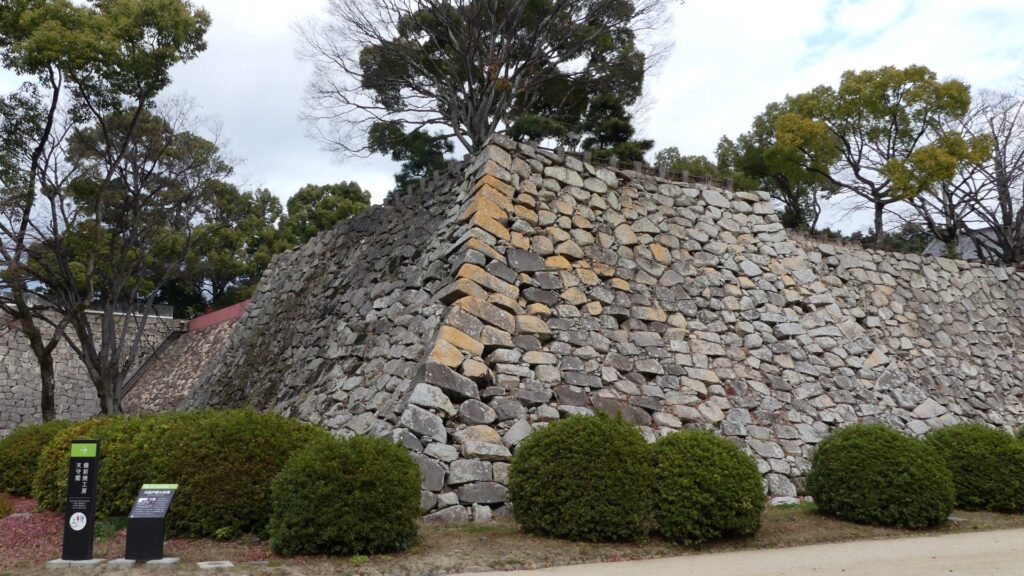

本丸は、三段構成になっていて、高い方から順に、本段、中の段(表向)、下の段と呼ばれています。特に中の段は、小早川・池田時代に拡張されました。門跡から進んでいくと、中の段の隅にある大納戸櫓跡の石垣が見えます。小早川氏の時代に築かれたと言われています。最初に歩いている低い場所が下の段です。

本段の石垣も、中の段の入口にかけて改修されています。宇喜多時代の石垣を、小早川・池田時代にかけて継ぎ足したり、修理したりしました。中の段の入口、鉄門(くろかねもん)跡を登っていくと、本段への入口、不明門(あかずのもん、再建)前に着きます。

旭川沿いの搦手?コース

次のコースは、京橋から旭川沿いに城にアクセスします。京橋は、宇喜多秀家の時代に最初に架けられたそうです。

川沿いに東門跡、素軒屋敷櫓(そけんやしきやぐら)跡が現れます。こんなところにも門や櫓があったのです。続いて、二の丸伊木長門屋敷内櫓跡もあります。二の丸の重臣の屋敷内にも櫓があったようです。天守も見えてきました。

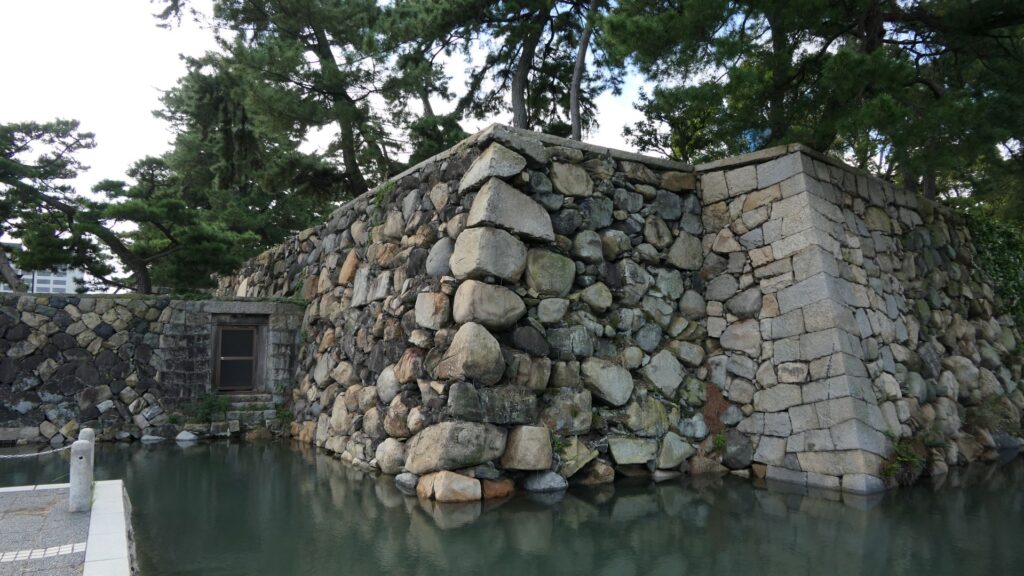

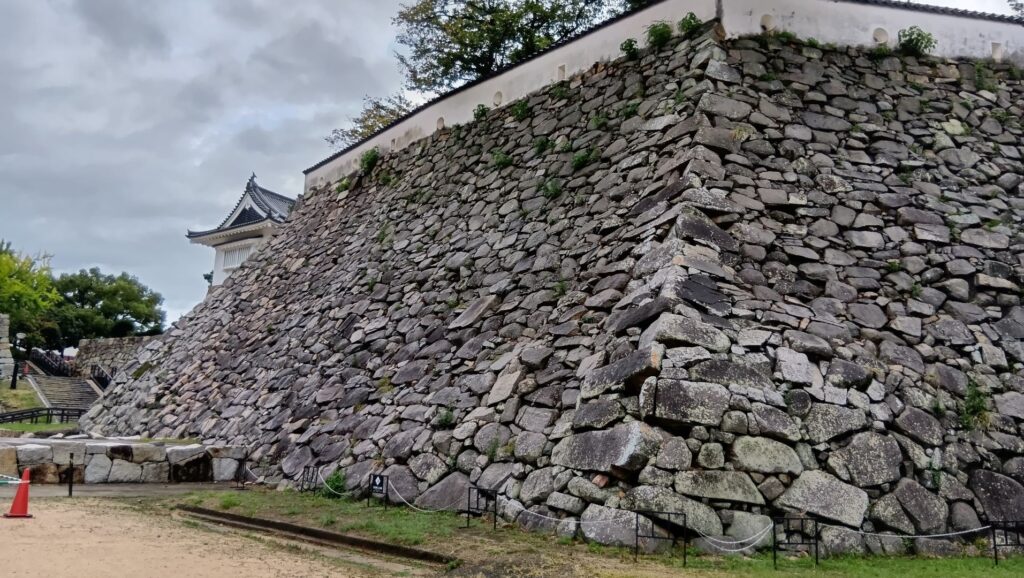

本丸に着いたら、石垣を見学しましょう(本段南東部の高石垣)。すごい迫力です。宇喜多秀家時代に築かれたもので、自然石を積み上げた野面積みの手法によります。高さが約15メートルあって、当時は屈指の高石垣でした。見ているうちに、安土城の石垣を思い出しました。やはり、安土城のやり方を引き継いでいるものがあるのでしょう。

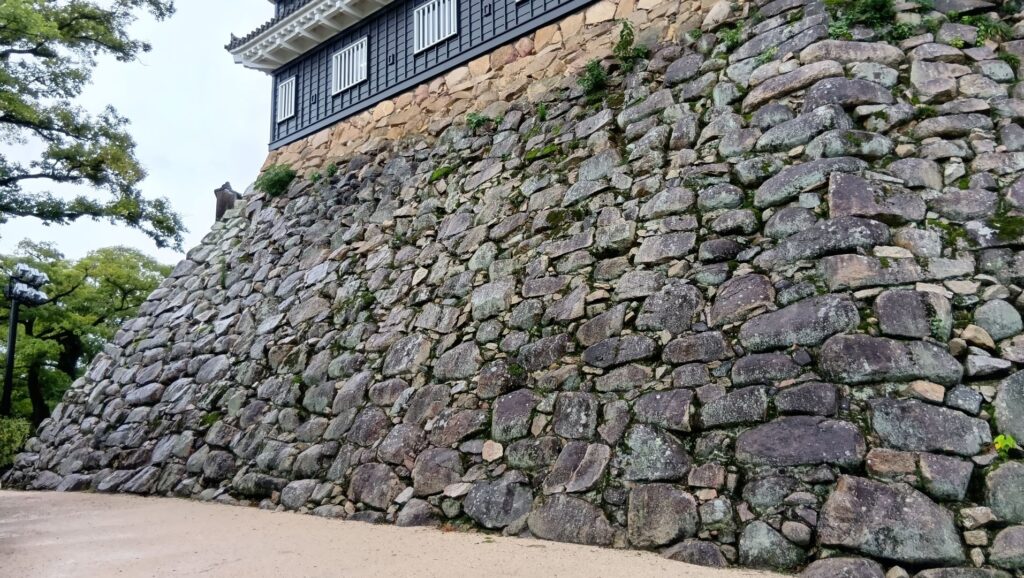

川沿いに戻って、天守の方に進むと、宇喜多時代と小早川時代の石垣の継ぎ目を見ることができます。後の小早川時代の方が、小さい石を使って積まれています。急いで作ったからなのでしょうか?池田氏の時代に作られた門(六十一雁木下門跡)の跡を見て進むと、天守台石垣に至ります。

オリジナルの天守が焼けたとき、外側の石垣の方に崩れてきたそうです。そのため、石垣も焼けてしまっています。まさに歴史の証人です。

天守の近くにある、本丸裏手の廊下門(再建)から入ると、このコースも本丸・中の段に到着です。

天守登閣→御殿めぐり

それでは、不明門から本段の中に入っていきましょう。本段はお殿様の住居なので、普段はこの門が閉ざされていて、こういう名前になったと言われています。本段の中には、オリジナルの天守の礎石が並んでいます。天守焼失後に現在地に移されました。

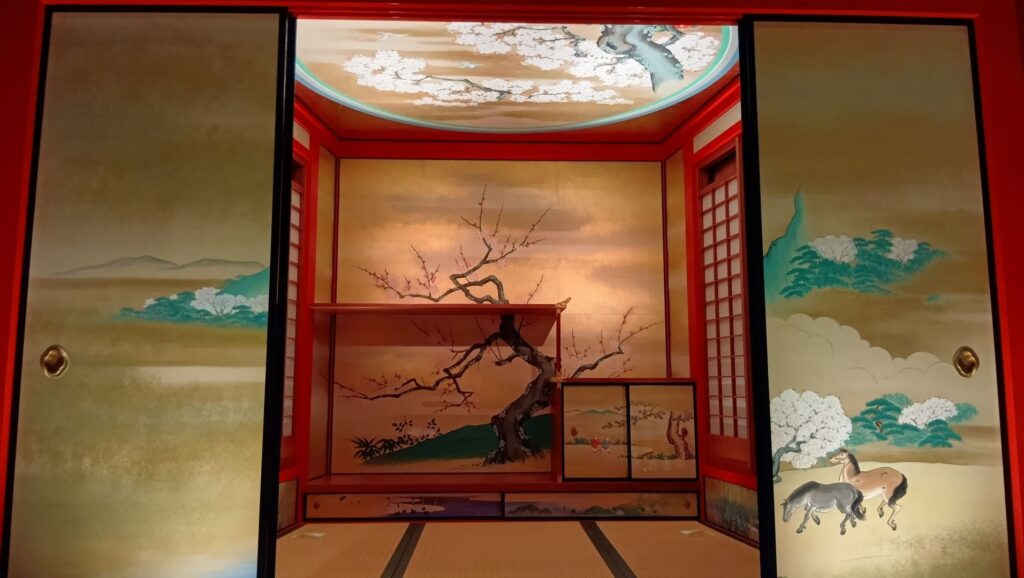

現在の外観復元天守の中は歴史博物館になっていますが、最近リニューアルされました。例えば、「城主の間」が再現されていたり、3大名家の「それぞれの関ヶ原」の展示があったりします。

天守5階には、金鯱が展示されています。実際に屋根に乗っているものも、同じ階から間近に見ることができます。最上階(6階)では、屋内からではありますが、周りの景色を楽しむことができます。天守1階には休憩コーナがあって、城の解説ビデオを視聴することができます。

その解説ビデオで殿様の一日を再現していたので、少しトレースしてみましょう。帰りは、天守の脇から廊下門の方に出てみます。お殿様が、本段の御殿から、政務を行った表書院に通ったルートだったからです。お殿様は、門の上の渡り廊下を渡ったのです。

廊下門から、表書院に向かい、中の招雲閣で政務を行い、南座敷で書画に親しみました。現在では、地面の上に間取りが表現されています。そして家老と相談があるときには、茶室で行ってました。

それから中の段で面白いのが、掘り出された宇喜多時代の石垣が見学できることです。中の段を広げるときに埋められたものです。元は、門の一部だったのでしょうか。

殿様気分で後楽園へ

後楽園に行く前に、現存する月見櫓もチェックしていきましょう。この櫓は池田時代に立てられているので、天守台の石垣や、天守の建物とは雰囲気が違います。石落としが、ばっちりこちらを狙っていて、となりの石垣には銃眼が並んでいます。内側から見たときの優雅な姿とは全然違います。守りのために漆喰で塗り固めたので、戦災を生き残れたという話もあります。現在は、国の重要文化財に指定されています。

それでは、後楽園に向かいましょう。

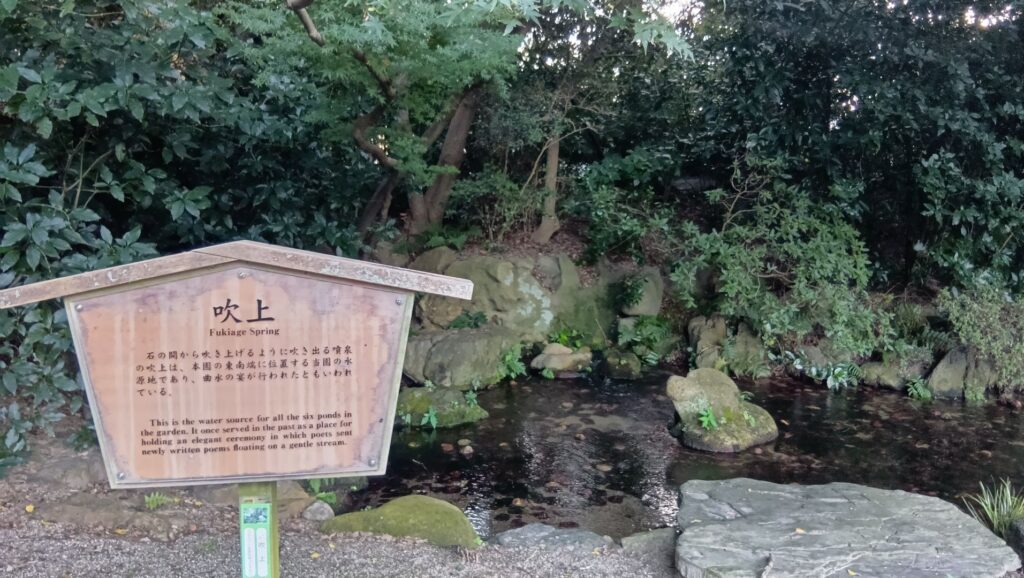

ここでは、園外の景色も一体として考えているそうです。岡山城もその一つです。

かつては、タンチョウが放し飼いにされていました。現在は、秋冬にタンチョウの園内散策が披露されています。

これが、藩主の居間だった延養亭(えんようてい)で、戦災で焼失しましたが復元されています。

となりに、鶴鳴館(かくめいかん)という接待用の建物があったのですが、これも戦災で焼失し、戦後に岩国の吉川家のお屋敷(明治時代建築)を移築して、同名の建物として継続しています。

築山(唯心山)は、創建者・池田綱政の子、継政が作りました。ここからだと、芝生や池がよりきれいに見えますが、その中には田んぼ(井田、せいでん)もあります。それは後楽園(御後園)の当初の姿の名残りと言われています。

現存する建物の一つ、流店で休憩するのもいいでしょう。最後は、これも現存する廉池軒(れんちけん)の前にきました。池田綱政のお気に入りの場所だったそうです。貢献した家臣をここに招いたりもしていたそうです。

リンク、参考情報

・岡山城公式ウェブサイト

・川面に映える金烏城 岡山城、岡山市

・岡山後楽園

・宇喜多直家公の足跡を巡る、岡山市・瀬戸内市観光連携事業実行委員会

・「現代語訳 備前軍記/土肥経平原著 柴田一編著」山陽新聞社

・「宇喜多直家・秀家/渡邊大門著」ミネルヴァ書房

・「「豊臣政権の貴公子」宇喜多秀家/大西泰正著」角川新書

・「宇喜多秀家: 秀吉が認めた可能性/大西泰正著」平凡社

・「シリーズ・実像に迫る13 宇喜多秀家/大西泰正著」戎光祥出版

・「歴史群像名城シリーズ12 岡山城/学研」

・「よみがえる日本の城5」学研

・「小早川隆景・秀秋/光成準治著」ミネルヴァ書房

・「百間川小史」国土交通省岡山河川事務所

・「池田家文庫絵図展(図録) 岡山藩の教育」岡山大学付属図書館、岡山市デジタルミュージアム

これで終わります。ありがとうございました。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しました。よろしかったらご覧ください。