特徴、見どころ

主に本丸が残っている公園

現在、津城跡はお城公園として整備されていますが、その範囲は限られていて、本丸、出丸の一つである西の丸、内堀の一部が含まれています。また、公園の中心部は都市公園のようになっているので、あまり歴史公園という感じはしません。よって今回は、城の雰囲気が残っている公園の外回りの部分を、東西南北の順で説明したいと思います。

城周辺の航空写真

公園の東側

この辺りは本丸の東端に当たり、現在は公園の正面入口になっていて、その脇に現代になってから模擬の三階櫓が建てられました。もとからあった入口の一つでもあります。

この側にあった内堀は埋められて道路、駐車場、他の公園施設、そして市街地となっています。公園入口にまっすぐ向かっている道がありますが、もう一つの出丸であった東の丸からつながっていた通路の名残りかもしれません。

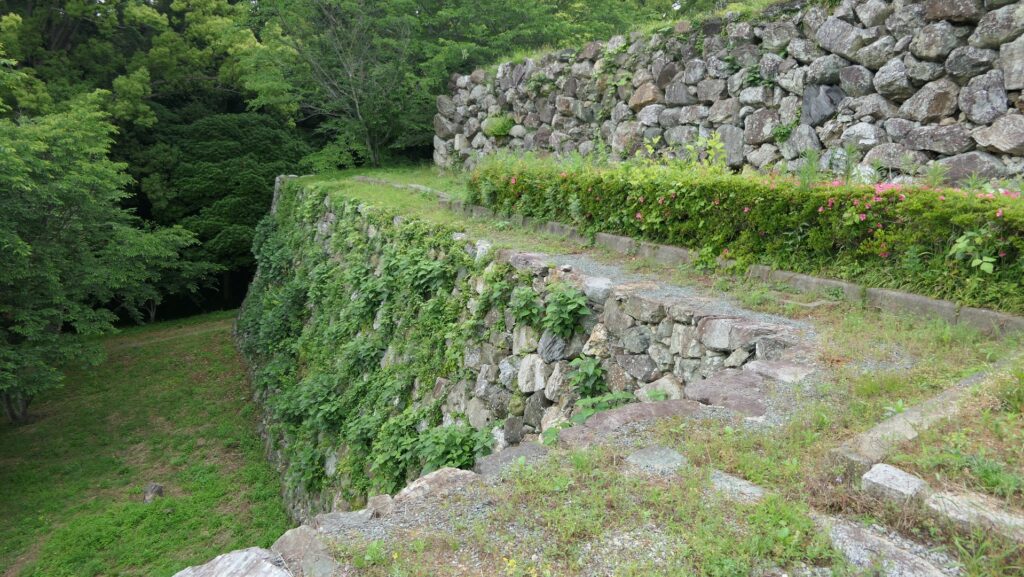

この側面には石垣が残っていますが、上部は崩れてしまっています。そして、下部は崩落を防ぐためにモルタルで固められています。

公園の南側

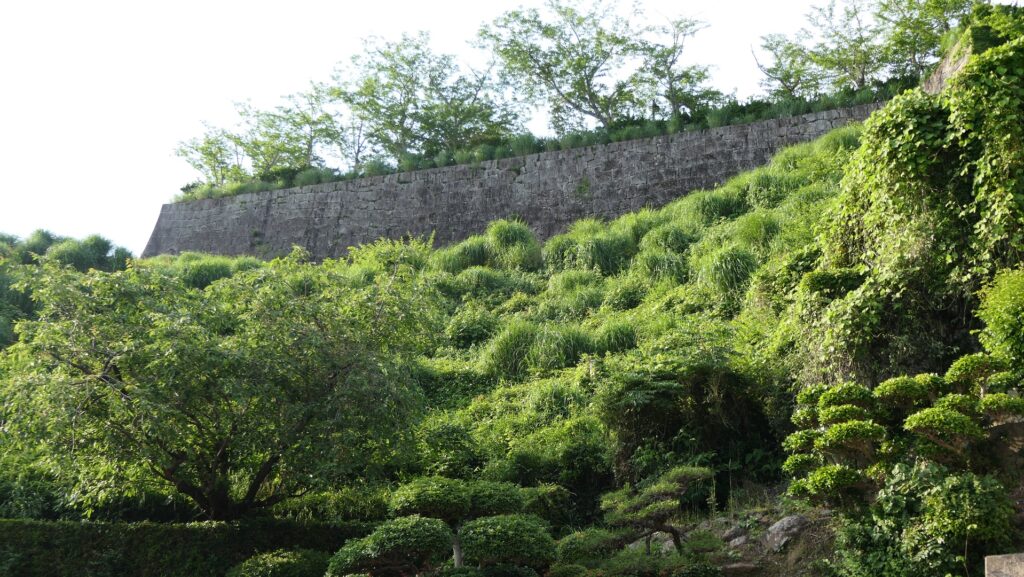

こちら側にも石垣がありますが、その状態は東側よりずっと良いようです。よく見てみると、左側と右側のつなぎ目部分があります。これは、左側の端部分が、この城が安濃津城と呼ばれていた時代の古い本丸の角部分に該当していたためです。右側は、高虎によって拡張された部分に当たります。つまり、左側の方が古いということになります。

また、石垣の合間に小さな入口があり、埋門(うずめもん)と呼ばれています。ここも安濃津城時代に城の外につながっていた入口でした。しかし、高虎の時代になってから内堀がその手前に掘られてしまったのです。

また、南西の角部分には天守台石垣があります。この天守台は二段になっていて、上段には大天守が、下段には小天守がありました。これらは1600年の安濃津城の戦いで焼け落ちてしまい、高虎の時代になっても再建されませんでした。

公園の西側

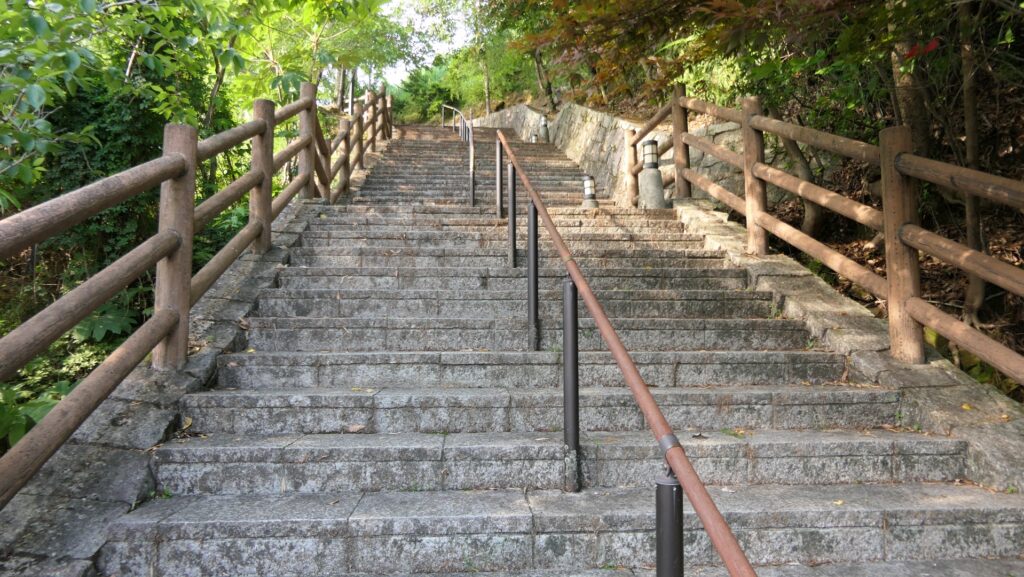

こちら側には、西の丸があり、本丸の手前に築かれた出丸の内唯一残っているものです。過去にはどのように本丸に入って行ったのか追体験できます。最初に、南側から部分的に残っている内堀にかかる土橋を渡っていきます。この橋はもとは木製でした。

西の丸の入口は、食い違いの石垣で囲まれていて、昔のままのように見えます。そこから右に曲がって、入徳門(にゅうとくもん)を通って本丸に向かいます。この門はもともと津藩の藩校の門として別の場所にあったのですが、公園の施設として現在地に移されたものです。西の丸と本丸の間は、広々とした日本庭園となっていますが、もともとは細い通路でしかつながっていませんでした。防御を厳重にするためです。