特徴、見どころ

海城の正面を歩いてみる

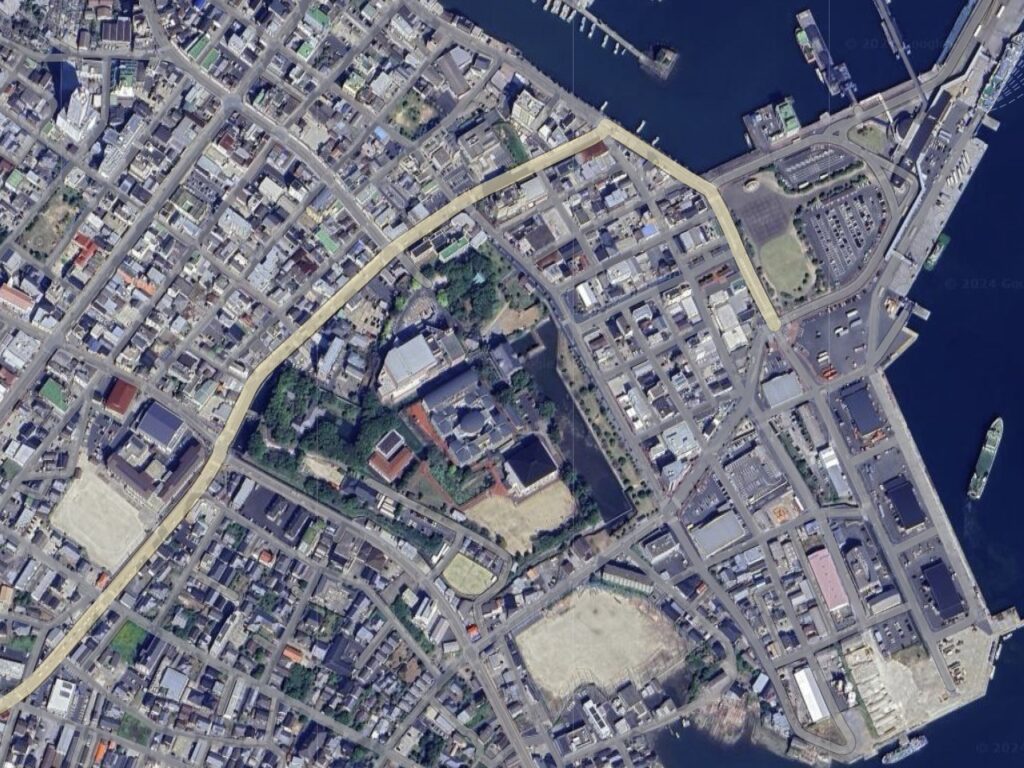

現在、福江城跡がある福江島には、船で行く方法と、飛行機で行く方法があります。城跡へは船で行く方が近く、福江港から西に約300mのところです。港から歩いて行ったとすると、城の東側石垣と、その前には堀が見えます。しかし、ここはもももと、海岸だった場所で、周りが埋め立てられているのです。お堀の水は、今でも海水が使われていて、引き潮になるへと、海の方に引いていきます。

見えているのは二の丸の石垣で、城の正面である海の方を向いていました。左側(二の丸の東南隅)は砲台跡です。サンプルとして砲台の石垣を見てみると、積まれている石は基本的に、福江島の鬼岳が噴火した時の溶岩からできた、玄武岩の自然石です(野面積み)。ただし、角の部分は石垣を支える重要なところなので、精密に加工された石を使って積み上げています(切り込みハギ)。北の方に歩いていくと、海に出入りするために使っていた水門も見えます。

堀を過ぎると、北の丸の入口である大手門跡に着きます。前述の通り、城の正面は海なので、この門もそちらを向いていました。石垣は切り込みハギによって積まれていて、かつては櫓門の建物がありました。北の丸には五島観光歴史資料館があり、城のことや、五島の歴史・文化について学ぶことができます。

城の奥の方に行ってみる

北の丸から西、城の奥の方に行ってみましょう。左側の城の中心部分に見えるのは、本丸と内堀です。本丸と二の丸は、現在は高校の敷地となっているので、ビジターは周りから見ることができるだけです。石垣を見ると、入口の跡が見えますが、かつては御築山門があり、堀には橋がかかっていました。通路は行き止まりになりますので、右手後方に折り返します。左手(城の外側)には、石垣が延々と続きますが、北の丸を囲んでいるものです。この近くにはかつて、砲台もありました。

一旦、福江文化会館の出入口から市街地に出て、西の方に歩いていくと、再び城の堀と石垣が見えてきます。この堀は、最初から堀として作られていて、城の一番西側部分に当たります。堀を渡る石橋や、その奥の門は、修繕しながら、当時のものとして残っています。門は、城の裏門で「蹴出門(けだしもん)」と呼ばれました。その内部は、城を築いた五島盛成の隠居屋敷地で、「五島氏庭園、隠殿屋敷」として現存し、一般公開されています。ただし、不定期の休業日がよくあるらしく、ここがお目当ての方は、事前に管理事務所に問い合わせた方がよいでしょう。

城の三方を囲んでいた海は埋め立てられてしまいましたが、石垣はよく残っています。また、もう一つ残っている城の門は、現在は高校の門として使われています。

関連史跡を見る

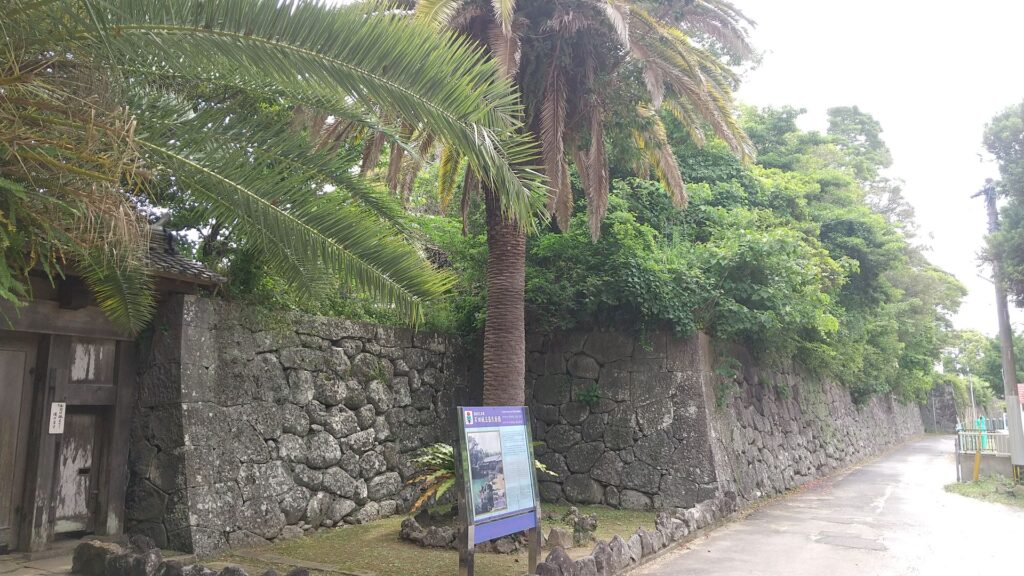

城に関連する史跡としては、まず「福江武家屋敷通り」が挙げられます。福江藩の中級藩士の住宅地跡が、約400メートルに渡って残されています。屋敷の塀は、城の石垣と作り方が似ているのですが、塀の上には「こぼれ石」という石が無造作に並んでいます。また、石垣塀の隅には「脇石」というかまぼこ状の石があって、こぼれ石を留めています。こういう造りは全国的にも珍しいそうです。その訳としては、敵や盗賊が塀を越えて侵入してきたときに、石が落ちてわかるようにしたとか、石つぶてとして敵に反撃できるようにしたといった説があります。

通りに面している門や塀の奥は、今では公園や現代の住宅地になっていますが、通りの舗装も石畳になっていて、昔の雰囲気が残っています。

次の関連史跡は、港の近くにある「常灯鼻(じょうとうばな)」です。もとは、灯台と、築城工事を容易にするための堤防として作られました。残っているのは灯台部分なので、西側の桟橋を渡ってアクセスします。常灯鼻は、城の石垣と同じ職人集団が作ったといわれ、築城工事前(1848年)には完成していたということです。正式な築城許可は1849年ですので、非公式にゴーサインが出ていたのかもしれません。

近くで見ると、石垣が城とそっくりだとわかります。こういう史跡が残っていると、城やその歴史にもっと興味が湧いてきます。

行き当たりばったりの番外編?

福江の街を歩いていると、よく見えるのが島のシンボル的な山、鬼岳です。

鬼岳は標高315メートルで、火山に分類されていますが、人による噴火の記録は残っていません。それ以前はるか昔の噴火によって、島の南東部には溶岩海岸が形成されました。山頂の形も噴火のときに臼のような形になり、こういうのを「スコリア丘(きゅう)」というそうです。また、数年に一回野焼きが行われるため、一面が芝生に覆われています。

実は鬼岳も城や藩の歴史に関係があります。福江藩が、異国船警備のため設けた11ケ所の遠見番所(監視所)の場所の一つが鬼岳だったのです。確かに、ここからだったら、海も城も見渡せるので、何かあったらすぐ連絡できそうです。

また、城の石垣に使われた自然石は、鬼岳の溶岩からできたものですが、城と反対の方に見える溶岩海岸一帯から多くを採取したと言われています。城やその歴史も、五島の自然と結びついていたのです。

私の感想

私は福江城跡に行くだけなら日帰りで十分と思い、1日で長崎港から往復する日程で現地を訪れました。ところが、実際に行ってみると関連する名所や史跡にも興味を持ち、結果、1日では全く不足でした。溶岩海岸やキリシタン遺産の教会にも行きたくなったのですが、時間がなくなりました。福江城や福江島だけでも、少なくとも1泊2日は必要かなというのが正直な感想です。

リンク、参考情報

・福江城(石田城)、五島市観光サイト

・国指定名勝「石田城五島氏庭園」、五島市

・「よみがえる日本の城21」学研

・「九州の名城を歩く 佐賀・長崎編」吉川弘文館

・「海賊の日本史/山内譲著」講談社現代新書

・「幕末維新の城/一坂太郎著」中公新書

・「五島キリシタン史」五島市世界遺産登録推進協議会

・「長崎県文化財調査報告書第139集 石田城跡」1997年 長崎県教育委員会

・「石田城」松崎義治氏論文

・「開国前後、長崎における情報収集の収集伝達活動について」沼倉延幸氏論文

・トコトコ鳥蔵

・東インド会社が行った日本列島への旅について

これで終わります。ありがとうございました。

「福江城その1」に戻ります。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しました。よろしかったらご覧ください。