特徴、見どころ

北の丸と松の丸

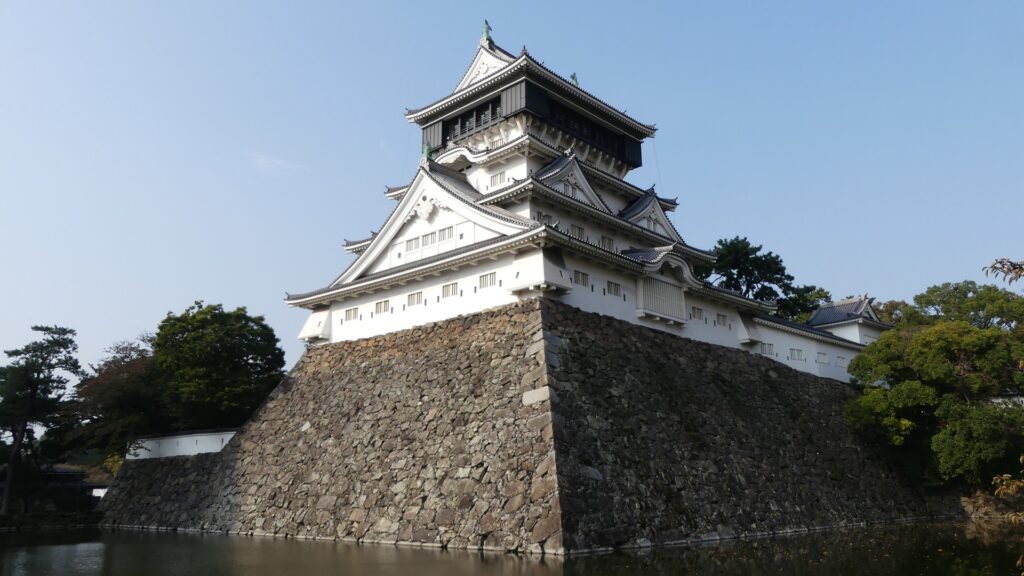

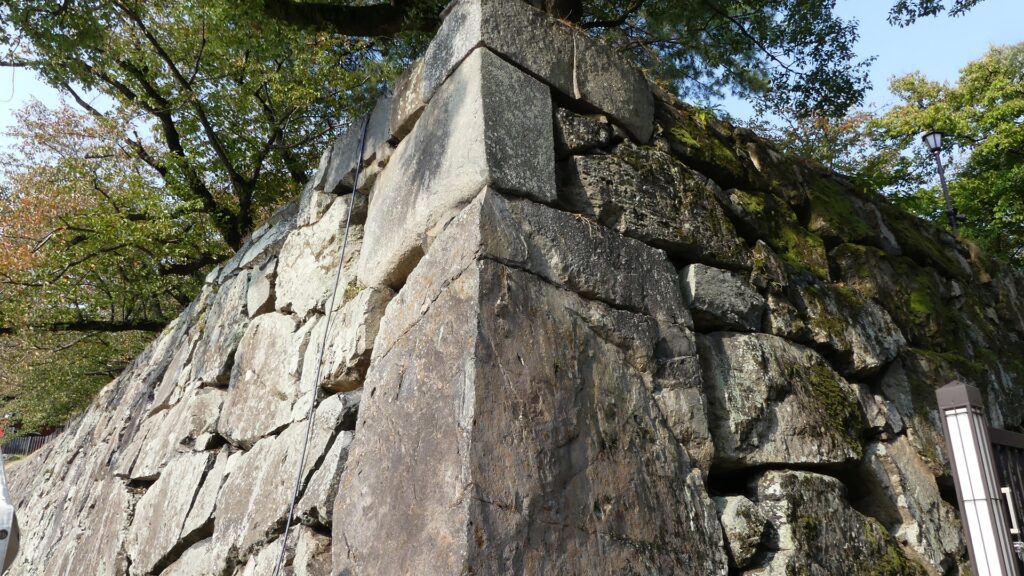

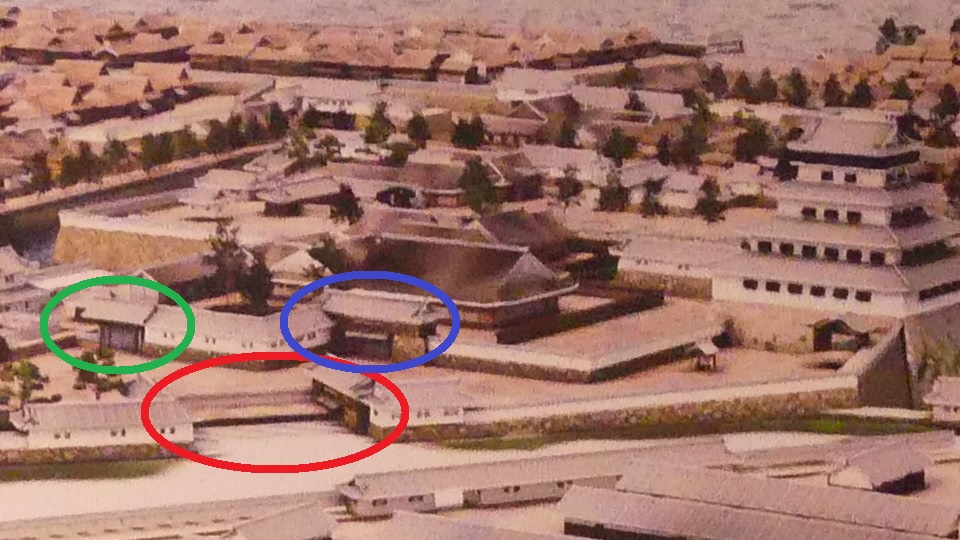

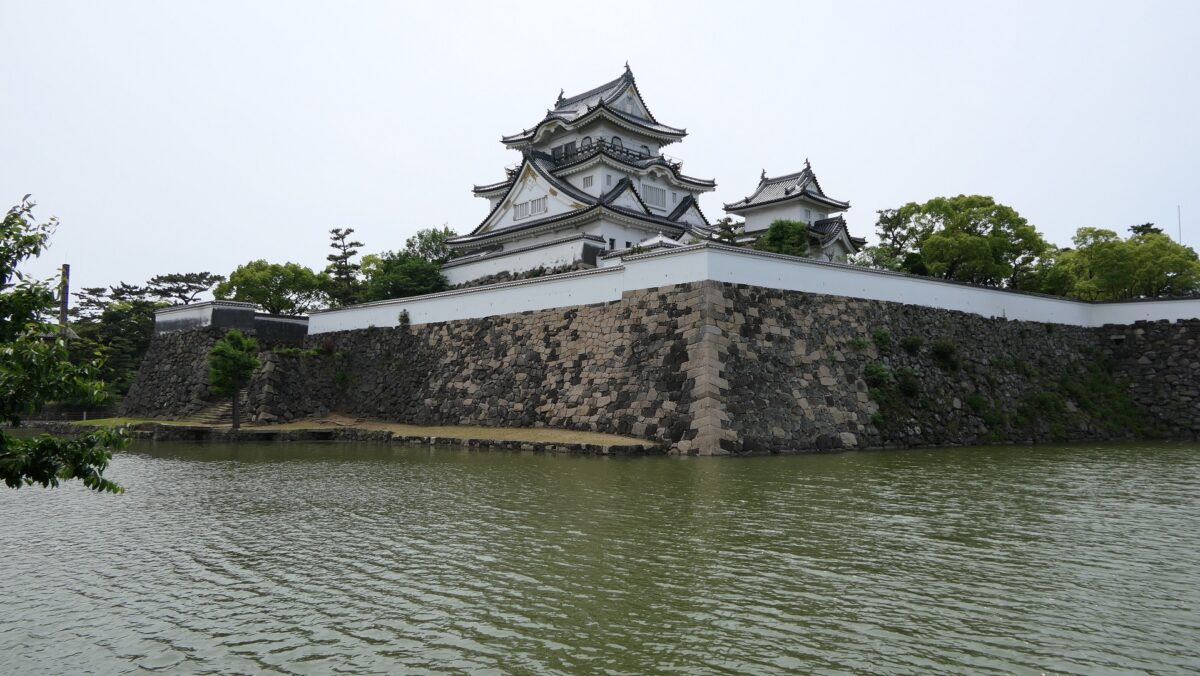

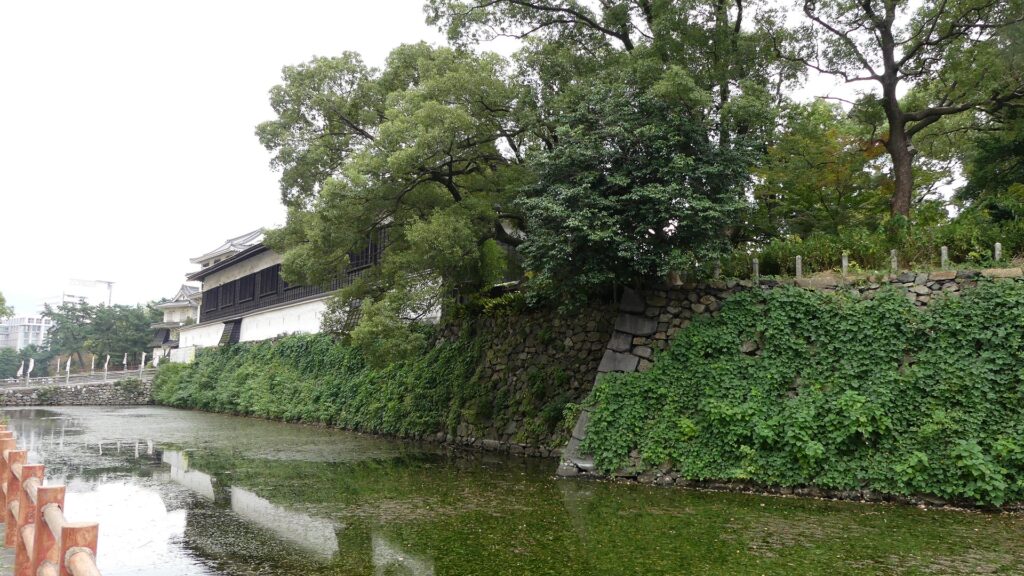

公園の中には他の曲輪もあります。北の丸は本丸の北側にあり、領主の家族の屋敷や、隠居所として使われました。今では小倉祇園八坂神社となっています。本丸とは多聞口門を通じてつながっていて、その周辺には城では最も古い石垣を見ることができます。細川忠興が小倉に来る前に、毛利勝信が築いたものです。北の丸の周りでは石垣と水堀がよく維持されていて、歩いてみるには丁度よい場所です。

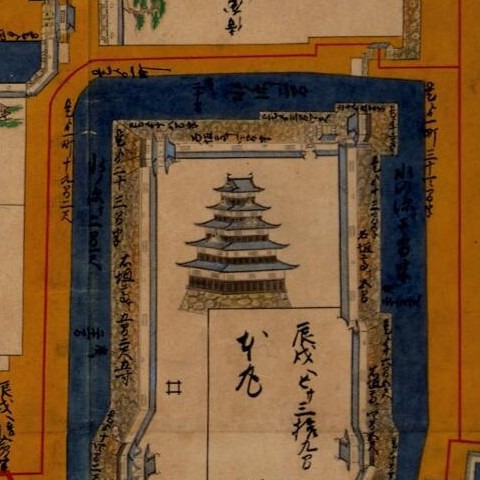

城周辺の航空写真

本丸の南にある松の丸は、城の現役時代には忠興の父親(細川幽斎)の屋敷や倉庫として使われていました。今はイベント広場になっていますが、一時は本丸と同じように、第12旅団の司令部として使われました。

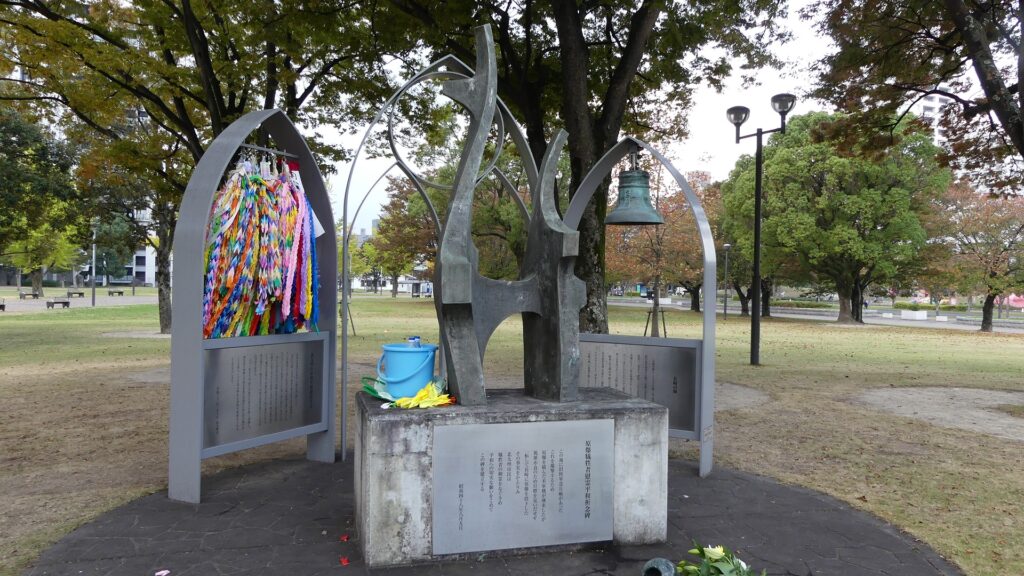

原爆慰霊碑がある三の丸

更に南の方に行ってみると近代的な公園になっていますが、かつては三の丸として重臣たちの屋敷地になっていました。第二次世界短戦中には陸軍の造兵廠(兵器工場)がありました。現在公園の中には原爆犠牲者の慰霊碑があります。これについては、次に述べます。

その後

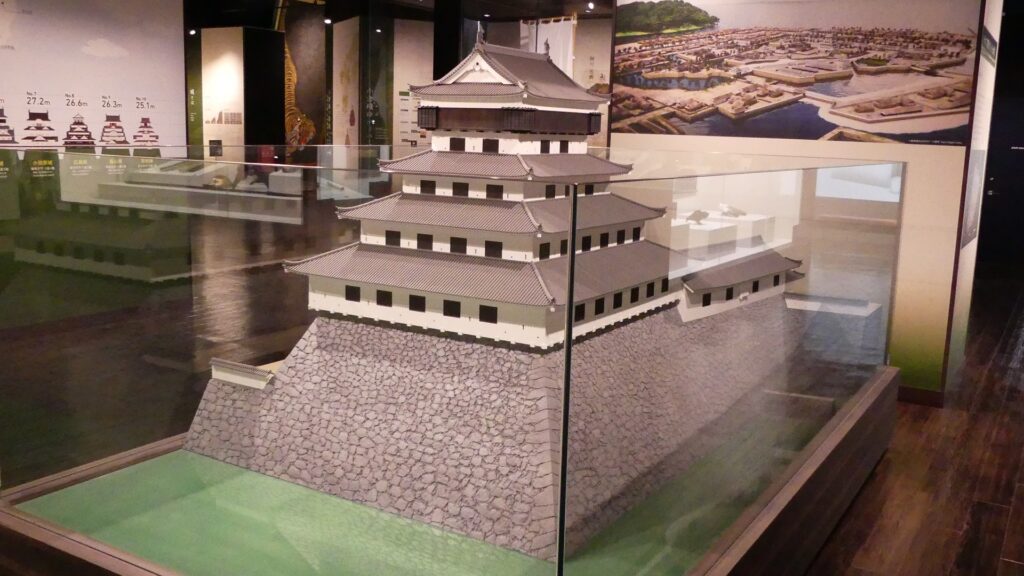

明治維新後、小倉城の主要部分は軍関係の施設に転用され、他の部分は小倉の市街地となりました。武士の都から軍都になったわけです。1945年8月9日の午前、アメリカ軍のB-29爆撃機「ボックスカー」号が日本に投下する2発目の原爆を搭載し飛行していました。実は、その第1目標は小倉の陸軍造兵廠でした。しかし厚い雲のために目標を捕捉できず、第2目標地である長崎に投下することになったのです。結果的には小倉の人々は不幸を逃れたということになりますが、喜ぶべきことではありません。そのために造兵廠跡地である場所に慰霊碑があるのです。戦後は占領軍が城地を1957年まで使っていました。現在の天守が再建されたのは1959年のことです、

私の感想

もし現在の小倉城天守がオリジナルの南蛮造りのまま再建されていたら、今よりももっと人気が出ていたと思うのです。オリジナルの外観はとても独特であり、現在のビジターにとってはそちらの方が魅力的だったでしょう。しかし、現在の天守を再建したいと思った人たちは違う選択をしました。恐らく、他の天守がある城に負けないものにしたかったのではないでしょうか。とはいっても天守をオリジナルのデザインに替えた方がいいとまでは思いません。大変なお金がかかることですし、現在の天守もある意味では歴史的な建物になりうるからです。

ここに行くには

車で行く場合:北九州都市高速勝山出口より約5分のところです。公園内に駐車場があります。

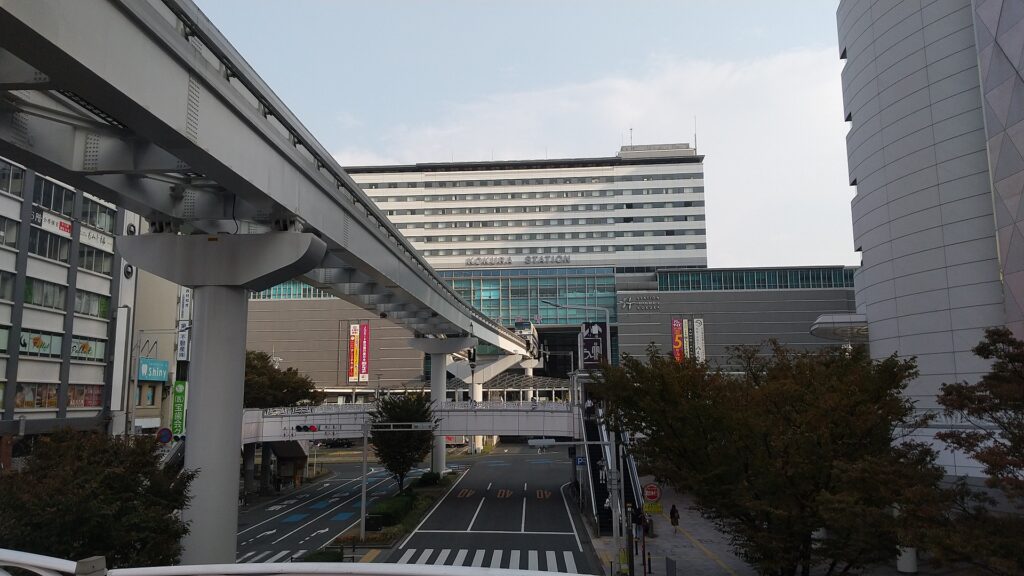

公共交通機関を使う場合は、JR小倉駅より歩いて約15分かかります。

東京または大阪から小倉駅まで:山陽新幹線に乗ってください。

リンク、参考情報

・小倉城 公式サイト

・「小倉城と城下町/北九州市立自然史歴史博物館編」海鳥社

・「よみがえる日本の城20」学研

・「日本の城改訂版第95号」デアゴスティーニジャパン

・「幕末維新の城/一坂太郎著」中公新書

これで終わります。ありがとうございました。

「小倉城その1」に戻ります。

「小倉城その2」に戻ります。