立地と歴史

田村氏の支配から若松城の支城へ

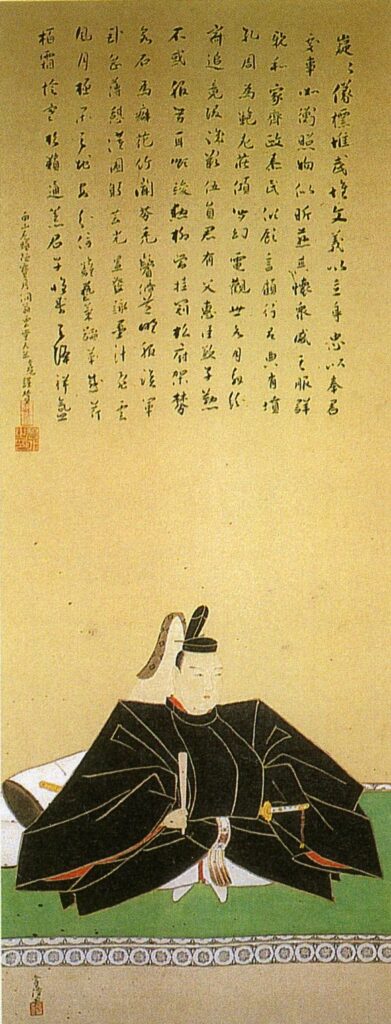

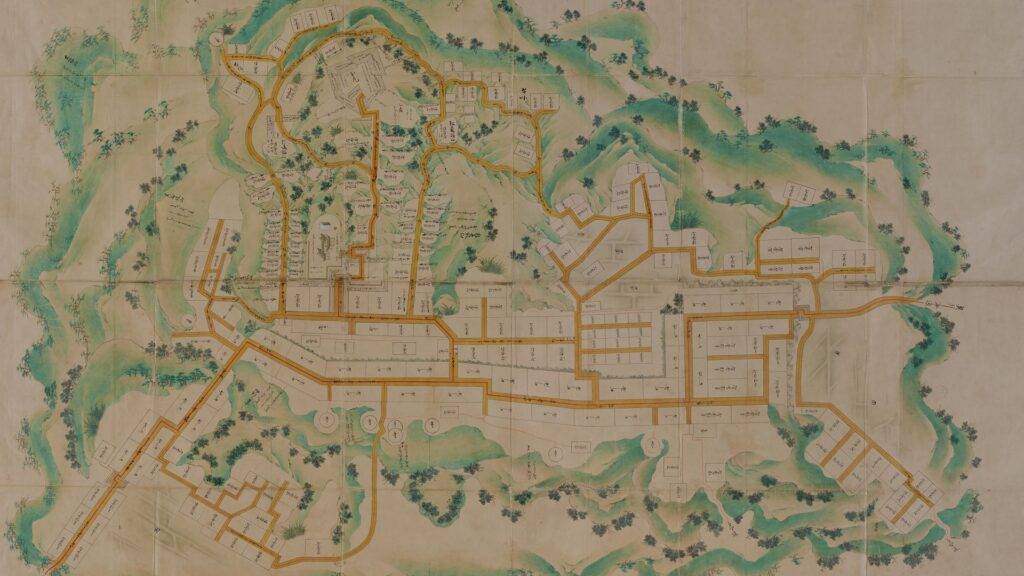

三春城は陸奥国田村郡にありました(現在の福島県三春町)。この地域は内陸部と沿岸部をつないでいて、重要な地域と認識されていました。16世紀には、田村氏がこの地域を支配しており、この一帯では最も高い丘の上に三春城を築きました。16世紀中頃、田村氏の当主、田村清顕は、西は葦名氏、東は相馬氏、南は佐竹氏といったより大きな戦国大名の脅威に晒されていました。そこで彼は北方にいた有力な戦国大名、伊達政宗と同盟を組むことを決め、娘を政宗と結婚させました。1588年に政宗は三春城にしばらく滞在し、1589年には葦名氏を倒し、東北地方に覇権を確立しました。田村氏は政宗の下で生き残ることに成功したのです。田村氏は三春城を拡張し、その範囲は他の丘にも広がりました。

城の位置ところが、田村氏は1590年に天下人の豊臣秀吉によって改易となってしまいます。その理由は、当主であった田村宗顕が、独立した大名と見なされていたにも関わらず、秀吉からの招集に応じなかったからです。しかし、田村氏はそのように思っていませんでした。この事件は田村氏のミスだったのかもしれませんが、秀吉と田村氏を仲介すべきだった政宗の陰謀だと指摘する歴史家もいます。三春城を含む田村氏の領地が最終的に政宗のものになったからです。

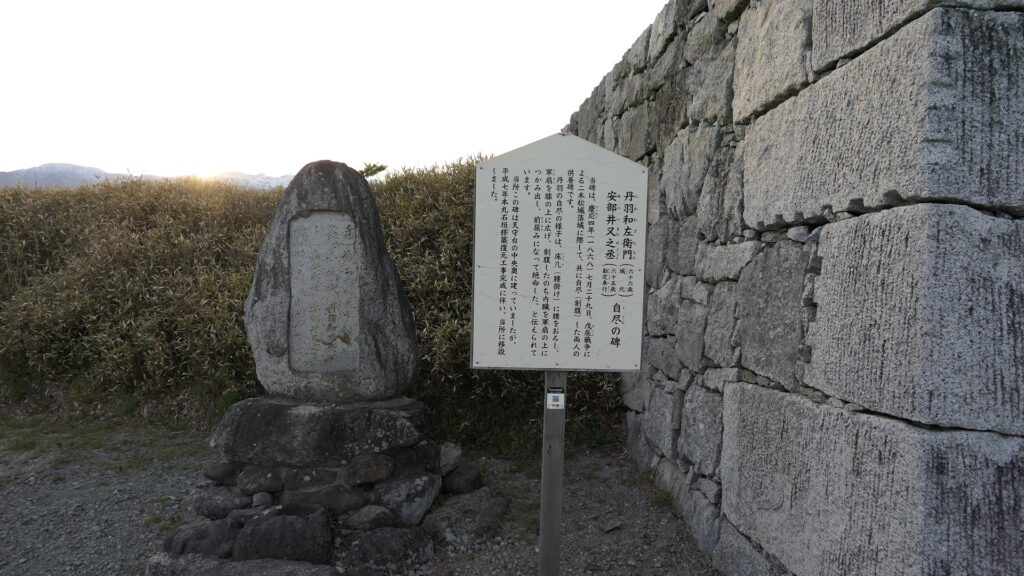

三春城は、政宗の本拠地であった若松城の支城となりました。その後、若松城の城主は、蒲生氏、上杉氏、加藤氏に代わっていきます。三春城は彼らによって強化されました。石垣が築かれ、城下町も建設されました。しかし、時として使われなくなり、ひいては廃城となってしまった時期もありました。最終的には1627年に徳川幕府により松下氏が三春城に移されてきました。久方ぶりに独立した城になったわけです。この頃までは三春城は山城のままでした。

江戸時代は秋田氏が三春藩本拠地として維持

1645年に松下氏は不幸にも改易となってしまいますが、秋田氏が江戸時代の終わりまで三春城と三春藩を支配しました。秋田氏は城の近代化を行います。山麓に領主のための御殿を築き、通常はそこに住んでいました。山の頂には、以前から御殿と三階櫓がありました。これらの古い建物は、式典のために使われ、また城のシンボルともなりました。1785年に大火が発生し、ほとんどの城の建物が燃えてしまったとき、山麓の建物は再建されました。山上の建物は全て焼け落ち、三階櫓だけが再建されました。

明治維新を乗り切る

明治維新中の1868年、新政府と徳川幕府を支持する藩連合との間で戊辰戦争が起こりました。三春藩は最初は藩連合に属していましたが、密かに新政府に降伏し、城を開城しました。藩連合は見捨てられた形となり、大いに憤慨しました。しかしそれにより三春の人たちは生き残り、悲劇的な結末を避けることができました。そうでなければ、白河小峰城、二本松城、そして若松城のように新政府により壊滅させられてしまったことでしょう。