特徴、見どころ

石田堤

石田堤周辺の地図城の近くにある、忍城の戦いに関する歴史スポットにも行かれてはいかがでしょうか。一つは石田堤跡で、忍城跡から南東に約4km離れたところにあります。その戦いのときに石田三成が築いた28kmあったとも言われる堤のうち、一部分の300m近くが残っています。

その堤は、北側を川に南側を道に沿っています。そして、上には松の木が植えられていて、古い街道であることを示しています。江戸時代には日光街道の脇街道として使われ、それ以前には中山道そのものであったとも言われています。

現存する堤の端にあって、川にかかっている堀切橋は、忍城の守備兵が三成に対抗するため、堤を切って中の水を溢れさせた場所とも伝わっています。

さきたま古墳群

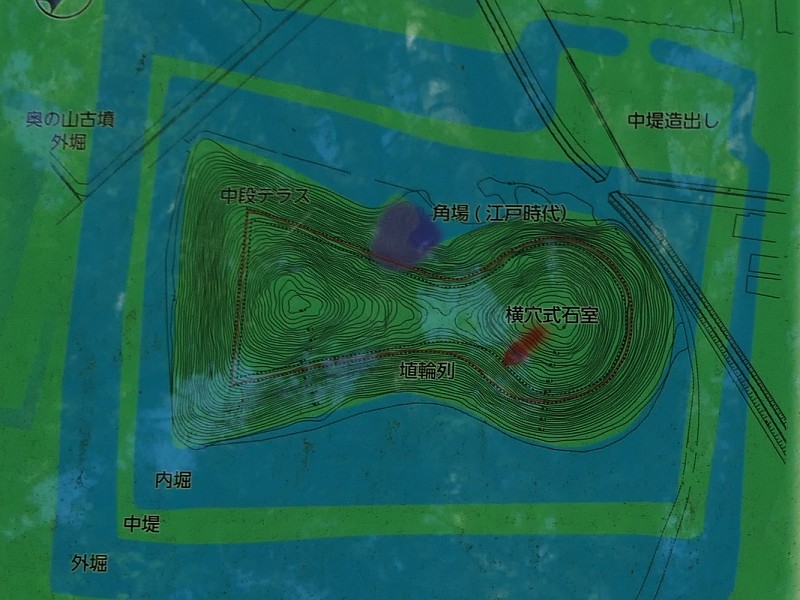

もう一つのお勧めのスポットは、忍城よりずっと早い5世紀から7世紀にかけて築かれた「さきたま古墳群」です。しかし、忍城と関係しているものがあります。丸墓山古墳は古墳群の一つで、円墳としては日本最大であり、高さ17m、直径は105mあります。忍城の戦いが起こったとき、三成はここに本陣を置き、堤の工事を指揮しました。実際、この古墳の頂上からは再建された忍城の三階櫓の上層部分を遠くに眺めることができます。三成にとっては、水攻めの状況を見て取るのに格好の場所であったでしょう。古墳への参道もまた、石田堤の一部であったと言われています。

さきたま古墳群周辺の航空写真

更には、鉄砲山古墳は江戸時代末期の忍藩の歴史に関わっています。藩士たちは、この古墳の側面を加工して鉄砲の砲術訓練をしていました(「角場(かくば)と呼ばれていました)。江戸湾にある品川台場などでの防衛任務の準備をしていたと思われます。

その後

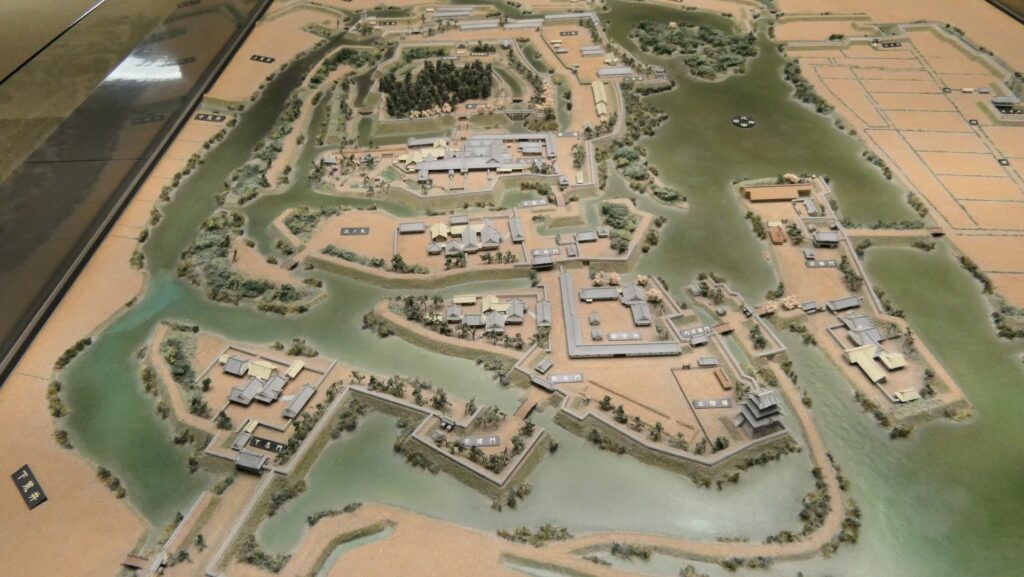

明治維新後、忍城は廃城となり、水城であった部分は埋められて、近代的公園や建物がある場所に変わっていきました。これはこの都市を近代化するのに必要なことだったのでしょう。市の名前は、日本の伝統的な靴下である「足袋」を生産して栄えた地区の名前から、「行田」となりました。

公園には一時球場がありましたが、城にかつてあった三階櫓のような外観を持つ行田市郷土博物館に置き替えられました。市の観光施設として、博物館周辺には鐘楼、門、塀なども復元されています。

1970年代の本丸周辺の航空写真

私の感想

忍城の戦いの結果は、1590年に秀吉が天下統一のために関東地方に侵攻したときの唯一の失敗と言われてきました。そしてそれは石田三成が愚かな武将だったからともされています。しかしその評価は、1600年の関ヶ原の戦いで三成が徳川家康に敗れたという結果から後付けされたものであって、正当とは言えません。三成は忍城の戦いにおける秀吉の命令の忠実な実行者であり、少なくとも城を包囲することには成功しているのです。仮に城の守備兵が成田長親ではなく、北条氏から派遣された代官に指揮されていたらどうだったでしょうか。三成にすぐに降伏していたかもしれません。忍城の戦いは、長親と三成ががっぷり四つに渡り合った名勝負だったのではないでしょうか。

ここに行くには

車で行く場合:東北自動車道の加須ICか羽生ICから約30分かかります。城跡周辺にいくつか駐車場があります。もし石田堤跡やさきたま古墳群にも行かれるのでしたら、車を使った方がよいでしょう。

公共交通機関を使う場合は、東武線の行田市駅から歩いて約15分かかります。

東京から行田市駅まで:上越新幹線に乗って、熊谷駅で東武線に乗り換えてください。

リンク、参考情報

・忍城跡、行田市

・「よみがえる日本の城15」学研

・「天正十八年~関東の戦国から近世~」行田市郷土博物館

・「描かれた忍城」行田市郷土博物館

これで終わります。ありがとうございました。

「忍城その1」に戻ります。

「忍城その2」に戻ります。