特徴、見どころ

市街地から見える城跡

現在、黒井城跡は兵庫県丹波市春日町に属しています。この周辺地域は、かつて春日部荘と呼ばれていて、そのために春日局の名前がこの土地の名前に由来していると言われています。春日町は、城跡と春日局のゆかりの地両方を観光地として推奨しています。遠くから見る城跡は見栄えがして、頂上には素晴らしい石垣が、中腹には赤色の門の建物が見えて、これから行こうとするところを示してくれています。

城跡に近づいていくと、ビジター向けの休憩所と駐車場があって、その向こうには興禅寺があります。休憩所では、黒井城に関する情報やパンフレットを手に入れることができます。興禅寺の山門の前には、石垣と水堀があって、普通の寺の佇まいとは異なって見えます。実は、この寺は以前は山麓における城主の屋敷だったと言われています。また、春日局が少女時代を父親の斎藤利光とともに過ごした場所であるとも言われています。ここから城跡への道のりが始まります。

山頂への2つのルート

パンフレットには、山上の城跡へは「なだらかコース」と「急坂コース」という2つのルートがあると書かれています。前者の方は、西側の峰を回り込んでいて、頂上に向かうための城時代のルートではないようです。一方、後者は東側の峰上を進む、明らかに城時代からのルートです。このルート上には今でも三段曲輪があるからです。両方のルートは結局は中腹にある石踏(せきとう)の段で合流するので、登るときはどちらかを選んで、下るときにもう一方を使うというのがいいかもしれません。しかし、この両方のルートをもってしても黒井城の砦群のごく一部しかカバーしていません。したがって、次に来るときに他の砦跡に行ってみるというのがよいのかもしれません。

どちらのルートを選んでも「クマ出没注意」という警告板があって、獣除けのための2ケ所のフェンス扉を開け閉めして、その間に動物を閉じ込めるようになっています。したがって、急に野生動物に出会うことがないよう熊除けの鈴を持って行かれることをお勧めします。

急坂コース途上の曲輪群

「急坂コース」を選んだ場合は、まず豊岡稲荷神社のとても急な石階段を登って行きます。そして、山の東側の峰のこれも急坂を登ります。これが城への大手道のようです。峰上には三段曲輪が残っていて、土造りの基礎部分を見て取れます。

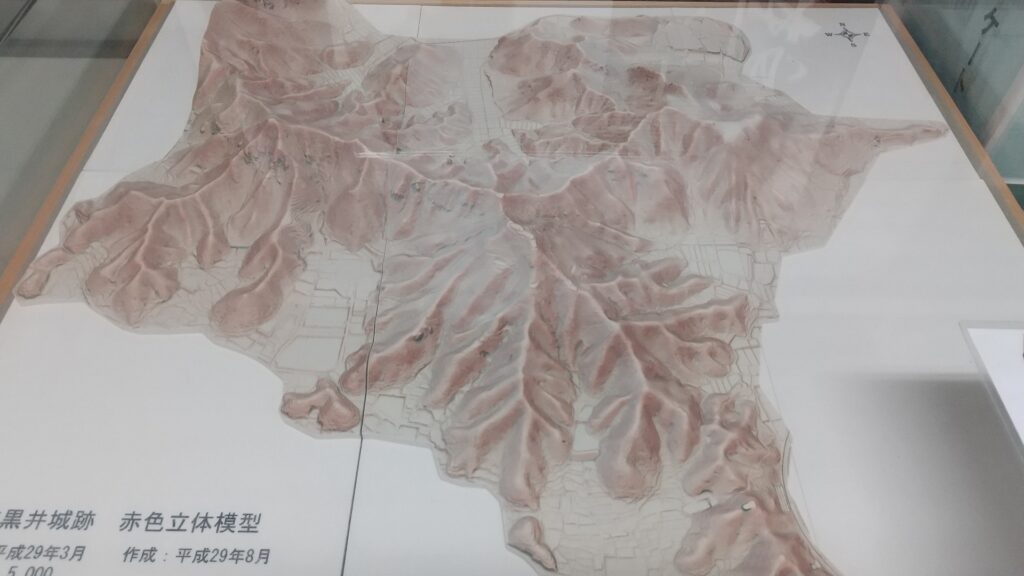

城周辺の地図

そのまま登っていって、ルートを少し外れたところに太鼓の段があります。現在は何もありませんが、見晴らしはいいです。城があったときには、ここには太鼓櫓と物見台があったと言われています。太鼓は時刻を知らせたり、兵士を指揮するために使われてたのかもしれません。

赤門がある石踏の段

そうするうちに頂上下の石踏の段に着きます。この「石(を)踏(む)」という名前がどこから来ているのかわかりませんが、周りの岩でごつごつした地形が由来しているのかもしれません。ここも眺めがよいところですが、太鼓の段から見る景色とは方向が違うようです。この場所は山の上にしては広々としていて、麓から見えていた赤い色の門があります。この建物は城にあったものではありません。この門がもともとあった寺が廃寺になったときに、地元の人たちが今の場所に移したのだそうです。城があったときには、別の建物が建てられていたものと思われます。