特徴、見どころ

Introduction

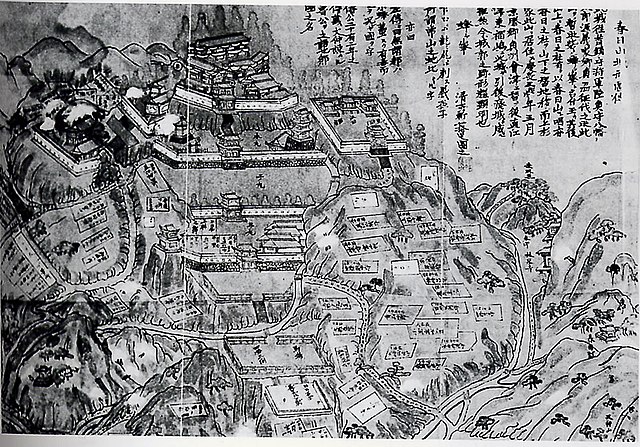

今回はスタート地点として、太宰府駅前に来ています。駅舎は天満宮の本殿に似ているそうですが、その本殿は現在改修中です。お参りをするのは仮殿になりますが、その仮殿がなかなかユニークです。これから、大野城土塁一周ツアーということで、大野城の二重土塁の内、内周の土塁を歩きます。そのほとんどがハイキングコースになっているからです。距離としては、6、7kmでしょうか。それに、ここからまず城跡にたどり着かなければなりません(2kmちょっとか、トータル往復では10km超になるでしょう)。あと、この辺が標高約60mで、四王寺山は410mなので、350mくらいの登りになります。支度もそれなりに、一日かけるつもりで行かれるのがいいと思います。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しています。よろしかったらご覧ください。

まず太宰府口城門跡へ

まず、四王寺林道などを通って、太宰府口城門跡に行きましょう。駅から少し歩くと、四王寺林道の入口です。林道といっても、ちゃんと舗装されています。昭和40年代にできた道で、車で山の上まで上がっていくことができます。カーブがたくさんあるのは、それだけ山の斜面が急ということなのでしょう。お城としては、自然の要害ということになります。

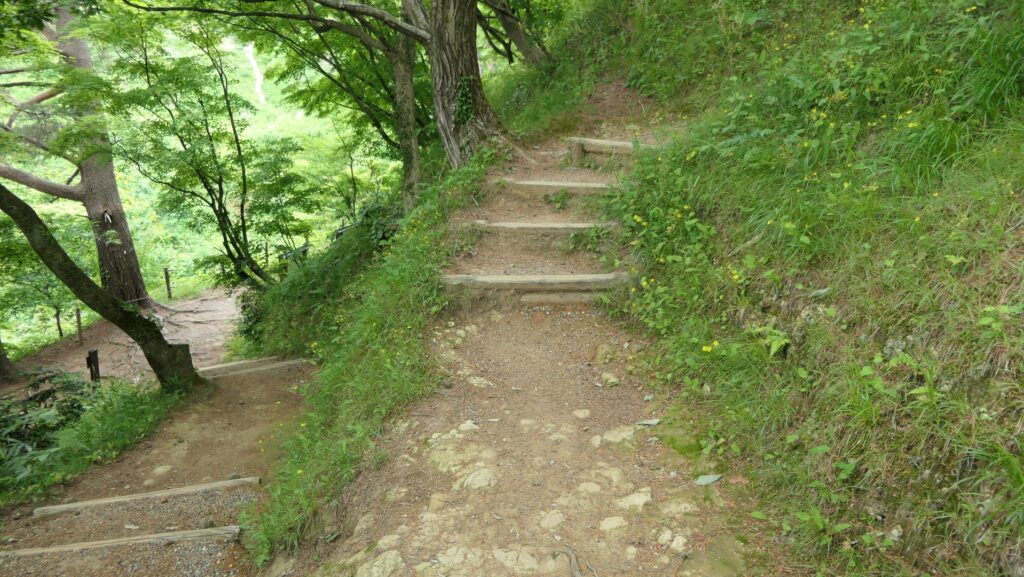

そのまま林道を進めばよいのですが、途中で山道に入ります。この道は、林道ができる前に「太宰府町道」として使われていて、山の上にあった四王寺村の子どもたちも、山麓の小学校までこの道を通学していたそうです。ここも歴史のある道なのです。それに、太宰府口城門跡までまっすぐ通じているので、雰囲気が出ます。もしかしたら、元は登城道だったかもしれません。

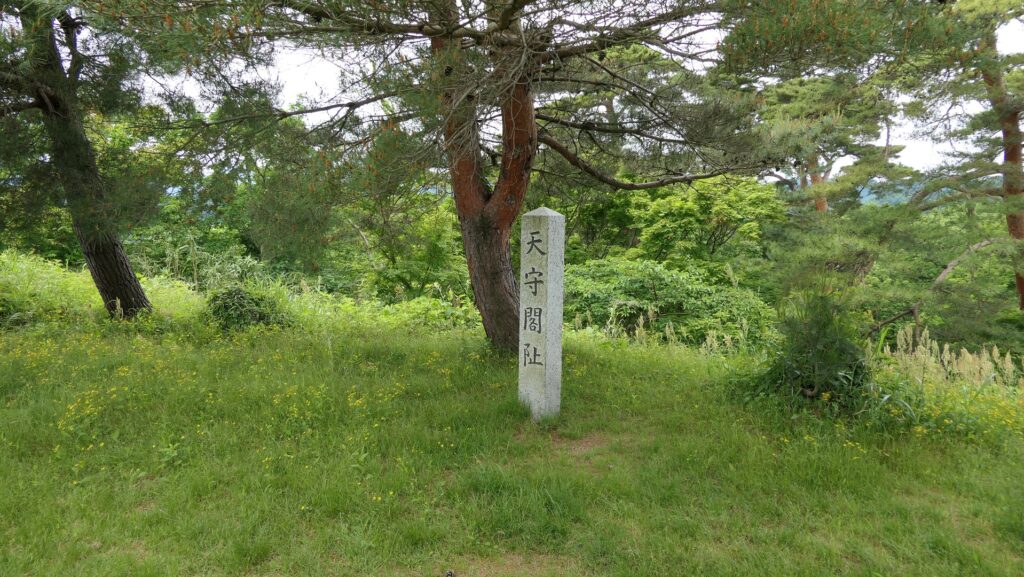

前方が開けてきたところが城門跡です。もちろん今は建物はありませんが、立派だっただろうと想像できます。太宰府口城門は、大野城の城門のなかでも最大規模のもので、

残っていた木材(648年以降伐採)から、最初の門は、日本書紀に記録された城の築造年(665年)に近い時期に建てられたと考えられます。そしてその後、2回建て直されました。ということは、最初から長い期間使われたわけです。脇には、石垣も残っています。門を囲む土塁に登ってみましょう。このルートも太宰府町道の一部だったようです。鳥居がありますが、昭和初期に、四王寺村の人たちが建てたそうです。門跡を上から眺めると、改めてその大きさがわかります。

土塁と石垣を渡り歩く

ここからは、どんどん土塁の上を歩いていきましょう。いきなり素晴らしい景色が広がります。スタート地点の太宰府駅もはるかに見えます。この近くには、尾花礎石群という倉庫跡もあります。炭化した米が多く見つかるので「焼米ヶ原」とも呼ばれています。焼米ということは、お米の倉庫があったことになります。この先にも景色が良い所があります。これもすばらしいです。

この調子で進んでいくと、石仏(四王寺山三十三石仏の一つ)と、なにかの山の頂上の表示が並んでいます。実は四王寺山は、いくつかの山の集合体で、ここはそのうちの一つ「大原山(おおばるやま)」の頂上なのです。四天王像のうち、持国天像にちなんだ場所でもあります(ここにあったかは不明)。普通の山の頂上と違って、土塁で囲まれるだけあって特徴があります。

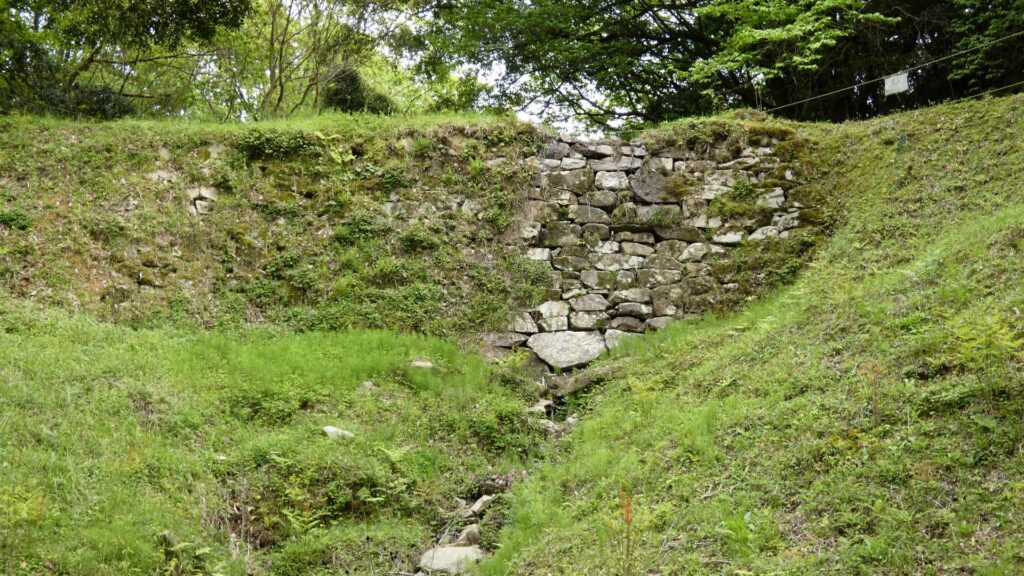

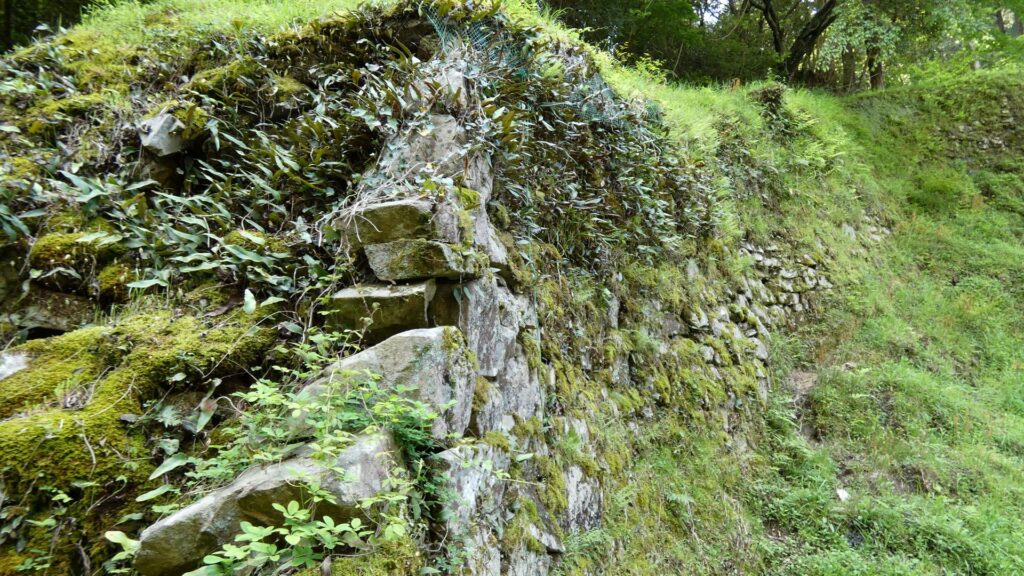

その後は、石仏はありますが、ひたすら道が続きます。迷子になっていないか心配です。そうするうちに案内があり、そちらに行けば石垣があるそうです。まず小石垣(こいしがき)があるはずです。ダムみたいなところを渡っている感じの場所があって、その下が小石垣です、下に降りてみましょう。案内によれば、かつてはもっと大きな石垣だったそうです。しかし小さくても、しっかり谷間の道を支えています。

次は、北石垣です。土塁というより、本当に山道です。山の地形を生かしているのでしょう。右側に「北石垣城門跡」の表示があります(立ち入りはできませんでした)。北石垣の案内がありました。その方向に少し下っていきます。ロープが張ってある向こうに見えるのが石垣だと思いますが、草に覆われてしまっています。山の中の史跡を維持するのも大変なのでしょう。

雄大!百間石垣!

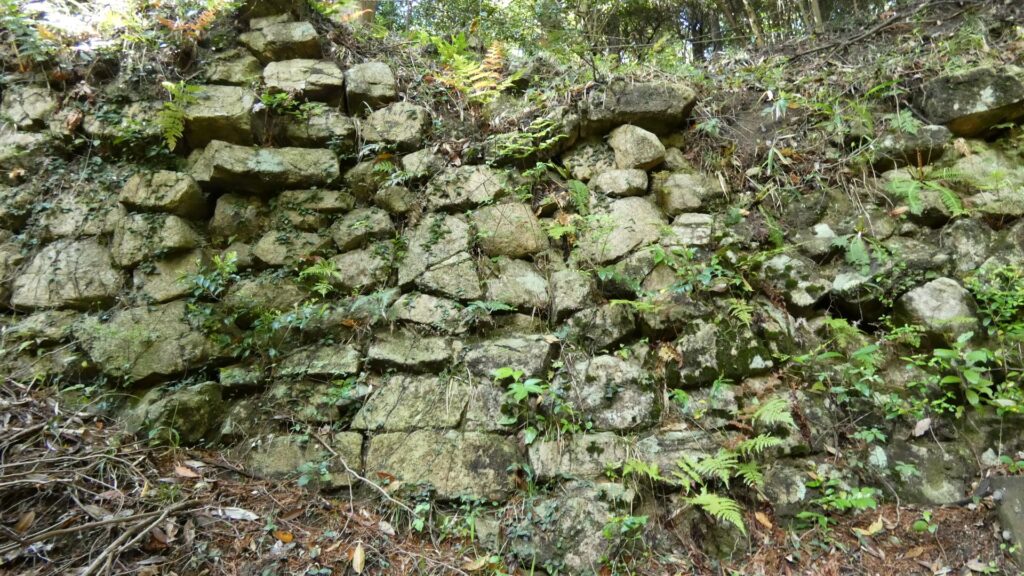

いよいよ、百間石垣です。聞くだけで、わくわくします。道は随分な下りになって、一旦土塁から降りている感じです。舗装道路に出て、渡ったところが百間石垣です。

百間石垣は、今も道路に沿っている四王子川が流れる谷をカバーするために築かれました。谷側の低いところから見学していきましょう。内部まで石を詰めた、総石垣の構造になっています。高さ最大8メートルの石垣が、長さ約180メートルにわたっているとされています。大きな岩も組み込まれている感じです。岩盤の上に築かれたそうで、石や岩の隙間から水が流れ、水門の役割も果たしていたと考えられます。

坂の上にある石垣へは、見学路があって、近くまで登っていくことができます。しかし、ものすごい急坂です。滑りやすいですので、気を付けましょう。上まで来てみると、こんなすごい石垣が、1300年以上前に作られて、ずっと残っているなんて、信じられないと感じます。もう山と一体化しています。

見学路から、ハイキングコースに戻りましょう。さっきの道路がはるか下に見えます。石垣と山の地形で、すごい城壁を築いていたのです。まさに、守護神の要でした。

果たして一周できるのか?

百間石垣で、まだ一周の半分くらいです。北の方は、結構アップダウンがあります。時間に余裕をもった計画が大事です。北側から西側にかけての見どころとしては、まずはクロガネ岩城門跡でしょう。9つ見つかった城門の一つです。この城門跡は、江戸時代から知られていました。

それから、屯水(とんすい)です。水門の一つで、元は石垣に囲まれていたと考えられています。

そして、毘沙門堂です。ここは、四王寺山の最高地点(大城山・411m)の近くで、毘沙門は、四天王のうち、多聞天の別名ですので、四王寺がこの辺にあったのではないかと言われています。

南の方に進んで、広目天礎石群を過ぎると、水城口城門跡に至ります。行先案内がたくさんありますが、「センター」の方に行きましょう。

まだすごい見どころが残っています。大石垣です。ただ、外周の土塁のところにあるので、内周の土塁を通るハイキングコースから下っていきます。大石垣は、百間石垣に次ぐ規模があり、高さは約6メートル、かつては長さが100メートル以上あったようです。こちらも谷をまたいで築かれ、自然配水する仕組みとなっています。2003年(平成15年)の集中豪雨による土砂災害で崩れてしまい、3年かけて積み直されたそうです。

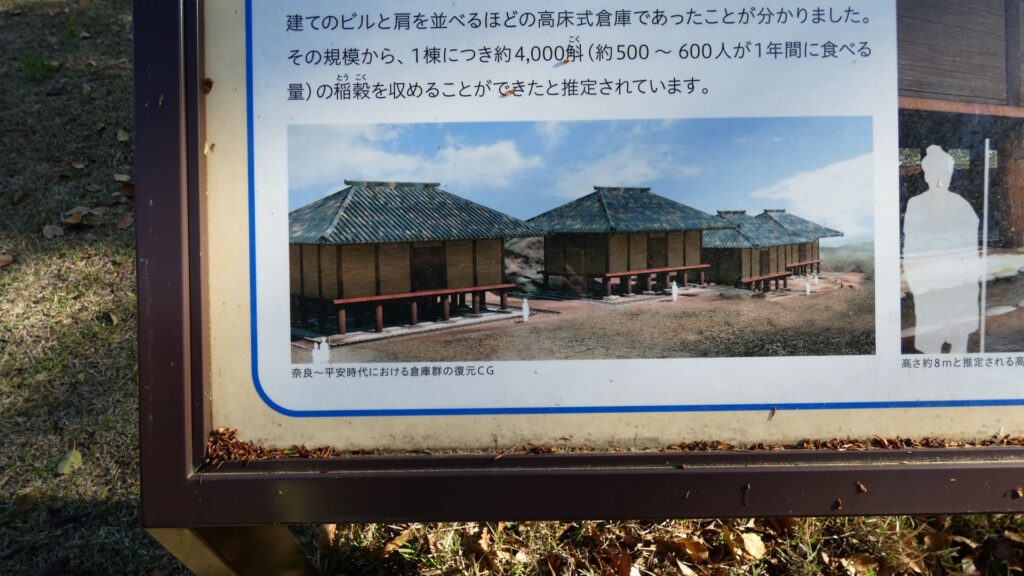

最後の見どころとして、増長天礎石群を選びました。築城から半世紀くらい経ってから、大きな倉庫が4棟建てられた場所です。柱が立っていた石が並んでいて、大きな建物だったと想像できます。

いよいよラストスパートです。最初の城門の近くの土塁に向かっていきます。これで大野城一周達成です!達成した後の景色はひとしおです!

関連史跡

帰りは、林道をずっと下って、岩屋城跡に立ち寄ってみました。戦国時代の城跡です。ここからの眺めもすばらしいです。南側の視界が開けています。大宰府政庁跡や水城跡が見えます。左側(南東)の方に目を転じると、基肄城跡がある山も見えます。

リンク、参考情報

・特別史跡 大野城跡、大野城市ウェブサイト

・大野城跡(国指定特別史跡)、宇美町観光情報

・「よみがえる古代山城/向井一雄著」吉川弘文館

・「大宰府四王院」九州国立博物館

・かつてあった道「四王寺山の太宰府町道」四王寺山勉強会

これで終わります。ありがとうございました。