立地と歴史

Introduction

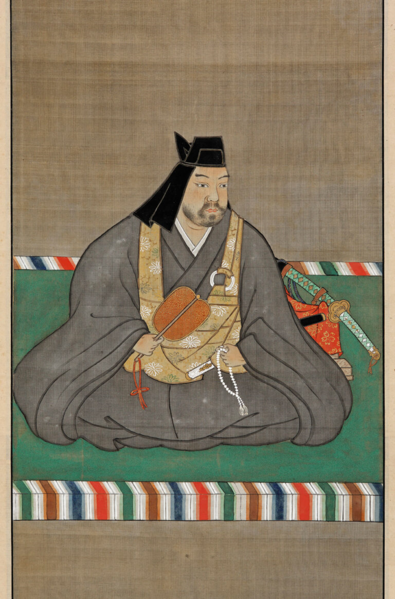

藤田信吉という武将をご存じでしょうか。それほど有名ではありませんが、戦国時代に関東の大名家を渡り歩き、江戸時代初期には西方藩の藩主になった人物です。例えば、真田昌幸が沼田城を手に入れた時、関ヶ原前の会津征伐が始まる時など、戦国のターニングポイントで登場します。そして、大坂の陣後に突然亡くなり、藩も改易になるなど、退場の有様も謎めいています。また、彼が藩主になったとき出会ったのが西方城です。もとは、現・栃木県栃木市に、宇都宮氏の一族・西方氏が築いた山城です。こちらもまだそれほど有名ではありませんが、技巧に富んだ造りをしています。信吉はその山麓に、二条城とも呼ばれる城館(陣屋)を築きました。今回は、隠れた猛将が出会った隠れた名城、として両方をご紹介します。

藤田信吉の登場

藤田氏はもともと武蔵国北部(埼玉県)の有力領主(国衆)でした。戦国時代の中頃(16世紀前半)になると、北条氏が台頭し、関東地方の制覇を目指します。藤田氏は、関東管領・上杉氏の配下でしたが、河越城の戦いでの敗戦(1546年)をきっかけに北条氏になびくようになります。そのやり方は、当時の当主・藤田泰邦が、北条氏康の子・氏邦を婿養子として受け入れることでした。北条氏としては、実質その国衆の領地を手に入れることになります。氏邦は、北条氏領国の重要拠点・鉢形城城主にもなりました。

しかし1560年(永禄3年)に上杉謙信の関東侵攻が起こると、北条氏による支配は一時揺らぎます。そのとき氏邦が当てにしたのが、藤田氏の一族・用土氏で、その当主は、藤田康邦の甥の重連(しげつら)でした。重連は北条本家(氏政)にも信用され、謙信亡き後、北条が沼田城を手に入れたときには、その城代の一人にもなりました。

ところが、1578年(天正3年)、重連が突然亡くなります。北関東統治を安定させた氏邦が、今度は用土氏の存在が邪魔になって、毒を盛ったと言われています。その重連の後釜に、北条本家が指名したのが弟の信吉(当時は新六郎)だったのです。つまり、北条氏内で食い違った思惑の中、重要なポジションを任されたのです(下記補足1)。

(補足1)此の沼田の城は重氏(氏邦)に降りしを、又重連に賜はること安からぬとて、頓て重連に毒すすめて殺しぬ。氏政、重ねて重連が弟弥六郎信吉して、兄が跡を継ぎて沼田の地を守らす。安房守重氏、いよいよ安からぬ事に思ひ、氏政、氏直父子に信吉が事さまざまに讒す。(「藩翰譜」)

ちょうどその時、沼田城を狙っていたのが、武田勝頼の家臣・真田昌幸でした。1580年(天正5年)、昌幸は調略の手を信吉に伸ばしました。信吉はそれまで北条方として真田と戦っていたのですが、一方で北条氏邦から命を狙われていたとも言われます。北条家臣出身の妻が亡くなり、人質に出していた藤田康邦の母も亡くなっていました。機会が訪れたと言えるのかもしれません。信吉は、昌幸に内応し、武田方の城・沼田城の城代になりました。そして藤田信吉と名乗り、北条氏に奪われた家名を、自ら復活させたのです。

大名家を渡り歩きついに独立大名に

信吉は武田方の武将として、北条からの攻撃をよく防ぎました(沼田平八郎によるものなど)。しかし今度は、武田氏の滅亡・本能寺の変による混乱に巻き込まれます。沼田城は一旦、織田方の滝川益重(滝川一益の城代)のものとなり、信吉は他の城に退きました。滝川氏が本能寺の変を聞き、兵を引き上げるとき、信吉は沼田城での独立を目論見ます。ところが、滝川は城を真田昌幸に返したため、信吉は行き場を失ってしまったのです。信吉は城を奪回しようとしますが果たせず、落ち延びました。その行先は、越後(現・新潟県)の上杉景勝でした。

信吉の武名はよく知られていましたので、景勝は喜んで信吉を迎えました。その頃上杉家は内乱(御館の乱)の直後で、人材不足に陥っていました。また、当時の信吉の妻が海野竜宝(武田信玄の子)の娘で、景勝の正室が竜宝の妹だったという縁故もありました。1582年(天正10年)の放生橋の戦い(対新発田重家)で、信吉は景勝の窮地を救うという活躍をし、重臣に抜擢されました(下記補足2)。信吉もその期待に応え、越後国内外の平定(新発田重家の反乱鎮圧など)に貢献しました。1590年(天正18年)豊臣秀吉による北条氏攻めが起こると、信吉は上杉部隊として出陣しました。そしてかつての主君、北条氏邦がこもる鉢形城攻撃に加わったのです。1ヶ月の籠城戦の後、氏邦は降伏しますが、信吉はかつてのいきさつにも関わらす、氏邦の助命嘆願をしたとも言われます(「埼玉人物事典」)。氏邦は、城攻めの大将だった前田利家のもと(金沢)で亡くなる(1597年)まで過ごしました。信吉は信吉なりに、信義を尽くしたのです。

(補足2)同(天正十年)十月廿七日、新発田の城の戦に、首八十六切つて参らす。景勝、大きに感じ、此の年十二月、長島の城を賜り、藤田が手の者二百五十騎、寄騎の侍五十人、都合三百騎の大将に成れてけり。(「藩翰譜」)

上杉はその後会津に転封となりましたが、その時代のハイライトは会津征伐でしょう。秀吉没後は、家康が最強の実力者となり、政権基盤を固めようとしました。例えば、前田利家が亡くなった後、その跡継ぎ・利長を勢力下に収めました。前田としても、後に「加賀百万石」が定まる大きな分岐点でした。1600年、慶長5年の正月、信吉は景勝の名代で上洛しました。信吉はこのとき、上方の状況を見て、上杉家存続のためには家康との融和が必要と考えたはずです。折しも、上杉は領国での新城などの建設、旧領国からの年貢持ち去り問題などがあり、謀反を疑われていたのです。信吉は、帰国すると景勝に対して、上洛して家康に申し開きをするよう説得しました。もしここで景勝が上洛していたら「会津120万石」と今でも言われていたかもしれません。しかし「直江状」で有名な直江兼続を筆頭に、家中は反家康に傾いていました。最近の研究では、景勝自身も家康に強硬な態度をとっていたと言われます。つまり信吉は、上杉家中の「家康に買収され内通している」として完全に孤立してしまったのです。この年の3月、信吉は出奔しました。その行先は、徳川でした(下記補足3)。

(補足3)かかる所に景勝、石田治部少輔三成等と言い合はせたる旨あって、東西に分かれて一時に軍起こさんとす。信吉、是を強ちに諫めしに、直江兼続が為に讒せられて誅せらるべしと聞こゆ。信吉、大きに恨みて、おのが家に二心あらざる由の起請文書きて残し置き、慶長五年三月十三日、会津を去りて都に登り、大徳寺に籠り居て入道し、源心とぞ号しける。(「藩翰譜」)

このとき信吉は、江戸で、家康の跡継ぎ・秀忠に、上杉を讒言し、会津征伐のきっかけを作ったという見解もありました。しかし形勢が固まっていたとするならば、状況を報告しただけなのかもしれません。家康は信吉に、会津への道案内をするよう依頼したとも言われますが、信吉は剃髪、「源心」と号して、京都・大徳寺に蟄居しました。関ヶ原後、家康は信吉を召し出し、下野国西方に1万5千石の領地を与えました。ついに、独立大名の地位を得ることになったのです。

西方城の築城と発展

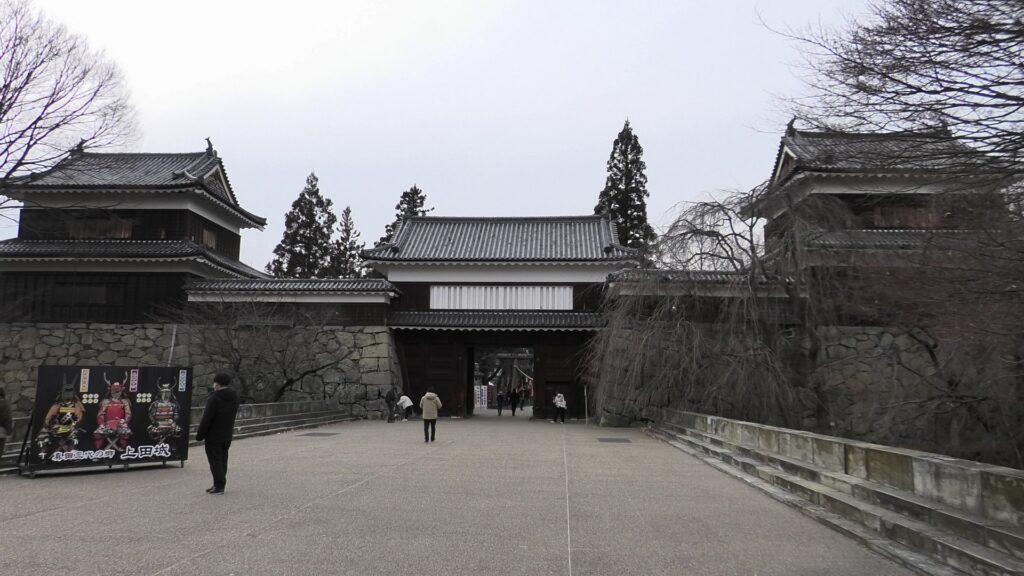

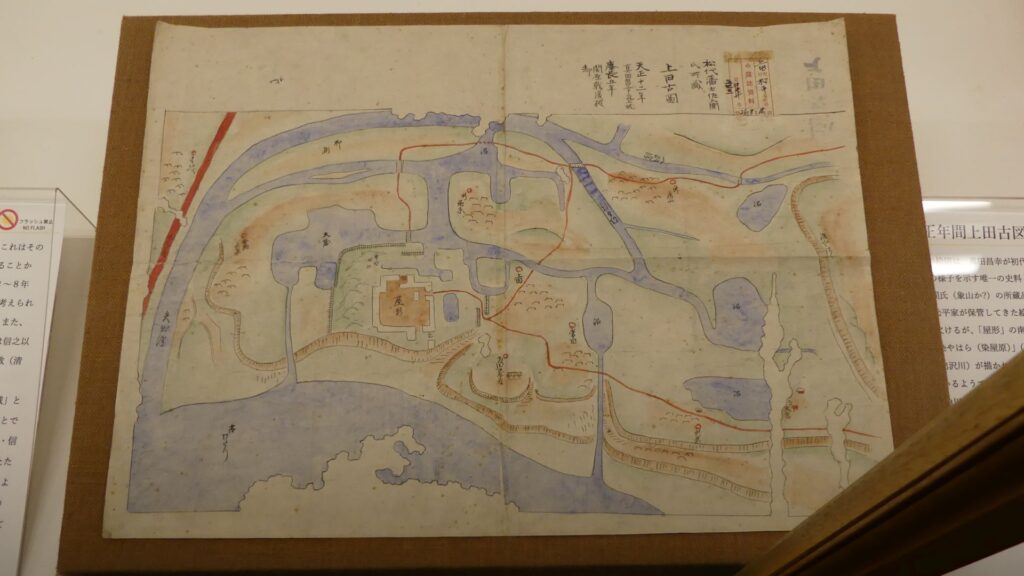

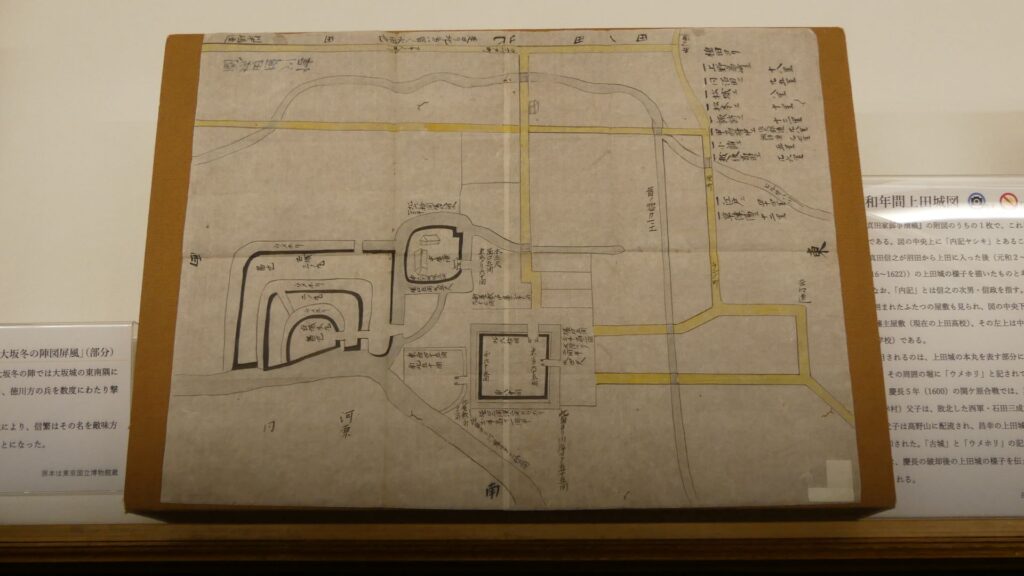

西方城は、伝承によれば、宇都宮氏の一族・西方景泰が、鎌倉時代後期に築いたとされます(江戸時代に編さんされた「西方記録」)。しかし最近の研究よると、同じ宇都宮氏の一族で、西方宗泰という人物が、室町時代に京都から下野にやってきた以降のこととのことです。確実な史料に西方城の名が初めて現れるのは、戦国時代(1573年、天正元年)になります。

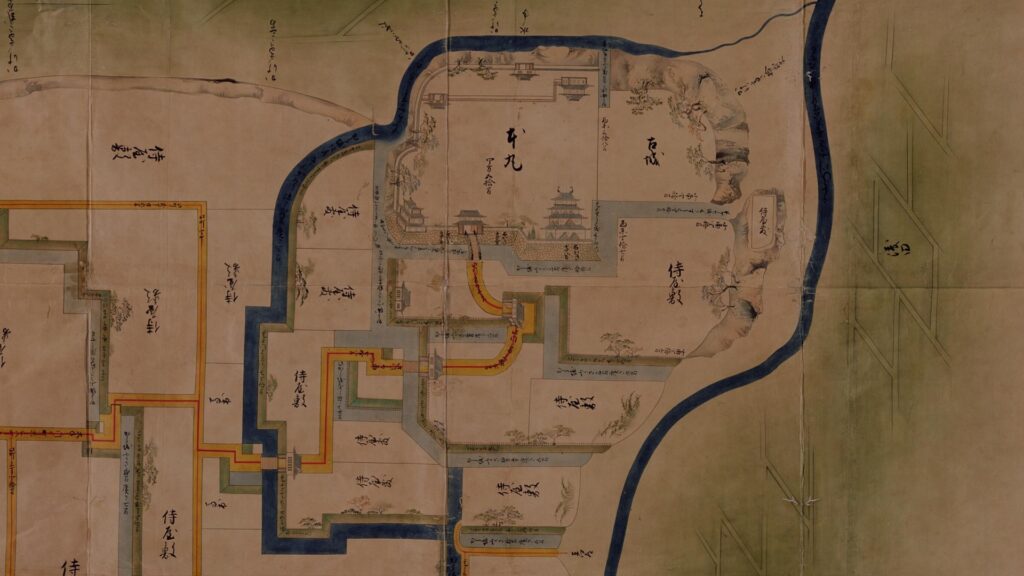

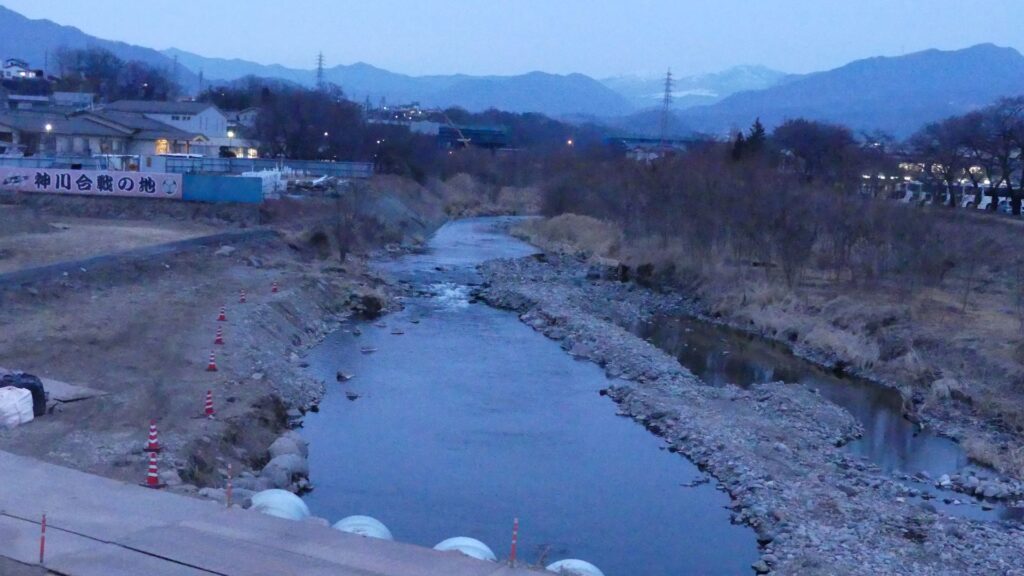

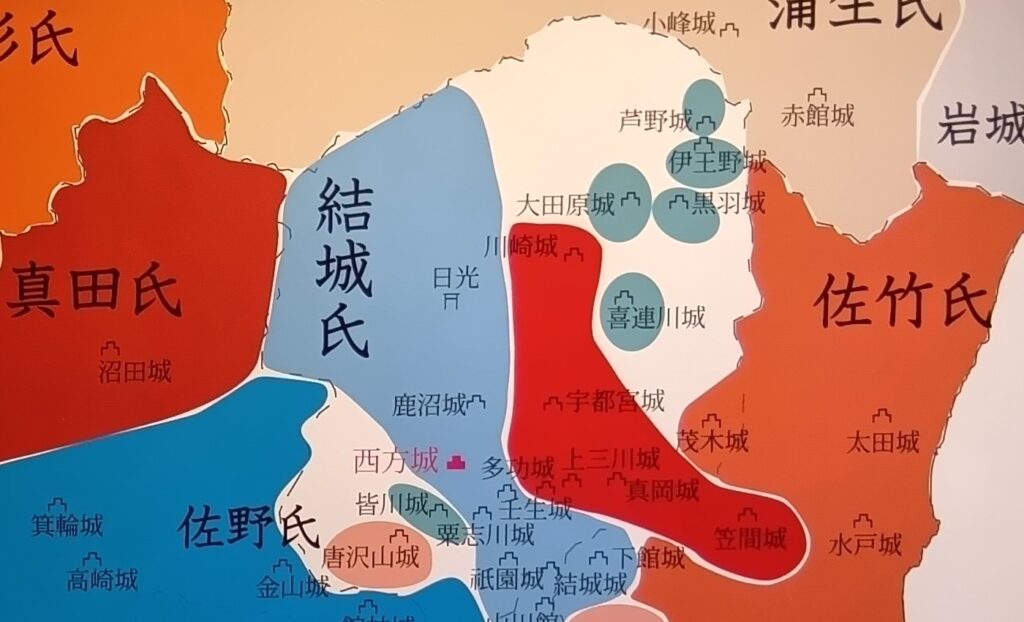

城の位置戦国時代の下野国は総じて、宇都宮城を本拠地とする宇都宮氏の勢力が強かったのですが、国内を統一していたわけではなく、那須氏・小山氏・結城氏・佐野氏らによっても分割されていました。西方城の周りにも、壬生氏・皆川氏がいて、敵にも味方にもなりうる存在だったので、西方城は、宇都宮氏グループの西側の飛び地のようになっていたのです。実際、皆川氏との抗争の場でもあったと言われます(戦国中盤または後半の時期)。やがて、戦国時代後半(16世紀後半)になると、北条氏が南から勢力を伸ばしてきました。佐野氏、小山氏、皆川氏、壬生氏は、北条の傘下となりました。宇都宮氏の当主・宇都宮国綱は、本拠を山城の多気城に移し、北条氏の侵攻に備えました。西方城も、このような状況下で、境目の城として防御態勢が強化されたと考えられます。

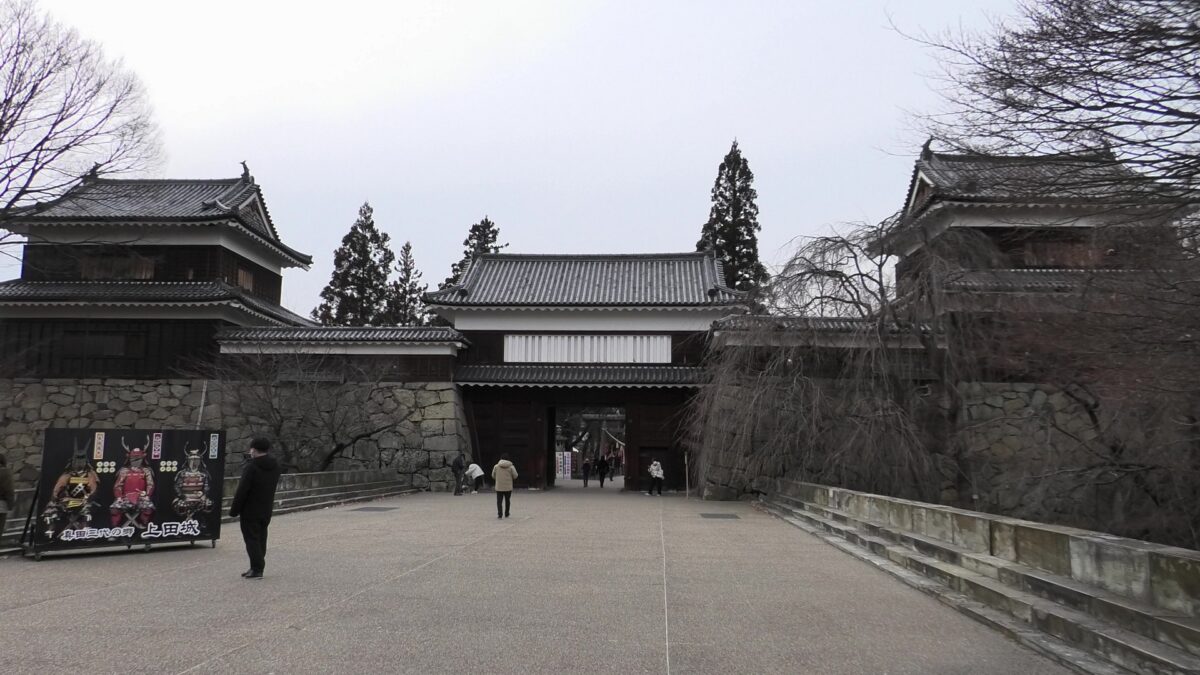

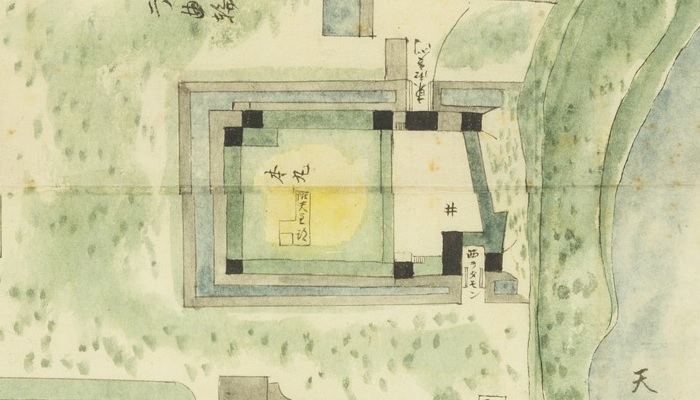

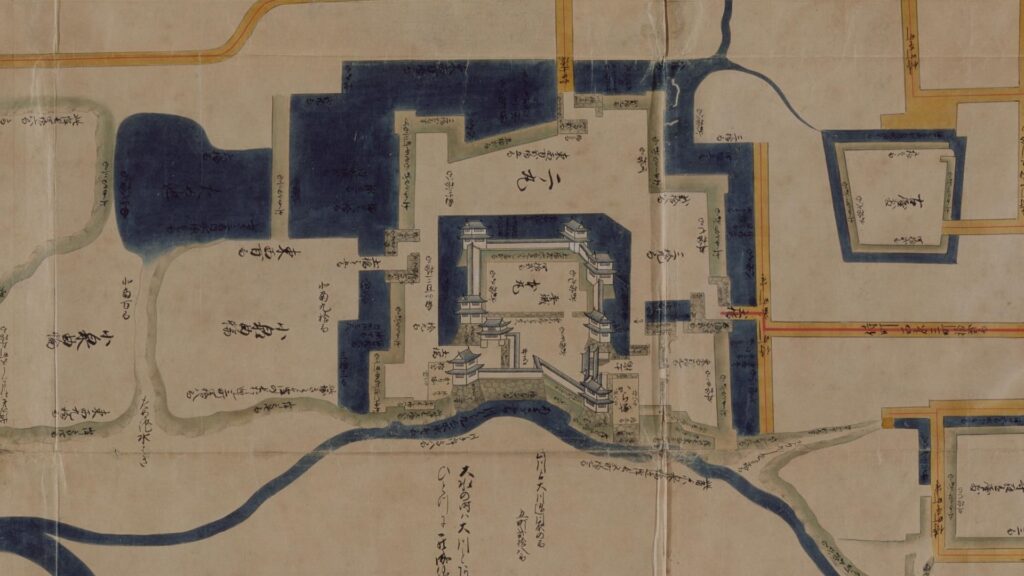

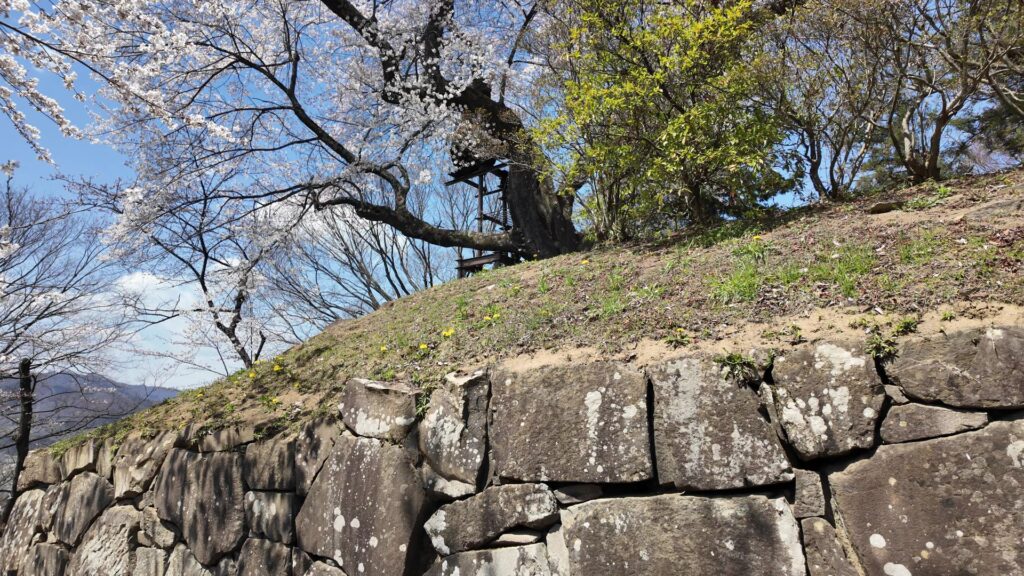

そのころの西方城は山城として築かれ、峰の上には曲輪群があり、それぞれが深い堀で区切られていました。敵の攻撃を防ぐため、土塁・堀・切岸を複雑に組み合わせ、敵の側面に攻撃(横矢)できるようにしました。城への入口は、枡形虎口を多く使っていて、厳重に守られていました。自然の地形を生かしながら、巧みに加工して、攻めにくいように築き上げたのです。

小田原合戦の後、関東地方には徳川家康が入り、下野国には、家康の子・結城秀康の領地(本拠は下総国、10万石)の一部が設定されました。西方城も、その中に含まれたのです。その時代の城の状況はわかっていません。一時廃城になったとも、その時期に山麓に城館が築かれたとも言われています。

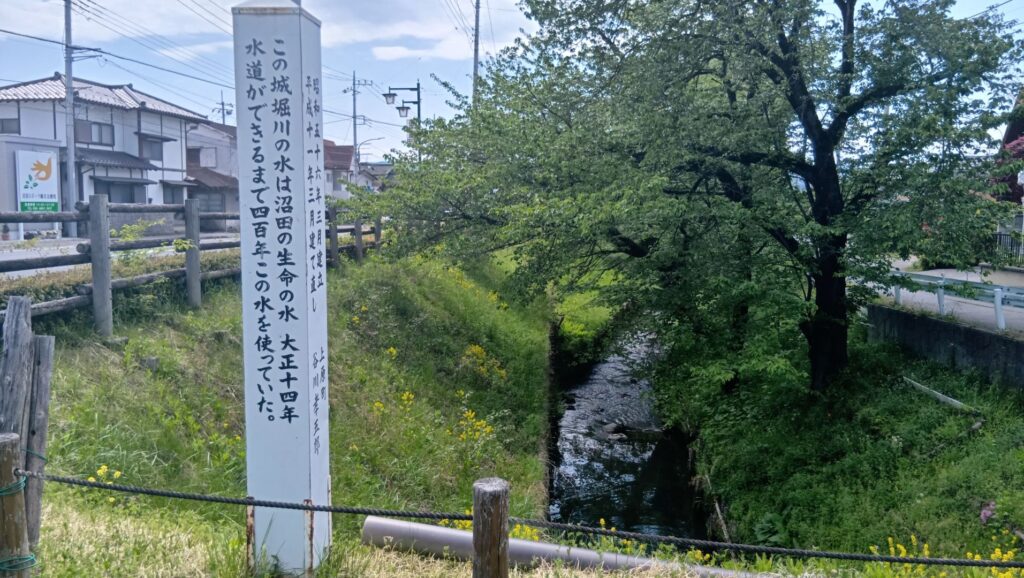

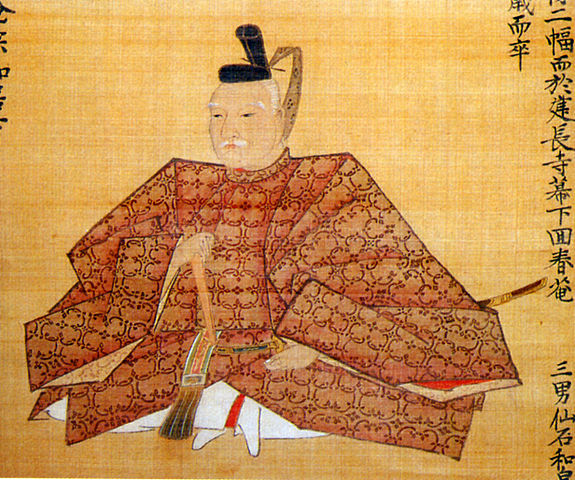

関ヶ原後、結城秀康は、越前北ノ庄68万石の大大名になり、その後釜の一人として藤田信吉が入ってきたのです。彼は、山麓に陣屋(藩庁)を置いたとされます。この部分は現在「二条城」とも呼ばれていて、京都の二条城を連想してしまいますが、新しい城という意味で「にいじょう(新城)」がなまったものと言われます。山城部分は、普段は使わなくも、何か事があったときには、山麓と連携して使ったとしてもおかしくありません。信吉は城下町も整備し、その名残として、そのときに由来を持つ神社や寺が残っています。

信吉と西方城の最期

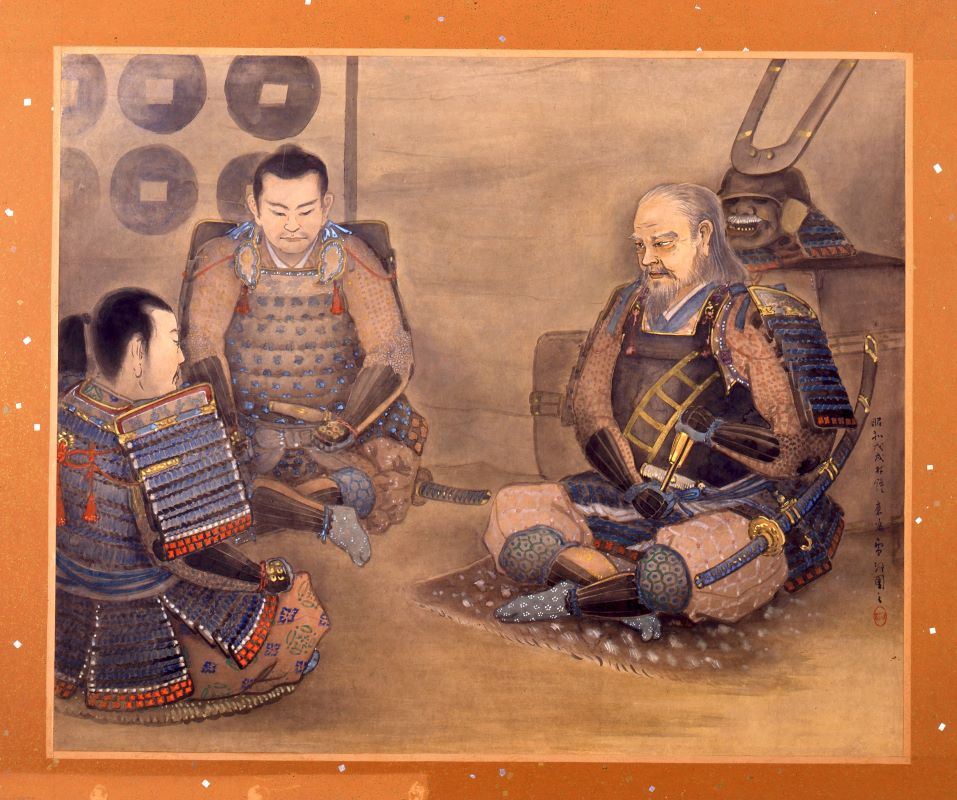

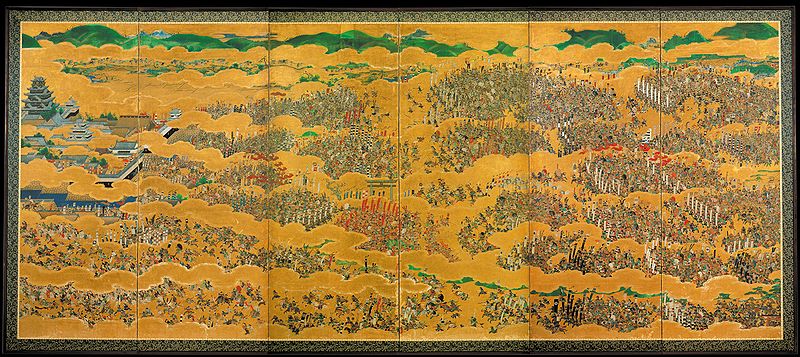

藤田信義と西方城の最期は、思いがけずやってきます。そのきっかけは、1615年の大坂夏の陣の時です。信吉は、榊原康勝の軍監として出陣しました。しかし、慶長20年5月6日の若江の合戦で失態を犯してしまうのです。この合戦で幕府軍は、大坂方の木村重成隊などと戦いました。その直前に、木村隊の一部が、小笠原秀政隊に近づいてきたときに、となりにいた榊原隊がともに戦おうとしましたが、信吉がそれを止めたのです。敵の後ろに伏兵が控えていると思ったからです。(下記補足4)しかし実際には伏兵はいなくて、両部隊は戦機を逸したのです(榊原隊は合戦後半に参戦)。小笠原秀政は、将軍・徳川秀忠から叱責を受けました(信吉が弁明)。翌日の天王寺口の戦いでは、両部隊と信吉は、遮二無二戦いました。大坂の陣終結となる日です。小笠原秀政は戦没、榊原康勝は無理な戦がたたって病没、信吉も重傷を負いました。幕府方にもこんな犠牲があったのです。特に榊原康勝の件は、徳川四天王・康政の跡取りだったので重大視され、戦後、信吉は徳川家康から直接尋問されました。信吉は自分の責任を認めつつ、経緯を説明しました。その場の処分はなかったものの、信吉自身の戦傷が重くなり、1616年(元和2年)療養の途上、信濃国奈良井の長泉寺で亡くなりました(59歳)。信吉には跡継ぎがいなかったので、大名としても改易になってしまったのです(下記補足5)。信吉は、長泉寺の住職に、代々「藤田」を名乗るよう遺言していますので、亡くなるまで家名にこだわっていたのではないでしょうか。

(補足4)其合戦場敵備の後に、誉田八幡の森続、森の茂深し。伏奸あるべき地なり。天下の大軍を引請け、御威風にも恐れず、城より出でゝ備を立て、蹈忍へて引入れざるは事は、武術あるべき儀なるに、敵の備唯一重なり、是は伏兵を秘し、東の大軍追来る時、其乱立ちたる中へ、伏を起し討入るべしと考え申候。其時、館林の備を進め、横合に敵を討ち、勝利を得べしと存じ、此理を遠江守へ申談じ控へさせ候所、案に相違仕り、敵伏兵も無く、総崩れ仕り候。(「管窺武鑑」で信吉が徳川家康の尋問に答える場面)

(補足5)元和二年七月十四日、五十九歳にて卒し、男子なければ家たえたり(「藩翰譜」)

ところで、藤田氏の改易には異説があります。信吉の夏の陣での失態が直接の原因であるというもの(下記補足6)と、信吉の失言説もあります(下記補足7)。確かに失態により改易の方が理解されやすいとも思えます。現時点では、失態説の方が一般的のようです。

(補足6)大阪ノ役、指揮ヲ失フヲ以テ封除セラル(「徳川除封録」)

(補足7)大坂より御帰陣之日、能登守信吉言上奉り、「実に易く落城致し候」と祝い申し上げ、御機嫌に背き、面目を無くして高野山へ遁世(「西方記録」)

また、信吉の亡くなり方にも異説があって、自ら命を絶ったとするもの(補足8)、殺害説まであります(下記補足9)。失態→改易→自害というのが、聞き手にはドラマティックに思えてしまうのでしょう。早くに改易されて、家としても残らなかったで、いろんな話が作られたのでしょう。藤田信吉、謎と波乱に満ちた武将の人生でした。

(補足8)六日の戦に小笠原、榊原手に逢わざる事後に御せんさくに付き、小笠原事藤田差図のより申上げて藤田ついに信州へ流罪、これを憤って自殺す(「新編武家事紀」)

(補足9)三太郎(北条氏邦旧臣の諏訪部定吉)。越前中納言秀康卿に仕え、のち伏見に於て藤田能登守某を殺害して自殺す(「寛政重修諸家譜」)

西方藩廃藩に伴い、西方城も廃城になりました。そして。長い眠りにつくとことになったのです。城下町のあった辺りは、日光例幣使街道の宿場の一つ(金崎宿)になりました。西方藩廃藩に伴い、西方城も廃城になりました。そして。長い眠りにつくとことになったのです。城下町のあった辺りは、日光例幣使街道の宿場の一つ(金崎宿)になりました。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しました。よろしかったらご覧ください。