立地と歴史

話題の多い街

栃木県宇都宮市は人口50万人以上を要する北関東最大の都市であり、「餃子の街」としても知られ、最近では国内では75年ぶりの路面電車(LRT)開業で話題となりました。宇都宮の起源は、ここに古代から鎮座する宇都宮二荒山(うつのみやふたあらやま)神社の門前町であるとされています。宇都宮城の始まりはこの神社より下りますが、神社と深い関係がありました。

宇都宮市の範囲と城の位置

宇都宮氏の時代

言い伝えによると、藤原宗円(ふじわらそうえん)という僧が前九年の役のとき(1063年)源頼義に随行し、敵を調伏した功績により、宇都宮二荒山神社の別当に任じられ、宇都宮氏の始祖として神社の南に館を構えたのがその始まりとされています。この言い伝えに確証はないのですが、宇都宮氏の当主は武家の当主でありながら、代々別当を兼ねていたので、ありえない話でもないと思われます。当初の城は、現在も市内を流れる田川沿いにあり(奥州街道も川沿いを通っていました)、そこから神社に通勤していたという説があります。一方、当初から現在の宇都宮城本丸付近にあったという説もあります。その辺りでは高台にあたり、館を築くのにふさわしい場所だからです。宇都宮氏の時代は約500年にも渡るので、川沿いから高台に徐々に移ってきたということも考えられます。

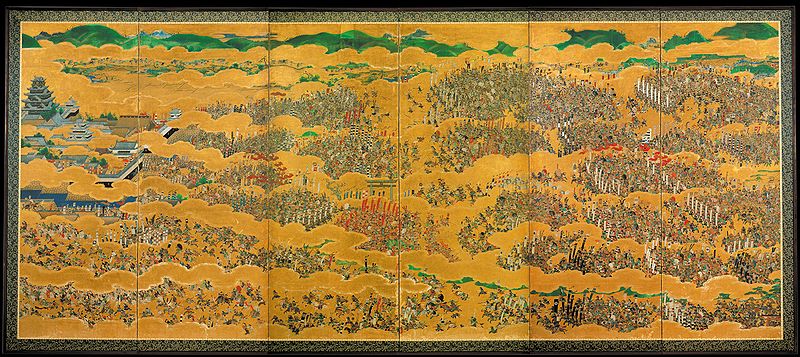

12〜16世紀の約500年間、宇都宮氏は宇都宮がある下野国で君臨しました。その支族は、他国(豊前、伊予など)にも領地を得て全国的に繁栄しました。常陸国(現在の茨城県)にあった笠間城を治めた笠間氏も宇都宮氏の一族です。また、地元の下野国では、飛山城を本拠とした芳賀氏などの重臣によって支えられていました。16世紀後半の戦国時代に最後の当主となる宇都宮国綱は、関東地方制覇を狙う北条氏の攻勢を防ぐため、本拠地を山城の多気城に移しました。しかし、1590年の天下人・豊臣秀吉の関東侵攻により北条氏が滅ぼされ、事なきを得ます。秀吉は、包囲していた北条氏の本拠地・小田原城から宇都宮城に移動し、そこで関東及び東北地方の戦後処置を行いました(宇都宮仕置)。

国綱は小田原攻めに参陣していたため領地を安堵され、その後は秀吉の国内統一事業、朝鮮侵攻に動員されます。ところが1597年、秀吉により突然改易となってしまいます(宇都宮崩れ)。その要因としては、秀吉との間の取次であった浅野長政からの養子の話を断ったからとか、長政が検地を行ったところ申告値と全く異なっていたからとか言われています。いずれにしろ、国綱本人には全く突然の話であって、結局は政権中枢(秀吉〜長政ライン)に翻弄された結果でした。

宇都宮城釣天井事件

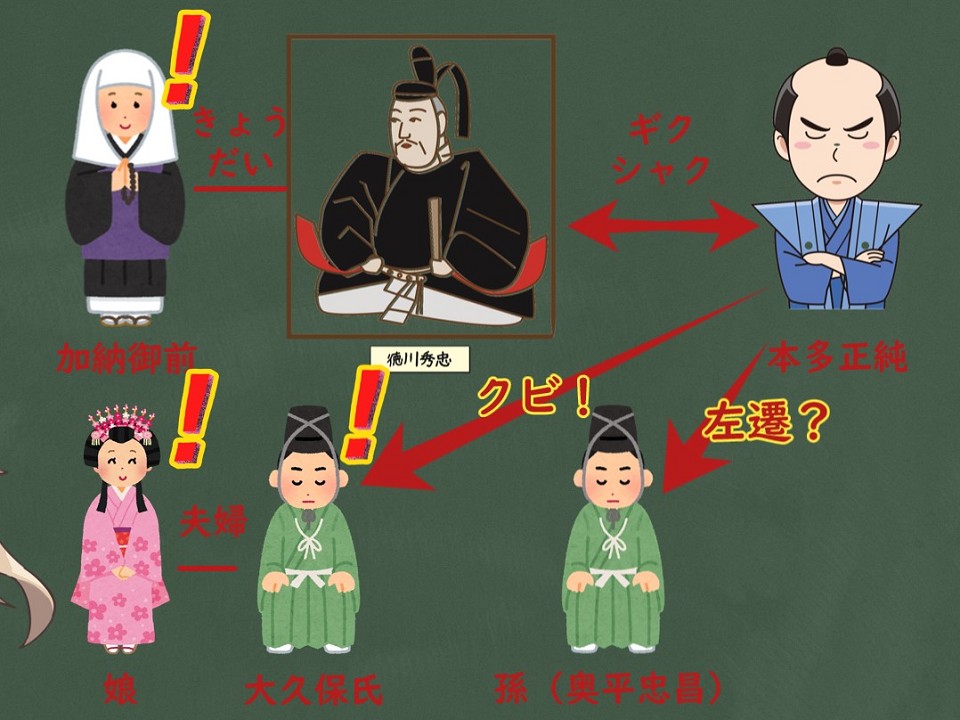

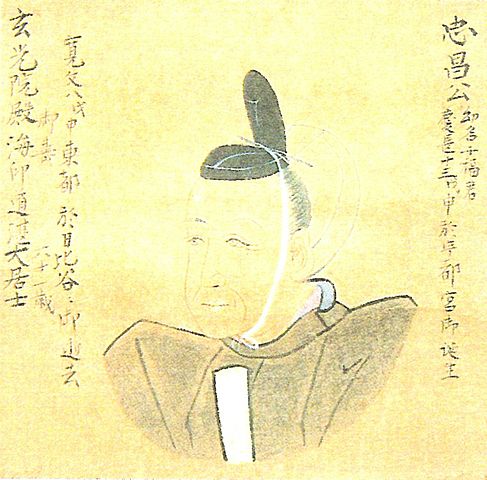

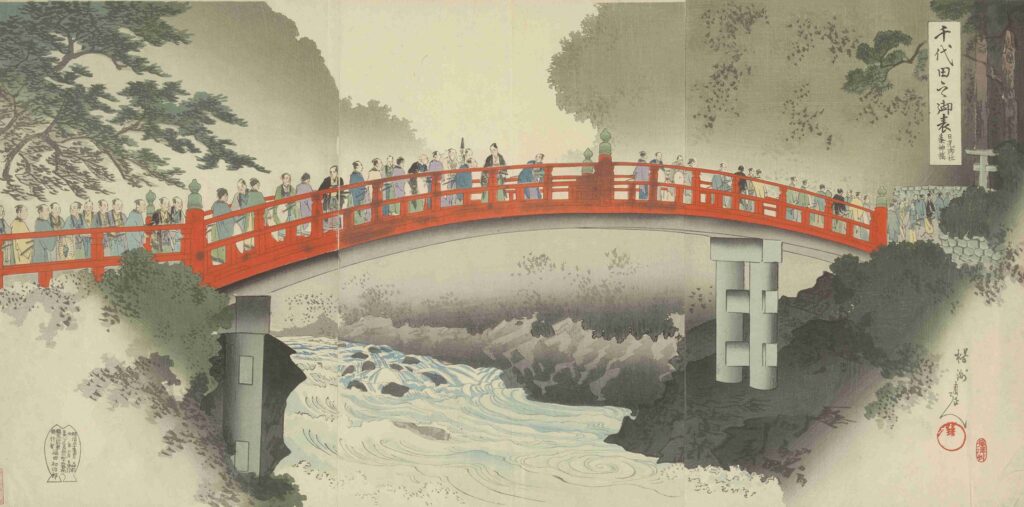

徳川幕府が政権を握った江戸時代には、宇都宮は幕府にとって最重要地点の一つとなりました。東北地方に通ずる奥州街道上の拠点だけでなく、幕府の始祖・徳川家康を祀った日光東照宮へ向かう日光街道への分岐点にもなったからです。1601年以来、幕府は家康の娘・加納御前の子、奥平家昌を宇都宮城主(宇都宮藩主)としていました。家昌が亡くなると1619年に、その子・忠昌は幼少という理由で古河藩に転封となり、本多正純が代わりとなりました。これは時の将軍・徳川秀忠の決断でしたが、秀忠の姉である加納御前は大いに不満でした。本多正純は、父・正信とともに家康を支えた優秀な官僚でしたが、正純自身に戦手柄はなく、家康が亡くなったことで世代も変わり、幕府関係者から疎まれていました。また直接的には、加納御前の娘が嫁いでいた大久保氏が改易となった事件に正純が関わっていたことで、加納御前から恨まれていました。もしかすると加納御前は、自分の孫(忠昌)が正純の差し金で宇都宮から追い出されたと思っていたかもしれません。

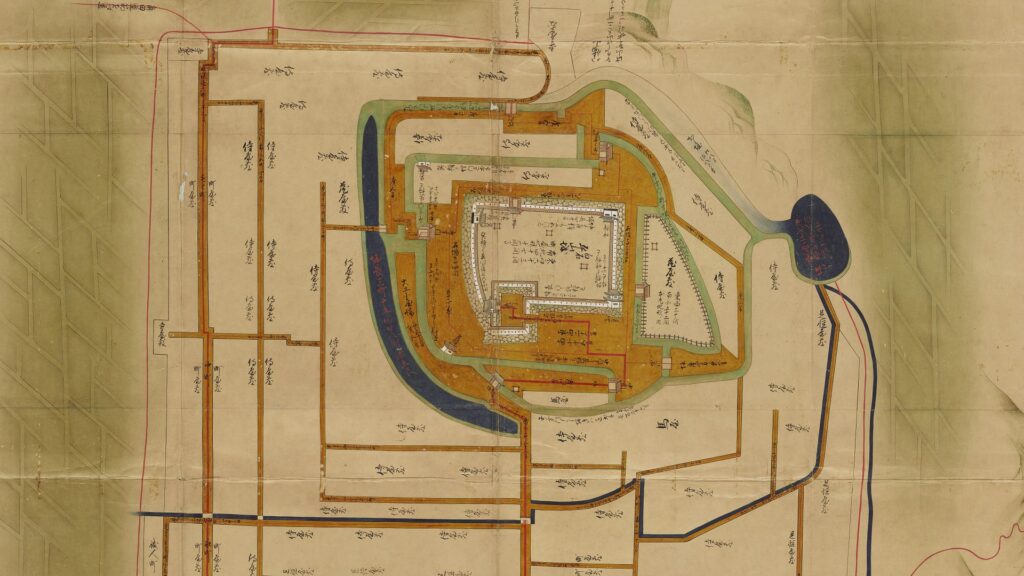

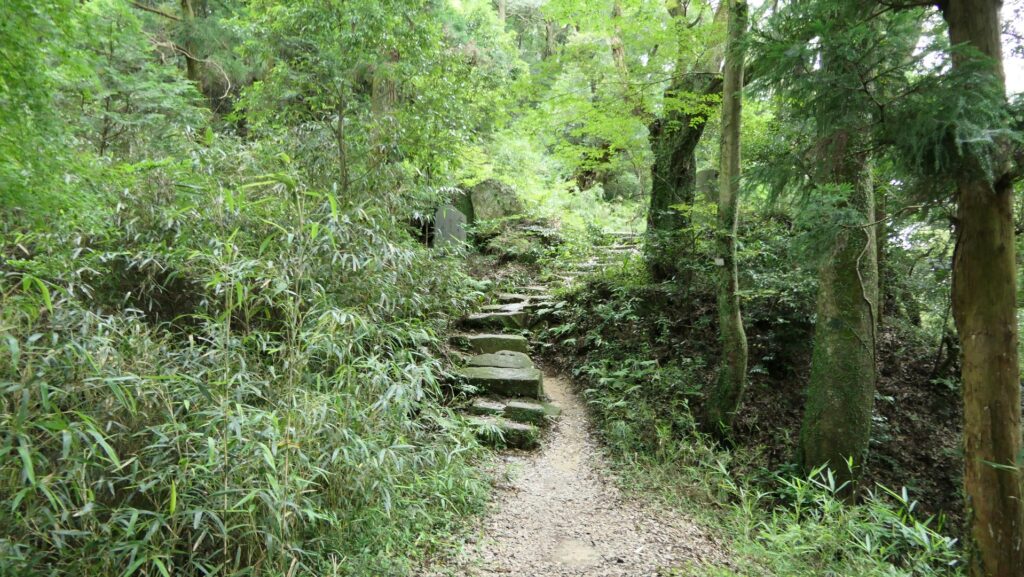

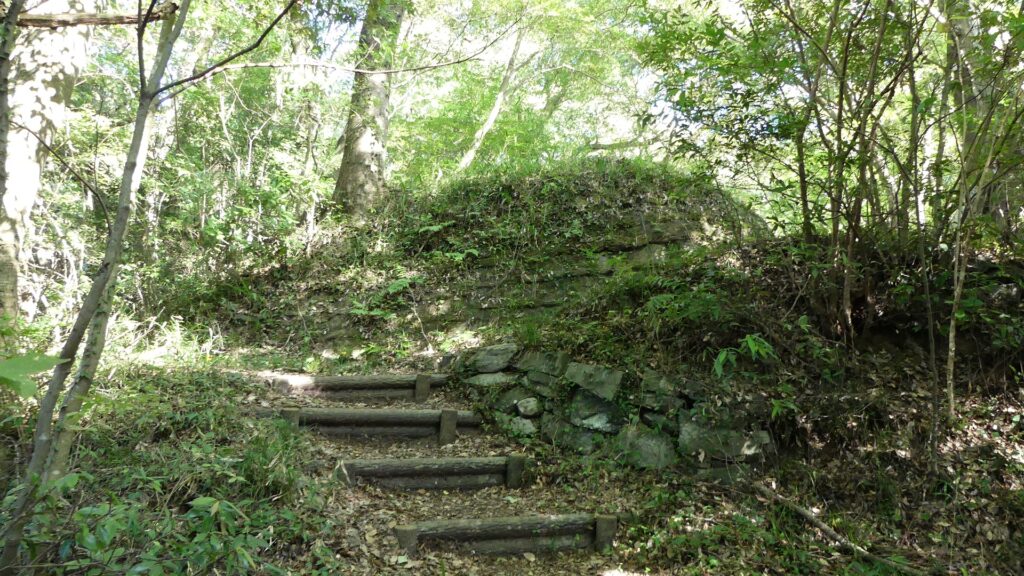

それでも正純はその能力を生かし、1622年に予定されていた秀忠の日光社参に備えて、宇都宮城と街を大改修しました。まず城や町を拡張し、多くの曲輪と水堀を整備しました。東北地方と日光がある北側に大手門が作られ、その前には徳川一門らしい丸馬出しが築き防御を固めました。本丸は、他の有名な城と違って土造りで、天守もありませんでしたが、土塁の上には5つの櫓が聳えていました。その中に将軍の専用宿所(御成御殿)を造営したのもこの時と言われています。奥州街道は、城の防衛と街の拡張のため、城の更に西と北を迂回するように再設定されました。正純は、宇都宮を短期間で、将軍の逗留にふさわしい場所にすることに成功したのです。

その1622年、秀忠の日光社参のとき(秀忠にとって3回目)、有名な宇都宮釣天井事件が起こります。秀忠は4月12日江戸を立ち、岩槻、古河、宇都宮、今市に宿泊し、16日に日光に到着しました。ところが帰路も宇都宮に宿泊する予定でしたが、19日に近くの壬生城に一泊しただけで急いで江戸に戻りました。これは、加納御前が秀忠に城に不審な点があると注進したためと言われています。同時に幕府の使者が宇都宮城を訪れ検分しましたが、不審な点は見つかりませんでした。その4ヶ月後、正純が改易となった最上氏の山形城に受取りの使者として出向いたとき、正純自身の改易を告げられました。その理由は、以前の福島氏改易時に正純が秀忠に的外れな意見をしたとか、宇都宮拝領時に不満を言った程度のことでした。要するに秀忠とその側近、及び加納御前が正純を排除するための仕掛けだったわけです。その当時、正純が秀忠の甥、松平忠直と結託して謀反を起こすという噂もあり、これらが後に、正純が秀忠を殺害するために、宿所湯殿に釣天井を仕掛けたという説話となりました。

その後宇都宮城(藩)には、加納御前の望み通り、奥平忠昌が復帰しました。彼の2回目の治世46年の間に、将軍による全社参19回のうち実に13回(うち10回は3代将軍・家光)が行われました。将軍の権威を示すため、その行列は十数万人に及びましたが、幕府・関係大名・領民の負担も大変なもので、1663年の4代将軍・家綱(通算16回目)以降は財政不足でしばらく途絶えました。その間、本丸の御成御殿は取り壊されてしまいました。1728年、8代将軍・吉宗が65年ぶりに社参を行ったときには、宿所は藩主が住む二の丸御殿を使ったそうです。

宇都宮城の戦い

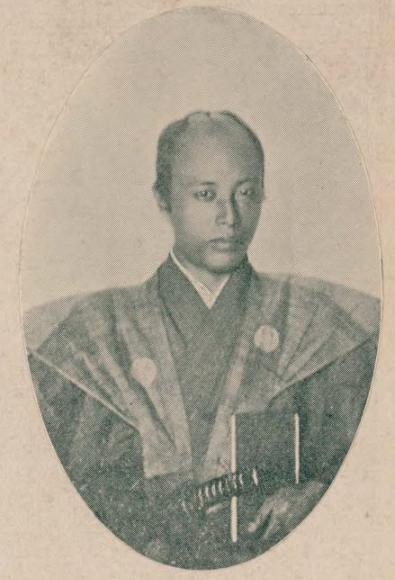

城にとっての大事件が江戸時代末期にも起こりました。そのとき各藩は「尊皇」⇔「佐幕」、「攘夷」⇔「開国」という価値観の中で揺れ動いていましたが、宇都宮藩では尊皇攘夷思想に影響を受けた重臣の県勇記(あがたゆうき)が藩政を引っ張っていました。彼の主君は親藩の戸田氏であったため、幕府に従っていましたが、幕府に反抗した天狗党に頼られるなど、その舵取りには苦労しました。そして明治維新となり幕府が瓦解すると、県はいち早く新政府と連絡を取り、支持を表明しました。そのこと自体は良かったのですが、それが思いもしない困難につながります。旧幕府から脱走した2千名超の新鋭装備の軍隊が、大鳥圭介・土方歳三らに率いられ、日光経由で幕府を支持していた東北諸藩と連絡しようとしていたのです。彼らの主要ターゲットの一つが、新政府の拠点・宇都宮城でした。

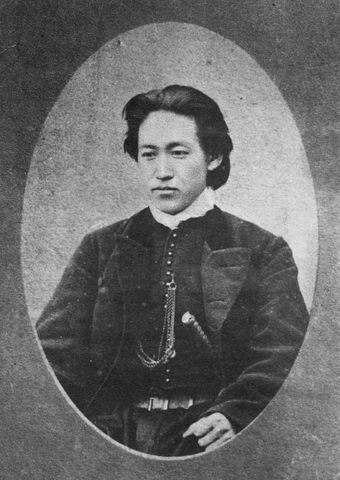

旧幕府軍は作戦を立て、城の東側の田川から攻撃をすることにしました。この川は外堀として城の防御に組み込まれていましたが、この川を越えてしまえば本丸までは近く、城の弱点となっていたのです。4月19日、旧幕府軍は城下町に放火し、川にかか橋を渡って城に攻め寄せました。特に梁瀬橋を渡った下河原門周辺で激戦が起こりました。城は、県有記率いる宇都宮藩士と彦根藩・烏山藩などからの援兵によって守られていました。しかし藩兵はこのとき頻発していた農民による打ち壊しへの対応で疲弊していて、他藩の兵士も少なく、劣勢に立たされました。守備側は、一旦城から撤退し、後日取り戻すことを決断します。城の建物に自ら火をかけ、主君(戸田忠恕、とだただゆき)を逃がした後、主君の親族である館林藩を頼って落ち延びました。その日の夜は、火が燃えさかる中、城はほぼ無人の状態になったのです。

翌日、土方と大鳥が宇都宮城に入城しました。廃墟となった城内で見たのは、物をあさっている町民と、恐らく打ち壊しの罪で囚われていた農民でした。彼らを退去させ、規律を破った兵を処分した後、旧幕府軍は戦利品を手に宴会をするのですが、大鳥や土方にとって数少ない勝利の瞬間でした。23日には増援を得た新政府軍が城の西側から反撃を開始、松が嶺門で激戦が展開されました。土方はこの戦いで負傷してしまいます。新政府軍は大砲による攻撃に加え、城の南側からも攻めることで、城から旧幕府軍を追い出しました。藩主・県有記を含む宇都宮藩士はこのとき館林にいて、残念ながら奪還作戦には参加できませんでした。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しました。よろしかったらご覧ください。