立地と歴史

利根川によって生まれた「厩橋城」

前橋市といえば群馬県の県庁所在地で人口約33万人の都市です。しかし、となりの高崎市の人口は約37万人でこちらの方が多く、且つ新幹線駅など交通の要衝となっています。なぜこれら2つの都市がこのような形で並び立っているのか、他県の人からすれば、不思議かもしれません。細かい経緯はともかく、前橋の今の地位は、前橋城とそれにまつわる自然と人々の活動がなければ、なかったものと思われます。

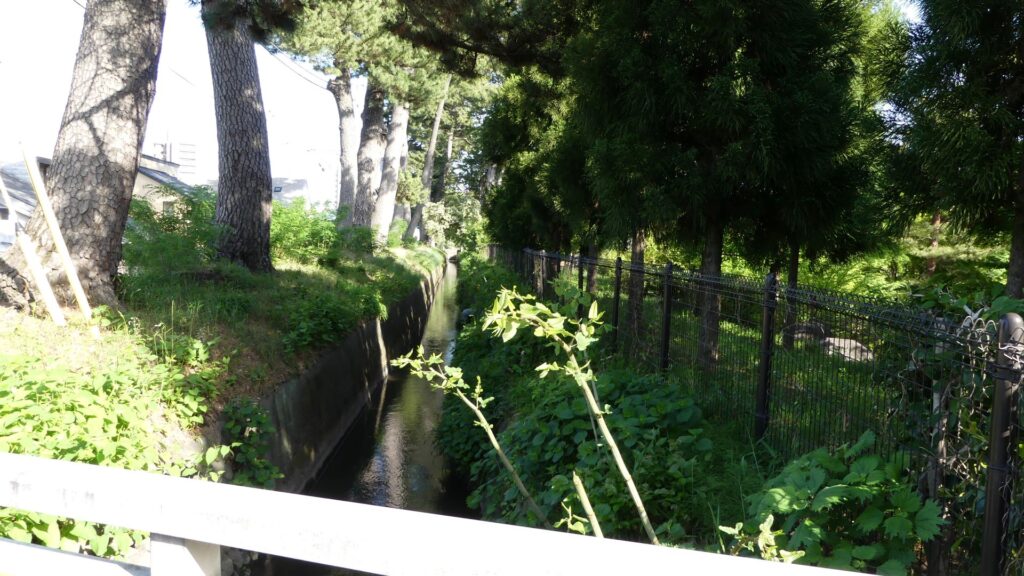

前橋市の範囲と城の位置前橋城そのものの話をする前に、その立地を説明する必要があります。前橋城は、旧利根川の流路に残された崖(東側)と、現在の利根川の流路が作った崖(西側)に挟まれた台地上に築かれたからです。中世の途中まで利根川は、前橋市街地の東側、現在の広瀬川の辺りを流れていたと言われています。そのルートは一定ではありませんでしたが、前橋台地の北から東側の崖を形成しました。その崖は、後の前橋城の境界線として活用され、現在は馬場川などの用水路のルートとして残っています。その旧利根川が1427年(応永34年)、400年に一度とされる大洪水によって、西側を流れるルートに変わりました。当初は細く浅いものでしたが、その後度重なる洪水により拡大していきました。その結果、台地の西側にも崖ができ、自然の要害として、城を築くには格好の場所となったのです。

前橋城を最初に築いたのは、全語句時代の1500年前後に、箕輪城を本拠としていた長野氏の支族であるとされています。その際、現在も城の周辺を流れている風呂川を、用水路として開削したと言われています。城があった台地は、周りの自然の川より標高が高く(十数m程度)、そこからの取水が難しかったからです。この城は、当初は厩橋(まやばし)城と呼ばれていました。これまで、この名前は、奈良時代にこの地域にあった東山道の駅家「群馬駅」に由来すると言われてきました。「厩(うまや、駅家の意味)」にあった「橋」という組み合わせです。しかし「厩橋」という地名は戦国時代より前の記録にはなく、読み方も「まやばし」または「まえばし」でした。そこから考えられる別の説としては「むまやはし(崖地の谷の端の意味」」「前方にある端(はし)」というのがあります。これであれば、前橋城の立地と一致することになります。

上杉謙信によりメジャー化

1560年(永禄3年)、城にとって画期的な出来事が起こりました。越後国(現在の新潟県)の戦国武将、上杉謙信が本格的な関東地方への侵攻(「越山」)を開始したのです。謙信はそのとき、自身の関東地方の根拠地として、厩橋(前橋)城を選んだのです。彼は都合17回の越山を行いましたが、毎回もこの城に滞在し、ときにはそこで年を越したりました。なぜこの城を選んだのか不明ですが、関東経営を行うための地理的な条件もあったのでしょうが、やはり地形的に要害堅固だったことがあったと思われます。謙信は、厩橋城を重臣の北条(きたじょう)高広に任せますが、高広は北条(ほうじょう)氏に転じ、城も北条氏の勢力下に入ってしまいます。その後、徳川家康が関東地方を領有し、天下を取ると、家康はこの城を重臣の酒井氏に任せました。酒井氏の時代に、城の名前は「厩橋」から「前橋」に定められました。

家康が、前橋城のことを「関東の華」と呼んだという有名なエピソードがあります。しかし、少なくとも江戸時代の資料には「関東の華」という表現は見られないそうです。その代わりに、1740年代に酒井家が前橋から姫路に移ろうと画策したとき(1749年に実現)、それに反対した家臣の言い分として家康の言葉が記録されています。前橋城は「二つと無き城」であるというものです。もう少し長めに引用すると、家康は「前橋城は、江戸城と同じ曲輪の配置で築いた城なので2つとはない城である」と言ったということです。江戸城は、家康の入城以降、半世紀以上をかけて巨大城郭となりましたが、当初は半島状に突き出た崖がある台地上に築かれました。「同じ曲輪の配置」とは、どの時点のどういった視点なのかわかりませんが、同じような堅固な立地であるという意味であれば、大変興味深いことです。しかし、台地が突き出る方向が、江戸城は下流の南であるのに対し、前橋城は逆で、上流の北であったため、これがその後の困難につながることになります。

「前橋城」最盛期からどん底へ

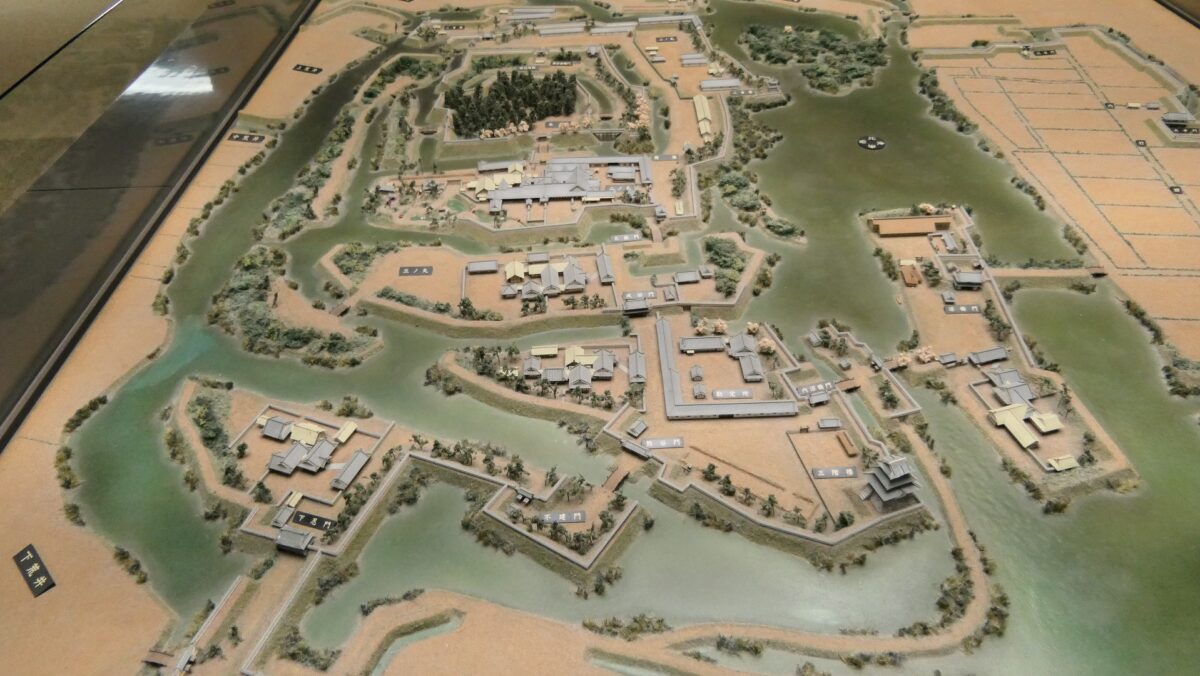

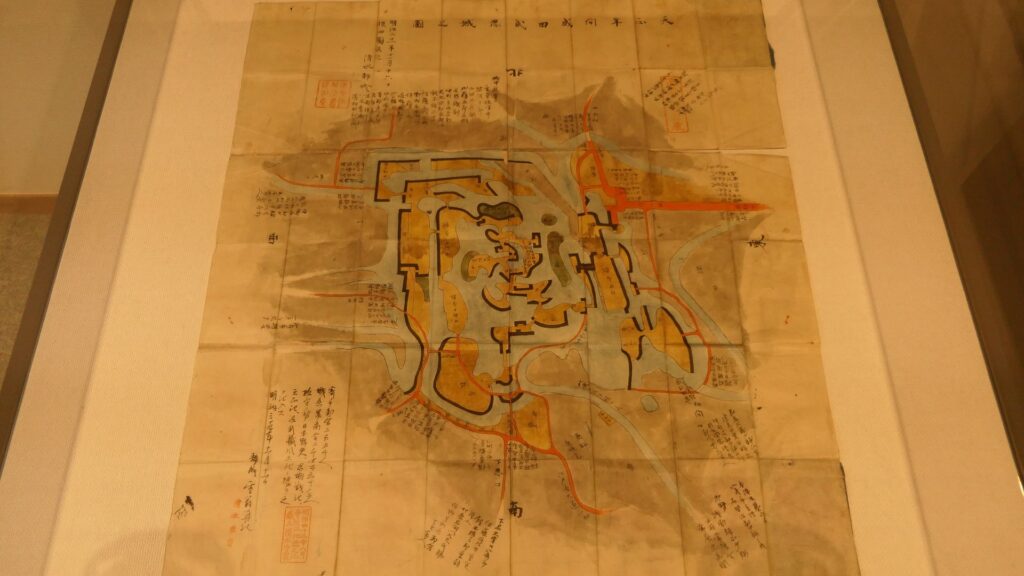

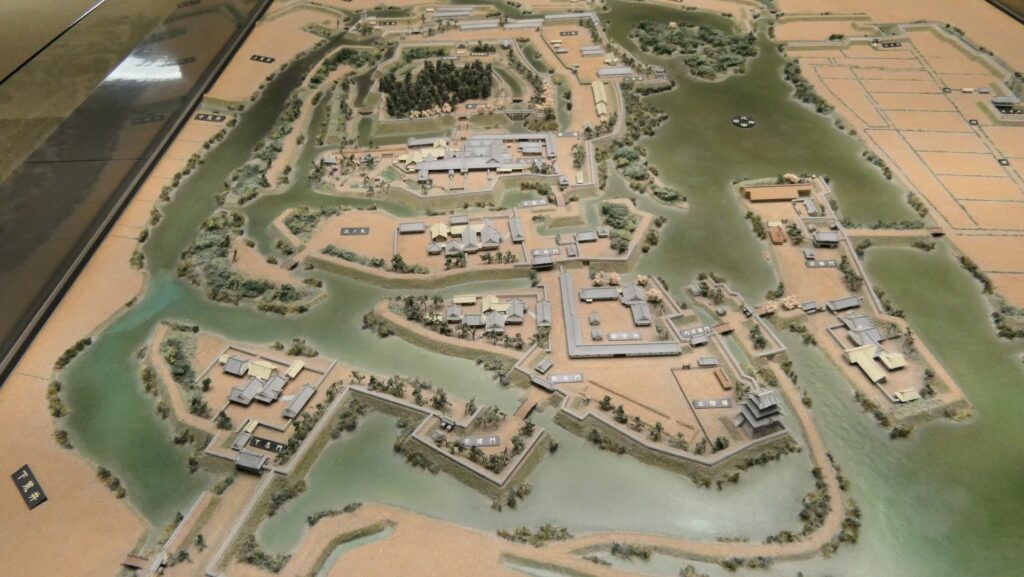

酒井氏(酒井雅楽頭家)は江戸時代前期、前橋城主として前橋藩を統治し、幕府の幹部も輩出しました。特に酒井忠清は、大老として4代将軍・徳川家綱を補佐しました。前橋城は、初期の頃から西の利根川を背に、本丸・二の丸・三の丸があったと考えられています。謙信の時代までに水曲輪、金井曲輪などが加わり、酒井氏の時代に一番外側の伯耆曲輪が築かれ、最大となりました。本丸には、三層三階の天守がそびえていました。しかし、守りの要である利根川は、度々洪水を起こし、城にとって脅威ともなりました。1706年には、本丸西側の曲輪群が洪水により崩壊してしまいます。利根川の氾濫は、藩内の農業生産にも打撃を与え、藩の財政も悪化しました。そのため、酒井氏は領地替えを幕府に嘆願し、1749年に姫路藩(姫路城)に移っていきました。

_158_上州前橋城図.jpg)

代わりに前橋藩主となったのが、結城松平氏(松平大和守家)でした。しかし、前橋城崩壊の危機的状況は変わらず、ついに1767年、藩主の松平朝矩(まつだいらとものり)は、幕府の許可を得て、当時領地の一部にあった川越城に本拠を移しました。そして、1769年には前橋城は廃城となり、建物は取り壊されました。前橋には、領地を管理するための陣屋が置かれましたが、現地の状況は悪化するばかりでした。

地域再生と「再築前橋城」

その状況を救ったのが、前橋藩改め川越藩の郡奉行(行政官)の安井与左衛門でした。

「前橋の恩人」とも称されています。彼は、1833年に前橋に赴任し、民政や治水で大きな功績を残しました。例えば民生面では、1835年から発生した天保の大飢饉のとき、与左衛門は藩士用の備蓄米を領民に配布することを訴え、実現させました。治水という観点では、前橋は以前にも増して、危機に瀕していました。利根川が蛇行することにより、用水路の風呂川のすぐ近くまで迫っていたのです。風呂川が破壊されると、前橋の農業生産は大打撃を受けることになります。与左衛門は6年を費やして、利根川の流れをまっすぐに変える大工事を行いました。併せて川岸に護岸のための石堤も築きました。この取り組みは、目下の危機を回避させただけでなく、後の前橋の発展につながるきっかけとなりました。

1854年に日本が開国し、1858年に欧米諸国との通商条約が結ばれると、国際貿易が行われるようになりました。日本からの輸出品の第1位は生糸で、安くて高品質であると好評を得ました。生糸の主な産地の一つは前橋のある上野国(現在の群馬県)で、後には世界遺産になっている富岡製糸場も設立されます。前橋には有力な生糸商人たちがいて、貿易によって莫大な利益を得ていました。そのとき彼らが実現しようとしたのが「前橋城の再築」でした。彼らにとっては城というより、地元に藩庁があった方が、商売上都合がよかったからではありますが。商人たちは莫大な献金を行い、その金額は城の建設費だけでなく、窮乏していた藩財政の足しになる程でした。藩にとっても、藩庁を内陸部に移すことで、幕府から命じられていた品川台場などの沿岸警備の負担を逃れられるとの思惑がありました。幕府としても、幕末の混乱状況のなか、江戸城に危機が生じた場合の代替拠点として価値を感じたようです。そして、1863年に城の再築が許可され、1867年に城は完成、藩主の松平直克が移ることで「前橋藩」が復活します。川越城は、別途設立された「川越藩」として、松井松平家に引き継がれました。

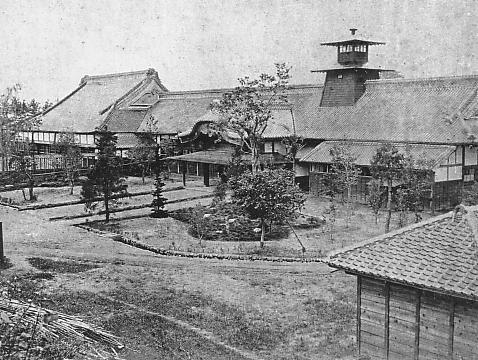

再築前橋城は、以前の前橋城と同じではなく、まず本丸は以前の三の丸だったところに作られました。利根川の浸食により、東側に後退した位置となったのです。近代的な砲撃戦の標的となってしまう天守は作られず、城の中心は本丸御殿でした。本丸や大手門など城の要所の土塁の上には、砲台が作られ、西洋式の要素も取り入れられました。ところが、明治維新が城の完成の翌年に起こり、1871年の廃藩置県により、完成からわずか4年で取り壊しとなってしまったのです。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しました。よろしかったらご覧ください。