特徴、見どころ

Introduction

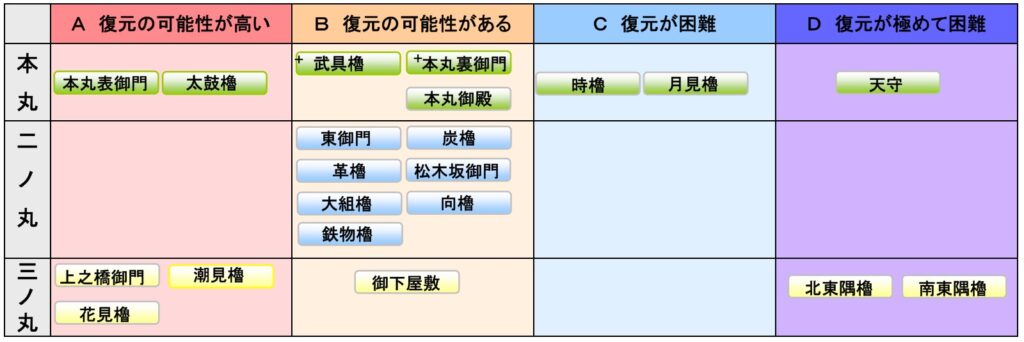

これから、かつて福岡城の正門だった上之橋御門の跡から、話題の天守台までご案内します。それに加えて、福岡市が出している城建物の復元可能性を示した表を見ながら、途中のスポット毎にチェックしていきます。福岡城跡が将来、どのような姿になるのか想像するためです。

出発前にちょっと面白い所を見学しましょう。上之橋近くの歩道の地下に、堀の北側の石垣が保存されているのです(堀石垣保存施設、年末年始除く土日に見学可)。今の歩道の辺りもお堀だったのですが、埋められたのです。その石垣が、地下鉄工事を行ったときに見つかったのだそうです。

整備が進む三の丸

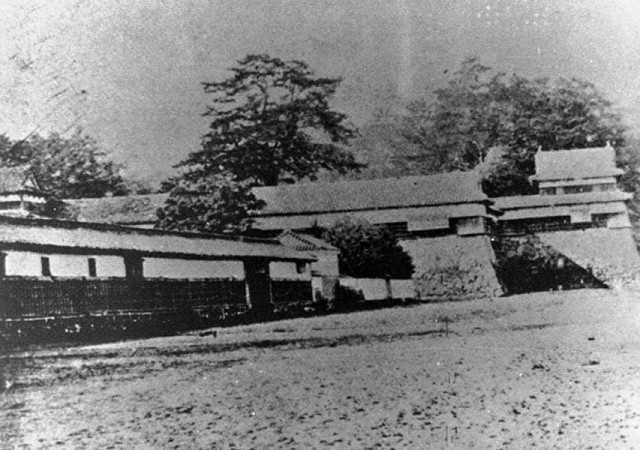

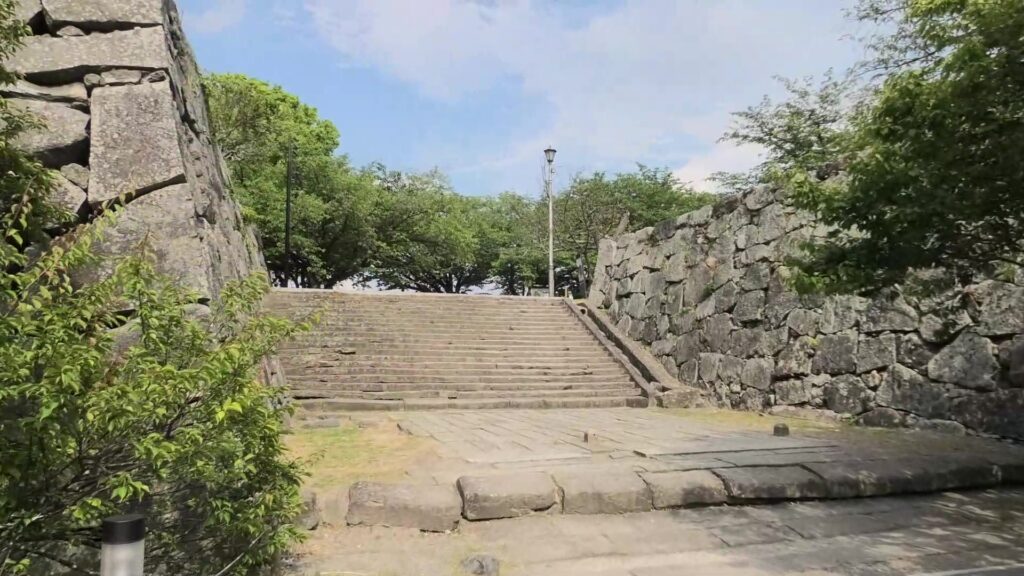

こちらが現代の上之橋です。今でも舞鶴公園のメインの入口になっているので、立派な感じがします。すごい石垣が奥の方に見ます。上之橋御門の跡です。この門は、先ほどの表によると「復元の可能性が高い」建物に分類されています。最近石垣が修復整備されて、ビジターが通れるようになりました(2023年)。一緒に調査がされ、古写真もあるので、復元の条件が整ってきたのでしょう。石垣だけでも立派な門だったと想像できます。門を入ったところにかつては、黒田騒動の当事者、栗山大膳の屋敷がありました。

三の丸の中に進んでいくと、広大な重臣屋敷地だったところ(東部)は、今は広場として憩いの場になっています。戦後には平和台球場がありました。古代にさかのぼると、海外使節の迎賓館などとして使われた「鴻臚館」がありました。この場所に、鴻臚館を復元整備する事業が始まっていますが、現在は「鴻臚館跡展示館」で、発掘調査の成果を、発掘現場の一部や復元イメージとともに、見学することができます。

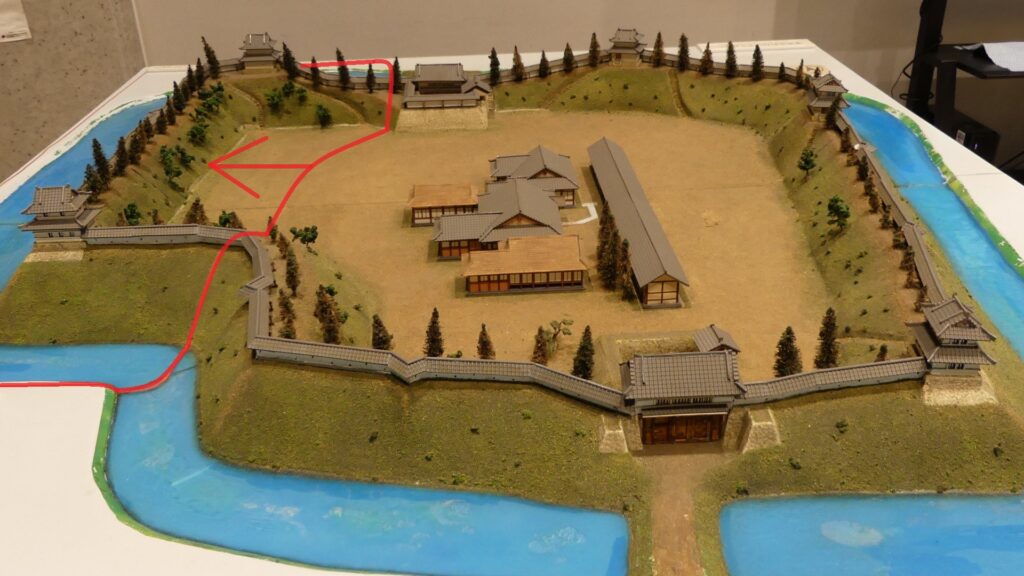

お城のことを勉強されたいときは、「福岡城むかし探訪館」に行ってみましょう。ここには、素晴らしい福岡城の模型があります。

先に進むと、また立派な石垣が見えてきます。二の丸の入口、東御門跡です。

二の丸から本丸へ

東御門跡の前にやってきました。この門の脇には、革櫓、炭櫓(高櫓)がありました。この門と両脇の櫓は「復元の可能性がある」建物に分類されています。ただ、門の正面から取った写真がないそうです。

次の関門は、扇坂御門跡です。門の建物は、復元可能性が示されていないので、詳細がわからないのかもしれません。しかし、この門の特徴は、内側の階段にあります。見た感じ公園風の階段なのですが、実は城があった当時からこの形だったのです。「扇坂」という名前もこの形から来たようです。門の通路は通常狭くしますので、大変珍しいケースです。現在の階段も、最近部分的に復元されたものです(2024年)。

次は本丸です。表御門跡から入っていきましょう。この門も「復元の可能性が高い」建物に分類されているのですが、現物が、黒田家の菩提寺・崇福寺に移されて、山門として使われています。今の場所になじんでいるようにも見えますが、こういう場合にはどうするのか悩ましいところです。

本丸の中には、本丸御殿がありました。ぱっと見、なにがあったか分かりませんが、「復元の可能性がある」とされています。本丸御殿は、明治時代に改造されて、病院として使われたので、ある程度分かるのでしょう。

本丸北側の他の建物もチェックしておきましょう。そのうち、時櫓と月見櫓は「復元が困難」とされています。一方、太鼓櫓と裏御門は隣り合っていましたが、太鼓櫓の方が復元可能性が高くなっています(太鼓櫓が「復元の可能性が高い」、裏御門が「復元の可能性がある」)。これは、以前「伝・潮見櫓」として保存されていた櫓が、実は太鼓櫓ではないかと言われていることによるようです。

最後は、祈念櫓です。この櫓は、寺に払い下げられていたのを、元の場所に移築復元していたのですが、建物が立つ石垣の修復のため、現在は解体・保管されています。なるべく早く元の姿を見てみたいですが、現在の建物はかなりオリジナルから改変されていて、実は月見櫓だったのではないかという説もあるそうです。

いよいよ天守台めぐり

いよいよ天守台に向かいます。天守台への入口は、鉄御門(くろがねごもん)跡です。かつては、石垣の上に巨石を置き、またその上に、櫓がありました(通称「切腹櫓」)。門は文字通り鉄製で、固く閉じられ、普段から人が寄り付かない場所だったそうです。

門から入ったところの区画は、天守台に建物がなくなった後、「天守曲輪」と呼ばれていました。その角には「天守櫓」がありました。

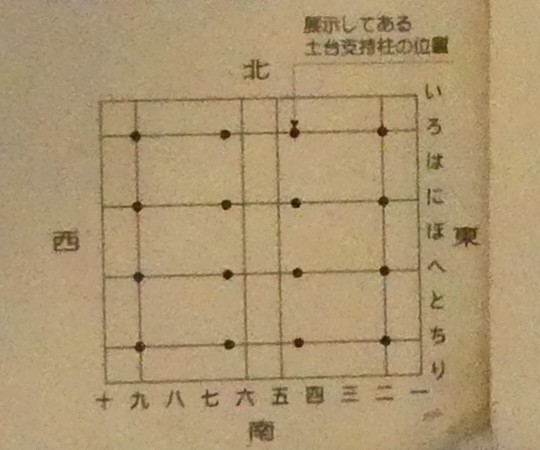

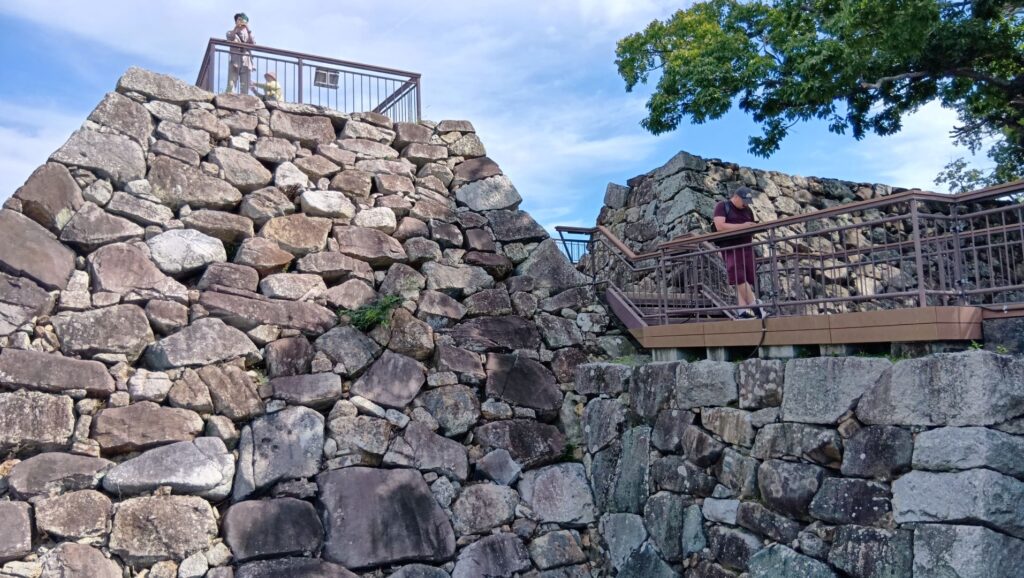

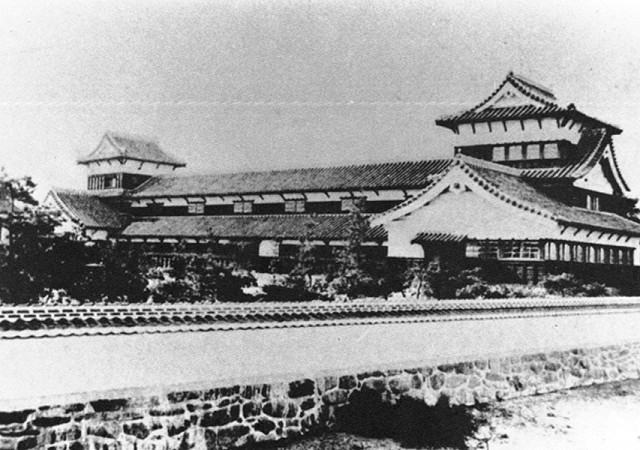

そして天守台(大天守台)です。かなりの大きさです。底には建物の柱を立てる礎石がたくさん並んでいます。天守のものと思えるのですが、一時期この辺りに蔵(「天守蔵」)があって、その礎石だったかもしれないそうです。残念ながら天守は「復元が極めて困難」な建物に分類されていますが、これから実施される発掘調査に期待しましょう。

石垣の上は展望台になっています。ここが城で一番高い場所で(標高約36m)、一帯を見渡すことができます。

天守台手前の、天守曲輪の中に戻ってきました。天守台周りは他にも見どころがありますので、行ってみましょう。天守曲輪のもう一つの入口「埋門(うずみもん)」跡を通っていきます。この門も狭くて、名前の通り、いざというときは石などで埋めてしまうのでしょう。

埋門を抜けると、本丸南側の武具櫓曲輪です。ここには、長さ60m以上もの武具櫓がありました。黒田長政が築城時に、この櫓と思われる内容を書状に記しています(天守を守る長さ30間の櫓を建てるという主旨)。この櫓は「復元の可能性がある」という分類ですが、その中でも「復元の可能性が高い」とされています(B+という表記)。明治維新後、黒田家の別邸に移築されましたが、戦争中の空襲で焼けてしまいました。

それでは、中小天守台の方に行きましょう。武具櫓曲輪から、中天守台の脇を通って、小天守台に至ります。小天守台も展望台になっているのだ。ここから見る景色もなかなかです。

現存する多聞櫓

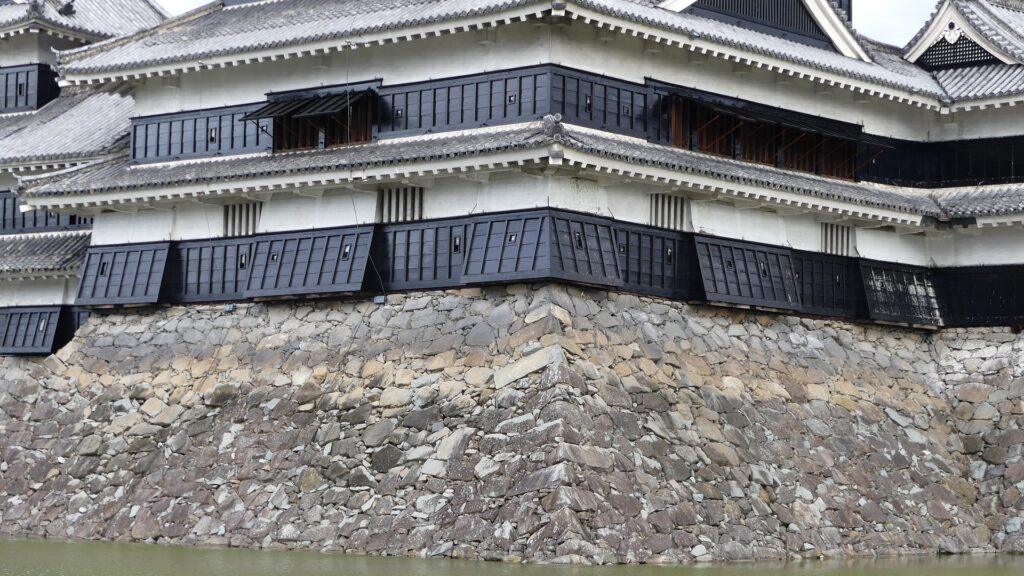

天守台の後は、現存する南丸多聞櫓を見学しましょう(国の重要文化財)。まずは外側から見学したいのですが、櫓は二の丸にあるので、一旦二の丸の桐木坂御門(きりのきざかごもん)跡から外に出ます。この櫓は、両隅の二重櫓2つが、長さ約54メートル(30間)の平櫓を挟む格好になっています。防御のための仕掛けが見えます。鉄砲狭間、格子窓、そして石落としの3点セットです。

二の丸に戻って、その一部の南の丸に入ってみましょう。多聞櫓がある場所です。普段は倉庫として使われていたそうです。現在の建物は江戸末期(1854年)に大改修されました。

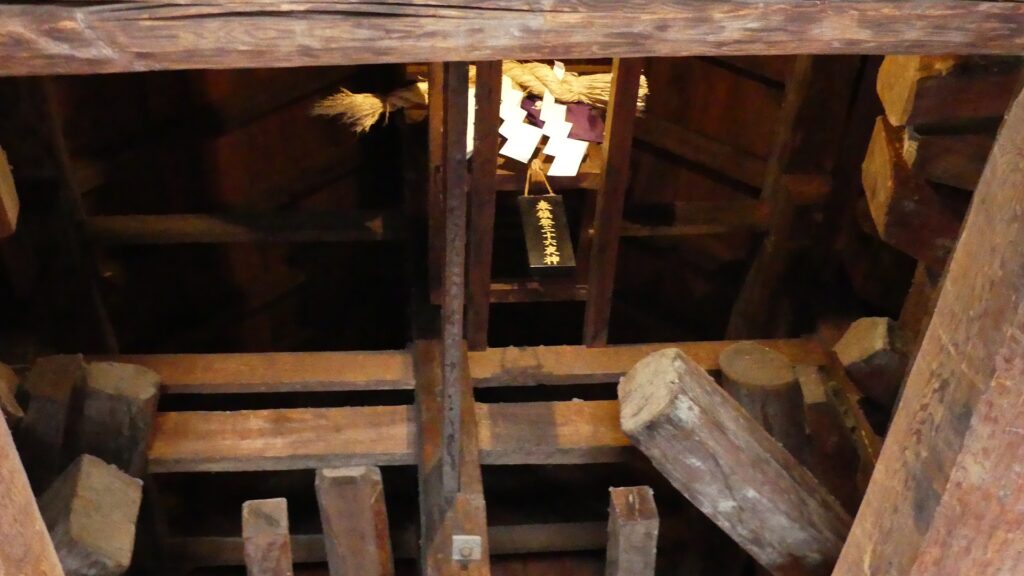

訪問した日は、偶然櫓内部の特別公開日でした。さっそく入ってみましょう。中が細かく仕切られています。これがこの櫓(平櫓部分)の大きな特徴で、16の区画に分かれています。しかも番号が振られています。後に兵舎や学校寮として使われたときの名残なのでしょう。

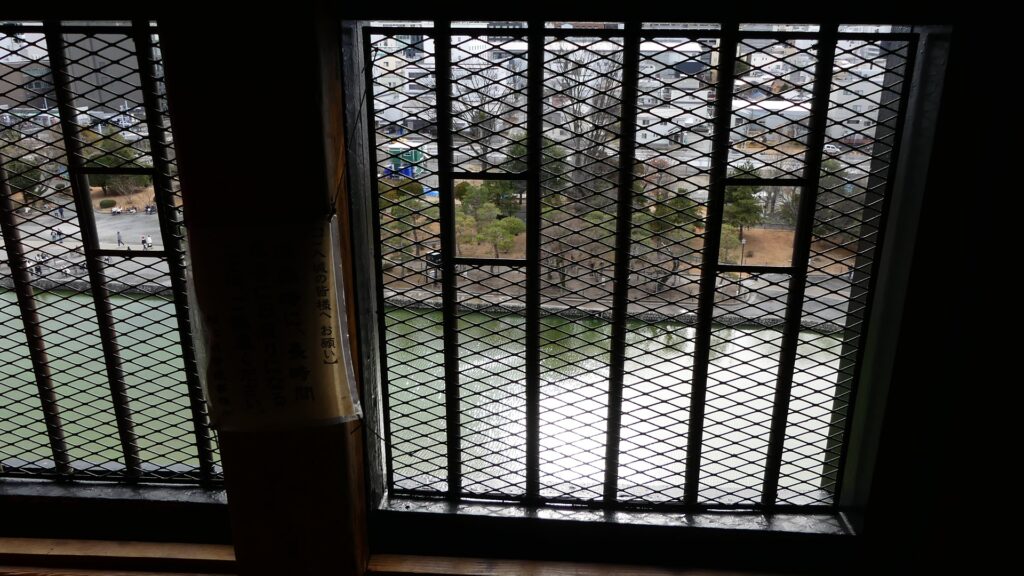

外から見えた、格子窓、石落とし、鉄砲狭間を内側からも確認できます。

上を見ると、なんだか天井が透けている感じです。この天井は、細い竹を組んで作られています。火縄銃の煙を上に逃がすためとか、竹を矢の材料として、その場で使えるようにしたためとか言われています。まさに実戦に備えた櫓だったのです。

リンク、参考情報

・国史跡 福岡城・鴻臚館 公式ホームページ

・福岡市の文化財

・「福岡城 築城から現代まで(新修福岡市史特別編)」福岡市

・「シリーズ藩物語 福岡藩/林洋海著」現代書館

・「福岡城天守を復原する/佐藤正彦著」石風社

・「福岡城天守の復元的整備について―報告と提言(概要)-」福岡城天守の復元的整備を考える懇談会

・「福岡城の天守に関する新たな資料の発見について 令和6年12月10日」福岡市 経済観光文化局 博物館

・「歴史を読み解く:さまざまな史料と視角/服部英雄著」九州大学学術情報リポジトリ

・「国史跡福岡城跡整備基本計画 平成26年6月」福岡市

・「史跡福岡城跡環境整備報告書 昭和55年度」福岡市教育委員会

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しました。よろしかったらご覧ください。