特徴、見どころ

足利学校

足利学校は、鑁阿寺の南西となりにあります。この学校は儒教の教育を行っていましたが、室町時代に現在の地に移転してきて、戦国時代には3千人もの生徒がいたと言われています。現存している建物としては聖廟や門(入徳・学校・杏壇の三門)がありますが、他の校舎などの建物や土塁・堀は最近になって復元されたものです。その姿は、鑁阿寺よりも武士の館のように感じられるかもしれません。

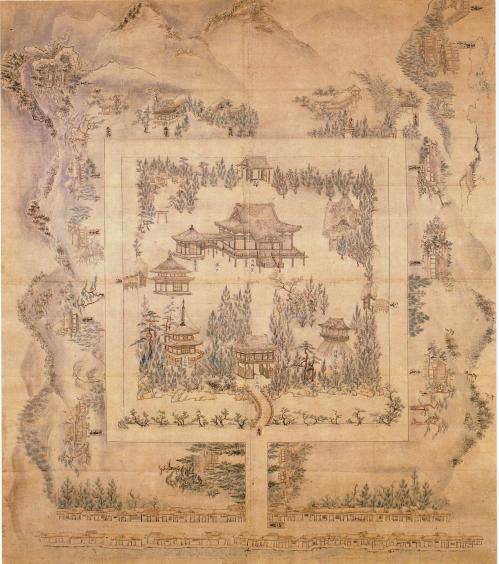

城周辺の地図

樺崎寺跡

樺崎寺跡(現在の樺崎八幡宮)は、鑁阿寺の北東、約5kmの場所にあります。樺崎寺は、もともと足利義兼の隠居所として建てられましたが、足利氏にとって最も聖なる奥の院とされました。しかし明治維新後は、鑁阿寺と同じ理由で衰退し、たった一つの建物が残るだけとなりました。この場所は最近になって発掘され、史跡として整備が進められています。ここでは、多宝塔や御廟などの基礎部分(礎石)を見学することができ、つまりは昔は鑁阿寺と同じような光景であったかもしれないのです。更には、史跡からは復元された石段が、これも復元された浄土式庭園に向かって下っています(ビジターは通れません)。この形式の庭園は、施主がその庭に浄土の姿を再現し、死後に本物の浄土に行けるように願ったことを示しています。この庭園は恐らく、義兼の宗教観を表していると考えられます。

私の感想

足利氏館跡を訪れたとき、少々複雑な思いを持ちました。そこには城として特筆すべきものはありませんが、その代わりに寺として残っています。もしこの館が館として使い続けられていたとしたら、戦いの場となったり用途変更により今に残ることはなかったのではないでしょうか。よって、館が寺に変わったことにより、稀に見るまでに一ヶ所にこのような多くの古い建物が残っているのだと思いました。

ここに行くには

車で行く場合:北関東自動車道の足利ICから約15分のところです。館跡近くの観光案内所「太平記館」にビジター向け駐車場があります。樺崎寺跡にも行こうとするならば、車を使った方がよいでしょう。

公共交通機関を使う場合は、JR足利駅か、東武線の足利市駅から歩いて約10分から15分かかります。

東京からJR足利駅まで:東北新幹線に乗って、小山駅で両毛線に乗り換えてください。

東京から東武足利市駅まで:東京駅からJR上野東京ラインに乗って、北千住駅で特急りょうもう号に乗り換えてください。

リンク、参考情報

・国宝 鑁阿寺

・「人を歩く 足利尊氏と関東/清水克行著」吉川弘文館

・「下野足利氏 シリーズ・中世関東武士の研究 第九巻/田中大喜著」戎光祥出版

これで終わります。ありがとうございました。

「足利氏館その1」に戻ります。

「足利氏館その2」に戻ります。