特徴、見どころ

よく整備されている城跡

現在、竹田城跡はよく整備されていて、城跡を維持していたり、多くのビジターにうまく対応しています。もし車で城跡に行きたいのでしたら、「山城の郷」という観光施設に駐車する必要があります。そしてそこからは、タクシーかバスか徒歩で城跡まで行くことになります。タクシーを使った場合でも、降車場所から城跡の入口である券売所までの最後の1キロほどは歩いていく必要があります。入口までの道は舗装されていますが、歩いている途中で見る山の地形は急で険しいのがわかります。このような山の上に、あのような立派な石垣をなぜ、どうやって築いたのだろうと不思議な思いをされるかもしれません。

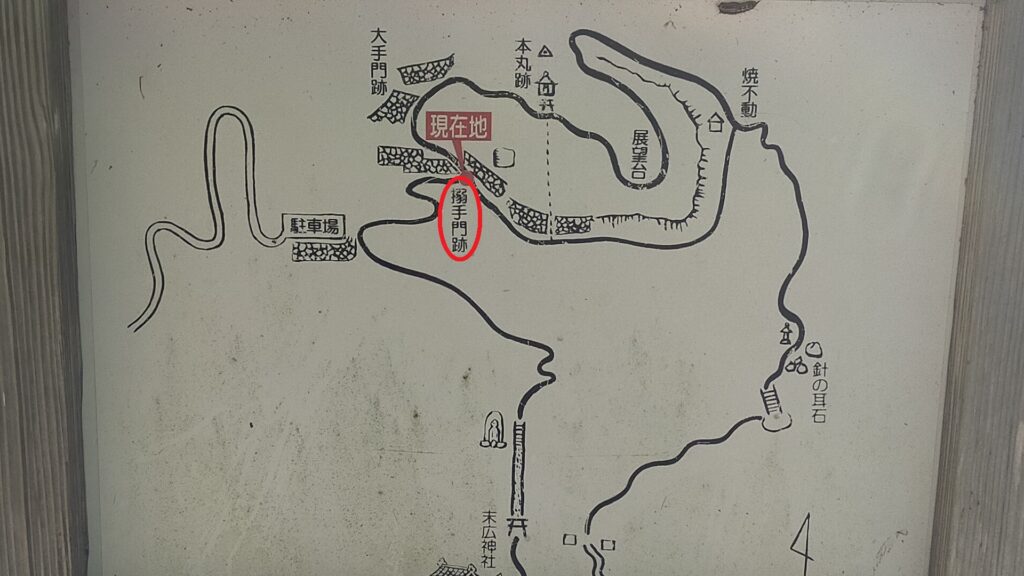

城周辺の地図

この城跡では、見学路は一方通行に設定されていて、ビジターが歩き回れる範囲も杭にロープが張られて規制されています。城の石垣と基礎はとてもよく維持されているように見えます。これは毎年決まった時期に城跡を閉鎖し、その間に修繕を行っているからです。こういった活動により、城跡の状態がよく保たれ、ビジターの安全も確保されているわけです。具体的には、ビジターは最初に北峰の端にある北千畳に入っていきます。それから峰上を歩いていき、本丸にある天守台石垣の脇を通り過ぎ、南峰を進んで最後はその峰の端から外に出ます。このルートは、城にもとからあったバイパスルートをほぼなぞって設定されています。つまり、過去に城の守備兵のために作った通路が、現在のビジターが城跡をスムーズに移動するためにも役立っているのです。

城周辺の地図

厳重に守られている城の入口と通路

北峰の端に戻って説明すると、そこは「桝形」と呼ばれる高石垣によって囲まれた四角いスペースによって守られています。かつてはその上に門の建物が乗っかっていました。敵が攻めてきたときには、そこから鉄砲や矢で反撃できるようになっていました。もし敵が門に到達したとしても、桝形の中に閉じ込められる仕組みになっていたのです。

この入口の内側には広大な北千畳曲輪があります。その名前が示す通り、過去には多くの兵員や物資を収容でき、現在では観光客のグループの待機場所になったり、イベントも開催できるような場所になっています。

城跡の中心部分に行くには、もう一つの桝形を通って三の丸に行き、ジグザグの通路を経由して、石垣によって食い違いになっている出入口を通って二の丸に向かいます。

そして、三の丸と二の丸がある細い北峰上を歩いていくと、多くの石垣がある城の中心部分や、眼下には周辺地域の景色が見えます。見学路の道順は案内板によって示されていて、この狭い場所でもビジターが安全に見て回れるようになっています。

天守台石垣が残る本丸

そうするうちに、天守台石垣が残る城の中心部である本丸に着きます。見学路は木製の階段になり、天守台の脇を通っています。別の階段が天守台の方に向かっています。天守台は、野面済みという自然石あるいは粗く加工された石を使う手法によって積み上げられています。とても壮観です。歴史家は、天守台の大きさから三層の天守がその上に建っていたのではないかと推定しています。