目次~Table of Contents

立地と歴史

細川氏の守護所としてスタート

勝瑞城は、四国の阿波国(現在の徳島県)の中心地として14世紀中頃から16世紀後半まで栄えました。この城は、最初は足利幕府の重臣であった細川氏によって、この国の守護の公邸(守護所)として立ち上げられました。阿波国は肥沃な土地であり、日本の中心地であった京都にも近かったのです。また、この城は四国で一番の大河である吉野川沿いにあり、水上交通の便が良く、交易にも適していました。その結果、この城は細川氏の重要な拠点となったのです。

三好氏の本拠地として発展

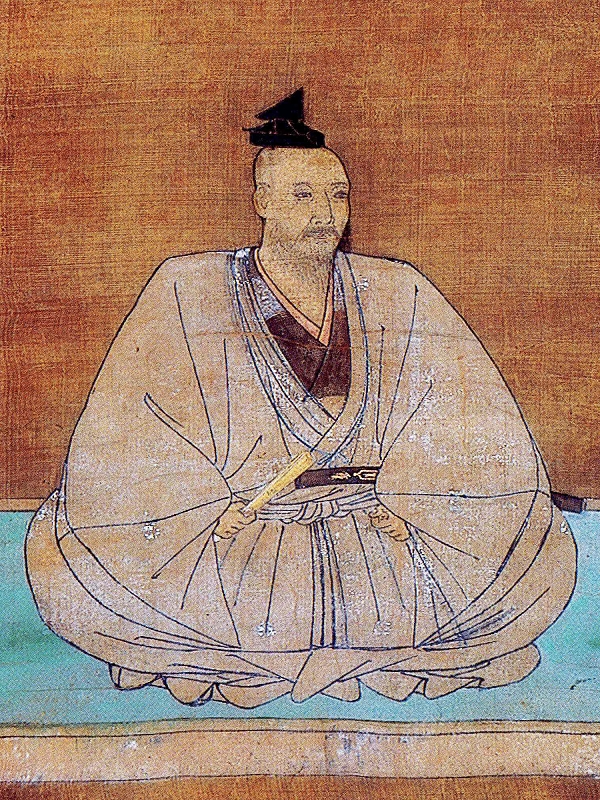

16世紀中頃、細川氏の配下であった三好長慶が細川氏に代わって権力を握りました。長慶は日本の中心地を支配するために京都の近くにあった飯盛城を居城とし、一方彼の弟である三好実休(じっきゅう)は勝瑞城に住んでいました。三好氏はもともとは阿波国出身でした。三好氏は、細川氏がそうだったように、勢力を保つためには、京都と阿波との間で緊密な連携を必要としました。例えば、兄の長慶が危機に陥ったときには、実休は阿波から大軍を率いて京都がある近畿地方で戦いました。

実休はまた、勝瑞城を拡張しました。この城は規模を拡大し、水堀に隔てられた幾つもの曲輪を持ち、そこには御殿(主殿、会所など)や枯山水の庭園がありました。発掘の結果、高価な中国製陶磁器が取り引きされ、宴会や闘鶏などの行事が頻繁に行われていたことがわかっています。この城は、自然の障壁として吉野川などに囲まれてはいましたが、城そのものには土塁などの防御のために必要な特別の構造物はありませんでした。それは、阿波国の政治が大変安定していたため、防御の必要がそれ程なかったからとも考えられます。城の水堀は、水位の調節や、貯水池としての役割があったものと思われます。このときまでは、この城は「勝瑞館」と呼ぶべきものだったかもしれません。恐らく城としての特徴的なものがなかったからです。

長宗我部氏に攻略される

ところが、16世紀後半に長慶と実休が亡くなった後は、状況が変わりました。勝瑞城は、三好氏の力が弱まってくるにつれ、内輪もめや戦さに巻き込まれていきます。更には、土佐国(現在の高知県)の有力な戦国大名である長宗我部元親が、阿波国を手に入れようとしました。そこで三好氏は、そのとき日本の中心地を領有していた天下人の織田信長に助けを求めました。信長の部下で、後に信長の後継として天下人となる羽柴秀吉は、書状を送り、勝瑞はもっと防御を強化すべきだと述べています。三好氏は、勝瑞城を拡張し、高い土塁や深い水堀に囲まれた、戦さの際立てこもることができる詰めの部分を付け加えました。ここにおいて、ついに「勝瑞城」と呼べるべきものとなりました。

1582年に信長が突然本能寺の変で殺された後、三好氏は単独で長宗我部氏と戦わなければならなくなりました。同じ年、勝瑞城の南で、両者による中富川の戦いが起こりました。三好氏は残念ながら敗れてしまい、勝瑞城に一月近く籠城しました。しかし、三好氏は城から撤退し、長宗我部氏はついに勝瑞城を獲得したのです。城はただちに廃城となってしまいますが、それは恐らく戦いを乗り切るのは不十分とみなされたからでしょう。その後は、阿波国では一宮城のような山城が主流となりました。

「175.勝瑞城 その1」への3件のフィードバック