目次~Table of Contents

立地と歴史

柴田勝豊が戦国時代に築城

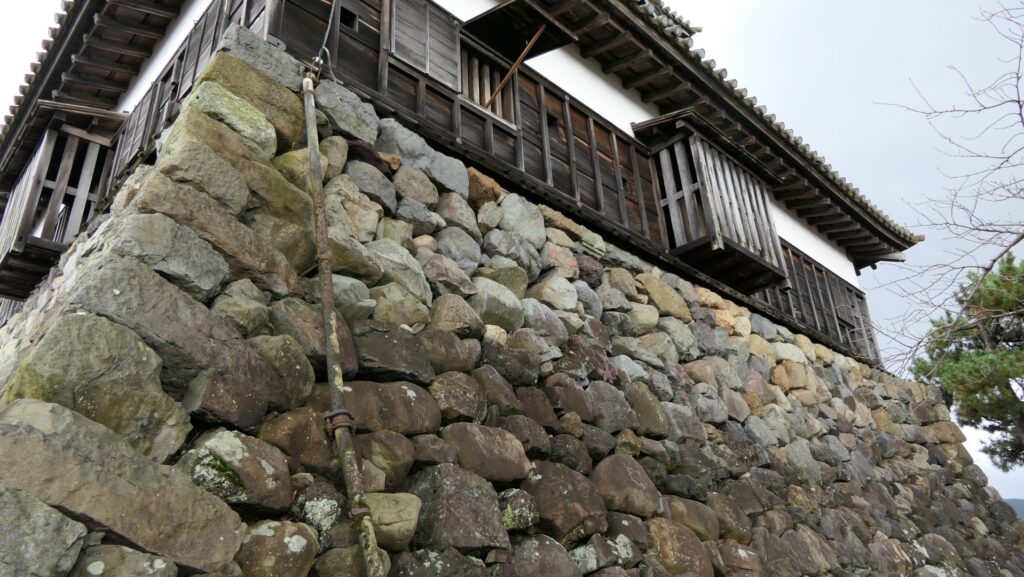

丸岡城は、現在の坂井市にあたる、越前国の北部にありました。この城には日本に12基ある現存天守のうちの一つがあります。この城は、最初は戦国時代の1576年に柴田勝豊によって築かれました。彼の親族である柴田勝家が越前国を領有しているときでした。1583年に柴田氏が羽柴秀吉に倒された後は、松平氏などいくつかの氏族がこの城を所有しました。この城の初期の頃について詳細は分かっていませんが、その頃から初代の天守がそこにあったと考えられています。初代天守のために作られた現存する石垣が、現在ある天守より古いものだからです。

城の位置

本多成重が丸岡藩として独立

1624年、松平氏の家老であった本多成重(なりしげ)が丸岡藩の創始者として、独立した丸岡城城主となりました(彼の父、本多重次が家族に宛てた手紙が「日本一短い手紙」として有名であり、現在の丸岡城でも顕彰されています)。彼は城の大改修を始め、現在ある天守の再建築などを行いました。この改修は、成重の息子の代になって完了しました。

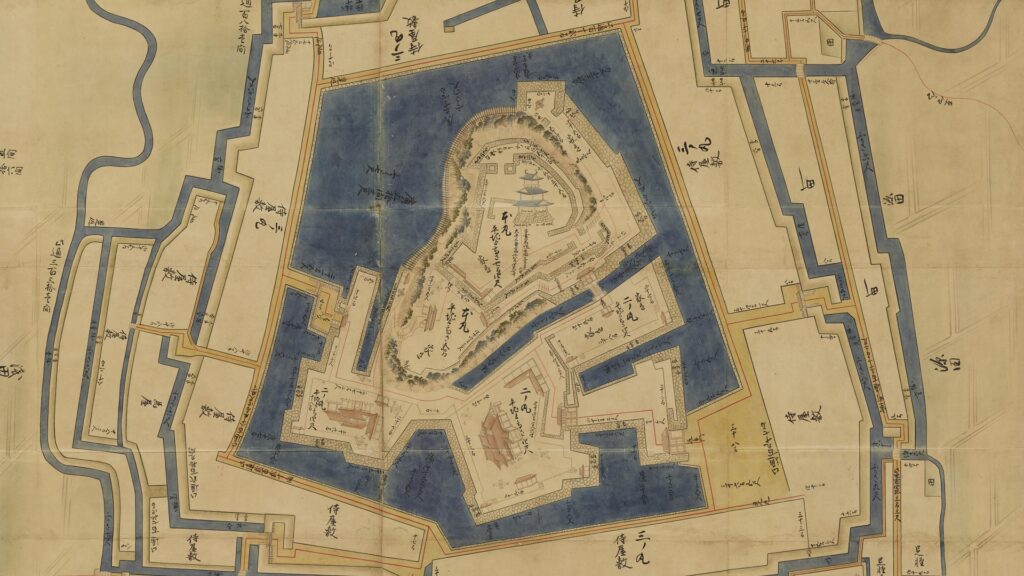

天守がある本丸は丘陵の上にありました。二の丸御殿がある二の丸は、本丸脇の平地にありました。これらの曲輪は、内堀に囲まれていましたが、その内堀は五角形のような形をしていました。この堀の形は、敵が攻めてきたときに、その敵を混乱させるためにこのようになったと言われています。また、武家屋敷があった三の丸と外堀が、内堀の更に外側にありました。

有馬氏が幕末まで統治

1695年、本多氏はお家騒動のために徳川幕府により改易となってしまいます。その後、有馬氏が丸岡城と丸岡藩の領主となりました。有馬氏は、江戸時代末期まで城を維持し、藩を統治しました。(キリシタン大名として有名な有馬晴信の家系に当たります。)

「36.丸岡城 その1」への2件のフィードバック