目次~Table of Contents

特徴、見どころ

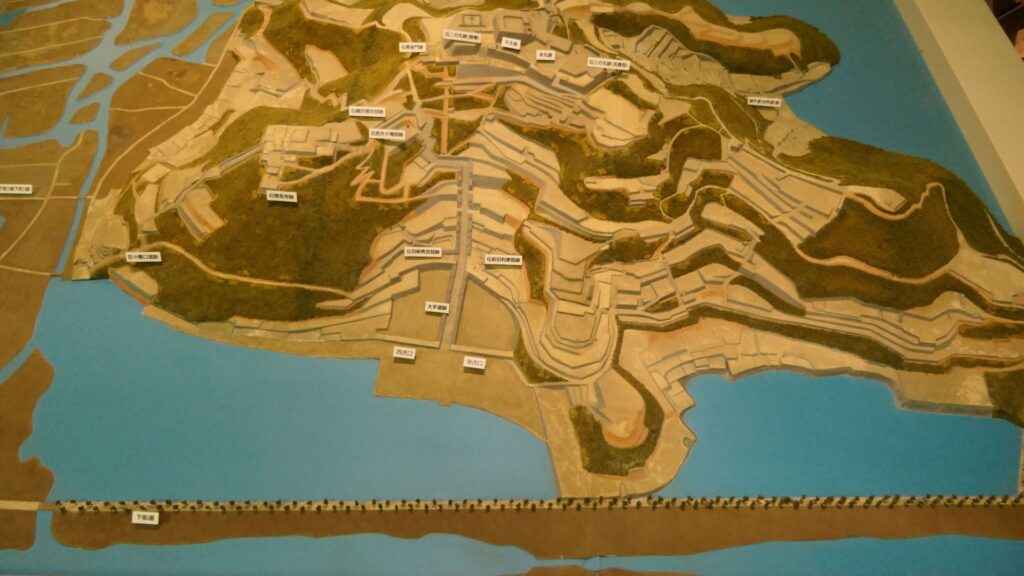

現在、安土城跡は国の特別史跡になっています。城跡の前は広場になっていますが、城があったときには、この辺りから水堀や石垣に囲まれていました。安土城は、中世の東海道に沿って、京都と織田信長の以前の本拠地、岐阜の途中にあって、何かあったら両方に駆け付けることもできました。また信長は、有力家臣に琵琶湖沿いに城を築かせ、水上交通ネットワークを形成していました。今回の記事では、前回の謎対決のテーマと、城跡の見学コースに沿って、現地を紹介していきます。

大手道を登る

大手道を歩く前に、大手門跡周辺を見ておきましょう。4つも作られた門の跡です。そのうち3つがまっすぐ入れる門(平虎口)でした。東側には平虎口が一つだけありますが、西側の方には平虎口と、二度曲がって入る門(枡形虎口)の2つが並んでいます。こんな近くに、わざわざ違う形の門を作るなんて、不思議に思います。平虎口はやはり行幸用だったのかなという気もします。

それでは、大手道を進んでいきましょう。城跡は、摠見寺の所有地なので、拝観料を支払ってから入ります。それから、まっすぐな石段を登って行きましょう。現代に訪れても特別な感じがします。昔はここから天主が見えていたのでしょう。

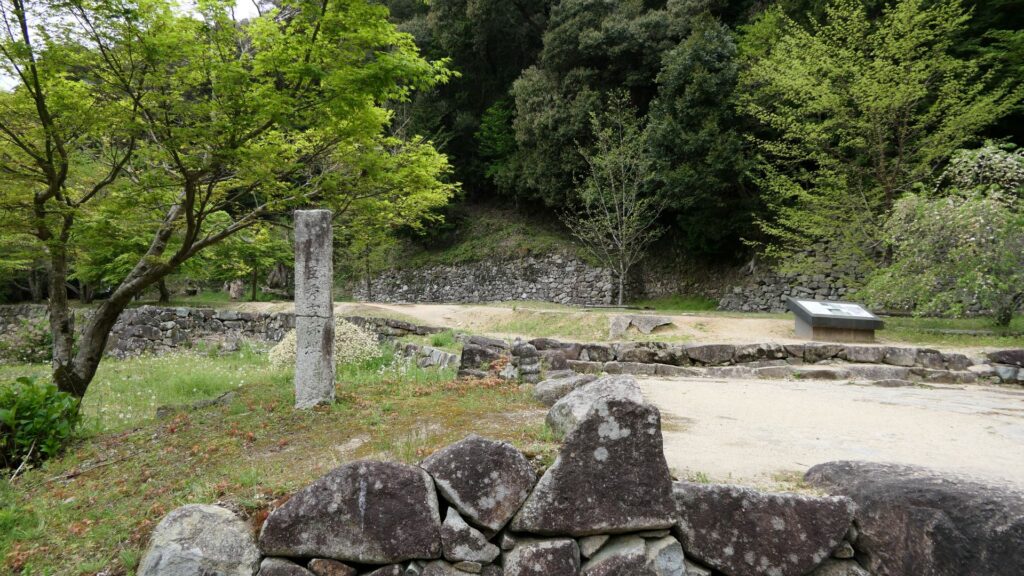

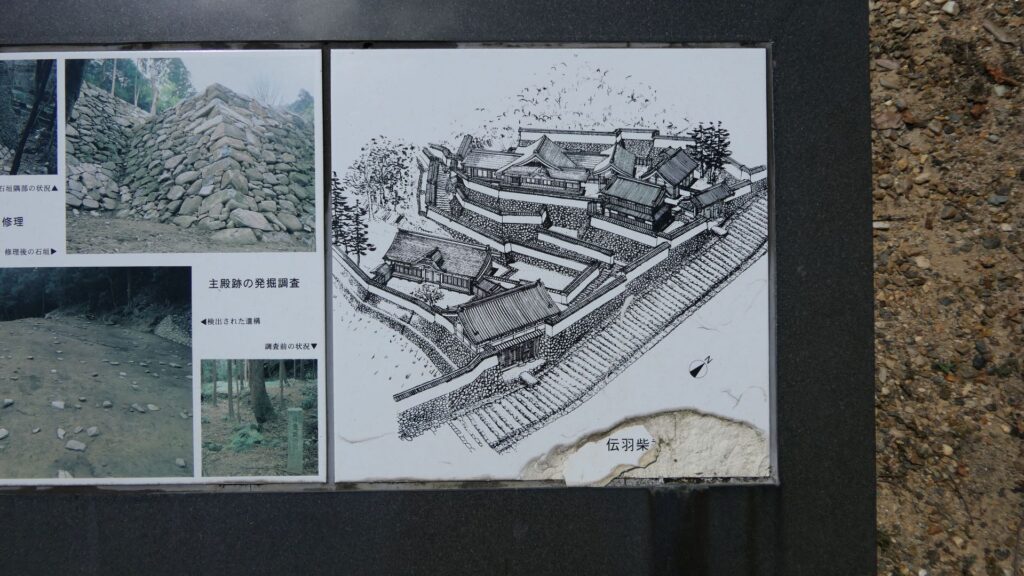

大手道の左側には「伝・羽柴秀吉邸」跡があります。道の反対側に「伝・前田利家邸」跡もありますが、いずれも江戸時代以降に憶測で付けられた名称です。伝・羽柴秀吉邸は、2段構成の屋敷になっていたと推測されています。しかし、実は別々の建物で、改造された跡もあったため、本能寺の変後に、織田三法師と信雄が入場したときに、御殿として使われたのではないかという説もあります。

ずっと登っていくと、右側に摠見寺の現在の本堂(仮本堂)がありますが、ここは「伝・徳川家康邸」跡だそうです。ただし、家康が安土に来たときには、別の寺に泊まっていたという記録があります。

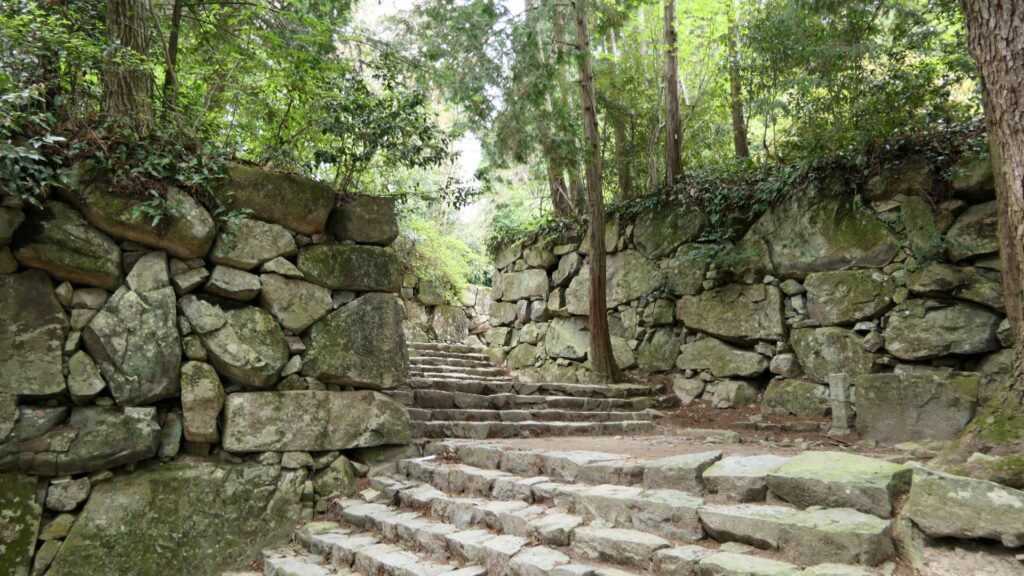

やがて直線の道から、ジグザグの道に変わります。防衛を考えた道筋ということなのでしょう。石段はオリジナルの石を使いながら、復元整備されたものですが、オリジナルでは材料として石仏も使われていました。城に使う石材は、この周辺の山から調達できたはずですが、なにか意図的なものを感じます。

平らなところに出ると、「伝・織田信忠邸」跡です。ここは一時お寺の施設として使われて、ほとんど城の痕跡は残っていません。大手道、通用口(百々橋口)、湖に通じる道(七曲口)と城の中心部への道が交差する場所なので、かつては石垣が積まれ、厳重に守られていたようです。

城の中心部に向かう

城の中心部に向かいましょう。石段を登っていくと、立派な門の跡が見えてきます。中心部への入口「黒金門」跡です。すごく大きな石を使い、四角い枡形で防御力も高そうです。「信長公記」では「おもての御門」と表現されています。やはり、城の正門だったのでしょう。

中に入ると、石垣だらけです。安土城の石垣が画期的なところは、その上に建物や塀を建てる前提で築かれたことです。集められた石のうち、大きなものが中心部に高く積まれました。荒々しいですが、巧みに積まれている感じがします。:「野面積み」といって自然石と、一部に荒く加工された石が使われているそうです。こういった積み方の技術を持つ職人集団が、後に「穴太衆」と呼ばれるようになりました。

「二の御門」「三の御門」跡を通り過ぎると、「二の丸東溜り」と呼ばれる場所に着きます。ここから左側が二の丸、右側が本丸となります。

二の丸には、本能寺の変の翌年に秀吉が建てた「織田信長公本廟」があります。廟への階段もそのとき作られました。ここに廟が作られたのは、信長やその家族の普段の居館があったからだという説があります。廟の一番上に石が置かれていますが、信長の化身の石とも言われる「盆山」のようにも見えます。真偽はわかりませんが、それを意識したものなのでしょう。

先ほどの「二の丸東溜り」は、「信長公記」では「御白洲」という名前で記載されています。屋外にある待機場所ということでしょう。ここから本丸に向かってもう一つ門があり、その先に「南殿」がありました。江戸時代の武家御殿の遠侍・式台・大広間にあたる建物だったようです。二条城二の丸御殿にそのセットが現存していますが、安土城はルーツの一つだったのでしょう。

本丸の中は、現在はところどころ木が立っているだけですが、この中のどこかに、行幸のための部屋か御殿があったはずです。向こう側には三の丸の石垣が見えます。そこには接待用の紅雲寺御殿がありました、景色が良かったそうです。今はそこには登れなくなっているのが残念です。

いよいよ天主台へ!

本丸から本丸取付台を通って、いよいよ天主台に行きましょう。「取付台」といっても当時は建物があって、他の建物とは渡り廊下で連結されていたようです。進んでいくと「発掘調査中」という区画があります。2023年から滋賀県による「令和の大調査」が、この場所から始まっているのです。天主の姿や、焼失の原因が、明らかになるかもしれないと期待されています。今のところ、天主台石垣を人為的に崩した跡が見つかり、廃城のときに行われた可能性があるそうです。

天主台の階段を登りましょう。階段の途中の踊り場に注目です。タイルのようになっているところです。「笏谷石(しゃくだにいし)」という越前国特産の石を加工して作られたものです。北陸地方に担当していた柴田勝家から献上されたそうです。

この階段は土蔵、つまり地下室に通じていました。中に入ると、礎石がたくさんあります。天主や城の建物がどんな姿をしていたのかは謎ですが、滋賀県によると、「高層の天主」「高石垣」「瓦葺きの建物」の3点セットが、初めて日本の城に現れた場所だったとのことです。また、金箔瓦が城の中心部で発見されています。「金箔瓦」自体も、安土城が初めてと言われています。(岐阜城でも金箔を押した跡のある瓦が発見されていますが、信長時代のものとは確定していません。)

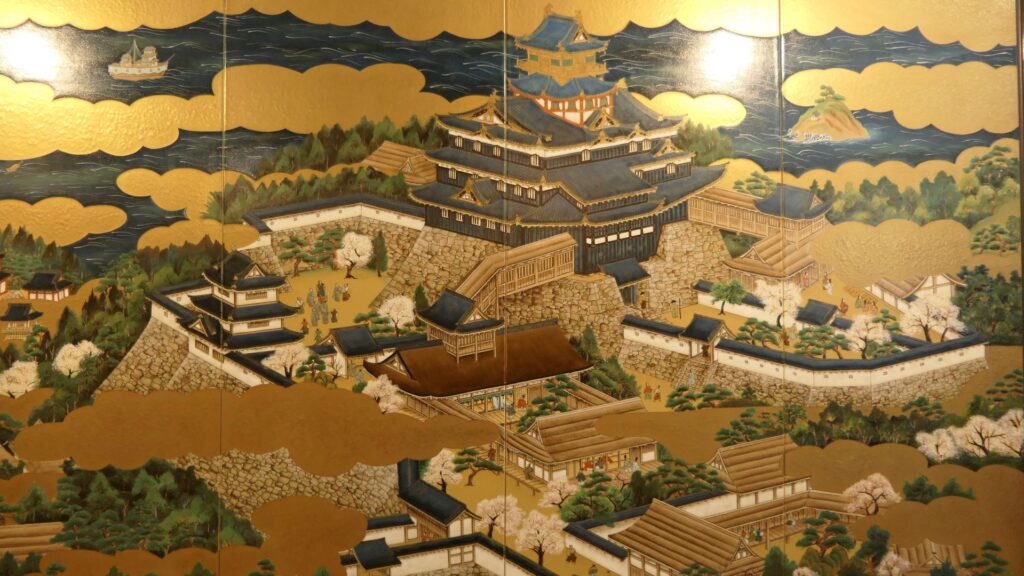

「令和の大調査」には、発掘だけでなく、安土城を描いた絵画の探索も含まれています。信長が安土城を描かせ、天正遣欧使節に託してローマ教皇に送った「安土山図屏風」です。その屏風はバチカン宮殿に飾られましたが、現在は行方不明になっています。:滋賀県はこれまでも探していましたが、もう一度ネジを巻きなおすそうです。その屏風が見つかったら、世紀の大発見になるでしょう。

やっぱり謎の摠見寺

城の中心部から「伝・織田信忠邸」跡に戻ると、見学コースは摠見寺の方に向かいます。ルイス・フロイスによれば、「盆山」を祀っていたところです。景色が開けたところに、本堂跡があります。かつて、その本堂は二階建てで、その二階に「盆山」が置いてあったとのことです。その場所は、一階の仏像はもちろん、三重塔よりも高い位置だったと言われています。まるで、天主の宝塔と、信長の部屋のような位置関係です(これも一説によりますが)。その本堂は、改造された後、江戸時代に火事で燃えてしまいました。もし残っていたら謎の一つが解けていたかもしれません。

かつて城に接していた湖は大分干拓されてしまいましたが、今でもいい眺めです。

三重塔、仁王門は、火事を生き延びて現存し、重要文化財になっています。この寺は、他の寺から建物を移築して設立されたので、両方とも、なくなった城の建物より古いのです。摠見寺を通る道は、城の通用口(百々橋口)だったので、一番使われたはずです。信長最後の正月(天正10年)の年賀行事には、百々橋から摠見寺に、大名・家臣・群衆が押し寄せたとの記録があります。

現在の見学コースでは、その百々橋口には出ることができません。それなので、山の中腹を回って、「伝・羽柴秀吉邸」跡に戻ってきます。

私の感想

安土城の謎を考えても、ますますわからなくなるというのが正直な感想です。しかし、その謎解きを考えること自体が面白かったです。織田信長は常識を打ち破ってきた人物なので、彼の安土城を現代の常識で考えても、答えは出ないのかもしれません。よって、決定的な証拠が出てくるまでは、謎解きを楽しめばよいのだと思います。

その謎解きの助けになる博物館が、城跡の近くにいくつもあります。併せて行ってみてはいかがでしょうか。

リンク、参考情報

・織田信長の安土城址と総見寺(安土城址の公式サイト)

・滋賀県立安土城考古博物館

・城びと、理文先生のお城がっこう、城歩き編 第24回 安土城の石垣1

・「信長の城/千田嘉博著」岩波新書

・「安土 信長の城と城下町」滋賀県教育委員会

・「現代語訳 信長公記/太田牛一著、中川太古訳」新人物文庫

・「歴史群像名城シリーズ3 安土城」学研

・「復元安土城/内藤昌著」講談社学術文庫

・「逆説の日本史 9戦国野望編 10戦国覇王編/井沢元彦著」小学館

・「よみがえる日本の城22」学研

・「新「近江八幡市」誕生までのあゆみ」近江八幡市

・「特別史跡安土城跡整備基本計画」令和5年3月 滋賀県文化スポーツ部文化財保護課

・「滋賀県文化財保護協会 紀要第20号 安土城の大手道は無かった」木戸雅寿氏論文

・「滋賀県文化財保護協会 紀要第30号 安土城の空間特性」大沼芳幸氏論文

・「鳥取環境大学 紀要第8号 安土城摠見寺本堂の復元」岡垣頼和氏・浅川滋男氏論文

これで終わります。ありがとうございました。

「安土城その1」に戻ります。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しました。よろしかったらご覧ください。