特徴、見どころ

Introduction

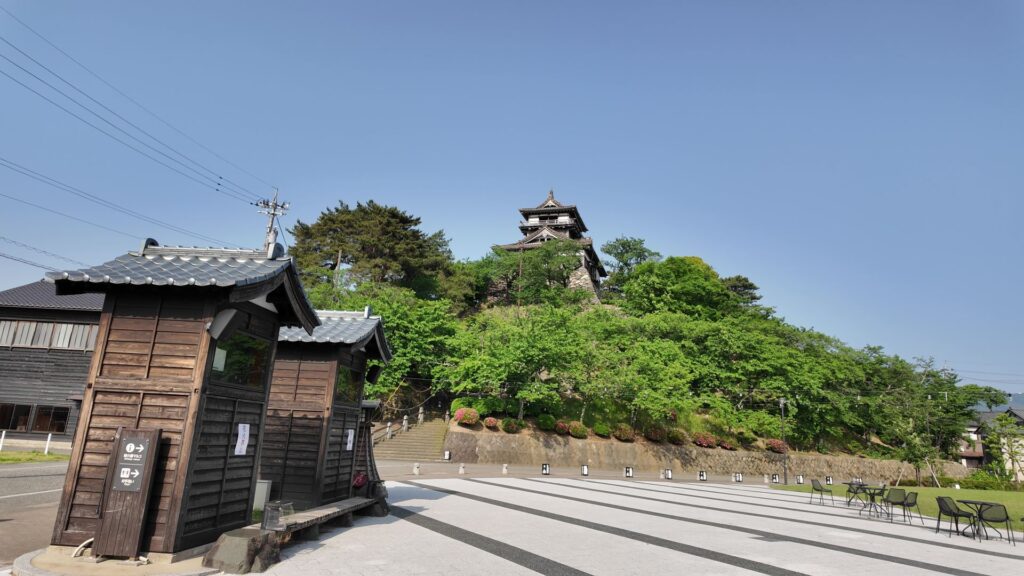

丸岡城天守下の、駐車場に来ています。ここからなら、天守まですぐに行けそうです。ここはかつての二の丸で、裏門があった辺りでしょうか。天守がある本丸は、ここから丘を登ったところにありますが、高さは20メートルもありませんし、通路もよく整備されています。城めぐりとしては、簡単に終わってしまいそうに思えます。しかし、今回は現地で唯一残っている天守を満喫したいので「天守尽くし」と称してご案内します。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しています。よろしかったらご覧ください。

天守にアクセス

まず、天守に行くにも、2通りのルートを通って、天守の周りを見学します。最初は、駐車場から本丸の方に登っていきます。この通路は明治以降に作られたのですが(おそらく昭和時代に公園として整備されたとき)、現在、ビジターに一番よく使われています。階段を上がっていくと、すぐ本丸に着いてしまいます。

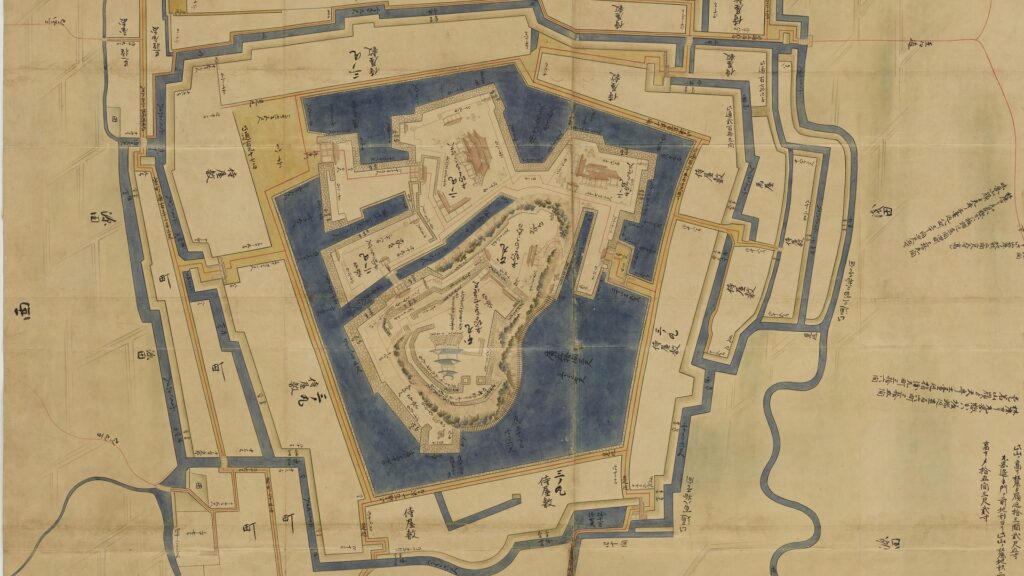

城周辺の地図

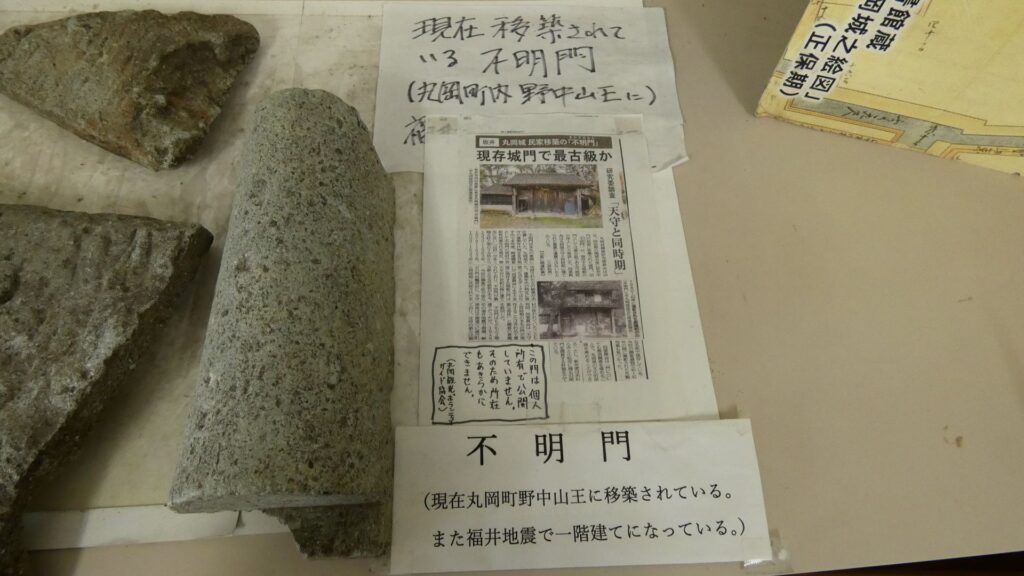

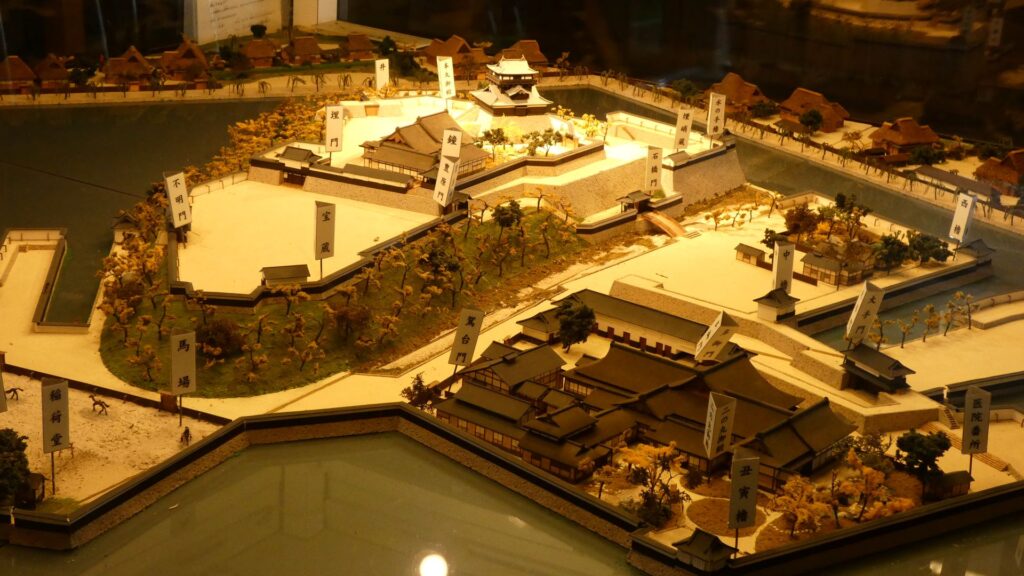

本丸に上がった所は「松の丸」とも呼ばれていて、本丸の正門と不明門(あかずのもん)がありました。実は不明門は、民家に移築されていて、調査により天守と同様の古さであることが証明されています。実は天守はひとりぼっちではなかったのです。現在券売所がある辺りにも埋門がありました。現代は関門がないので、簡単に天守の方に向かうことができます。

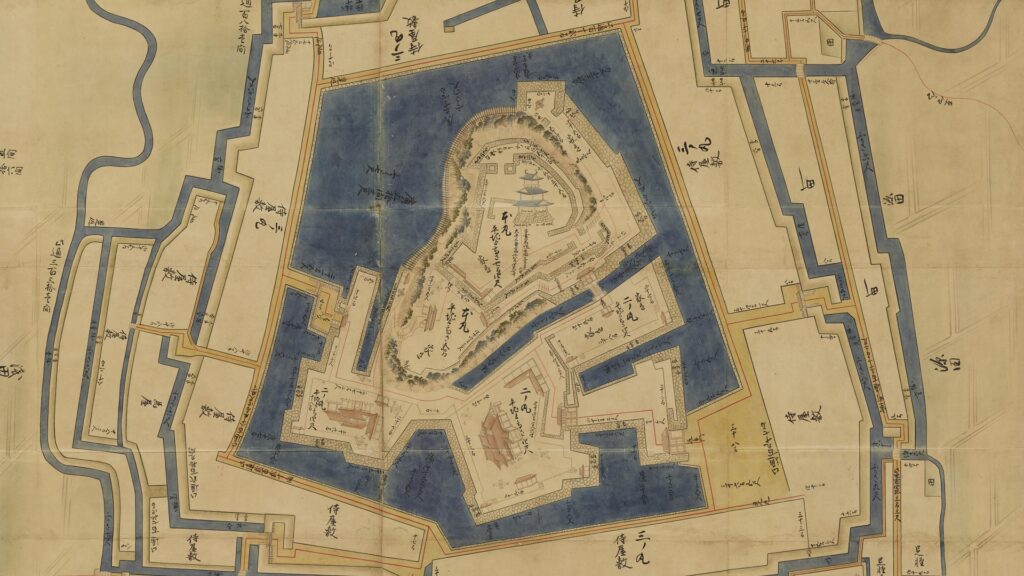

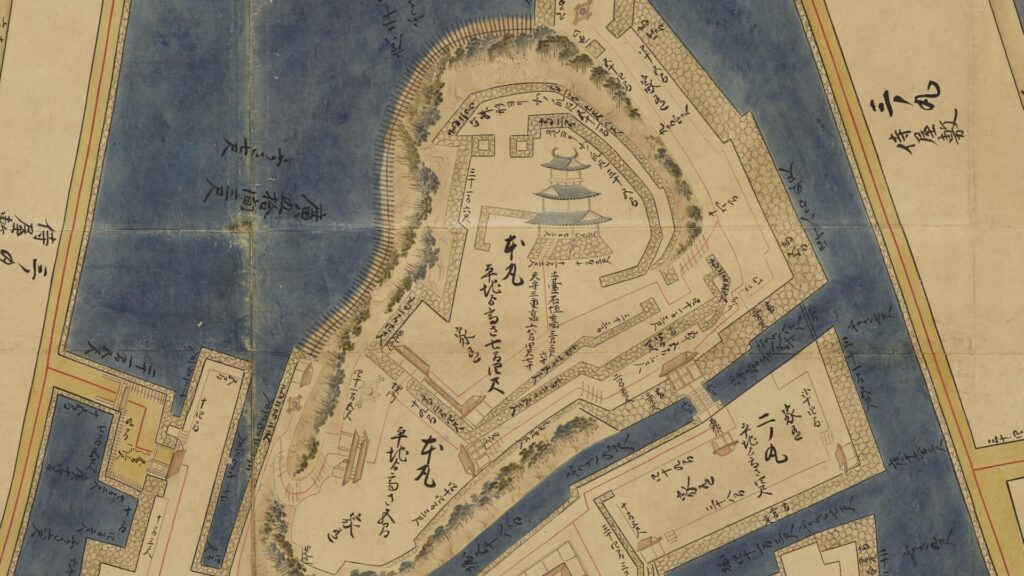

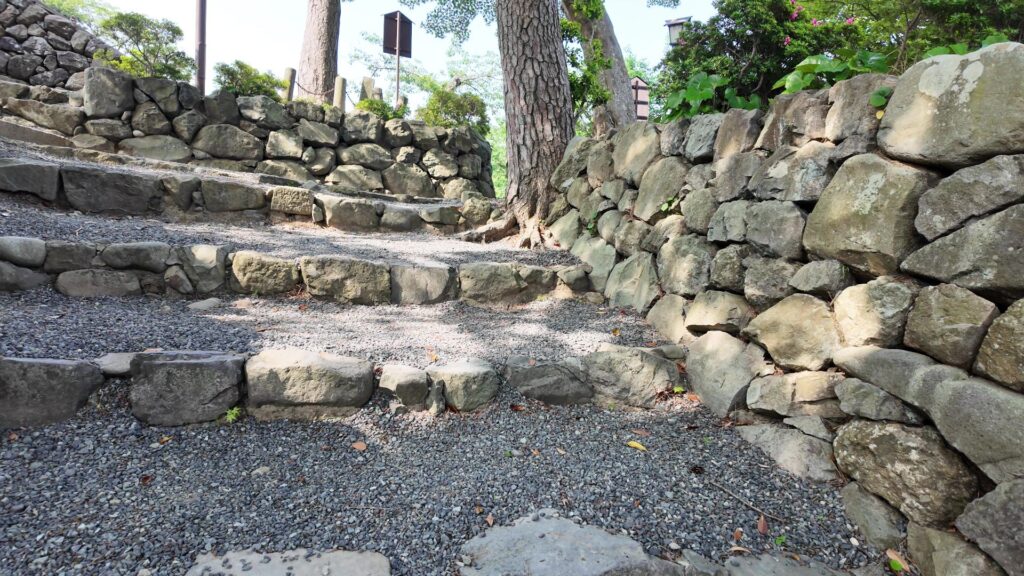

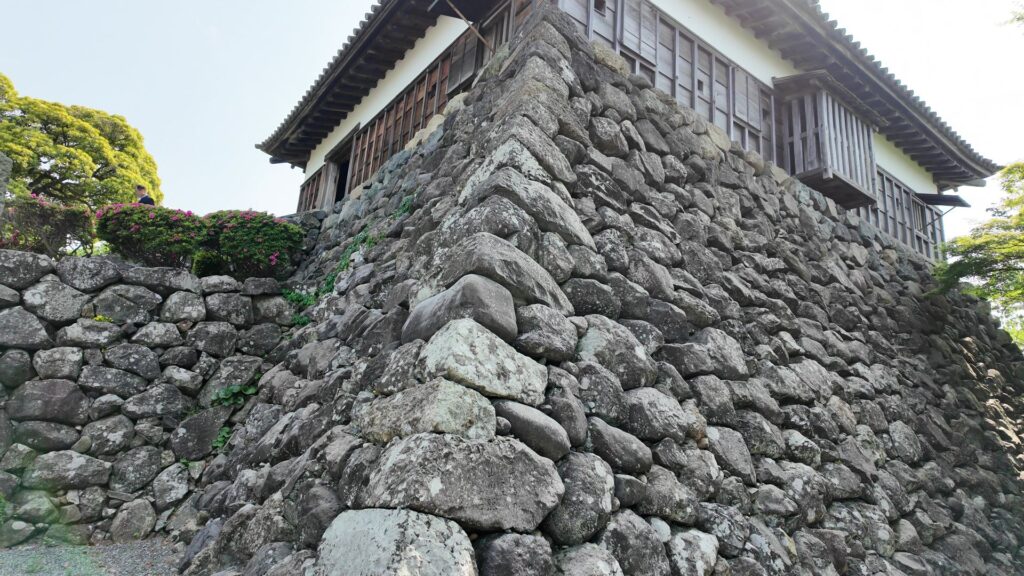

もう一つのルートからアクセスしてみましょう。反対側から登ります。こちらも明治以降の通路になりますが、石垣が残っていて雰囲気が出ます(ここは通称「おとこざか」かもしれません)。途中から、天守の周りを歩いていけそうです。石垣が段状になっていて、腰曲輪のようです。昔の絵図(「越前国丸岡城之絵図」)も同じようになっています。城らしい場所です。

進んでいくと、井戸があります。説明板によると、一向一揆との戦いのときに、この井戸から大蛇が出て、霞をかけて城を守ったという伝説があるそうです。井戸から上がるところも、門の跡のようになっています。天守に着きました。

古風な天守を鑑賞

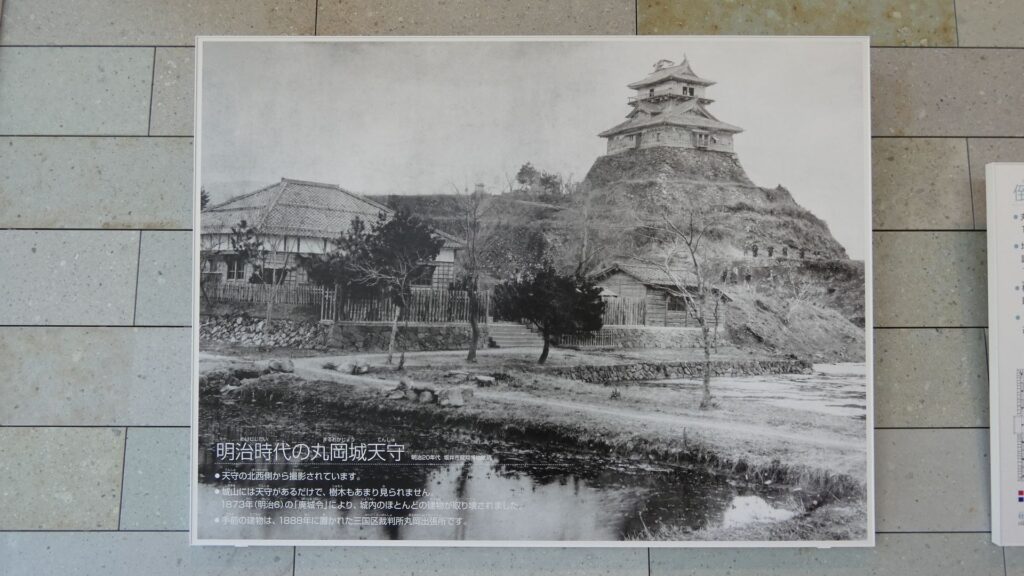

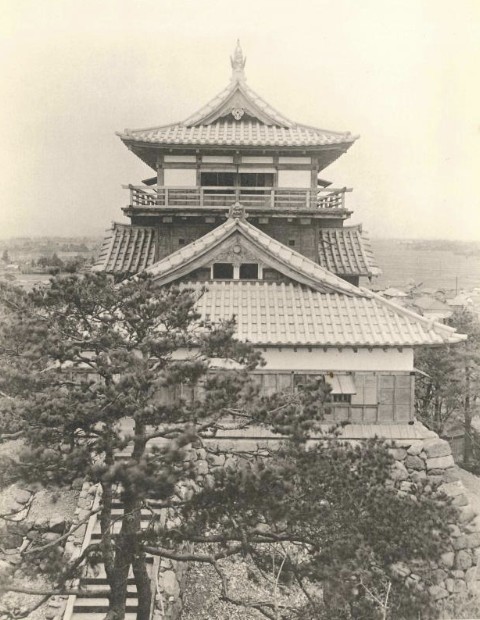

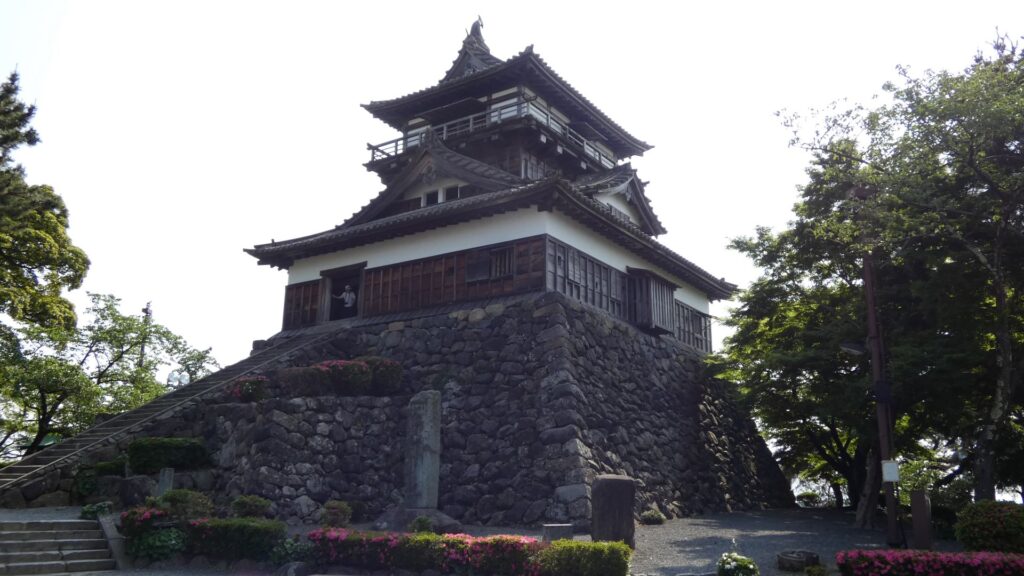

古風な天守のルックスを、改めて鑑賞しましょう。この姿を見ていると、どうしても現存最古の天守に思えてしまいます。無理もありません、この天守は古風な天守の特徴をいくつも持っているのです。

一つ目は、望楼型天守であることです。望楼型とは、大きな入母屋造りの建物の上に、望楼を乗せた形式で、初期の天守に見られた特徴です。例えば、新しい型式(層塔型)の福山城天守と比べると、全然違います。

次に、最上階に廻縁や高欄(べランダ)が取り付けられていることが挙げられます。これも、初期の天守に用いられていました。でもこの天守には、当初は違うもの(腰屋根)がついていました。廻縁は、外には出られない飾りとして後付けされました。

それから、板張りの多くの部分がむき出しになっていることも挙げられるでしょう。松本城天守などに、同様の特徴が見られます。松本城の場合は、黒い部分が漆塗の下見板張りになっています。

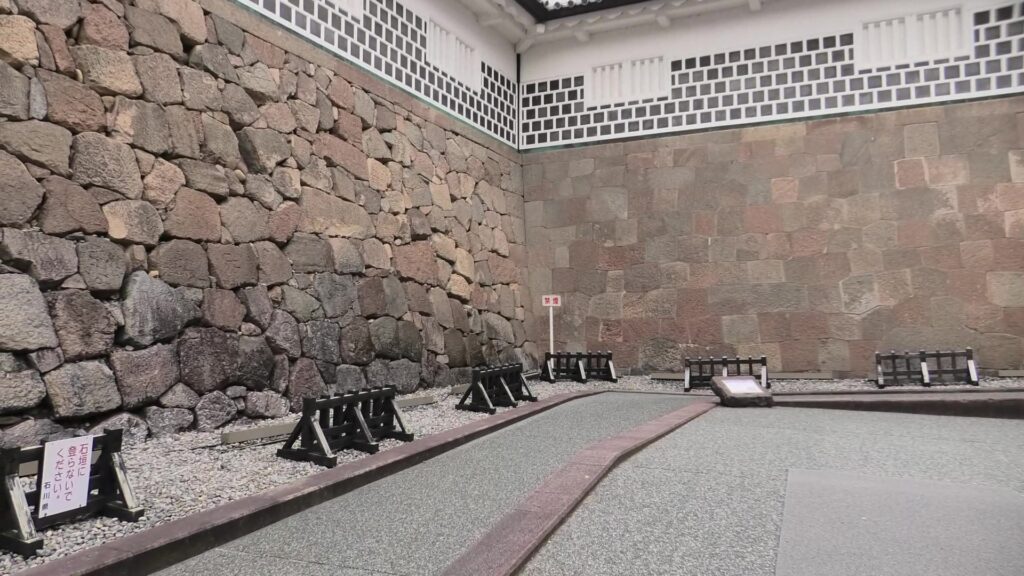

更には、石垣が古い形式(野面積み)であることと、石瓦を使っていることも、武骨で古風に見せています。丸岡城天守は、現存天守唯一の石瓦葺きで、近隣の北ノ庄城や、福井城も、石瓦を使っていました。寒冷地に適応できる耐久性があったことと、越前国では、笏谷石が優れた石材として知られていました。安土城天守台階段に、笏谷石を使ったタイルがありますが、柴田勝家が織田信長に献上した石を使ったと言われています。しかし、廻縁と一緒で、この天守は当初、こけら葺きで、後から石瓦葺きになったのです。現在まで必要に応じ、瓦の修理・交換が行われていますが、笏谷石の調達は困難になっているため、昭和時代から石川県産の石材を使っているそうです。

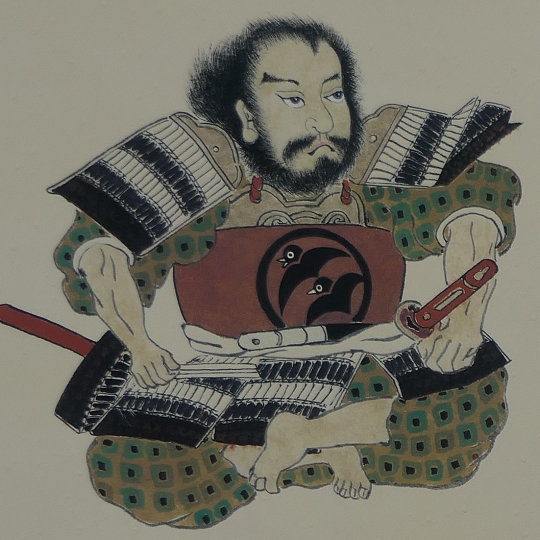

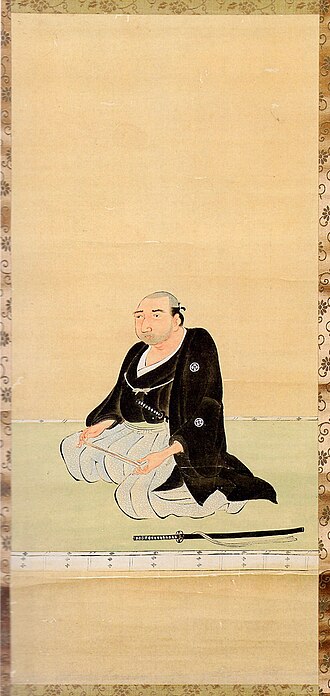

最近行われた調査により、この天守は、現存最古ではないことがわかったのですが、天守を築いた本多成重やその跡継ぎたちが、意識して古風なスタイルにしたということなのです。どうしてなのでしょうか。そんなことを考えながら、天守の中に入りましょう。

現存天守に突入

いよいよ天守の中に入ります。この天守は、2重3階、高さは約12メートル、石垣を含めると約18メートルです。現存12天守中、11番目の高さです。でも、低いとは全然感じません。単独で立っている「独立式」だからでしょうか。このまっすぐな石階段も面白いのですが、調査によれば、かつては曲げられていた痕跡があったそうです。階段の脇の石垣に建物があった可能性もあるそうです。謎は尽きません。

天守一階に入りました。すごい柱の数です。部屋の中だけで、26本もの柱があります。中央の6本を含め、多くは古材が今も使われています。天守全体の重さは公表されていませんが、石瓦だけでも約6千枚で120トンもあるそうです。柱は追加されたり入れ替えられたりしていますので、途中で石瓦に変わったことが関係しているかもしれません。

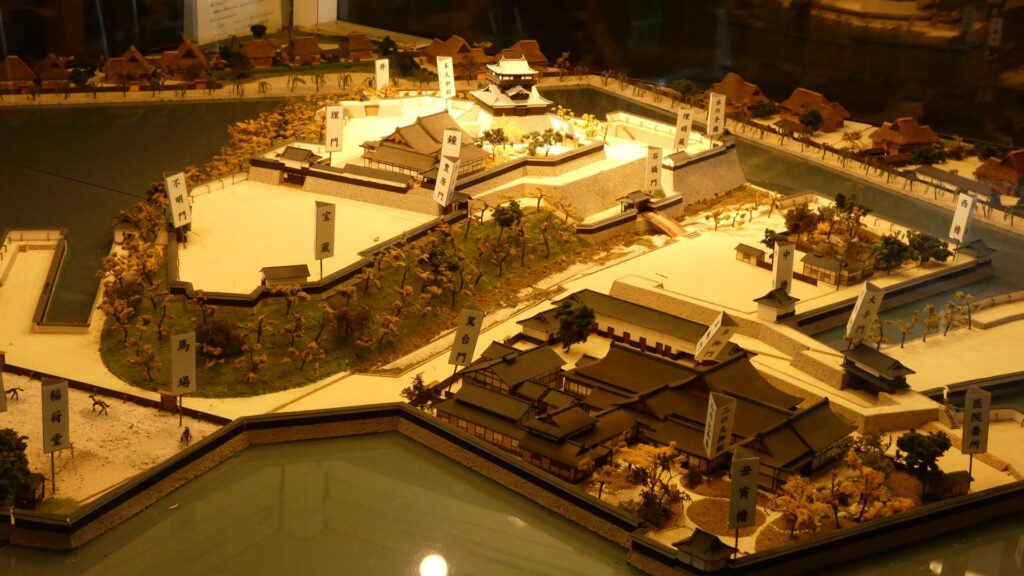

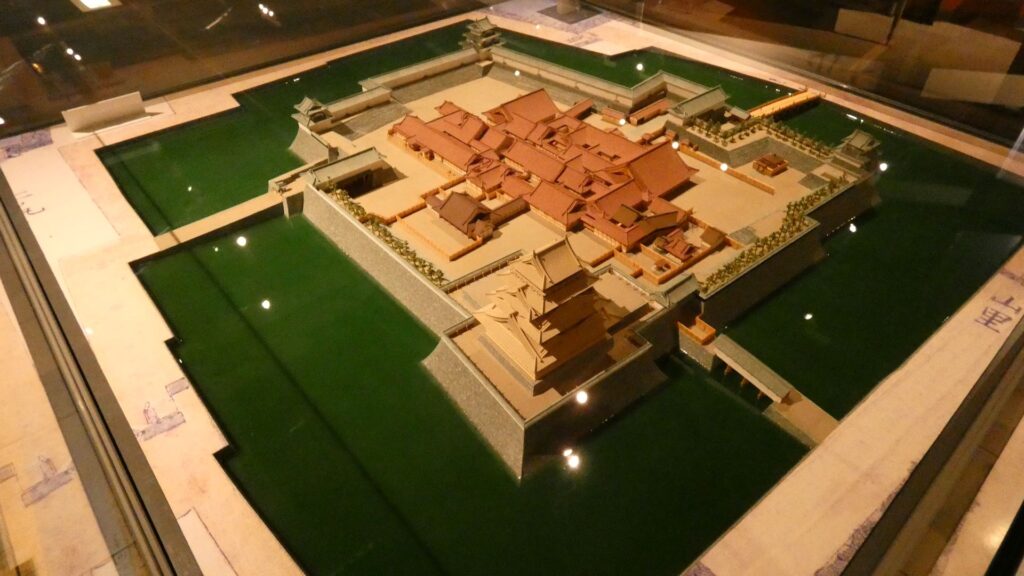

部屋の中を歩いてみましょう。「石落とし」がありますが、実際には「格子出窓」と言っていいものです。狭間や通常の格子窓もあります。さすがにたくさん備えられています。城の模型もあります。

二階に行きます。とんでもなく急な階段です。傾斜は65度あります。ロープまでついていて、これは大変です。

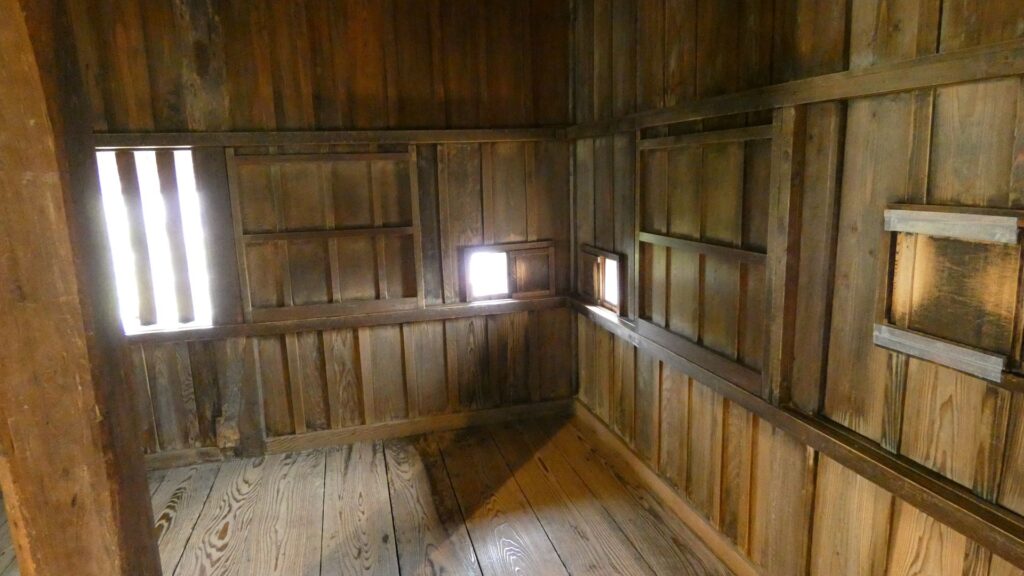

二階に昇りました。望楼型で、一階の屋根裏部屋の位置付けなのですが、意外と明るいです(狭間・屋根の窓から採光しています)。本多親子のディスプレイがあって、かっこいいです。二階は柱が少ない空間ですが、周りはいろいろあります。まず、東西にある破風の内側が部屋になっています。また、南北にある切妻屋根の中も出部屋になっていて、中に余裕で入れます。石瓦が間近に見学できます。守備兵がこもって戦うための場所だったのでしょう。

そして、最上階への階段です。傾斜はさらにきつく、67度です。がんばって昇るしかありません。最上階は開放的で、昇った甲斐がありました。ここからは、東西南北全方位の眺めを楽しむことができます。昔は戦いのための物見をしたのでしょうが、今は平和で豊かな街を眺めることができます。屋根の骨組みも直接見えます。笏谷石で作ったかもしれない鬼瓦の裏面も見えます。

内堀ラインから天守を眺める

まずは、現在の地図と、昔の絵図を比べてみましょう。現在の地図の赤いラインが昔の内堀です。ただ、ほとんどは市街地になってしまっていますので、天守のビュースポットを探したり、これからの城跡の開発プランについて、紹介します。

現在の地図

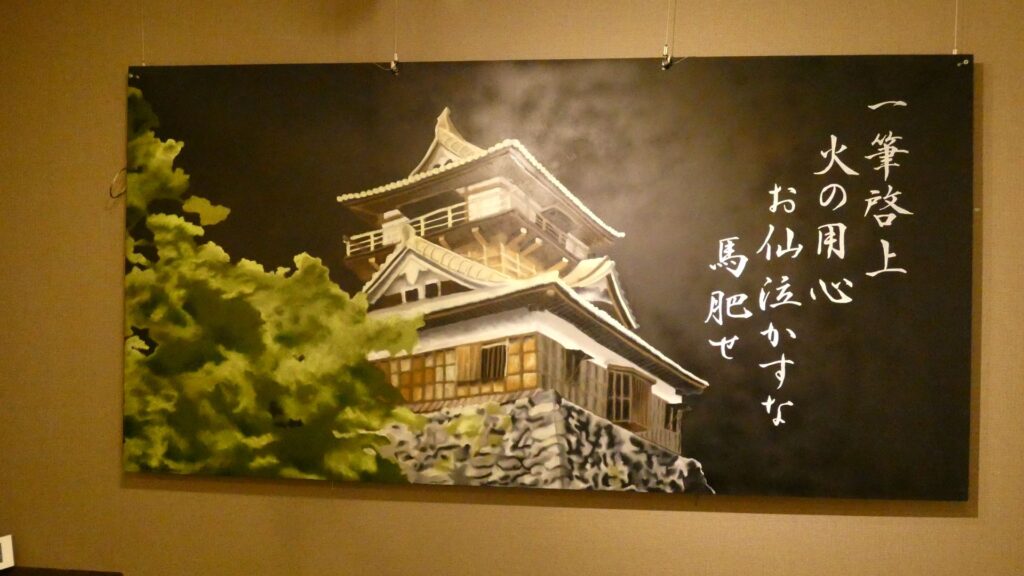

駐車場から、天守と反対方向に進みます。右側には「一筆啓上 日本一短い手紙の舘」があります。その辺りから左に曲がります。五角形の内堀の頂点の一つです。なぜ五角形の形をしているかというと、攻めてくる敵を混乱させるためにこうなったという説があります。

北側から西側に回り込む辺りに追手門がありました。もうすぐ天守のビュースポットです。また天守が見えてきました。お天守前公園です。丸岡城天守は、丘と石垣と建物合わせて、高さが35メートル以上あるはずです。ここからだと、その高さを丸々感じることができます。石瓦の屋根もはっきり見えるので、渋さが光ります。

先に進んで南側を回ります。民家が多い場所です。実は、この内堀を一部復活させる計画があるのです。もちろんすぐにはできませんが、半世紀くらいかけて、建て替えの際にお願いするなどして、公有地化を進めるそうです。遠大な計画です。現在は、丸岡城観光情報センターなど、天守周辺の整備を進めています。駐車場に戻ってきました。内堀一周、達成です。

リンク、参考情報

・丸岡城公式ウェブサイト

・坂井市 丸岡城国宝化推進事業

・「丸岡城 ここまでわかった!お天守の新しい知見と謎/吉田純一著」坂井市文化課丸岡城国宝化推進室

・「一筆啓上 家康と鬼の本多作左衛門/横山茂著」郁朋社

・丸岡城研究調査パンフレット「知られざる丸岡城」

・「丸岡城お天守物語~天守を守った人々~」坂井市

・「坂井市埋蔵文化財発掘調査報告書 丸岡城跡」2021 坂井市教育委員会

・「丸岡城周辺整備基本計画」坂井市

・「江戸期天守と大名支配」中尾七重氏研究論文

・「本多作左衛門重次と子孫たち」取手市埋蔵文化財センター第2回企画展資料

・「福井の戦国 歴史秘話 第5号」平成29年6月30日福井県発行資料

これで終わります、ありがとうございました。