Features

Walking around Front of Castle

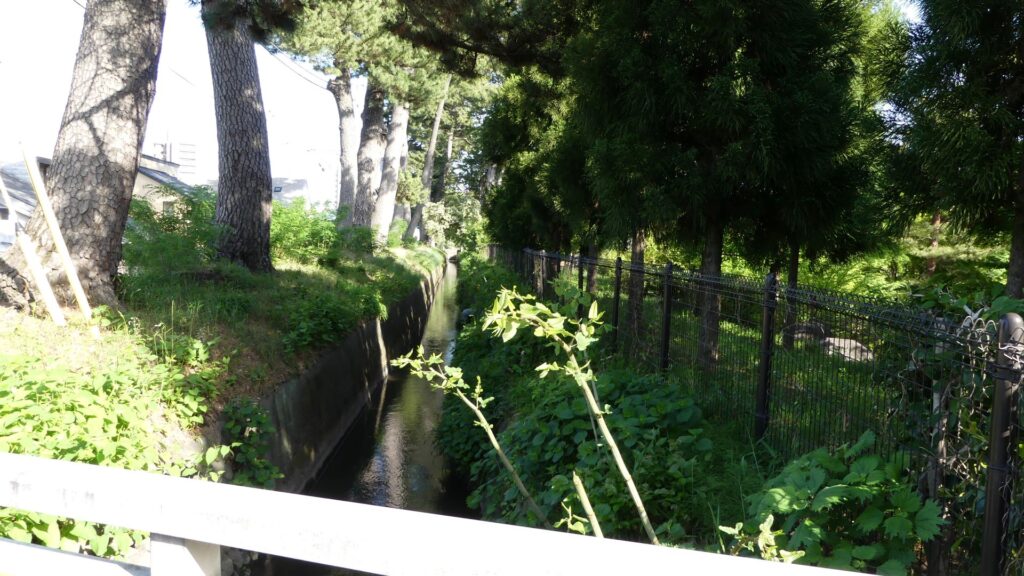

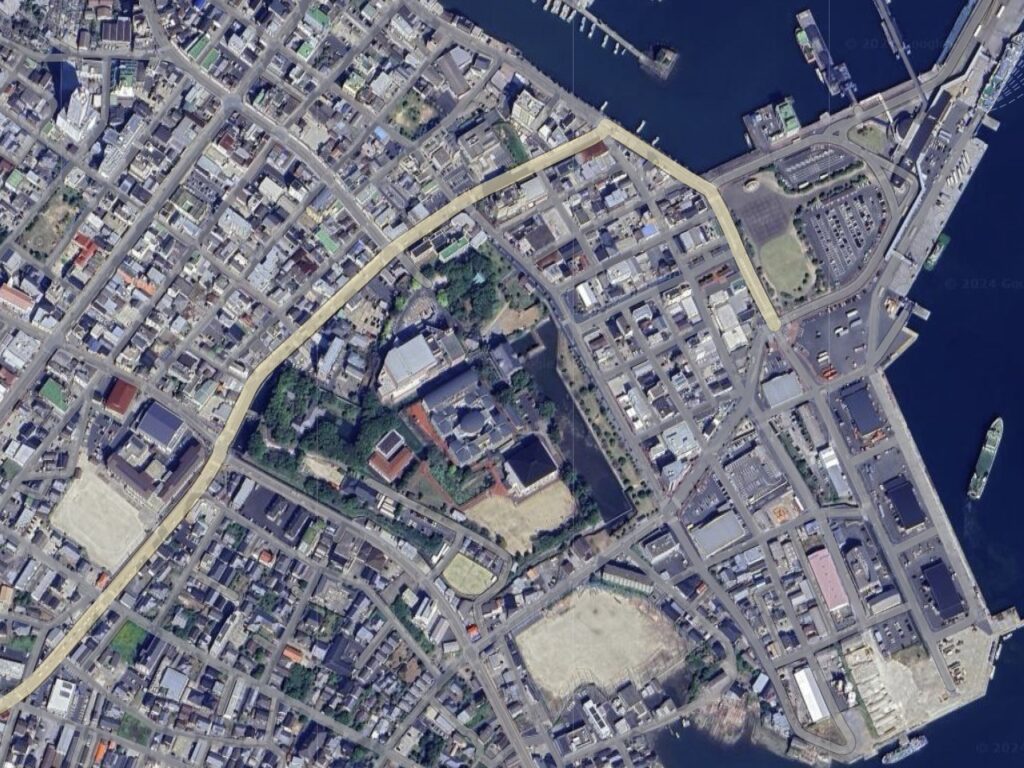

If you want to visit Fukue Island where Fukue Castle Ruins are located, you wil need to take a ship or a plane. The ruins are closer to Fukue Port than Fukue Airport, which is only about 300m away from the port. If you walk from the port to the ruins in the west, you will see the eastern stone walls and the moats in the front. However, the moats had originally been the frontline of the seashore, and where the new artificial land is currently located. That’s why the moats are still filled with the sea water which is controlled by the tide.

The stone walls are part of the second enclosure, which faced the sea as the front line of the castle. Its corner on the left is one of the canon ruins. The stone walls were basically piled using basalt natural stones which had been produced by Onidake Mountain of the island. Meanwhile, the corners of the stone walls were piled using precisely processed stones. This was because the corners mainly had to support the weight of the walls. If you walk to the north along the moats, you will also see the water gate which was used for ships.

Over the moats, you will eventually arrive at the ruins of the main gate which is the entrance of the northern enclosure. The gate also faced the sea in the front.

The stone walls of the gate were piled up using precisely processed stones, as it was also the front gate. It had a turret building on it as well. The enclosure now has the Goto Kanko Historical Museum which looks like a Main Tower, where you can learn the history and culture of Goto Islands.

Going to the Back of Castle

If you go to the back of the castle in the west, from the northern enclosure, you will see the main enclosure and the inner moat. The main enclosure is now used as a high school. That’s why visitors can only look around it. The stone walls of the enclosure have something like a gap, which was actually one of the entrances where the bridge over the moat used to be. If you go further, you need to turn to the right rear and will walk along the long stone walls of the northern enclosure. There is also one of the canon base ruins nearby.

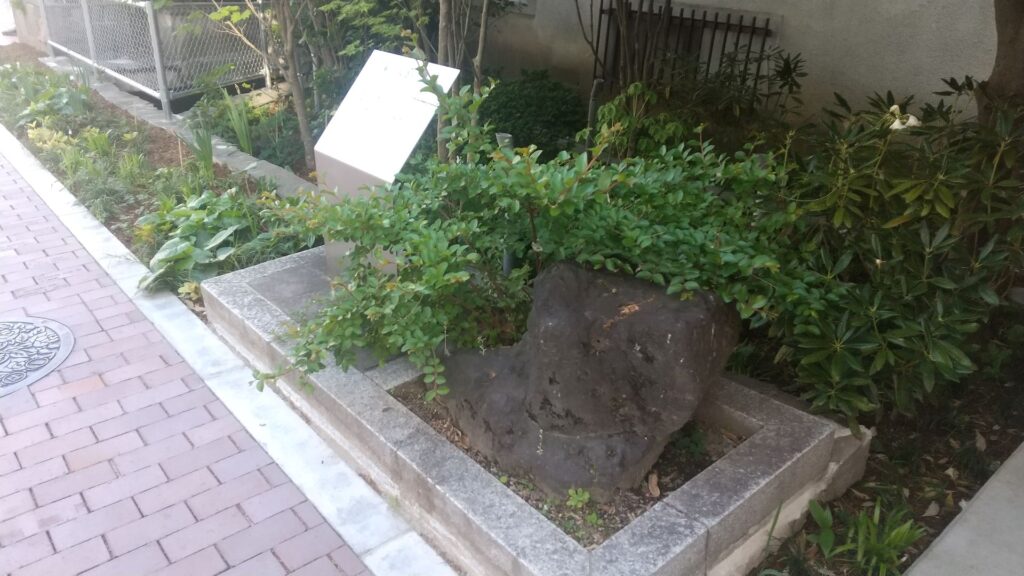

It would be better to exit Fukue Culture Hall, which uses the former castle’s land, in order to see the castle site more. If you go on the city area to the west, you will see the castle’s stone walls and the moat in front of them again. In fact, the moat is original, and does not originate from the sea, and is in the westernmost part of the castle. The stone bridge over the moat, and gate behind are original as well, which have been maintained for a long time. The gate was used as the back gate of the castle. The inside is the remaining retreat of the founder of the castle, Moriakira Goto. This site is open to the public, called “Goto Garden”. However, it sometimes has irregular holidays which may confuse visitors. Therefore, I recommend calling the management office in advance to confirm its business days, if you really want to see it.

Overall, the stone walls remain well even though most of the sea area around the castle has been reclaimed. The other remaining castle’s gate is used as the entrance of the high school.

Related Historical Sites

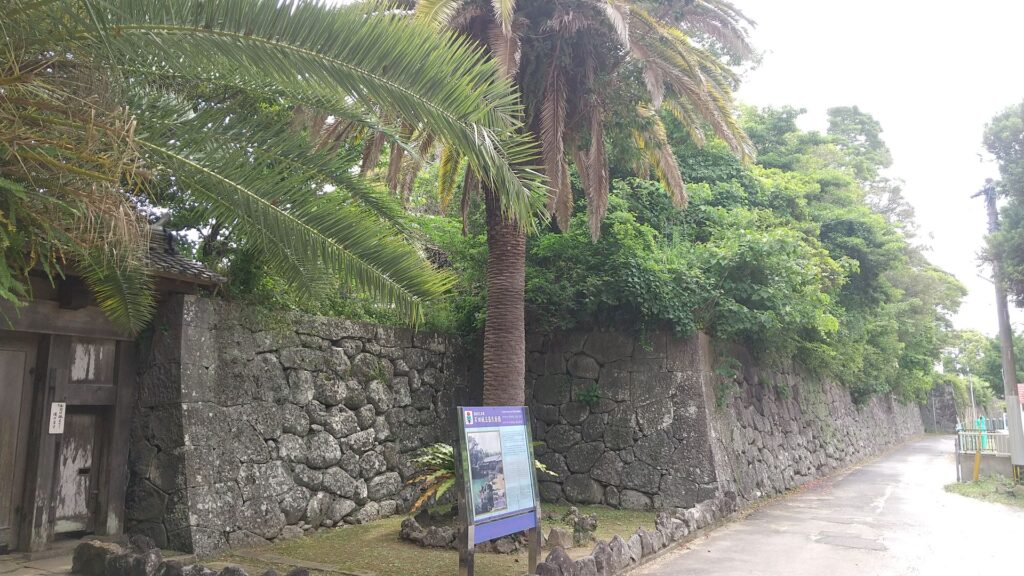

One of the related sites to Fukue Castle is Fukue Samurai Residence Street, which was the residential area of middle-class warriors of the Fukue Domain. It consists of the remaining gates and walls for the residences, which are about 400m long. The walls resemble those of Fukue Castle, but some points are different. There are rough stones lazily piled up, called “kobore-ishi” (meaning “spilling stones”), on the walls. There are also semi-circular stones, called “waki-ishi” (meaning “side stones”), at the edges of the walls. The latter stones keep the former stones on the walls. This is a unique system for the whole country. One theory suggests that invaders over the walls would inform the host by spilling the stones. The other theory says that the host would counterattack the invaders by throwing the stones.

Most of the area behind the gates and walls has become modern residences. However, the street still looks like what it was, with the stone pavements.

Another related site is Jotobana Ruins near Fukue Port. It was originally built as a lighthouse and the banks to protect the castle construction site from the big waves. Its only remaining item is the lighthouse, so you need to access it by crossing the modern pier. It was said that the site was built by the same craftsman group as those for the stone walls of the castle. In addition, originally, this structure was built alongside the castle, but in fact it was built even before the start of the castle construction. That meant the shogunate might have given an unofficial permission to the castle’s lord back then.

If you get close to the stone walls of the lighthouse ruins, you will see they look just like those of the castle. Such a historical site would make us interested in the history of the castle more and more.

Is this Extra Edition?

If you walk around the Fukue area, you will often see Onidake Mountain, a symbolic mountain of Fukue Island.

The mountain is 315m above sea level. It is classified as a volcano mountain but there have been no records of its eruptions in human history. Before that, it erupted and eventually made lava coast in the southeastern part of the island. The eruption made the top of the mountain look like a mortar, academically called a scoria hill. People burn off a field of the mountain every several years; the mountain is covered with green grass.

In fact, the mountain is related to the Fukue Domain and Fukue Castle. It was one of the 11 lookout posts the domain built on the islands, in order to monitor foreign ships. You will realize it is a good place for the lookout where you can look over the sea and the castle site.

There is also the lava coast the mountain created at the opposite side. The coast provided the natural stones to the castle to build its stone walls. The castle’s history comes with the natural environment of the island.

My Impression

I honestly say that I thought it would be enough to have a day trip just to visit Fukue Castle Ruins. That’s why I originally bought a return ticket using ships to and from Nagasaki Port in one day. However, when I got there, I got interested in many other things. As a result, I unfortunately didn’t have enough time to see everything including the lava coast and a church. Therefore, I recommend staying overnight if you visit Fukue Island.

That’s all. Thank you.

Back to “Fukue Castle Part1”