小早川隆景の城

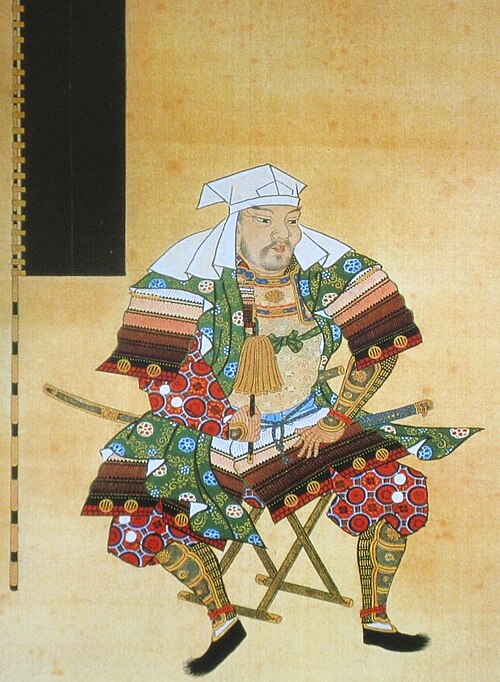

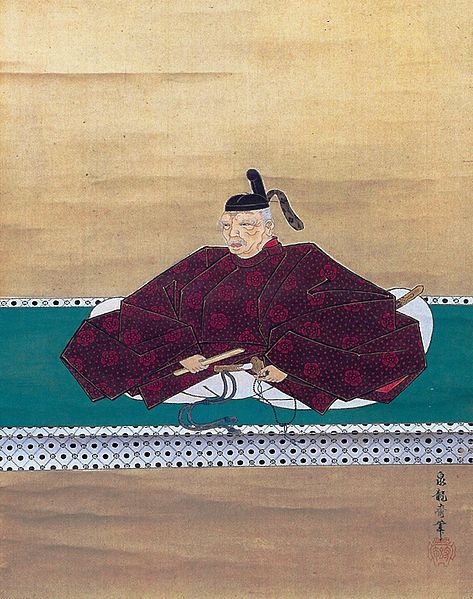

小早川隆景といえば、毛利元就の三男で、次男の吉川元春とともに、毛利本家を支えた「毛利両川」として有名です。また、豊臣秀吉の天下統一後には「五大老」の一人にもなり、豊臣政権の中枢も担いました。つまり、戦国時代から安土桃山時代にかけて、重要な地位を占めた人物です。

隆景はその過程の中で、2つの重要な城を築きました。新高山城と三原城です。新高山城は山城で、隆景が小早川家を継いでから築城し、本拠として毛利が織田信長に対峙したときまで使いました。一方、三原城は海城で、豊臣政権下で天下統一が進み、朝鮮侵攻が行われる中で、隆景の本拠となりました。どちらも、当時の状況や、隆景のポジションを反映している城だと思います。

三原市の範囲と城の位置今回の記事では、小早川隆景の武将人生と、2つの城の歴史をリンクさせてご紹介します。三原城は、隆景の後も存続しますので、その辺りも触れてみます。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しています。よろしかったらご覧ください。

小早川隆景の登場

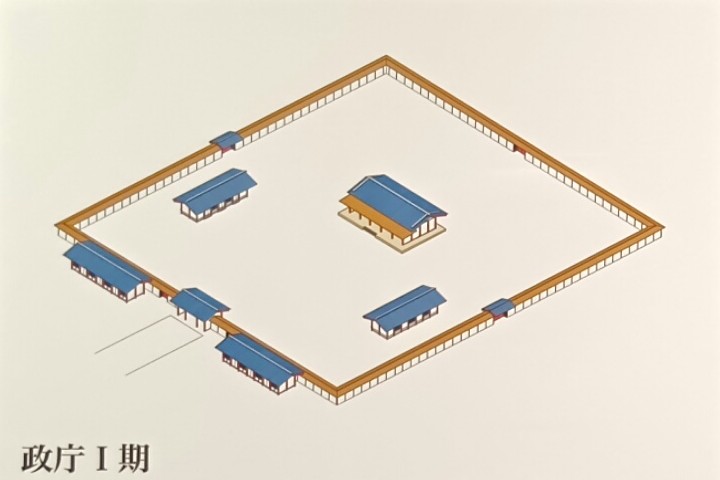

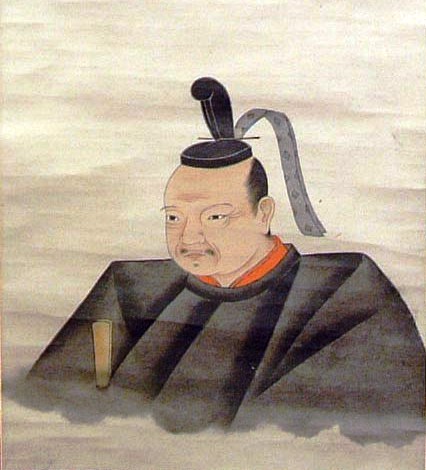

まず、隆景以前の小早川氏について簡単にご説明します。小早川氏のルーツは、現在のイメージとは異なり、関東地方の相模国(現在の神奈川県)になります。源頼朝に仕えた土肥実平の子、遠平(とおひら)が相模国の地名(早川荘または小早川村)から小早川氏を名乗ったとされています。平家が滅びると、遠平は恩賞として安芸国(現在の広島県)・沼田荘を与えられ、その2代後の茂平(しげひら)は、承久の乱での功績で、竹原荘を与えられました。この2つの領地を基盤に、沼田小早川氏と竹原小早川氏が成立します。相模国の土肥氏宗家は、鎌倉幕府内の争いで衰退してしまったので、小早川家が土肥氏の流れを組む本流になったのです。

両小早川氏は、鎌倉幕府の滅亡、南北朝の対立といった困難を乗り切り、戦国時代まで生き残っていました。沼田小早川氏は高山城、竹原小早川氏は木村城を本拠とし、強力な水軍を擁するようになりました(「小早川水軍」)。しかし戦国時代後半になると、中国地方では大内氏・尼子氏という2大勢力が表われ、両小早川氏は翻弄されるのです。また、両方とも当主の早世が相次ぎ、勢力が弱まり、その家臣たちにも動揺が走っていました。

小早川氏の本拠地の位置そんな中で登場したのが、毛利元就です。彼自体も、安芸国の国人領主の一人でしたが、そのリーダー格として、大内義隆からも頼られていました。また、隆景以前から、毛利氏と竹原小早川氏は親戚関係になっていました(元就の姪が当主・小早川興景の妻)。1541年(天文10年)奥景が跡継ぎなく亡くなると、義隆は元就の子・隆景を後継として強く推薦しました。元就は渋っていたようですが受け入れ、1544年(天文13年)隆景が12歳で当主となりました。元就としても、有力氏族とその勢力圏を傘下に収めたのです。

沼田小早川氏では、当主が病弱で、家臣が大内派と尼子派に分かれて対立していました。そこで、最有力の重臣と、大内義隆・元就が諮り、1551年(天文20年)に隆景が小早川家の統一当主になったのです。このとき元就が、謀略で元の当主を無理やり隠居させ、反対派の家臣を大量粛清したという逸話があります。しかし実際にその通りだったかは判然としません。いずれにせよ、それまでに吉川家にも次男・元春を送り込んでいたので、「小早川隆景」の登場により「毛利両川体制」が確立したのです。

新高山城の築城

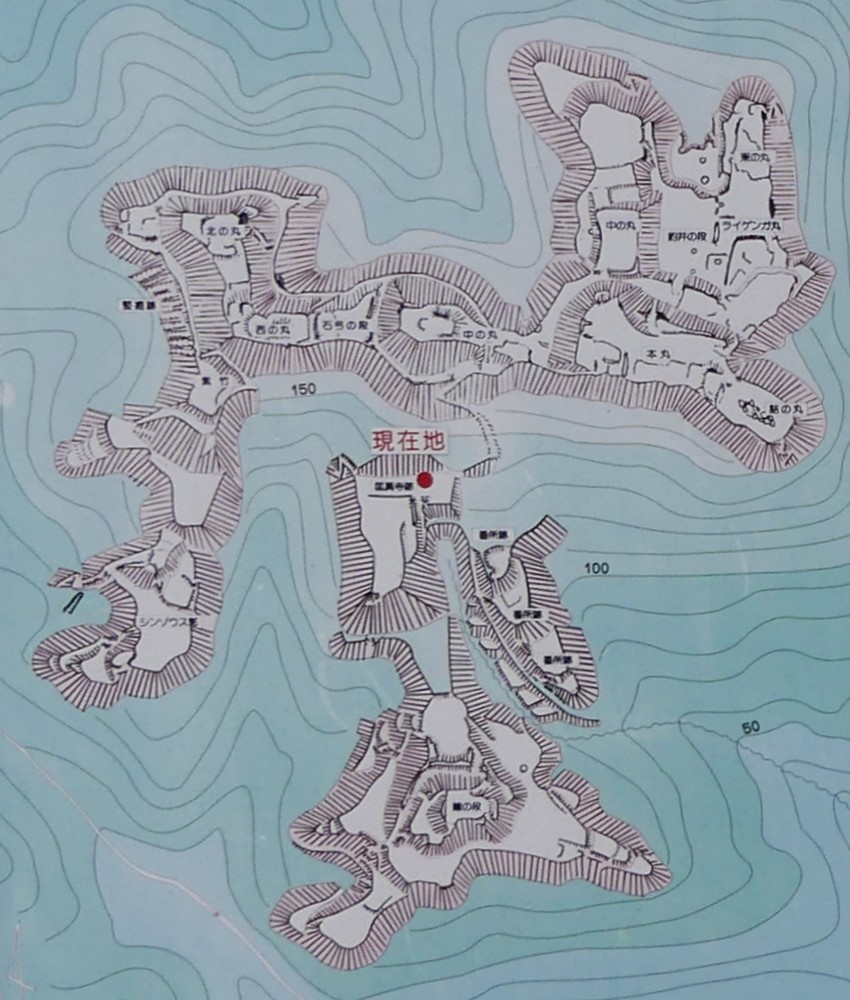

両小早川氏の当主となった隆景は、沼田小早川氏の本拠・高山城に入りますが(1551年、天文20年)、翌年には新しい本拠・新高山城を築城します。実は、この2つの城は沼田川を挟んだ、2つの山の上にそれぞれあるのです。なぜわざわざ、すぐ近くの似たような場所に新たに本城を築いたのでしょうか。一つには、それぞれの山の別名にヒントがあります。高山城の方は「雌高山(めすたかやま、他には妻高山など)」、新高山城の方は「雄高山(おすたかやま)」とも呼ばれていて、その印象からもわかる通り、新高山城の方が急峻な地形で、岩山の上に築かれ、防御力が高かったからと思われます。次に、当時は海が沼田川まで入り込んでいて、新高山城の辺りが船着場として丁度よかったとも考えられます。また、新当主として人心を一新し、家臣団を再編成するよい機会にもなったでしょう。

隆景が小早川氏当主として独自性を発揮し始めていた1555年(弘治元年)、有名な厳島の戦いが起こり、毛利氏が中国地方の覇権を握りました。隆景も小早川水軍を率いて活躍しました。一方でこの頃、毛利本家を継いだ毛利隆元、弟の吉川元春、小早川隆景との間は必ずしもしっくりいっていなかったようです。それを受けて父親の元就から出されたのが「三子教訓状」です(1557年、弘治3年、下記補足1)。これが、もっと有名な「三本の矢」のエピソードの元になったと言われています。

(補足1)

・毛利の苗字を末代まで廃れぬように心がけよ。(第一条)

・元春と隆景はそれぞれ他家を継いでいるが、毛利の二字を疎かにしてはならぬ。(第二条)

・三人の間柄が少しでも分け隔てがあってはならぬ。そんなことがあれば三人とも滅亡すると思え。(第三条)

・隆元は元春・隆景を力にして、すべてのことを指図せよ。また元春と隆景は、毛利さえ強力であればこそ、それぞれの家中を抑えていくことができる。(第四条)

・隆元は、元春・隆景と意見が合わないことがあっても、長男なのだから親心をもって毎々、よく耐えなければならぬ。また元春・隆景は、隆元と意見が合わないことがあっても、彼は長男だからおまえたちが従うのがものの順序である。(第五条)

・この教えは、孫の代までも心にとめて守ってもらいたいものである。そうすれば、毛利・吉川・小早川の三家は何代でも続くと思う(第六条)。

隆景は終生、この教えに沿って生きていったと言えるでしょう。

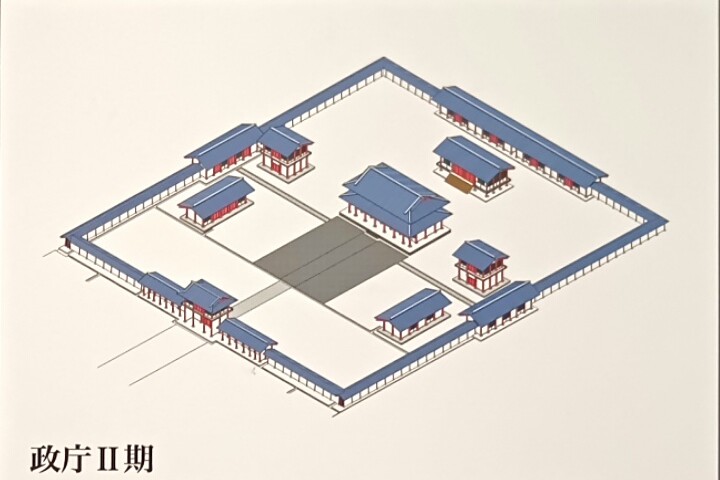

新高山城は山城でしたが、中世とその後の時代の過渡期のような性格を持っていました。中世以来の山城としては、川を背にし、山の地形を利用し、曲輪・空堀・切岸などを組み合わせ、敵の侵入を防ぐようになっていました。また、山頂近くに6つもの大井戸があって、日常生活、更には籠城戦にも耐えられるようになっていました。新しい要素としては、石積み・石垣を多用し、曲輪の補強とともに、城主の権威をも表しました。曲輪の入口も枡形を導入し、防御力を高めていました。重臣の屋敷地も、城下に集めていたことがわかっています。

1561年(永禄4年)、隆景は、毛利宗家の元就・隆元父子の官位任官を祝い、新高山城に招待しました。その滞在は永禄4年3月26日から10日間に及び、様々な儀式や祝宴が行われました。元就は山麓の重臣屋敷、隆元は中腹にある寺に宿泊したとの記録があります。また、中腹には「御会所」「清所(きよどころ)」能舞台といった儀式を行う建物群がありました。頂上部の本丸には「高之間」と呼ばれる金閣・銀閣風の建物があったようです。更に「茶湯之間」で太平記の講読会も行われたので、茶室や図書施設まであったのです。新高山城は、戦うための場だけでなく、政治・文化の中心とした役割も担っていたのです。

隆景の本拠地は、その後徐々に三原城に移っていきますが、1596年(慶長元年)までは維持されたとされています。

三原城の築城

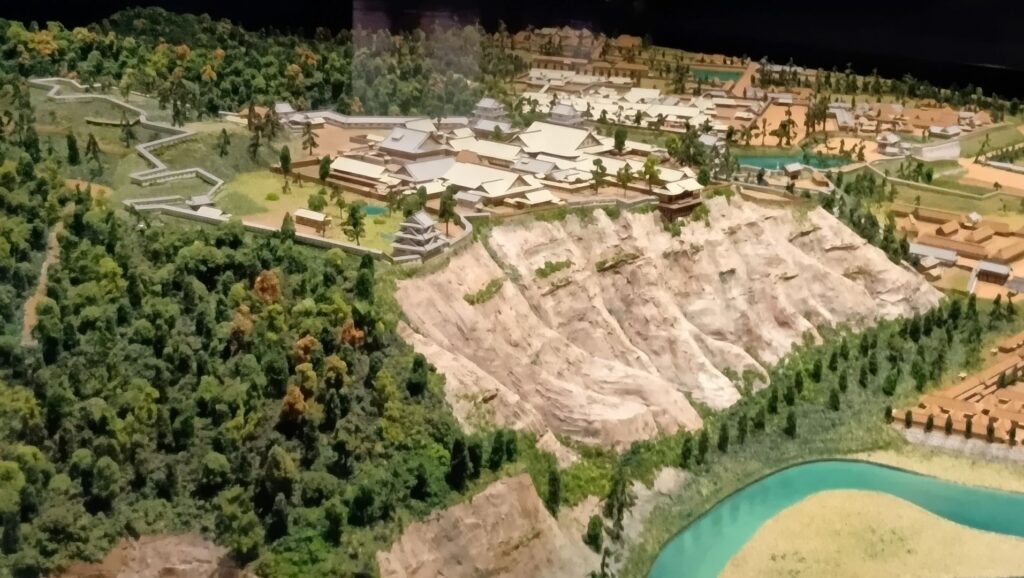

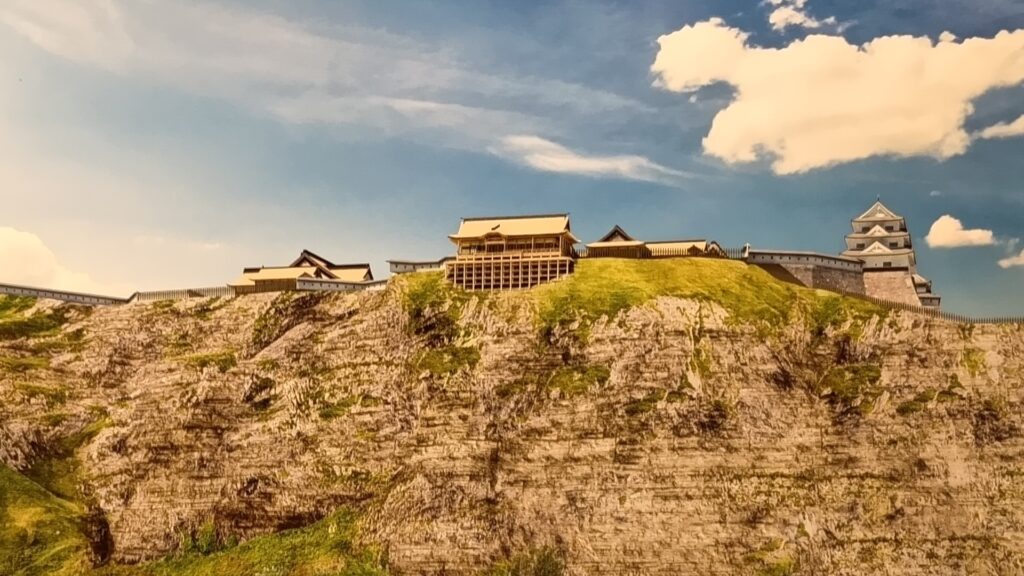

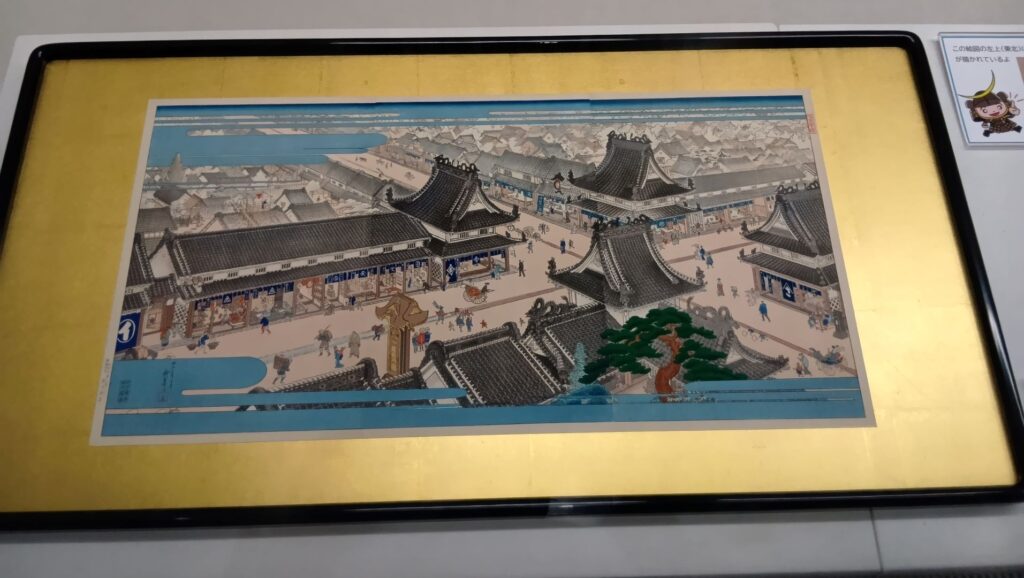

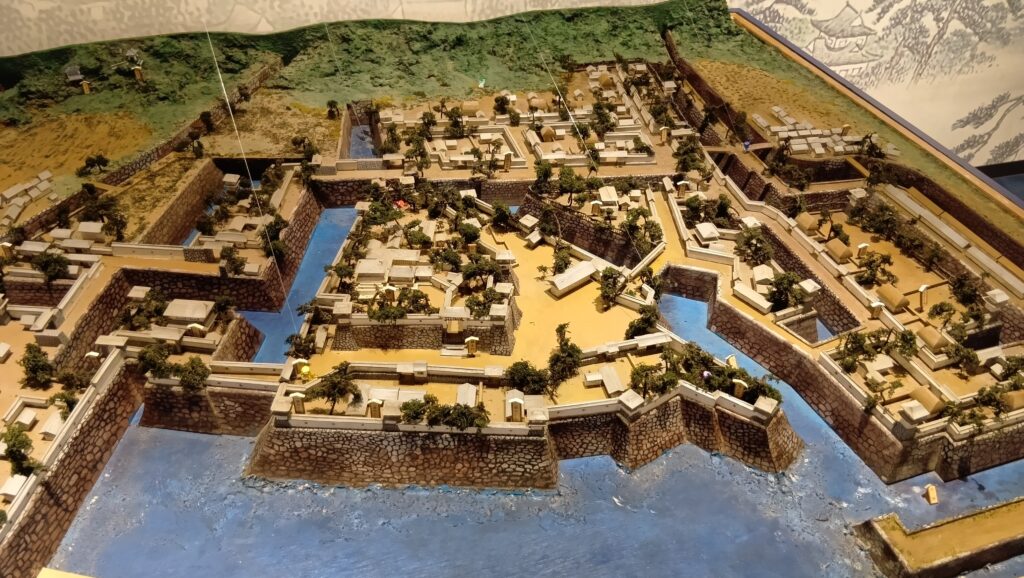

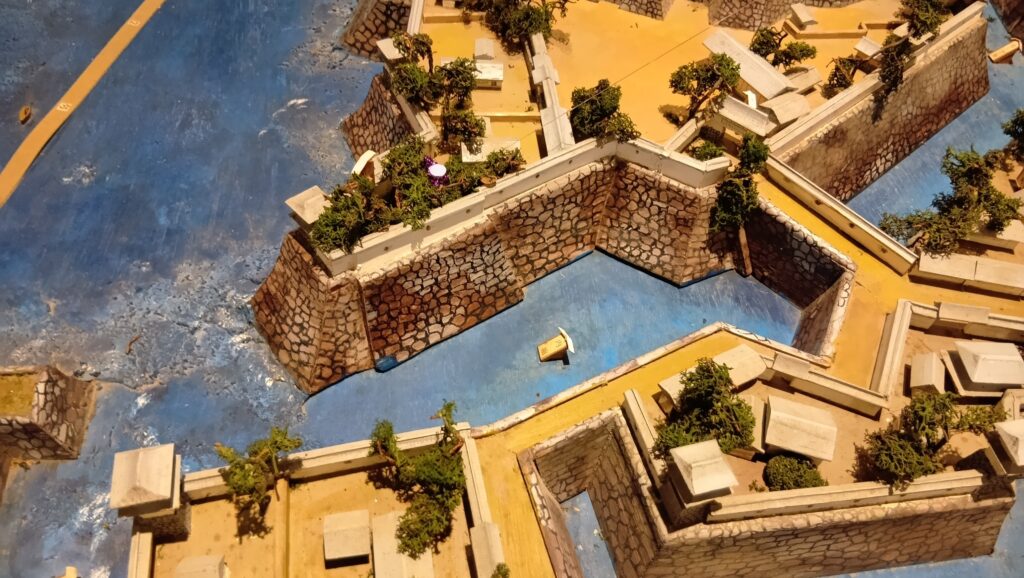

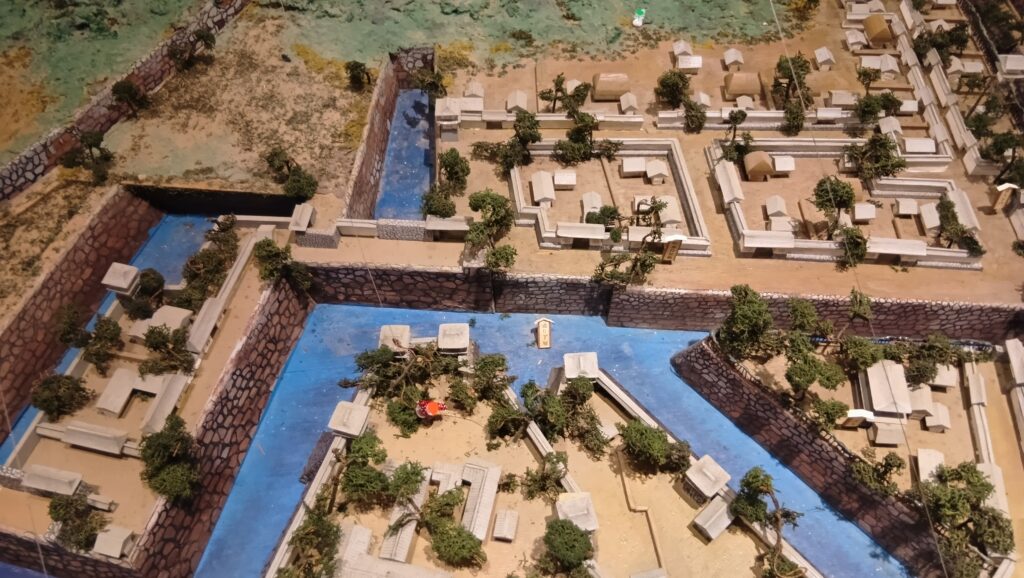

三原城といえば、別名「浮城」とあるように、海に浮かんでいるような華麗な姿を思い浮かべます。しかし当初からそうではなかったようです。戦国時代は、現在の城跡の背後にある桜山に城があり、その麓までが海で、島(大島・小島)が連なっていたそうです。

小早川氏は水軍を持っていたので、隆景の当主就任早々「三原要害」に家臣が派遣されていますが、その場所は桜山のことだと想定されています。その後、1567年(永禄10年)に三原城の築城が始まりますが、城の姿としては、桜山と海岸に設けた船着場が連携した程度だったのかもしれません。その頃、毛利氏は中国地方の雄として、近畿地方の織田信長と交渉、対決する立場になっていました。隆景は毛利方の交渉窓口として、この頃から織田方の木下秀吉(後の豊臣秀吉)と連絡を取っていたのです。

時が経つと、毛利水軍の基地として、三原城は重要視されるようになりました。毛利元就・隆元の後を継いだ輝元は、織田との戦いで、三原城を本営とし、隆景も徐々に本拠としました。1580年(天正8年)に修築されたという記録があるので、おそらく拡張されたのでしょう。

そして運命の本能寺の変、中国大返しを経て、豊臣秀吉が天下統一を進めるようになると、隆景と三原城の役割も変わってきます。隆景は慎重で熟慮に基づく判断で、輝元を全面的に補佐し、毛利家の生き残りに成功し、秀吉の信任も得ていました。加えて、秀吉には天下統一後の「唐入り」の野望があったため、毛利・小早川水軍を利用しようとしたのです。1585年(天正13年)の四国攻め後、秀吉は隆景を単独の大名に取り立て(伊予国主)、翌年の九州攻め後には、九州北部(筑前・筑後)に移しました。1589年(天正17年)隆景は筑前に名島城を築きますが、三原城を中心とする領地もそのままでした。秀吉も三原城を2回、宿泊所として使用しています(九州攻めと朝鮮侵攻時)。ということは、埋め立てが進み、御殿なども整備されていたのでしょう。

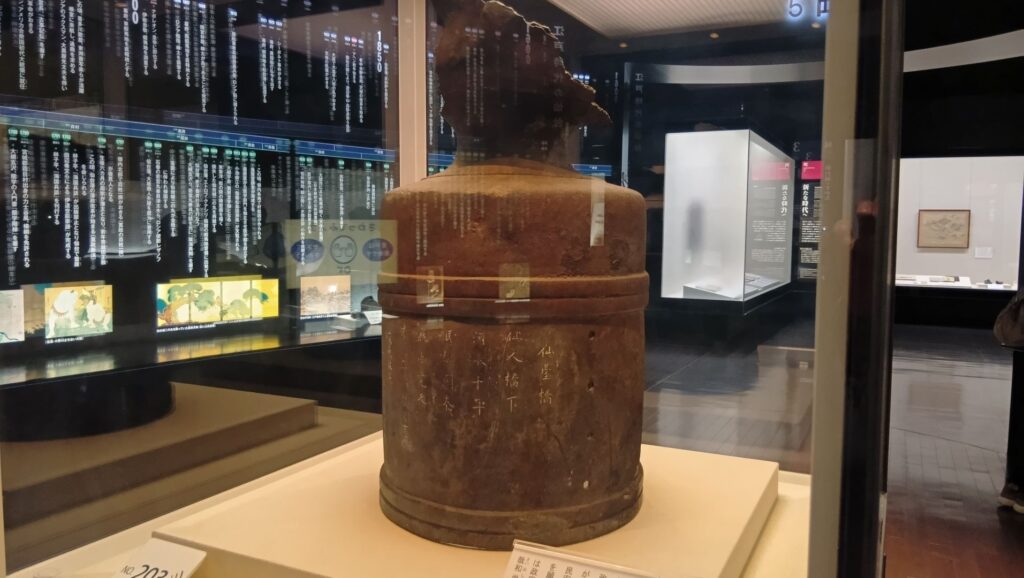

1592年(文禄元年)朝鮮侵攻が始まると、隆景も朝鮮に出陣します。隆景の城、最前線の城・名島城と、後衛の城・三原城は、水軍のネットワークとして機能したのです。1594年(文禄3年)には、秀吉の養子・秀秋(当時は秀俊)を、隆景の養子に迎えることになりました。秀秋と、輝元の養女の婚儀が、三原城で盛大に行われたのです。秀秋を迎えた理由は諸説ありますが、隆景が九州の領地を秀秋に引き継がせ、豊臣家との関係を盤石にしようとしたとも考えられます。隆景自身も、ついに豊臣政権の「五大老」の一人に登り詰めました。

1596年(文禄5年)隆景は三原城に「隠居」しました。とはいっても九州の領地を秀秋に譲っただけで、「三原中納言」として「五大老」、毛利後見、小早川本領の領主の立場は継続していたと見られます。隆景は、三原城の本格的な改修を始め、その資材として新高山城から石材を運んだと言われます。新高山城はこのとき廃城となりました。現在残る天守台も、このときまでに築かれたのでしょう(一部は福島時代の改修または拡張)。ところが、その翌年(1597年、慶長2年)隆景は突然亡くなりました。特に毛利関係者にとっては衝撃だったようです。その懸念の通り、関ケ原のとき、毛利本家・吉川・小早川は結束した行動を取ることができませんでした。隆景が長生きしていれば、国政レベルでも史実と違った展開になったかもしれません。

隆景の治政を表すエピソードとして、隆景のわずか2年足らずの伊予国滞在中、国内は大変平穏であったと評されています(下記補足2)。

(補足2)

隆景は深い思慮をもって平穏裏に国を治め、日本では珍しい事だが、伊予の国には騒動も叛乱も無い(ルイス・フロイス「日本史」)

三原城完成とサバイバル

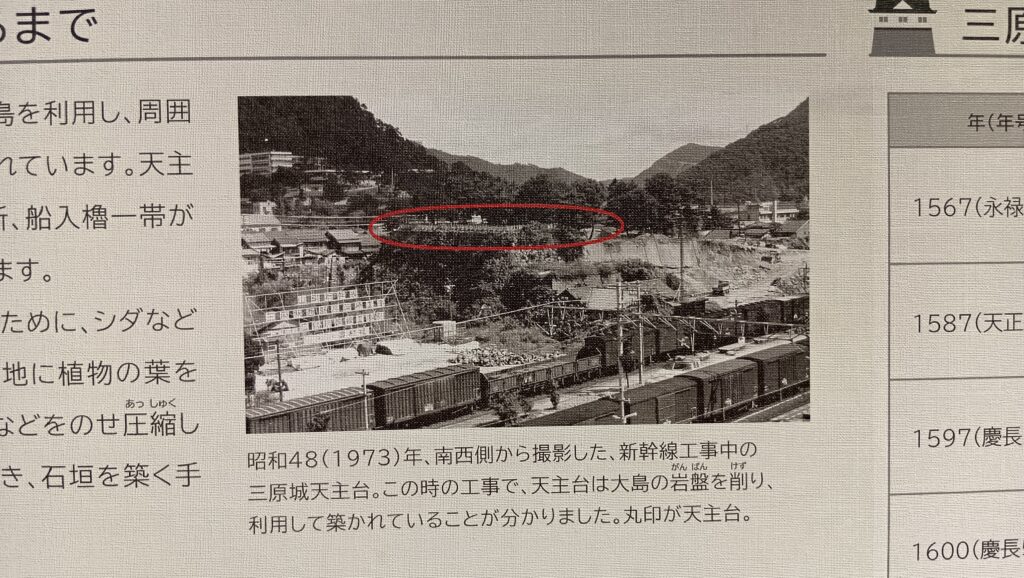

三原城は、三原浦の埋め立てにより築かれた海城です。天守台・本丸周辺と、舟入櫓の辺りが元は島だったそうで、隆景時代に島(大島・小島)の間を埋め立てて築城されました。隆景没後には毛利本家に、関ヶ原後は福島正則に属し、福島時代は、正則の養子・正之が城主でした。福島時代に海に面した10基の櫓を築いて完成したと言われています。

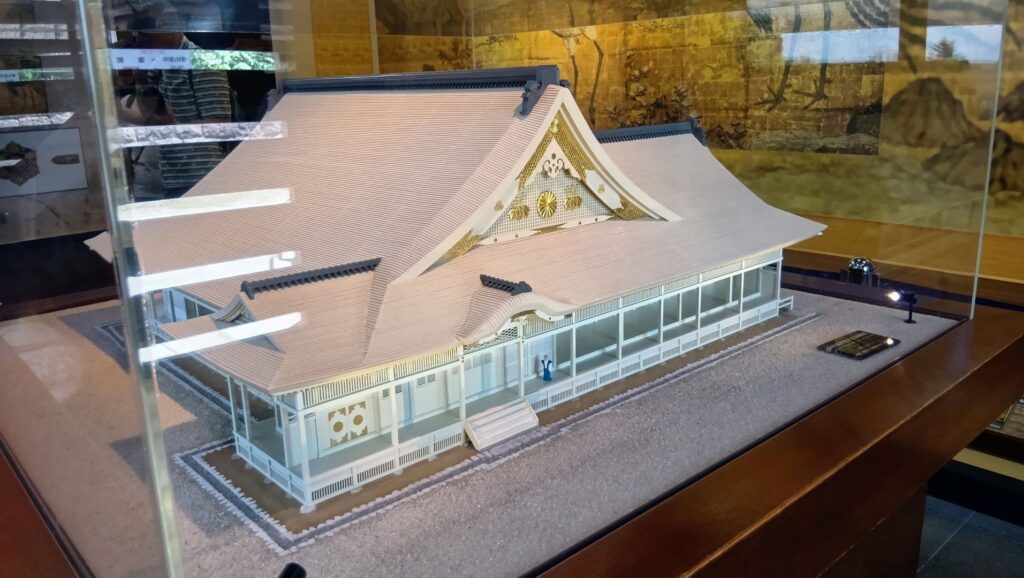

海城なので、舟入が設けられ、その両サイドには櫓があり、警戒していました。櫓の総数は34、門の数は14と伝えられています。城の中心部の本丸には、本丸御殿があり、江戸時代中に改築もされましたが、その内の大広間の格式から、隆景が建てたものと推定されています。御殿は現存していませんが、わずかに部材が残っていて、隆景時代の豪華な造りを想像することができます。

そして現在も残る天守台ですが、隆景時代に築かれ、正則時代に改修または拡張されています。その大きさは日本最大級で、江戸城天守台に匹敵します(一辺が4,50メートルくらいか)。完全に独立しているのではなく、本丸から土塁で一段高くなっています。元あった島のサイズからこうなったのかもしれません。ただし、天守が築かれることはなく、隅に3基の二重櫓が築かれ、多聞櫓によって連結されていました。

三原城の最初の危機は、いわゆる一国一城令発布のときでした。福島氏時代に出され、このとき三原城は支城の一つだったからです。1619年に福島氏が改易になり、浅野氏に代わりましたが、そのときも支城の扱いでした。このタイミングが危なかったかもしれません。しかし、三原城には家老の浅野氏が入り、幕末まで維持されたのです。大きな藩では、他にも家老が入った城の例があります(犬山城、白石城、八代城など)。

二度目の危機は、どの城もそうですが、明治維新の後でした。三原城のほとんどの建物や石垣は撤去され、堀も埋められました。本丸御殿は学校として使われましたが、移転時に取り壊されました。そして1894年(明治27年)、鉄道が本丸を貫いて通されます。天守台はかろうじて残りました。当時は近代化が優先された時代だったのでしょう。戦後になると山陽新幹線の駅も設置されたので、その高架が天守台に密着したような形になったのです。結果として、天守台は駅に直結した見学スポットになりました。