Location and History

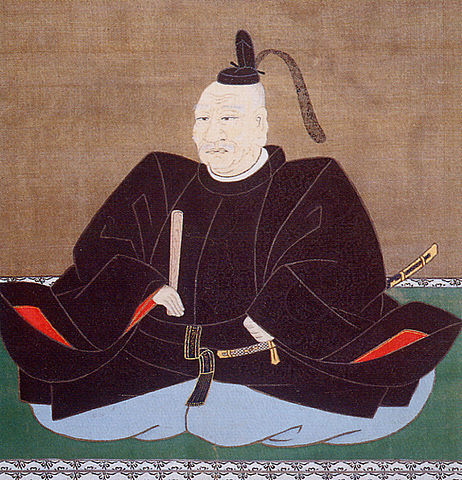

Yoshiaki Kato builds Castle as his new Home Base

Matsuyama City in Ehime Prefecture is one of the most popular tourist spots in Japan, which is also known for attractions such as the Dogo Hot Spring. In fact, the area around the hot spring was the center of Iyo Province, the former Ehime Pref. until the Middle Ages. The Kono Clan governed the province by building Yuzuki Castle beside the spring. However, the clan declined during the unification of Japan by Hideyoshi Toyotomi and Ieyasu Tokugawa. When the Tokugawa Shogunate was established by Ieyasu after the Battle of Sekigahara in 1600, it gave a large territory in Iyo Province to Yoshiaki Kato who distinguished in the battle.

The range of Matsuyama City and the location of the castle

Yoshiaki was an excellent general who worked under Hideyoshi and Ieyasu, joining many battles including the invasion of Korea. He built the Matsuyama Castle on Katsuyama Mountain which is 132 meters high, using his knowledge about the modern technology and his own experience building castles. The situation was still unstable and it is also said that Yoshiaki quarreled with Takatora Todo who divided Iyo Provence with him. Yoshiaki completely devoted himself to the construction of the castle from 1602 to 1627 until he was transferred to Wakamatsu Castle in the Tohoku Region. Just after the launch of the construction, he renamed Katsuyama (which means Win Mountain) Matsuyama (which means Pine Mountain). For the Japanese at that time, the word Matsu or Pine was a lucky one which can be seen in other castles’ names like Wakamatsu, Matsumoto, and Matsusaka. This is the origin of the names of Matsuyama Castle and City.

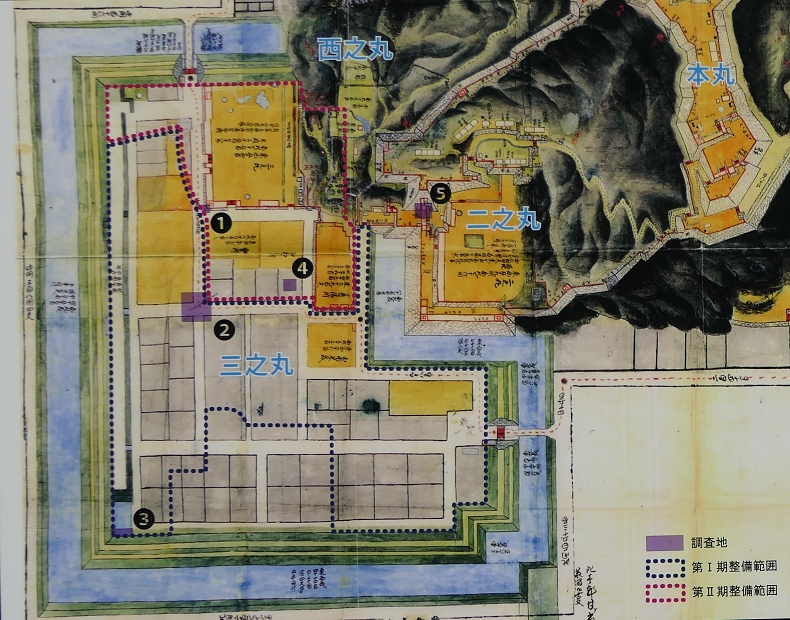

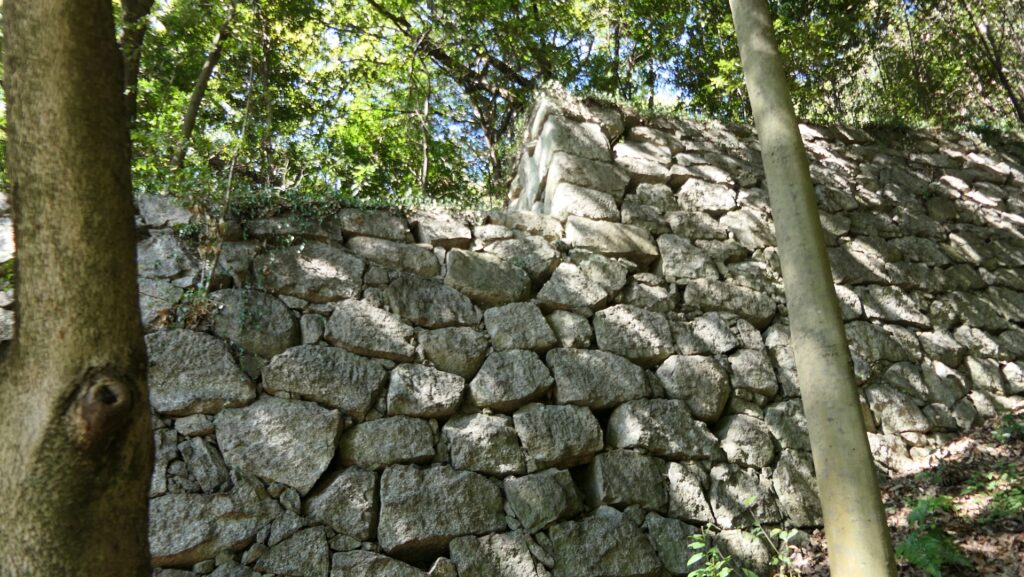

Strictly protected Mountain Part and Convenient Large Foot Part

The top area of Katsuyama Mountain was like a shape of a tongue which became the Main Enclosure. In addition, another enclosure called Hondan or the Central Compound was built for the Main Tower, on the highest point of the Main Enclosure. The style of the Main Tower is called Renritsu-siki or the Tower Grouping, which refers to the Large and Small Main Towers and turrets being connected by the Hall Turrets like a corridor. The first Large Main Tower was said to have five levels. The Second Enclosure was built at the foot of the mountain for the Main Hall for the lord. The enclosures mentioned above were all surrounded by high stone walls. The Main Route connecting the Second and Main Enclosures was built complexly to avoid enemies from attacking easily. Moreover, the route was surrounded on both sides by long-line stone walls called Nobori-Ishigaki or the Climbing Stone walls. This stone wall style was rare and introduced by the lords who joined the invasion of Korea, including Yoshiaki Kato. Finally, The Third Enclosure, which was the largest one in the castle, was built outside the Second Enclosure and surrounded by water moats for government offices and high-ranking warriors’ houses.

After Yoshiaki was transferred in 1627, the Gamo Clan followed the castle construction, completing the Second Enclosure. The Hisamatsu-Matsudaira Clan followed the Gamo Clan in 1635 and continued the construction. It had been said the clan reduced the levels of the Main Tower from five to three for some reasons. According to the recent research, it was founded the Central Compound as the base of the tower was moved and renovated. It could be because the ground of the original compound was weak. It is possible that the first thing that the clan built was the three-tier main tower. The clan also completed the Third Enclosure by building another Main Hall in it in 1687.

Restoring Main Tower and Trial during Meiji Restoration

Fortunately, no battle happened at this castle, however, other natural disasters hit the castle. In 1784, most of the buildings on the Central Compound including the Main Tower were burned down by a lightning fire. The Matsuyama Domain led by the Hisamatsu-Matsudaira Clan couldn’t afford rebuilding them. After a while, the domain somehow restore them in 1853 at the end of the Edo Period. The restored buildings are thought to have the same designs as the previous ones. That’s why the Main Tower of this castle is the newest Main Tower of the twelve remaining ones in Japan.

The Hisamatsu-Matsudaira Clan originally used only Hisamatsu as their family name. However, the founder of the clan, Sadakatsu and that of the Tokugawa Shogunate, Ieyasu were brothers but with different fathers. For this reason, Sadakatsu was allowed to use the family name Matsudaira as a relative of the shogun. This had been fortune during the Edo Period, while unfortune during the Meiji Restoration when the shogunate was defeated. The clan had to support the shogunate and invade the territory of the Choshu Domain which would be a winner of the restoration. They feared the revenge of the Choshu which actually was coming to Matsuyama Castle and would destroy it. Then, the Tosa Domain led by the Yamanouchi Clan, which had a close relationship with Hisamatsu-Matsudaira Clan, saved it. The domain troops intentionally occupied the castle before the Choshu troops arrived to avoid the Choshu doing anything without permission.