Location and History

Castle built in Independent Awaji Province

Sumoto Caste was located on Awaji Island which is between the main island of Japan and Shikoku Island with two narrow straits. Awaji Island is also surrounded by the Harima Sea, Osaka Bay and Kii Channel. The island was also near Kyoto, which was considered the center of Japan. Awaji was regarded as an important location before the Modern Times, especially for controlling and monitoring water transportation.

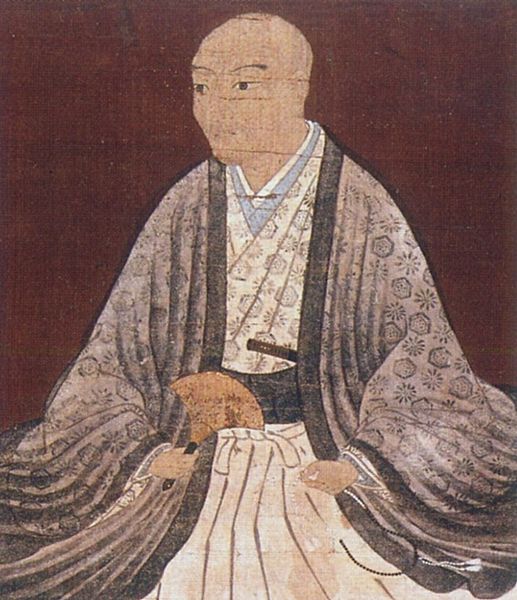

The location of the castleAs a result, it became an independent province and was called Awaji Province (what is now part of Hyogo Prefecture). In the 16th Century during the Sengoku Period, the Atagi Clan under the Miyoshi Clan first built Sumoto Castle for commanding navy forces. However, the Atagi Clan surrendered to the ruler, Hideyoshi Toyotomi in 1581. Hideyoshi finally sent his retainer, Yasuharu Wakizaka, to Sumoto Castle in 1585. Yasuharu governed the castle as the lord of the Sumoto Domain for 24 years until 1609 when he was transferred to Ozu Castle.

Yasuharu Wakizawa improved Castle significantly

Sumoto Castle was originally a simple mountain castle made of soil on Mikuma-yama Mountain where the sea area around can be seen from the top. Yasuharu renovated Sumoto Castle by building stone walls and many turrets including the Main Tower on the mountain. These structures came from the typical method for building castles used by Hideyoshi and his retainers. This building method spread across the whole country during Hideyoshi’s unification of Japan. They made their castles stronger which made people recognize their authority. Yasuharu also built his main hall and the castle town at the foot of the mountain. He finally constructed a direct route made with terraced stone walls called Nobori-Ishigaki or the Climbing Stone Walls. The stone walls connected the foot and the top of the mountain. This is one of the few remaining examples of it which some lords, including Yasuharu, developed during the Imjin War in Korea for transmission or defense. He applied it to Sumoto Castle after he returned to Japan. Sumoto Castle was then considered completed.

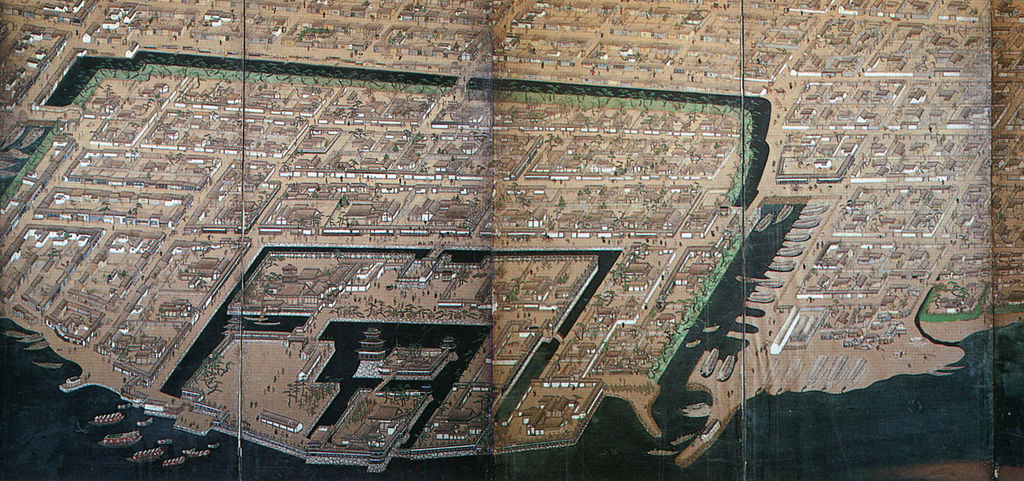

The relief map around the castle

Castle is once abandoned

However, Sumoto Castle was not used by other lords after Yasuharu was transferred. This was because Awaji Province became part of their territories and they used other castles as their branch castles in the province. Moreover, the castle was once abandoned after The Law of One Castle per Province by the Tokugawa Shogunate in 1615. All the buildings on the mountain were demolished by the Hachisuka Clan which governed Awaji Province and Awa Province (what is now Tokushima Prefecture) at that time. According to a theory, the Main Tower for Sumoto Castle was moved to Ozu Castle by Yasuharu before Sumoto Castle was abandoned. The style of the Main Tower at Ozu Castle matches one of the popular methods for main towers when Yasuharu was at Sumoto Castle.

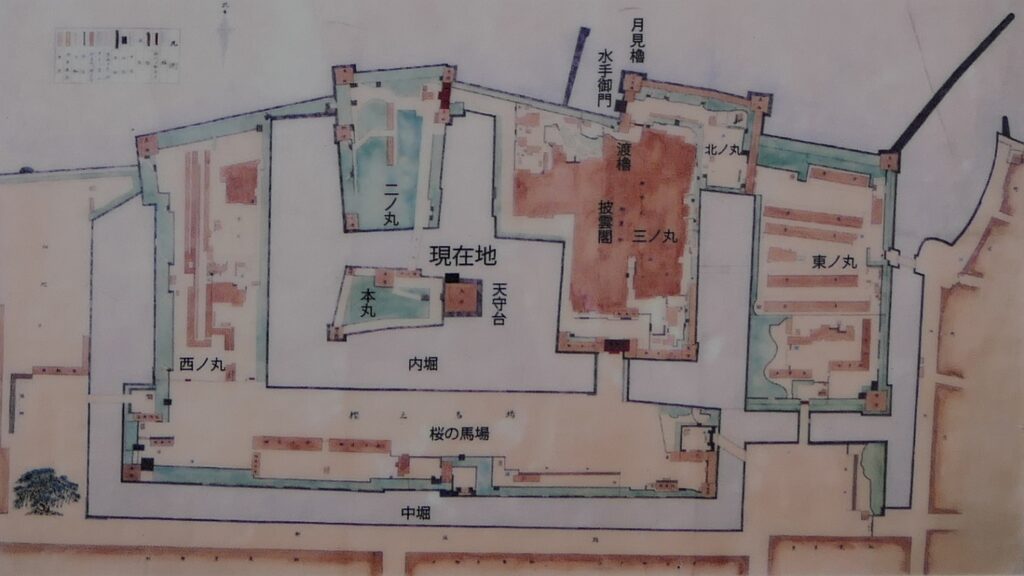

The location of branch castles in Awaji Island

Stone walls maintained as branch of Hachisuka Clan

In 1631, the Hachisuka Clan restored Sumoto Castle as their branch castle in Awaji Province for reasons unknown. They sent their senior vassal, the Inada Clan to the castle to govern it. However, the center of the castle was set at the foot of the mountain by re-building the main hall for the lord. The mountain part had just the maintained stone walls which the Wakizaka Clan built, with few new gates added. This is probably because Sumoto Castle was a branch of Hachisuka Clan, not their home base called Tokushima Castle, but needed as a place for emergency on the mountain. This unique design was kept until the end of the Edo Period in the middle of the 19th Century.