立地と歴史

北条氏の主要な支城の一つ

八王子城は、関東地方の現在の東京都西部、八王子市にあった大きな山城です。戦国時代の16世紀後半には北条氏がこの地方の大半を手に入れていました。北条氏は関東地方の南西隅にあった小田原城を本拠地とする一方、領土を維持するためにこの地方に支城網を構築していました。八王子城は、その主な支城の一つでした。

城の位置

この城は、遅くとも1584年までに、八王子城から約10km北東にあった滝山城を置き換える形で、北条氏照によって築かれました。置き換えの理由はいくつかあるのですが、その一つは北条氏がもっと強力な城を築きたいと思ったことです。当時、北条と天下人の豊臣秀吉との緊張が高まっていました。そこで、北条は八王子築城を急ぎ、できる限りの労力と技術をこの城に注ぎ込んだのです。

滝山城跡

滝山城跡

3つのパート

八王子城は3つのパートによって構成されていました。一つ目は、根古屋地区と呼ばれ、城の入口周辺に家臣や職人のための住居がありました。この地区は谷あいを流れていた城山川に沿っていました。

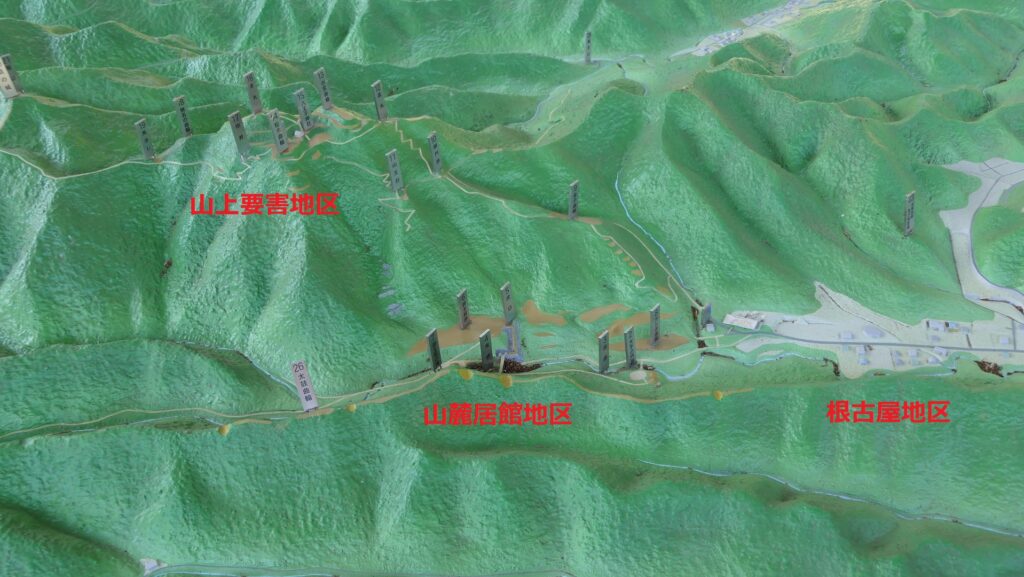

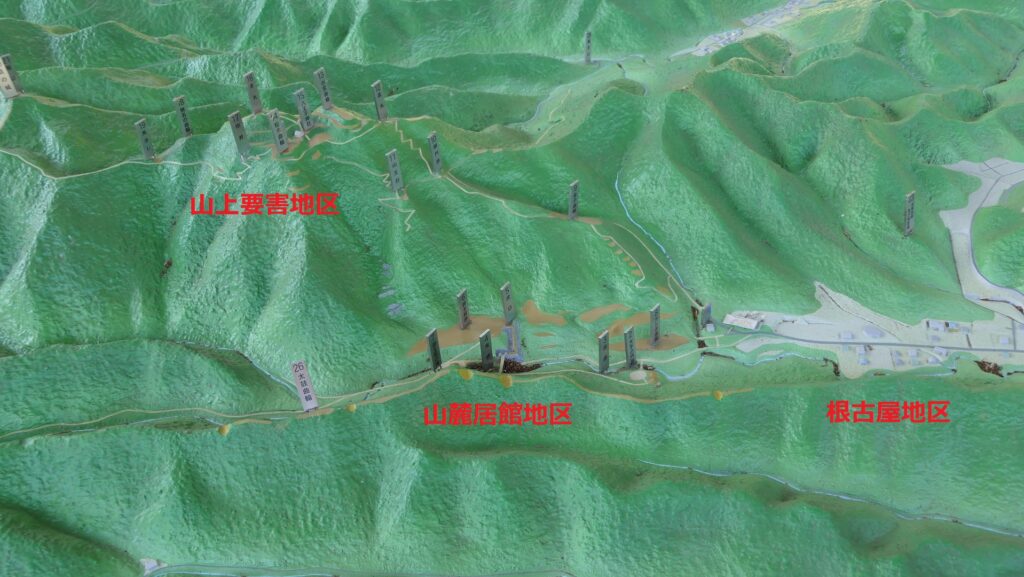

3つのパート(現地にあるジオラマの写真に加筆)

3つのパート(現地にあるジオラマの写真に加筆)

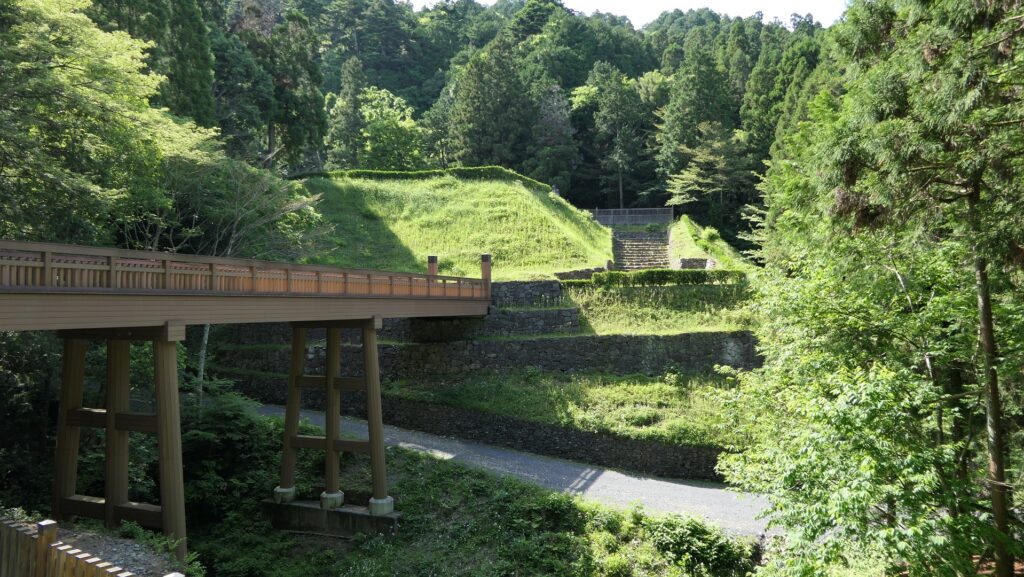

二つ目のパートは、城主の御殿が築かれた山麓居館地区です。この地区も川に沿っていて根古屋地区の後方にありましたが、厳重に防御されていました。訪問者は大手門に入るのに川を渡り、大手道を進み、そして御殿の手前にある曳橋を再び渡らなければなりませんでした。この橋は戦いが起きたとき、外されるようになっていました。御殿の入口はジグザグの通路になっていて、土台は階段状の石垣に覆われていました。御殿はいくつかの建物から成り、公的な建物であった主殿や会所などがありました。発掘により、什器、武器、輸入磁器などの品物が発見されています。

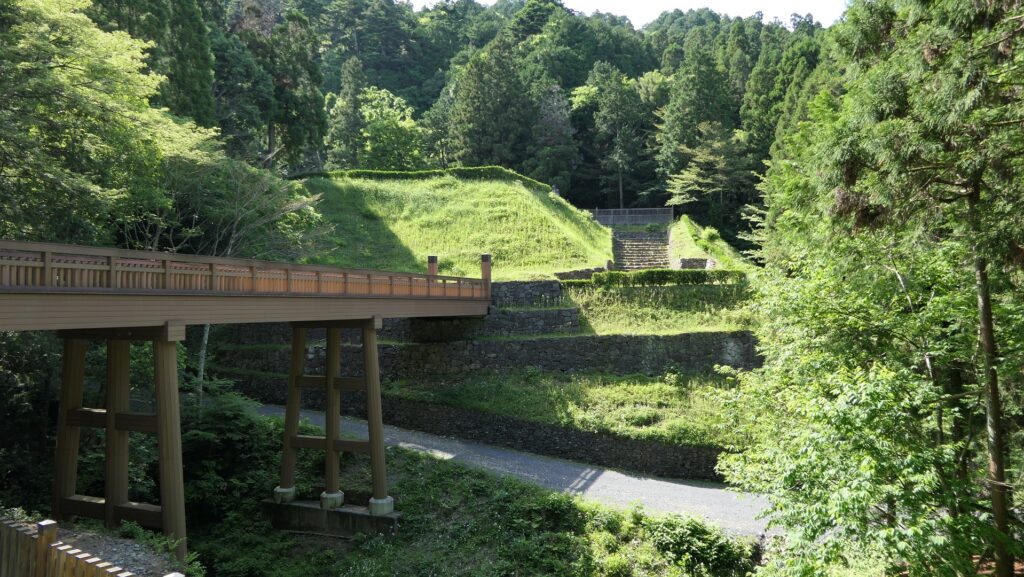

復元または整備された山麓居館地区

復元または整備された山麓居館地区

最後のパートは山上要害地区といい、戦いが起こったときに使われました。本丸は標高445mの山頂にありました(山麓から約200mの高さ)。その他多くの曲輪が本丸周辺にあり、山の峰々は山麓から頂上までに至る通路のために使われていました。特に、多くの石垣がこれらの曲輪や通路を覆っていました。更には、本丸の手前だけはなく、その背後も小型の堡塁群と石垣に覆われた峰々により厳重に守られていました。山城にこのような構造があるのは大変珍しく、そのため、この城は日本の山城の集大成と言えるのです。

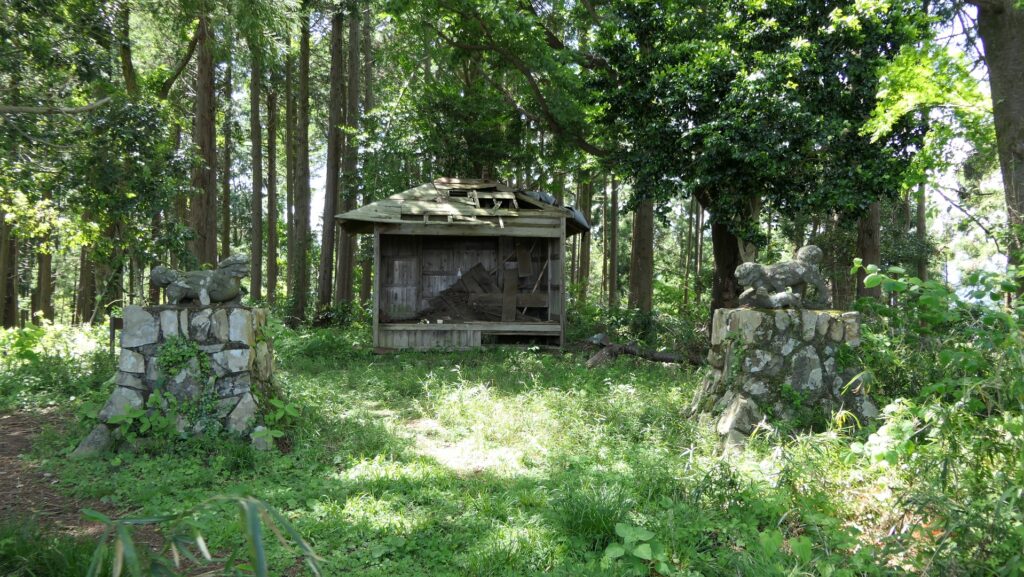

山上要害地区跡

山上要害地区跡

豊臣秀吉軍により一日で落城

ところが、この城は秀吉の手勢によりわずか一日で落城してしまいます。1590年6月23日、少なくとも35,000人の兵士が城を攻撃したのです。一方、守備兵の数は農民や女性を含めてわずか3,000人でした。城主の氏照はそのとき小田原城にいて、ここにはいませんでした。更には、秀吉は配下の兵士に、城を力攻めにし、占領することを命じました。なりふり構わぬ攻撃を3,000人で防ぐには、この城は大きすぎたのです。城が落ちる前、多くの女性が川の滝つぼに自ら身を投げたという悲しい話も伝わっています。

豊臣秀吉肖像画、加納光信筆、高台寺蔵 (licensed under Public Domain via Wikimedia Commons)

豊臣秀吉肖像画、加納光信筆、高台寺蔵 (licensed under Public Domain via Wikimedia Commons)

御主殿の滝 (licensed by じゃんもどき via Wikimedia Commons)

御主殿の滝 (licensed by じゃんもどき via Wikimedia Commons)

「八王子城その2」に続きます。