立地と歴史

忍者の国から大坂を守る拠点に

伊賀上野城は、現在の三重県西部にあたる伊賀国にありました。伊賀はこの城よりも、恐らくは忍者の里としての方がよく知られているでしょう。実際、この城が1585年に築かれるまでは、この国は多くの小領主たちによって分割統治されていました。彼らは、自分たちを防御するために、特殊な知識や技能を身に着けていました。更には他の国の大きな戦国大名たちに雇われ、諜報員や特殊部隊として活動していました。それが現在忍者と呼ばれているのです。不幸にも、彼らは1581年に織田信長により征服されてしまいます。その後、信長の後継者、豊臣秀吉が天下統一を進めているとき、秀吉は筒井定次を伊賀の国主として送り込みました。

伊賀国の範囲と伊賀上野城の位置

秀吉は大坂城を本拠地としてきました。そして、伊賀国は大坂から東日本に抜ける直線ルート上にありました。そのため、定次をそこに派遣し、1585年に伊賀上野城を築かせたのです。したがって、東方から敵が攻めてくるのをこの城で防ぐことが想定されていました。この城の東側には三重の天守がそびえていました。定次は、秀吉の死後、17世紀初頭に徳川家康が最後の天下人になったときにも、何とか生き残っていました。ところが、彼は1608年に家臣が彼の失政を訴えたことにより、徳川幕府から改易されてしまいます。歴史家は、幕府は実際には、定次が幕府とまだ大坂城にいた豊臣氏両方にいい顔をしていたのを快く思わず、排除したかったのだろうと推測しています。

藤堂高虎が大坂攻撃拠点として大改修

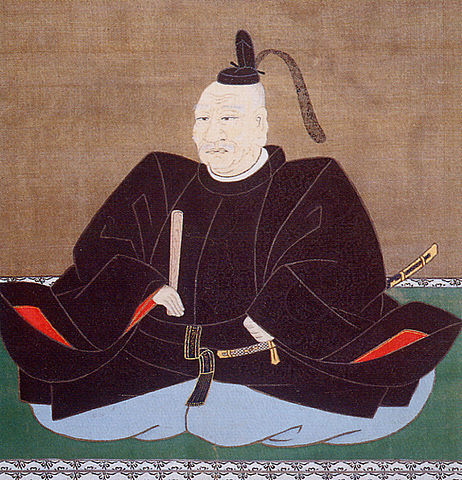

幕府は定次の後釜として、四国の今治城にいた藤堂高虎を伊賀国に移しました。高虎は、幕府の創設者、徳川家康に長く仕えている譜代大名ではありませんでした。しかし彼は、宇和島城、大洲城、今治城などを築いたことで築城の名手として知られていました。また、幕府が江戸城、名古屋城、京都の二条城など著名な城郭を築く際にも手助けをしていました。高虎は、これらのことで幕府の信頼を得ていました。幕府は高虎に対して、伊賀国の西方に位置する大坂城の豊臣氏に十分対抗できるだけの強力な城を築くよう期待したのです。高虎は、伊賀上野城を大改修することでこれに応えました。彼は、もし家康率いる幕府軍が大坂城で戦って敗れたとしても、家康を伊賀上野城に収容することさえ考えていました。

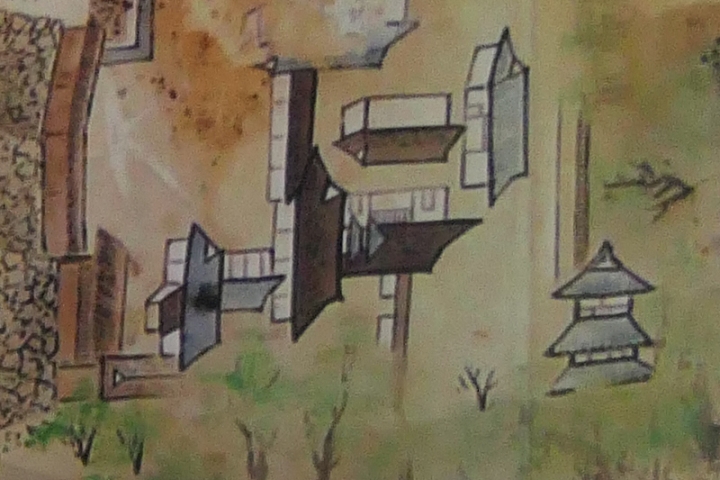

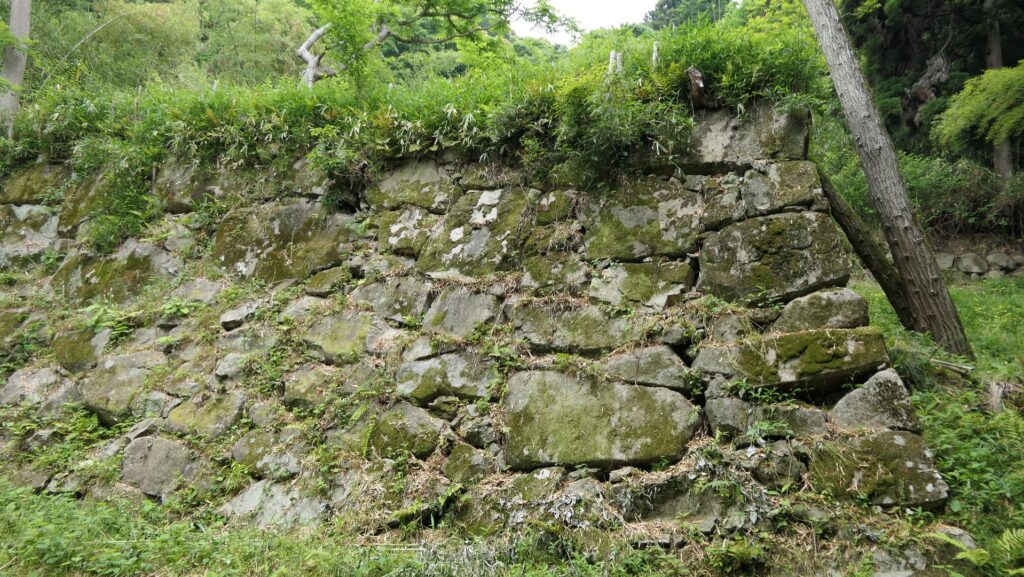

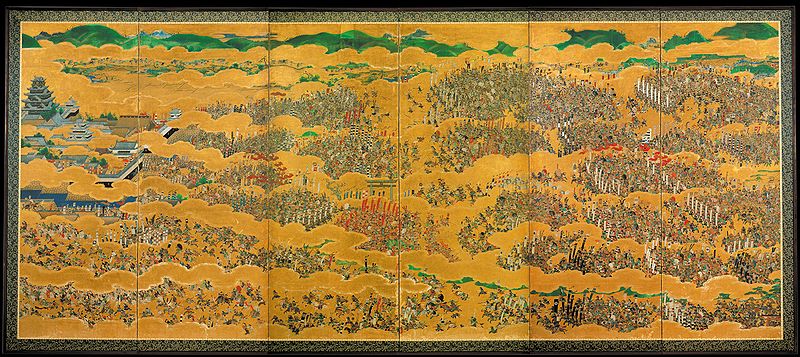

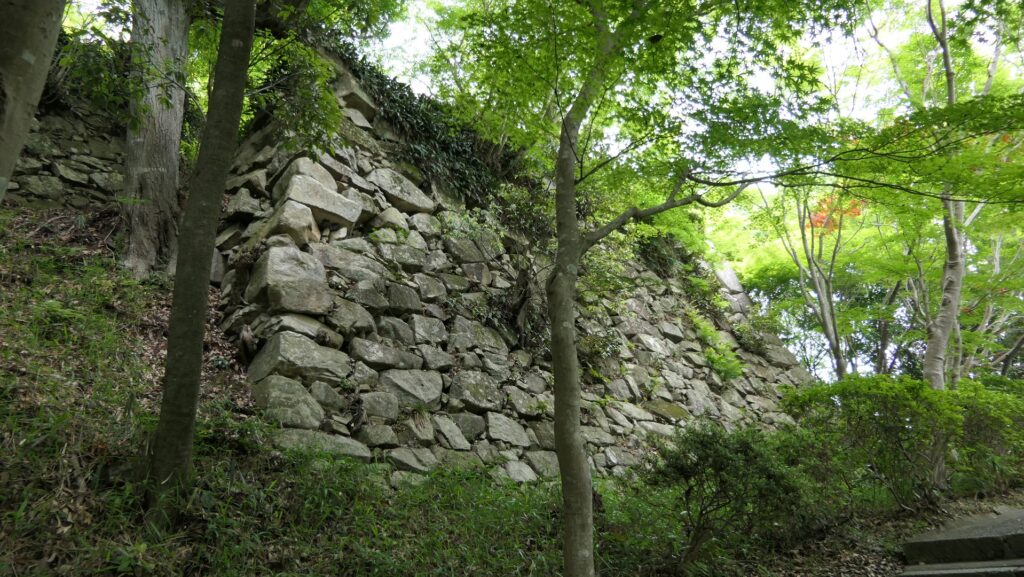

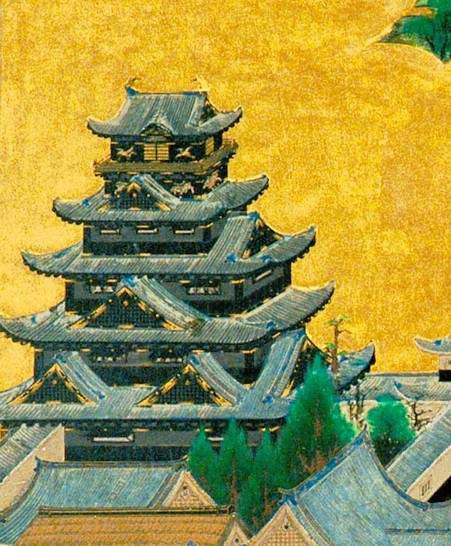

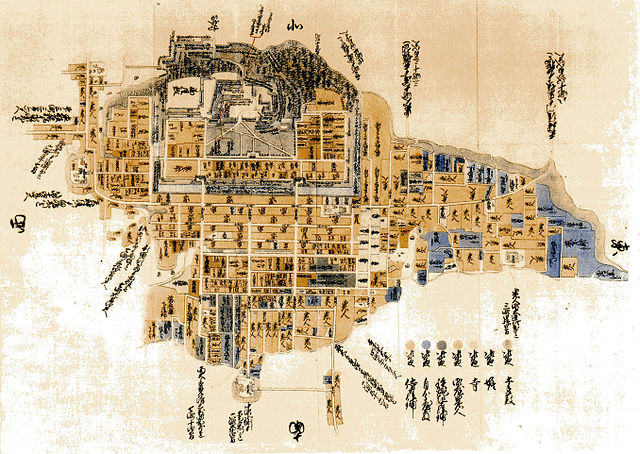

高虎は、丘の上にあり城の中心部であった本丸を、大坂城がある西の方角に向かって拡張しました。彼は、石垣造りの職人集団である穴太衆(あのうしゅう)を招き、当時としては日本一高い石垣を本丸西側に築きました。この石垣が完成したことについて、高虎の記録史料(「公室年譜略」)は、大坂城の石垣よりも立派なものだと称えています。また高虎は、高石垣の背後に五重の天守の建設を始めました。ところが、その天守は1612年の大風により倒壊してしまいます。二の丸は、丘の麓の南側に築かれ、武家屋敷地として使われました。そして東西部分それぞれに大規模な大手門がありました。城の建設は、1614年に幕府と豊臣氏の戦いが始まったとき(大坂冬の陣)にもまだ続いていました。しかし、1615年に幕府が豊臣氏を滅ぼした(大坂夏の陣)ことで中止となりました。

戦時のための居城

高虎は、伊賀上野城を支城として弟(藤堂高清)に与えたうえで、彼自身は津城を本拠地としました。津城は、伊勢国の海近くの平地に位置していました。伊勢も高虎の領地でした。彼は、津城を平時の居城とし、伊賀上野城は戦時のためのもう一つの居城としたのです。その後平和であった江戸時代には、藤堂家の重臣が伊賀上野城及び伊賀国を治め、筒井定次が元々いた場所にあった城代屋敷に居住していました。定次が築いた初代の天守はしばらくの間残っていたのですが、1633年の大風により、これもまた倒壊してしまったと考えられています。