立地と歴史

叔父の秀吉に翻弄された人生

八幡山城は、現在の滋賀県にあたる近江国の琵琶湖沿いにありました。この城は、悲劇の関白とされる豊臣秀次によって築かれました。彼は、15世紀後半の天下人であった豊臣秀吉の甥であり、彼の母親ともが秀吉の姉でした。彼の一生は秀吉に翻弄され続けましたが、この城と、現在の近江八幡市となる城下町を残したのです。

城の位置秀次は、戦国時代の1568年に生まれました。その当時、叔父の秀吉は有力戦国大名の織田信長に仕えていました。1572年、秀次が4歳のとき、秀吉により近江国の宮部氏のところに養子に出されました。宮部氏を織田信長の味方に引き入れるためです。これは当時の武将にとって普通のやり方でした。しかし、秀吉の場合は自分の子どもがいなかったので自分の甥を送り込んだのです。その後秀次は、信長と秀吉が侵攻しようとしていた四国にいた三好氏に再び養子に出されました。ところが、1582年に起こった本能寺の変により信長が殺され、状況が劇的に変化し始めます。秀吉は自分が天下人になろうと画策し、今度は秀次に自分の部将となるよう求めました。秀次は、叔父の期待に応えるため懸命に戦い、1584年の長久手の戦いでは手痛い敗北を喫したりしました。1585年に秀吉が天下人として関白に任官したとき、秀次は近江国に大きな所領を与えられました。秀次は、秀吉の指導もあり、本拠地として新しい城を築きました。それが八幡山城でした。

城、城下町、水路を新しく建設

この城が築かれた山はもともと八幡山と呼ばれていました。日牟禮(ひむれ)八幡宮が山頂にあったからです。よって、城を築くのに最初にやったことはその神社を山麓に移すことでした(もともと山麓にも建物があり、そこに統合したという説もあります)。この山は標高が294mで、麓からの比高は180mありました。そして非常に急峻であり、城を守るには適していました。本丸が山頂に築かれ、そこには天守や御殿があったと言われています。そして二の丸、北の丸、西の丸が、山頂から広がった峰に沿って築かれました。これらの曲輪は総石垣造りでした。また、出丸が西の丸の下の方に築かれました。それに加えて、山麓には秀次のための豪華な御殿が築かれました。山頂は居住には適さなかったからです。その御殿の前には、安土城のように長く真っ直ぐな大手道が作られました。

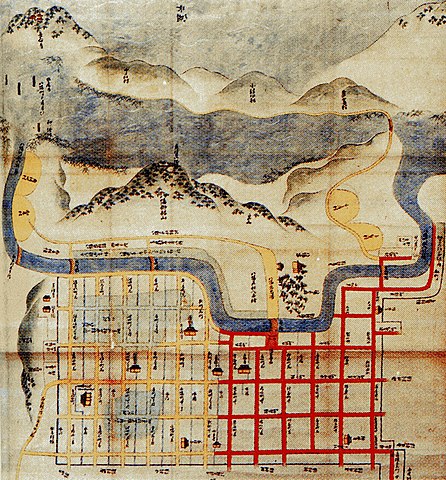

秀次はまた、山の傍らに城下町を建設するために、廃城となった安土城の城下町の商人を新しい町に移しました。市街地は、近代都市のように碁盤の目状に区切られ、商売や居住の利便性が高まりました。秀次は、城と町の間に、琵琶湖とつながる八幡堀を開削しました。この堀は基本的には防衛のためでしたが、水上交通にも使われ、その結果商業が栄えたのです。この町は、城が廃城となった後でも繁栄を続けました。

短い栄光と秀次切腹事件

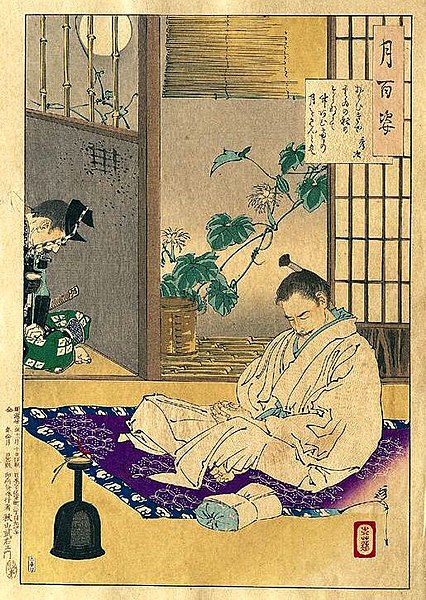

秀次は、1590年に秀吉の跡継ぎとしてついに関白となり、更に大きな領地(尾張国、本拠地清州城)に移っていきました。これは、秀吉の実子や養子であった男子が全て若くして亡くなってしまったからです。秀次は、多くの貴族や大名たちとよく交際し、秀吉の後の次の天下人たろうとしました。ところが、1593年に秀吉の最後の子、秀頼が誕生すると、再び状況が激変します。1595年、秀頼は突然、秀吉の奉行たちに秀吉への謀反の疑いにより召喚されました。そして、秀吉と会うこともないまま、高野山に送られ、切腹を強要されたのです(自らの意思という説もあります)。秀吉は、秀次のほとんど全ての妻たちと子どもたちを罪人とて処刑するよう命じました。秀次と関わりがあった多くの貴族や大名たちも罰せられました。秀次の母であり、秀吉の姉でもあったともは悲嘆にくれ、一人で京都に瑞龍寺を設立し、秀次とその家族の菩提を弔いました。

ところが、秀次による謀反の証拠は一切見つかりませんでした。この事件が起こったのは、秀次が殺生関白と呼ばれるようなことをしたからだという話もありますが、これも極めて不確かです(名刀で辻斬りをしたとか、あるいは単に狩りが禁止されている期間にそれをやったという類いのものまで)。結局のところ、最後は狂気の独裁者と化した秀吉の犠牲者となったか、奉行や大名たちの争いに巻き込まれたということのようです。秀吉は、秀次の後、京極氏が引き継いでいた八幡山城の破壊さえ命じました。京極氏は、別の城である大津城に移らざるを得ませんでした。ここに、大津城から天守が移されたという彦根城に関して興味深い話があります。徳川幕府が建てた彦根城から、金箔が押された豊臣形式の瓦が発見されたのです。徳川と豊臣は対立していたので、そんなことは本来あり得ないはずです。しかし歴史家の中には、秀次が建てた天守か他の建物が京極氏によって大津城に移されて使用されていたものが、最後は彦根城にもたらされたのではないかと考えている人もいます。