立地と歴史

近江国南北の境目の城

鎌刃城は、近江国(現在の滋賀県に当たります)にあった戦国時代の山城です。この城はこの国の中央部分にありましたが、当時この国は北部と南部に分けられていました。その結果、二つの戦国大名、南側は六角氏が、北側は浅井氏がこの国を治めていて、この城は双方から奪ったり奪われたりしていました。鎌刃城は、霊仙(りょうぜん)山の峰の一つ(標高384m)に築かれました。城の名の「鎌刃」は、両側が急崖になっているその峰の形から由来しています。この城は主要街道の一つ、中山道の近くにあり、戦の際にも移動する際にも便利な位置にありました。

近江国の範囲と鎌刃城の位置

城周辺の起伏地図

戦国時代の16世紀中盤、堀氏がこの城の城主でした。堀氏は、状況に応じてその主君を度々変えていました。一例として1553年に六角氏が鎌刃城を攻めたとき、堀氏は一旦逃亡して、結局は六角氏に降伏しその配下となりました。ところが、浅井氏が勢力を広げていると見ると浅井氏と同盟を結ぶことにしたのです。そして1570年に浅井氏が織田信長と戦ったときには、その当時の当主であった堀秀村は、信長の部下でその後天下人、豊臣秀吉となる羽柴秀吉の説得により、今度は信長の味方となりました。これは、境目の城の城主としての運命だったのかもしれません。

織田信長肖像画、狩野宗秀作、長興寺蔵、16世紀後半 (licensed under Public Domain via Wikimedia Commons)

織田信長肖像画、狩野宗秀作、長興寺蔵、16世紀後半 (licensed under Public Domain via Wikimedia Commons)

豊臣秀吉肖像画、加納光信筆、高台寺蔵 (licensed under Public Domain via Wikimedia Commons)

豊臣秀吉肖像画、加納光信筆、高台寺蔵 (licensed under Public Domain via Wikimedia Commons)

城主、堀秀村の過酷な運命

秀村が秀吉との共闘を始めてから、浅井氏は最後には滅亡しました。それだけでなく、1571年に鎌刃城が浅井氏に攻められたときには、秀吉は城を守る秀村を助けたりしました。そして、1573年には信長、秀吉、秀村は小谷城(浅井氏の本拠地)を攻め落としたのです。ところが、その成功のわずか1年後の1574年、秀村は家臣の落ち度により、信長から改易されてしまいます。改易の本当の理由については、今でもわかっていません。しかし、信長の苛烈な性格から来ていることは想像できます。歴史家の中には、パワーバランスの不均衡を指摘する人もいます。すなわち、秀村は信長との同盟により増々力をつけていました。そして、当時信長の重要な部下であった秀吉よりも領土を広げていました。信長は秀村による反乱を恐れたかもしれず、単に秀村から領地を取り上げたかったのかもしれません。中国のことわざ「狡兎(こうと)死 しして走狗(そうく)烹(に)らる」に言われているような、秀村にとっては過酷な運命でした。歴史家によれば、最後には秀村は秀吉や秀吉の弟、秀長に仕えたようです。

小谷城跡

小谷城跡

豊臣秀長肖像画、春岳院蔵 (licensed under Public Domain via Wikimedia Commons)

豊臣秀長肖像画、春岳院蔵 (licensed under Public Domain via Wikimedia Commons)

独自に発展した鎌刃城のシステム

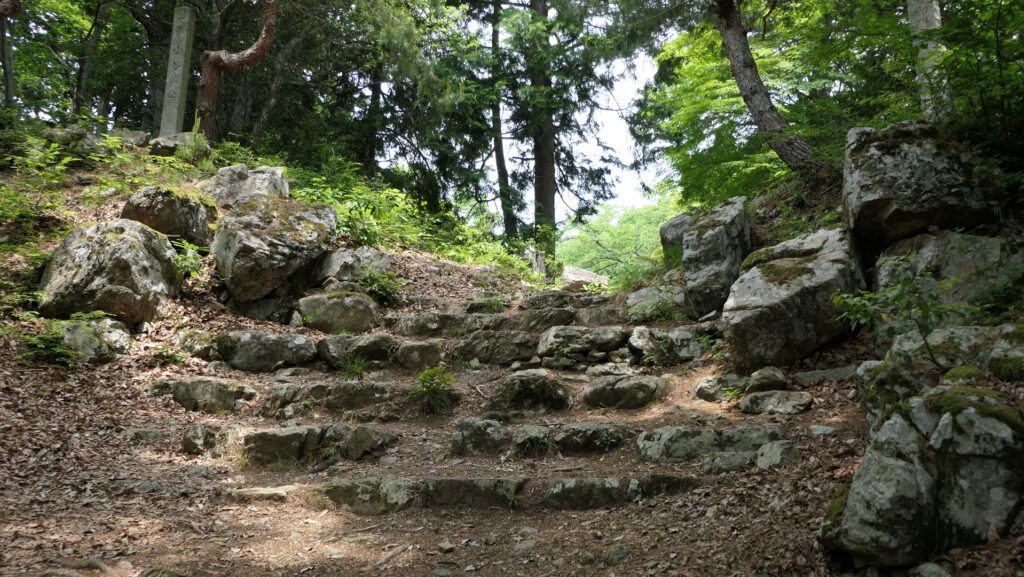

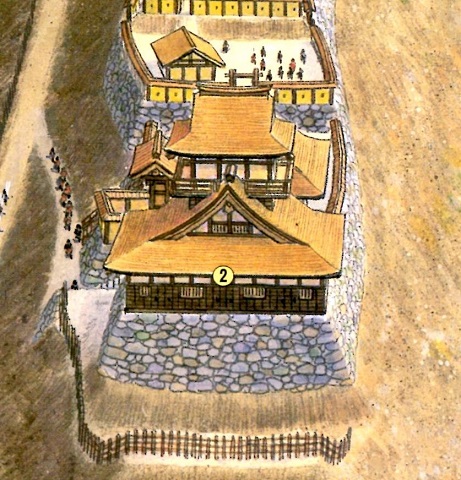

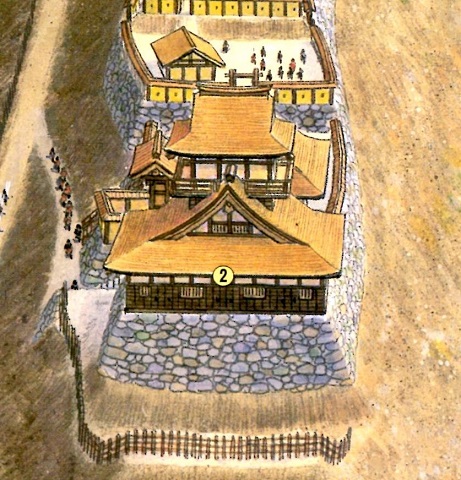

鎌刃城は、1575年についに廃城となりました。歴史家は、この城は土造りで(後の時代の)他の城より劣っているのではないかと考えていました。早い時期に廃城となったからです。ところが、最新の発掘の成果によると、鎌刃城は実際には、他の山城に比べてずっと進んだシステムを備えていたことが判明したのです。鎌刃城の北の曲輪群のところには、天守のような、少なくとも三重の大櫓があったのです。この櫓は、守備兵が攻撃してくる兵に対して矢を放つために使われたと考えられています。また、その前面には大堀切があり、攻撃兵がそこに釘付けになれば、櫓の守備兵からはちょうど標的になるようになっていました。多くの曲輪は石垣によって囲まれていました。更に、城の中心部分の主郭には「虎口」と呼ばれる、石垣や石段に囲まれた四角いスペースがある入口がありました。このような形式のシステムに似たものとして、1579年に信長が築いた安土城などが挙げられます。これらの発見を目の当たりにすると、鎌刃城は安土城よりかなり先駆けていたのではないかと思ってしまいます。

鎌刃城大櫓の想像図、鎌刃城公式サイトより引用

鎌刃城大櫓の想像図、鎌刃城公式サイトより引用

安土城想像図、岐阜城展示室より

安土城想像図、岐阜城展示室より

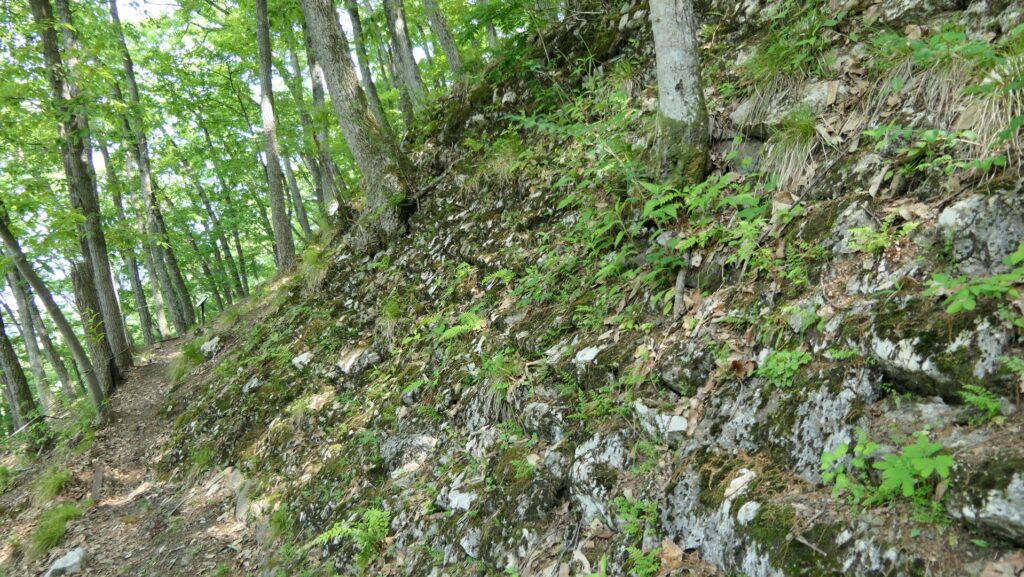

一方で、鎌刃城と安土城の間には、いくつか違うところもあります。鎌刃城の大櫓は土塁の上に据えられていて、石垣の上には建っていません。ここの石垣は、崩壊を防ぐために土塁を支えているだけです。安土城の場合は、その天守は石垣の上に直接乗っていました。鎌刃城の虎口は、御殿の門として作られていて防御のためではありません。安土城以後の虎口は、複雑な通路と組み合わされて、防衛のための能力を持っていました。歴史家は、鎌刃城で使われたシステムは独自に発展したが、そのうちに安土城から始まる別のシステムに置き換えられたしまったと考えています。それでも、鎌刃城の大櫓のデザインは、その後他の城に築かれる天守に影響したかもしれません。それは、後に天守を含む大坂城を築くことになる秀吉が、鎌刃城の秀村と一緒に働いたときに、きっとこの大櫓を見ていたはずだからです。

鎌刃城の石垣

鎌刃城の石垣

安土城の天守台石垣

安土城の天守台石垣

鎌刃城の虎口

鎌刃城の虎口

安土城黒金門の虎口

安土城黒金門の虎口

「鎌刃城その2」に続きます。