Location and History

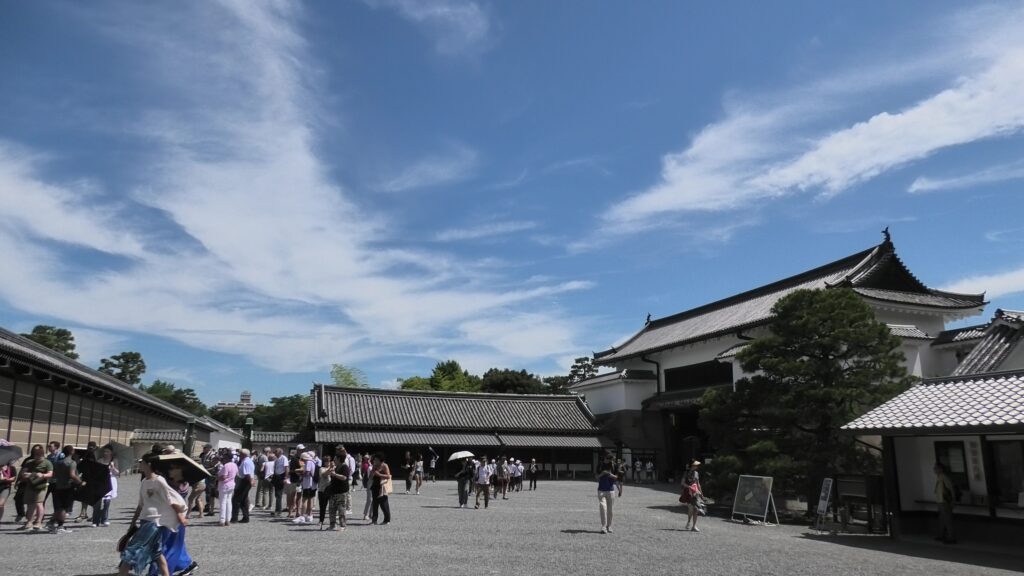

Nijo Castle is one of the most popular tourist attractions in Kyoto, and a World Heritage Site, where many tourists overseas visit. The castle was built by Ieyasu Tokugawa who was the last ruler and the first Shogun of the Tokugawa Shogunate. However, did you know about other Nijo Castles which other rulers and Shoguns had owned before Ieyasu? The current Nijo Castle, which is the only remaining castle, is the final version of Nijo Castles including the others. That’s because historians call the castles which the rulers and the Shoguns built in the center of Kyoto, the series of Nijo Castles. (Nijo Castle was originally the name for Ieyasu’s one at that time.)

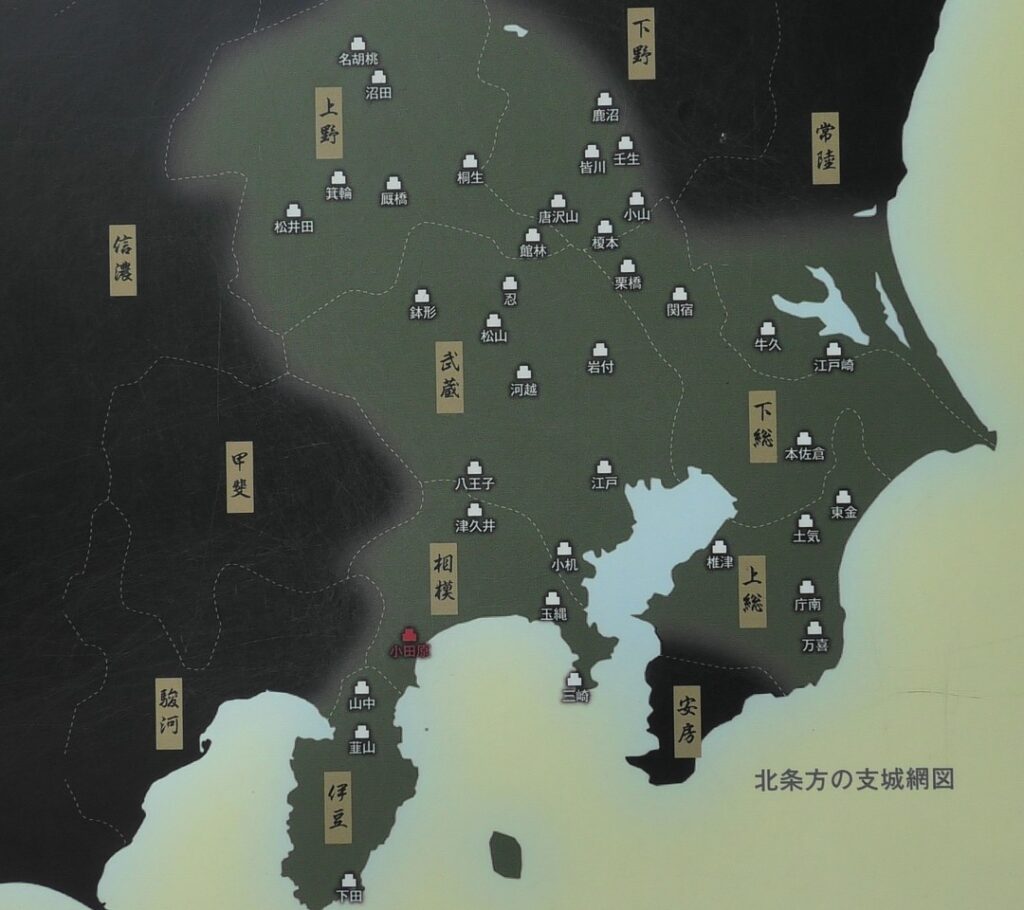

Shoguns and Rulers of Nijo Castles

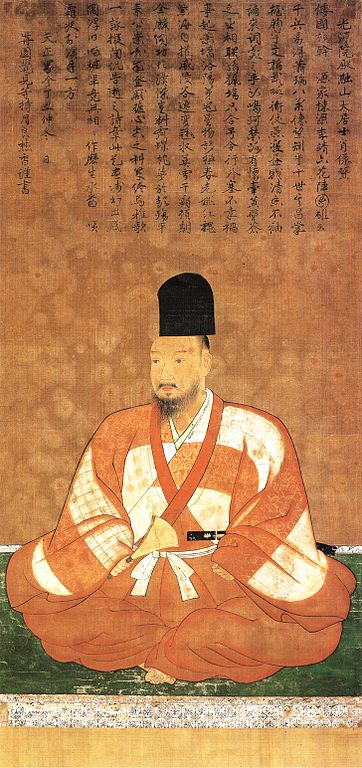

The first Nijo Castle was built by Yoshiteru Ashikaga, the 13th Shogun of the Ashikaga Shogunate. His ancestors had lived in a residence called “The Flower Palace” but it was weak defensively. When Yoshiteru became the Shogun, he couldn’t stay long even in Kyoto because of the conflicts against his retainers. In 1558, he eventually lived in Kyoto by making peace with Nagayoshi Miyoshi who was the most influential retainer, called “the first ruler”. Yoshiteru launched the building of his new palace, which was actually a castle with doubled moats and stone walls. Living in a simple palace was very dangerous even for a Shogun to survive at that time. Yoshiteru’s government was stable for a while. However, the situation got worse after Nagayoshi, whom Yoshihide relied on, died in 1564. Some of the Miyoshi Party suddenly attacked Yoshihide’s castle the following year. Yoshiteru, who was said to be a master swordman, fought bravely against his enemies, but was eventually killed by them.

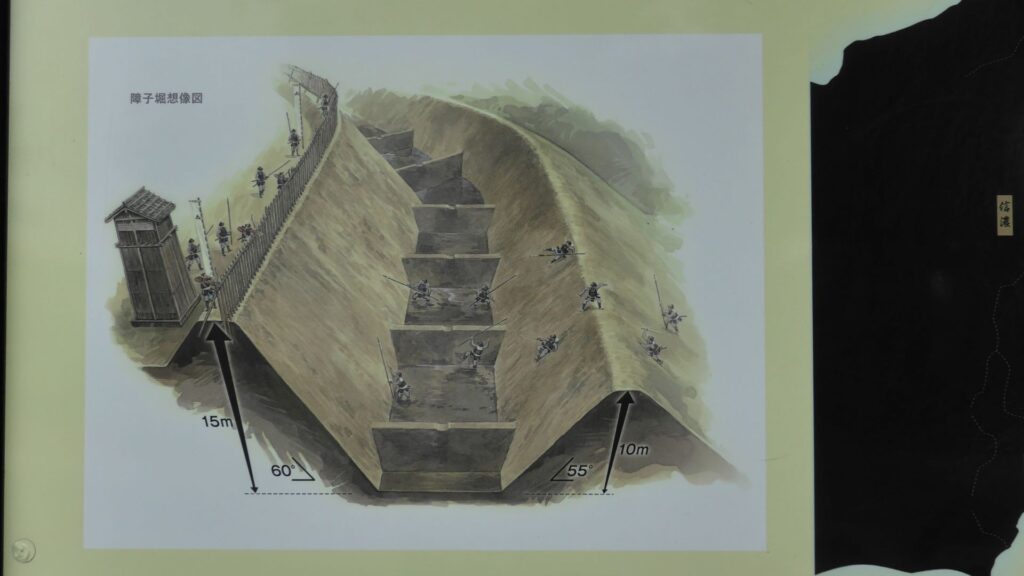

The owner of the second Nijo Castle was Yoshiaki Ashikaga, the last shogun of the Ashikaga Shogunate. His Nijo Castle had already been known as “The old Nijo Castle”. He decided to build the castle at the same place as Yoshiteru’s one after he came to Kyoto with Nobunaga Oda and became the shogun in 1568. Many may think this castle was given by Nobunaga, but in fact, it was that Nobunaga was mainly in charge of the civil construction of the castle before many buildings and garden items were moved from others. Nobunaga instructed the construction all by himself, which resulted in nearly 8m high stone walls completed in only less than 3 months. Another episode about it is that Nobunaga collected stone materials, including stone buddha status, for the walls by force. The castle is also famous for having the first Tenshu (which means Main Tower) building on record, which provided a historical epoch. The building seemed to look like a three-level turret. Yoshiaki and Nobunaga eventually fought each other; Yoshiaki fortified his castle even more to fight against Nobunaga. However, Yoshiaki escaped from his Nijo Castle to another castle and surrendered to Nobunaga. Nobunaga ordered his retainers to destroy the Nijo Castle.

The owner of the next Nijo Castle was Nobunaga, which is still not popular.

He had stayed in temples before that while being in Kyoto for a long time. He decided to build his own castle in Kyoto to stay in, in 1576, which is now called another “Nijo Castle”. The castle had buildings like a palace including a room for the emperor’s visit. The others about the castle were unclear. However, a question about its size is unclear. In fact, experts later confirmed that Nobunaga’s Nijo Castle was in fact smaller than Yoshiteru’s and Yoshiaki’s Nijo Castle. Moreover, Nobunaga gave the castle to the current prince after only two years. He resumed his stay in temples, including Honnoji where he would be easily killed by Mitsuhide Akechi in 1582. His son, Nobutada stayed in another temple with only a few retainers, heard about the incident, and decided to move to Nobunaga’s former Castle. He battled against Mitsuhide’s troops, but was eventually forced to commit Harakiri, while the castle being burned down.

Ieyasu Tokugawa of Nijo Castle

Hideyoshi Toyotomi, the successor of Nobunaga, built Jurakudai Castle as his residence in Kyoto in 1587. The castle was located in the north of Nijo and was much larger than all three Nijo Castles earlier on. He invited the emperor to his castle, which meant its functions were similar to the three other Nijo Castles. However, he had built Myokenji Castle at Nijo to live in before Jurakudai Castle. Myokenji Castle was said to have its Main Tower while its other points are unclear. If more information would have been recovered, the castle would have been called another Nijo Castle.

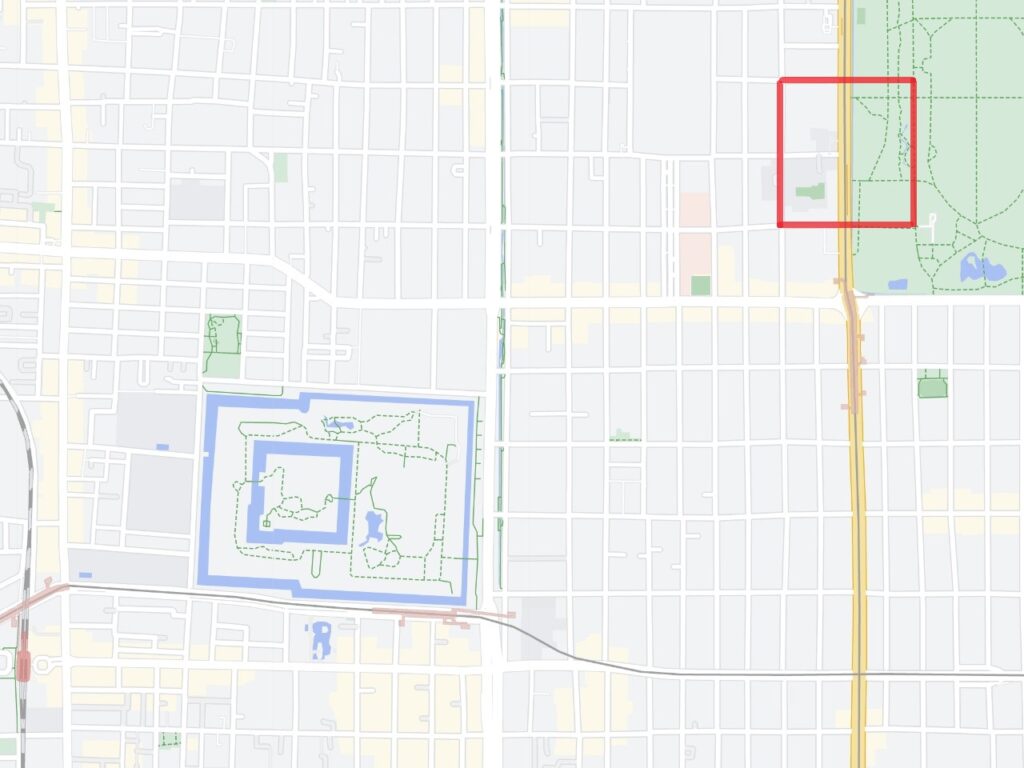

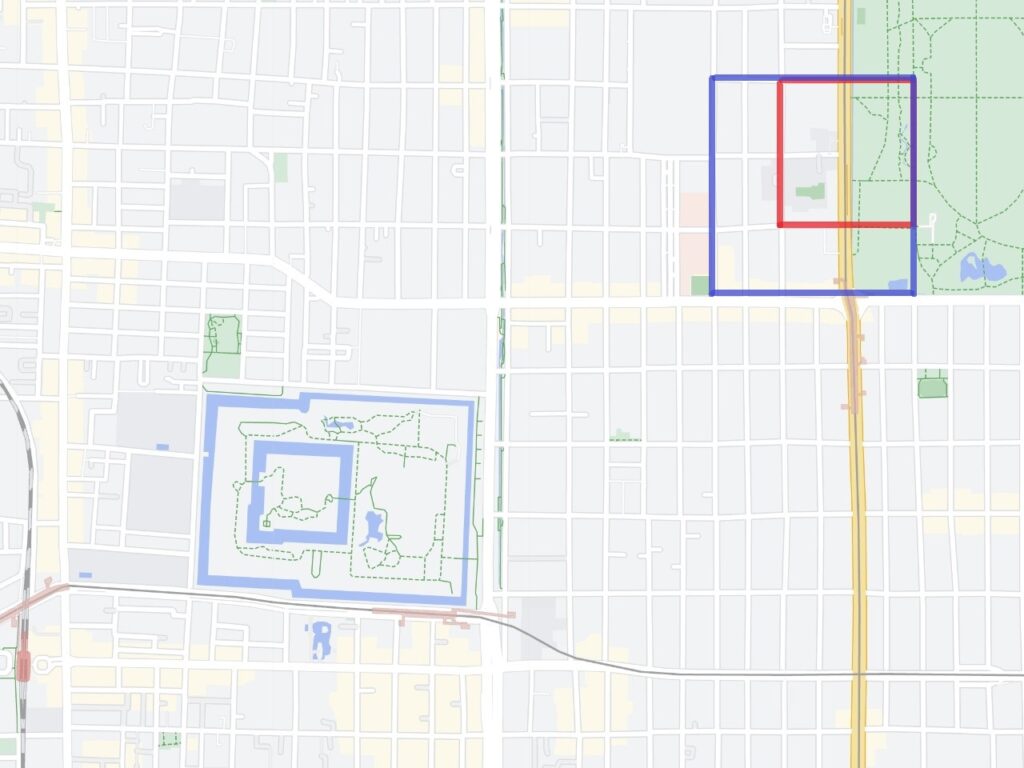

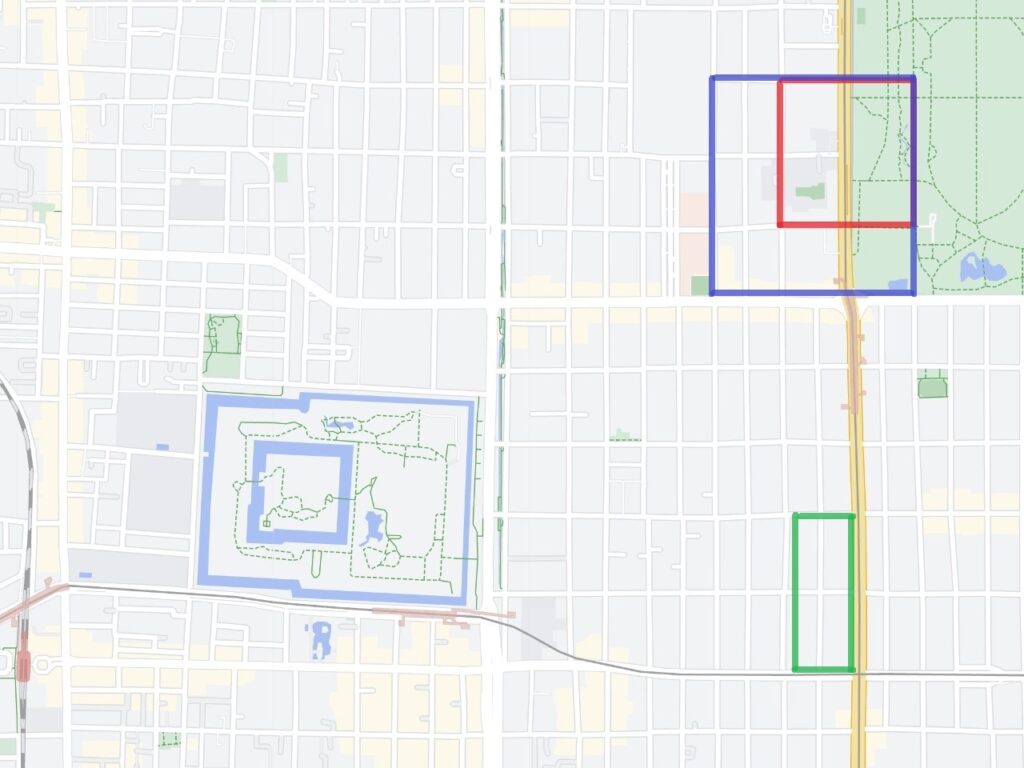

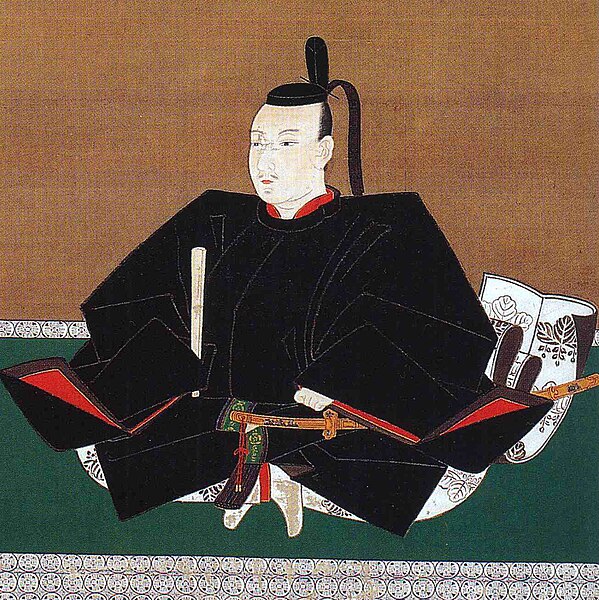

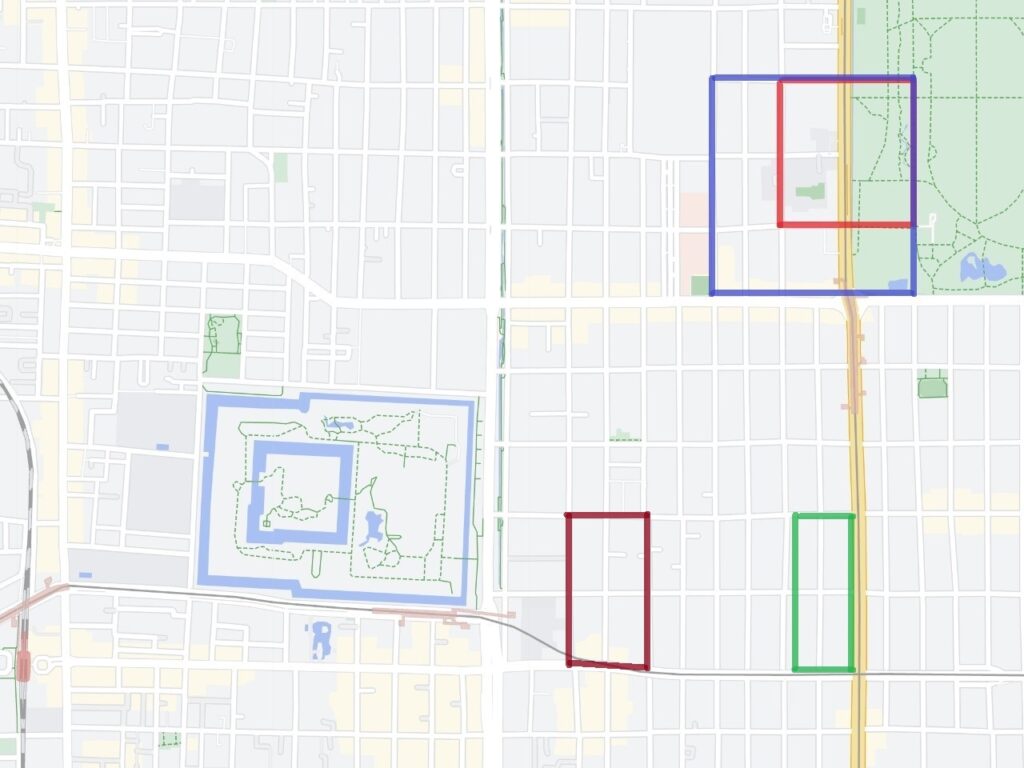

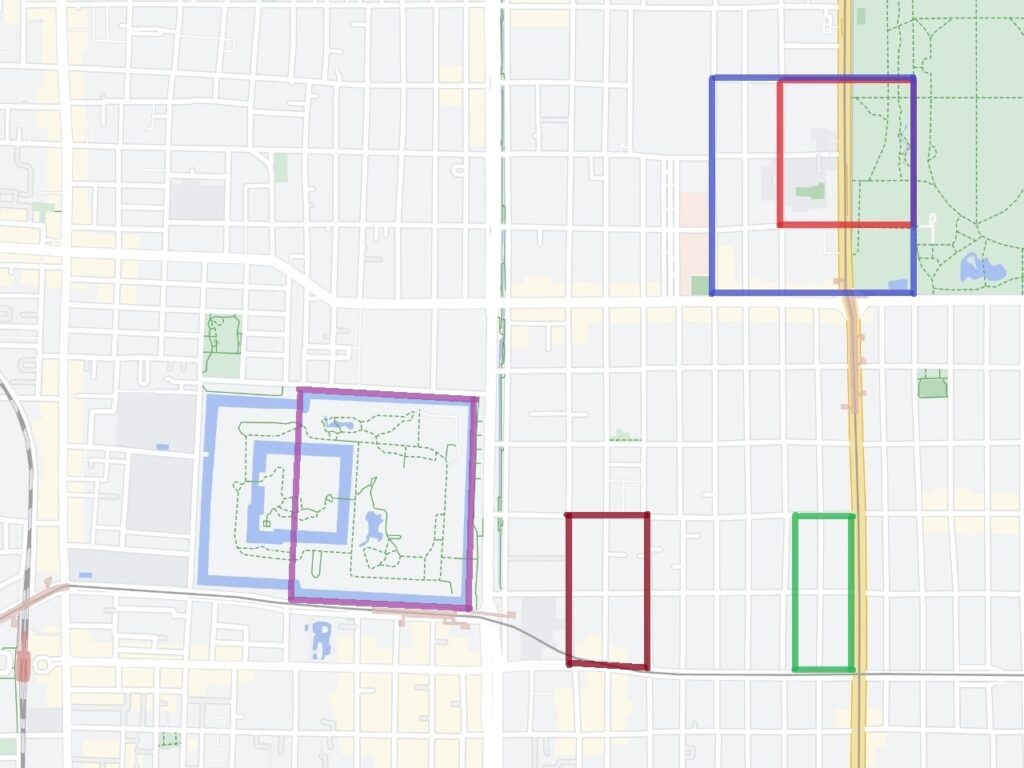

Ieyasu Tokugawa, who won the battle of Sekigahara in 1600, became the last ruler. He started to build his castle in Kyoto the following year, which would be the current Nijo Castle. The castle was completed in 1603, with its Main Tower added three years later by moving it from Yamato-Koriyama Castle. However, the range of it was different from the current one, which was over half the size of it, with only a single square. That’s why the castle at that time was called, Keicho Nijo Castle (Keicho was the name of the Emperor’s Era at that time).

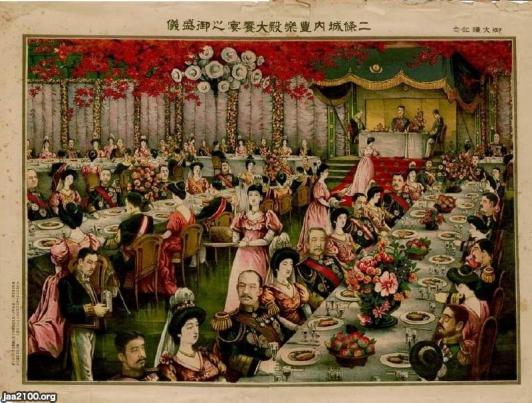

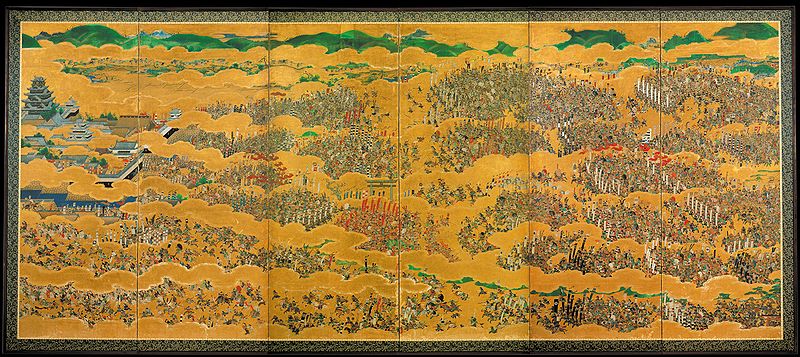

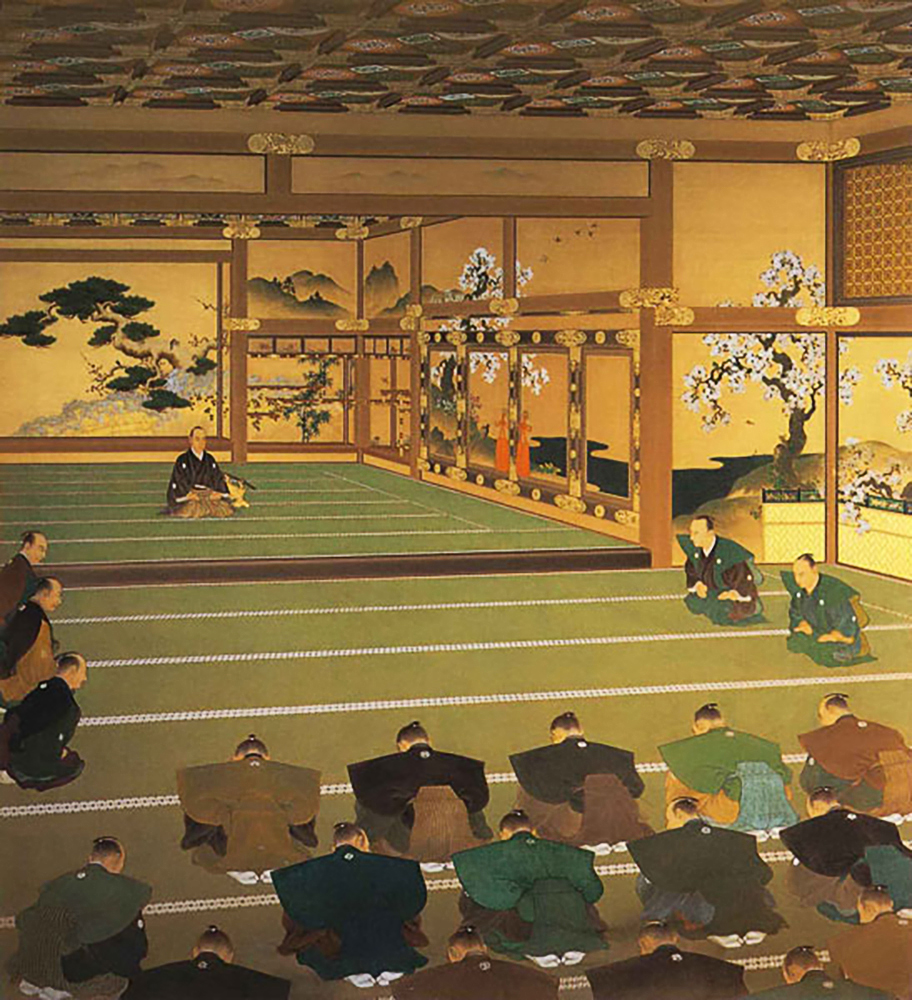

Ieyasu used his Nijo Castle to stay in and hold important ceremonies in Kyoto. For example, he invited the envoys from the emperor to the castle where a party was held after he became the first Shogun of the Tokugawa Shogunate. His successor, Hidetada Tokugawa also used the castle in the same way. Ieyasu met his rival, Hideyori Toyotomi at the castle in 1611. Some say Ieyasu decided to destroy the Toyotomi Clan before they become a big threat to the Tokugawa Clan. The castle was eventually used as Ieyasu’s headquarters when he went to the battle of Osaka Castle in 1614. As a result, Ieyasu held patties at Nijo Castle again after his victory in 1615. Meanwhile, he issued the Acts Governing the Imperial Court and Nobility to control them at the same place in the same year. That meant the castle was an iconic place for the government.

Hidetada and Iemitsu Tokugawa of Nijo Castle

After Ieyasu died in 1616, his son, Hidetada and grandson, Iemitsu still had many things to do. One of them was to form a good relationship with the Imperial family. Hidetada married his daughter, Masako to emperor Gomizuo in 1620. He became the emperor’s father-in-law. The final practice for his purpose would be to invite the emperor to Nijo Castle like Hideyoshi had used to do in Jurakudai Castle. Hidetada tried to have a special event to surpass that of the previous ruler.

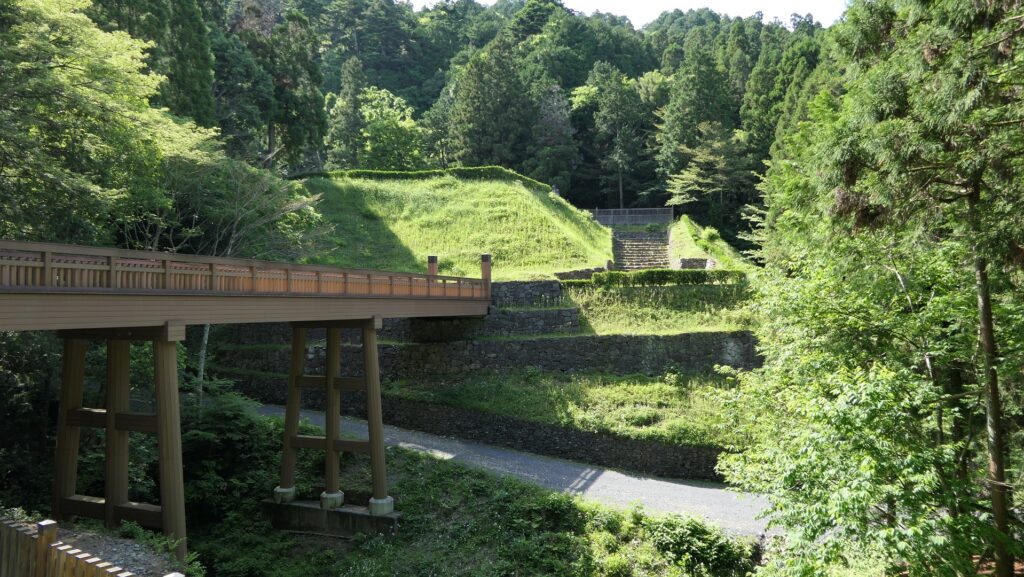

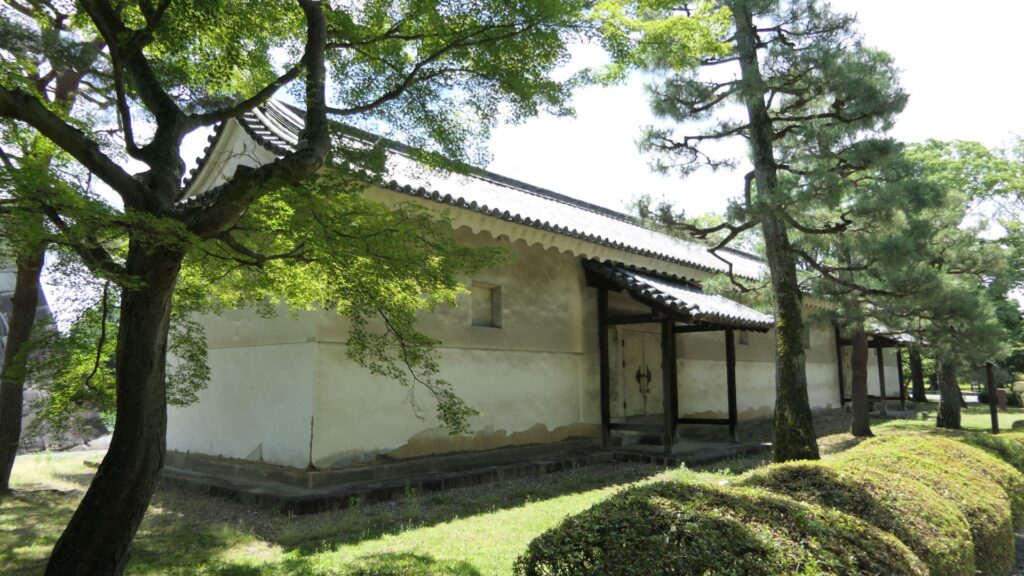

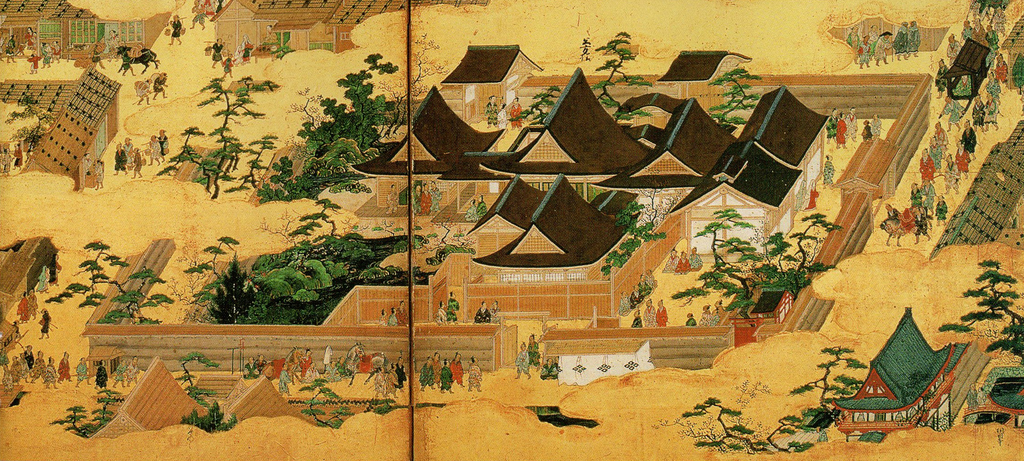

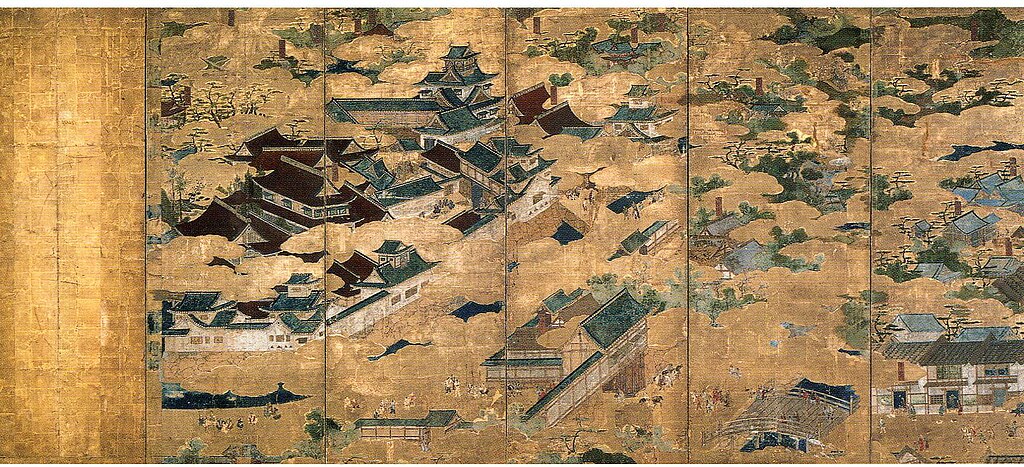

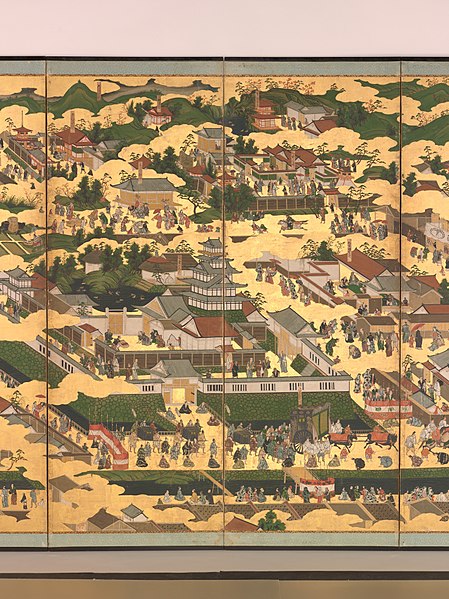

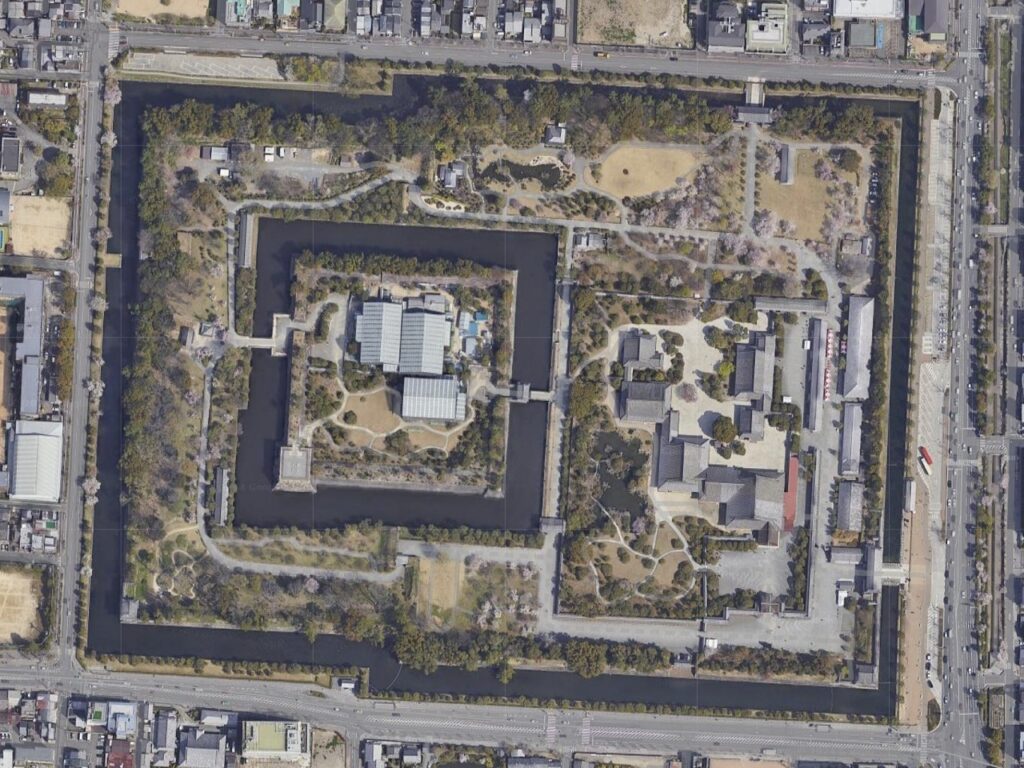

This event would be held in 1626 during the Kanei Era after Nijo Castle was fully renovated. Therefore, the castle would be called Kanei Nijo Castle as what we see it now. The renovation included the land of the castle being extended to the west. It resulted in the land looking like two overlapped squares. The square on the west became the main enclosure for Hidetada’s main hall while the right one became the second enclosure for Iemitsu’s main hall which is the remaining one. The remaining gorgeous Kara-mon gate in front of it was built at the same time. The main enclosure also had the new main tower being moved from Fushimi Castle. The palace for the emperor’s visit was built in the second enclosure. The front gate of the castle had had two levels but was rebuilt to a single-level gate. This was because someone might have looked down on the emperor from the second floor.

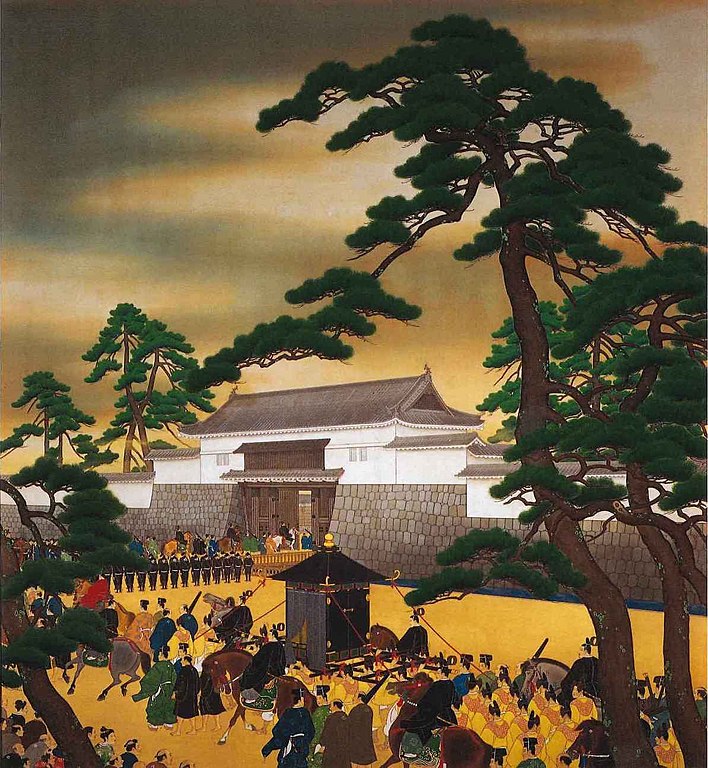

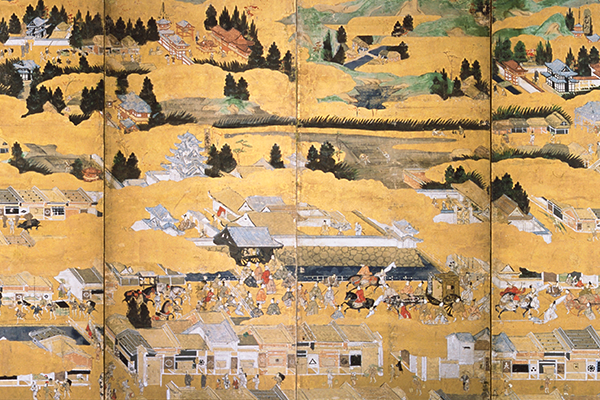

The event, called “Kanei Royal Visit”, was held for 5 days from the 5th of September (according to the lunar calendar), in 1626. The parade of about 9,000 people, including the emperor and his wife, Masako, went from the imperial palace to the castle. During the visit, lots of ceremonies were held. The most interesting one for us may be that the emperor climbed the main tower twice. There was the corridor bridge with roof overhead, covering the moat between the main and second enclosures. That meant the emperor was able to go the tower from his palace in the castle without having to go out. His first visit to the tower was on the 3rd day, but the view from the top was not good because of the bad weather. He went there again on the last day just before returning to his home. The royal visit was recorded on many sources, which would make people remember it for a long time. This event also symbolized the arrival of peace. After that, the 3rd shogun, Iemitsu went to Kyoto and Nijo Castle in 1634, which was his last visit there. Since then, the castle has been dormant for over 200 years when no shoguns went to Kyoto.

Iemochi and Yoshinobu Tokugawa of Nijo Castle

During the first 200 years, Nijo Castle was devastated. For example, the main hall and main tower of the main enclosure were burned down by accidental fires. The main hall of the second enclosure deteriorated. However, the castle got back to the political scenes at the end of the Edo Period. This was because the 14th shogun, Iemochi Tokugawa went to Kyoto for the first time as a shogun in 229 years, after he had been married to Kazunomiya, the emperor’s daughter. The imperial court was getting more powerful, backed up by some influential domains which later resulted in the Meiji Restoration. The shogun needed to deal with such a situation by himself. The shogunate tried to resume Nijo Castle for Iemochi’s stay. However, it was not enough due to the shortage of their budget. As a result, Iemochi mainly used the restored main hall of the second enclosure. He also used Osaka Castle to battle against the Choshu Domain, where he unfortunately died in 1866 due to illness.

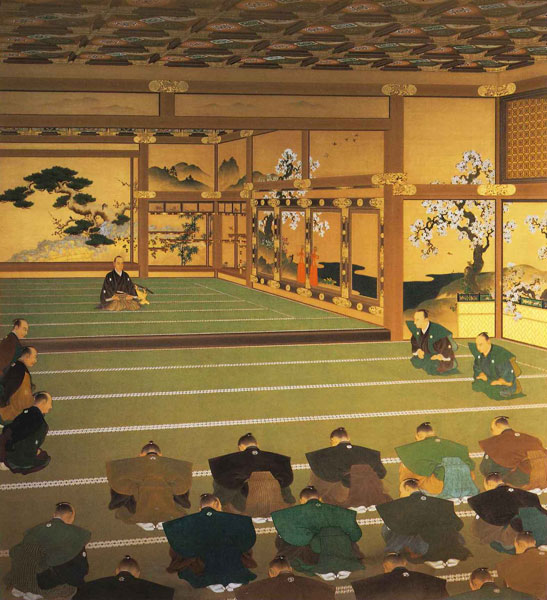

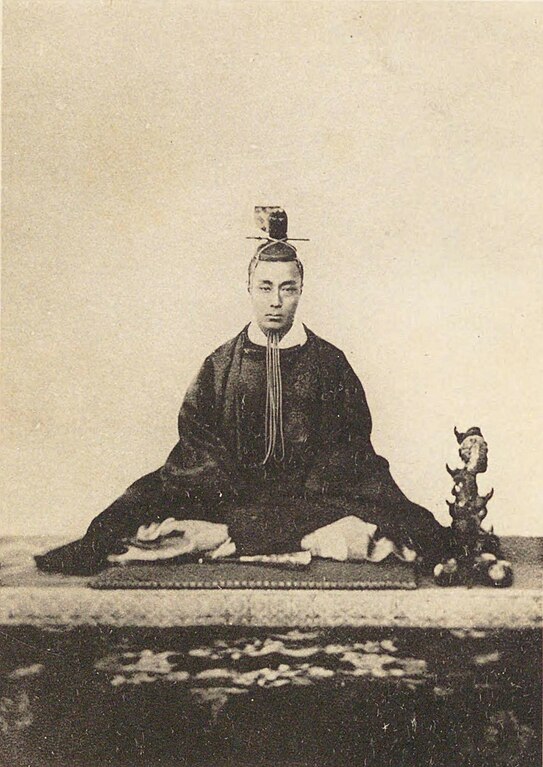

Iemochi’s successor, Yoshinobu Tokugawa had stayed long in Kyoto to back up Iemochi. However, he didn’t use Nijo Castle. He said the reason was that he couldn’t move freely when he stayed there under bureaucratic official rules. He continued to stay in his retainer’s residence even after he became the last shogun. He finally moved to the castle just one month before the famous Returning of the Power to the Emperor in October (according to the lunar calendar), in 1867. He announced it in the main hall of the second enclosure. The purpose of it was that after he resigned, he assumed he would be given another position to continue working for the imperial court while avoiding attacks from the influential domains. However, the domains refused Yoshinobu’s plan by issuing the Decree for the Restoration of Imperial Rule and asking Yoshinobu to return all his ranks and territories. His retainers got very angry, but it was a provocation from the domains. Yoshinobu eventually decided to escape from Nijo Castle to Osaka Castle with his retainers to avoid conflicts.

After that, Nijo Castle belonged to the imperial court. On 3rd February (according to the lunar calendar), in 1868, the emperor Meiji went to the castle and ordered to abolish the shogunate. The castle was used as an iconic place for the government until the end.