特徴、見どころ

江戸時代三大上水道の街

現在、赤穂城跡はいくつもの復元物とともによく整備されています。これは恐らく赤穂事件と四十七士による影響も大きいでしょう。しかし、この城跡はその知名度に増して訪れる価値があり、ここならではの特徴があります。例えば、JR播州赤穂駅から中央通りを通って歩いて城跡に向かっていくと、旧赤穂上水道の説明板や遺物が目に入ってきます。この上水道は江戸時代における三大上水道の一つとされています。赤穂は、塩産業が栄えていたがためによい井戸が少なかったのです。

城の正面、三の丸

しばらく歩いていくと、三の丸の北端にある隅櫓を伴った大手門に着きます。これらの建物は1950年代に復元され、城のシンボルになっています。

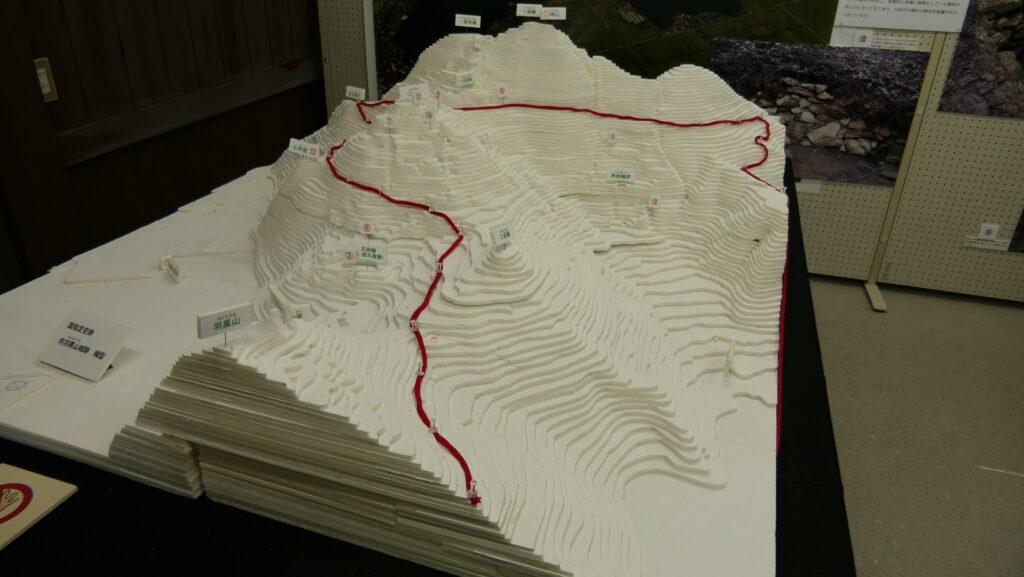

城周辺の地図

その手前にある堀にかかった橋を渡り、門に入っていくと、桝形と呼ばれる、石垣に囲まれた四角い空間があります。赤穂城の場合は、その桝形は単純な四角形ではなく、複数の四角形がつながった複雑なデザインで、通路はジグザグとなって、敵は立ち往生してしまったことでしょう。

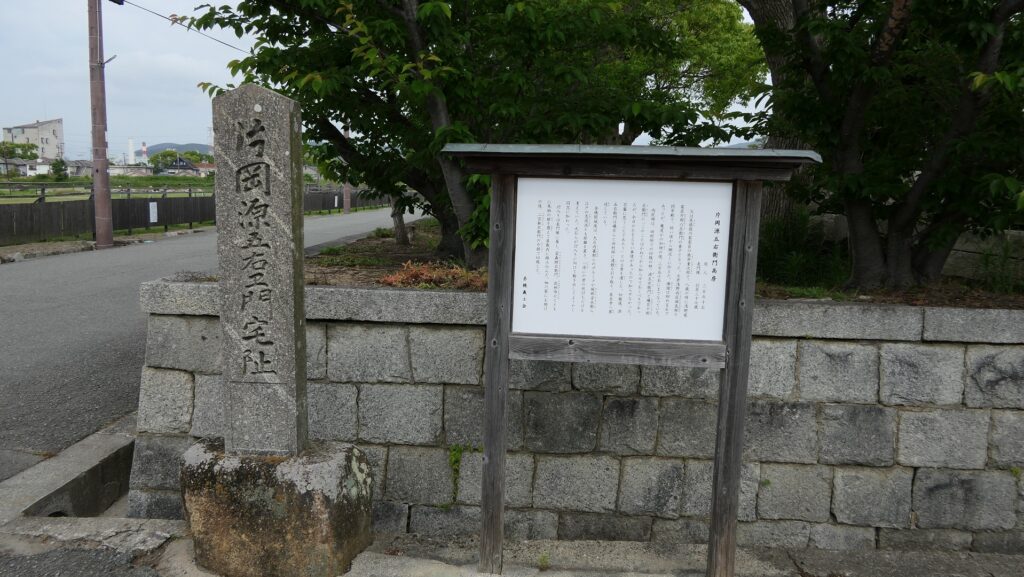

三の丸の更に中に入っていきますが、そこはかつては重臣の屋敷地でした。現在は通路の両側に、大石家と近藤家の長屋門のみが残っています。

大石(内蔵助良雄)の屋敷自体は、今は大石神社になっていて、大石を含む四十七士が赤穂事件の英雄として祀られています。ここが城の中では一番人気のスポットになっているかもしれません。周辺には、四十七士たちの屋敷跡もあります。

海に面していた二の丸

更に城の中心に向かって進んでいくと、二の丸門跡に着きます。二の丸のほとんどの部分は水堀に囲まれていて、二の丸は更に本丸を囲んでいます。

二の丸内部のうち北側にはかつて、もう一つの大石家(内蔵助の大叔父である頼母助)の屋敷と、二の丸庭園がありました。その屋敷の門と庭園が最近になって復元されていて、中を散歩したり、美しい風景を楽しむことができます。北側と南側を分ける(西)仕切門も庭園の端に復元されて、開園時間内であれば通ることができます。

南側の部分は、現代的なフラワーガーデンになっていて、かつては海に面していました。その海面部分は埋め立てられ、公共施設が建っているため、かつての姿を創造するのは難しいかもしれません。しかし二の丸の南面には、突堤、水門、潮見櫓、南沖櫓の跡地があるので、そういったものから当時の立地を理解することはできるでしょう。