特徴、見どころ

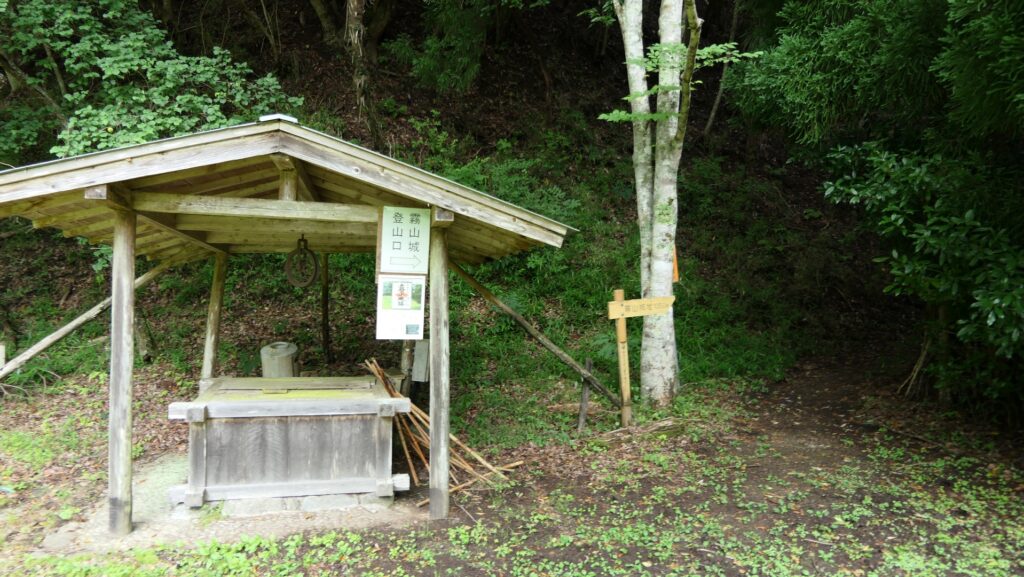

霧山城への道のり

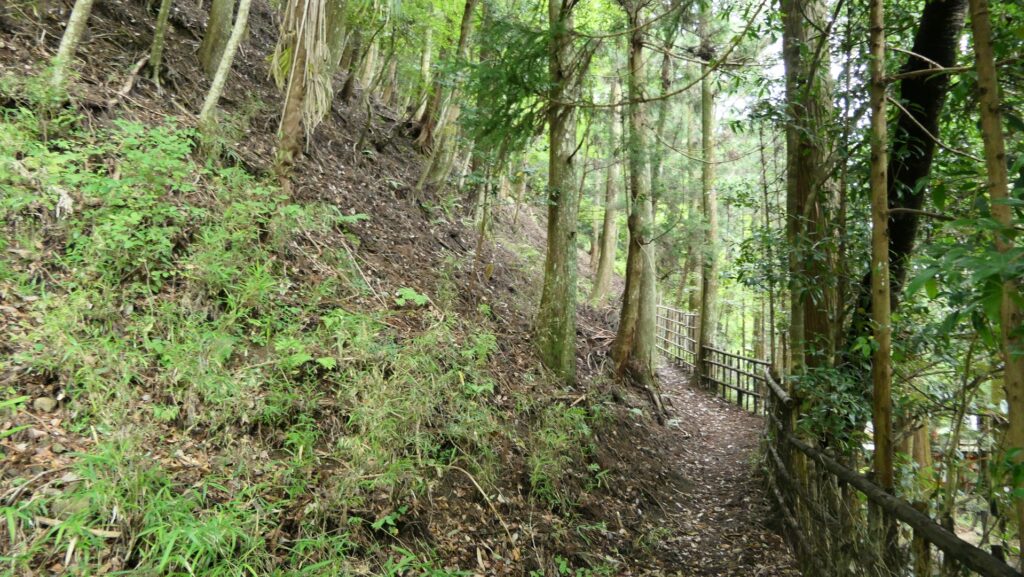

霧山城への道のりは、麓から詰めの城までのものよりずっと長いです。山の峰筋や谷筋を進むこと30分以上かかります。霧山城は、山の北峰と南峰のそれぞれ頂点の場所に築かれました。

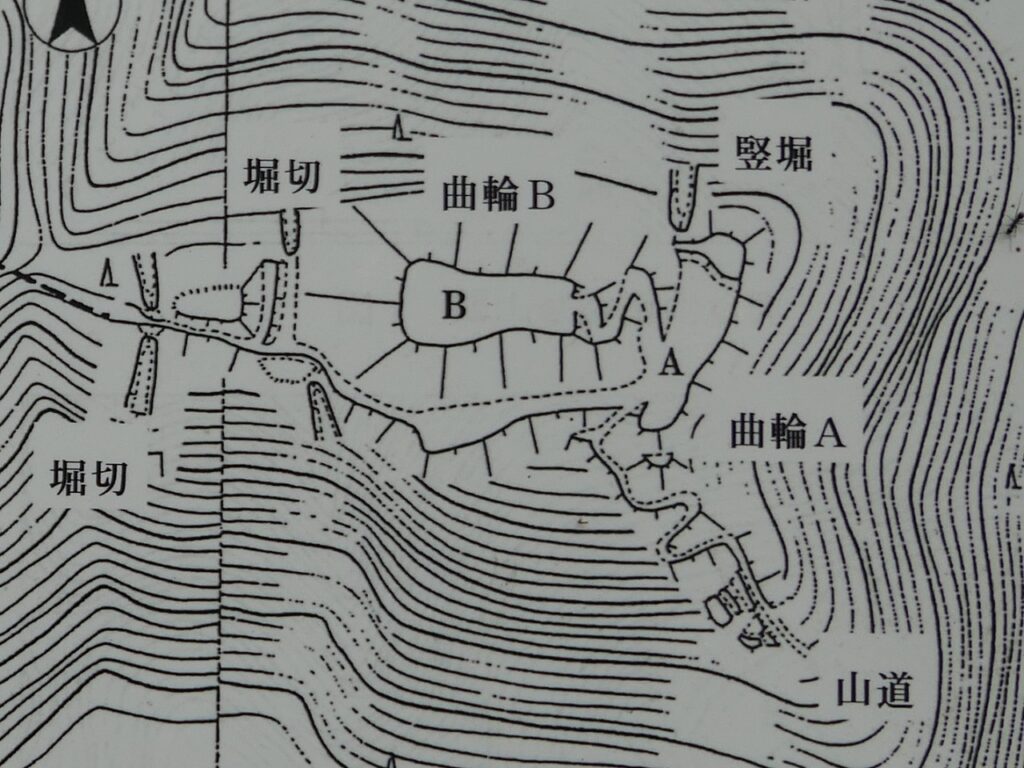

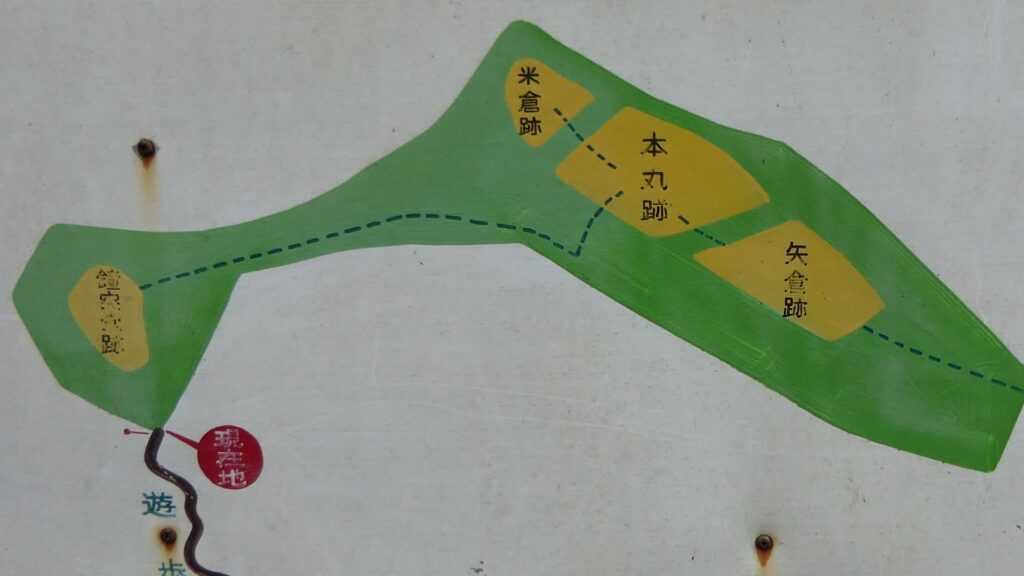

城周辺の地図

鐘楼があった南峰

まず着くのは南峰の方で、鐘撞堂跡と呼ばれています。その名前が示す通り、かつては鐘楼がありましたが、今は建物はありません。そこから周りの眺めはとても良いです。物見台のようなものもあったかもしれません。

城周辺の航空写真

そこからもう2つの峰が伸びています(南峰から見て、右側の北方向にあるものと、左側の南西方向にあるもの)。ここでは、主郭群があった北峰の頂上に行くために、右側の北方向に選ぶべきで、決して左側の南西方向には行かないようにしてください。もっと険しい山地帯にはまり込んでしまいます。そのような厳しい状況の場所でさえ、人工的な堀切が設けられていて、南西方向から攻めてくる敵を防げるようになっていました。

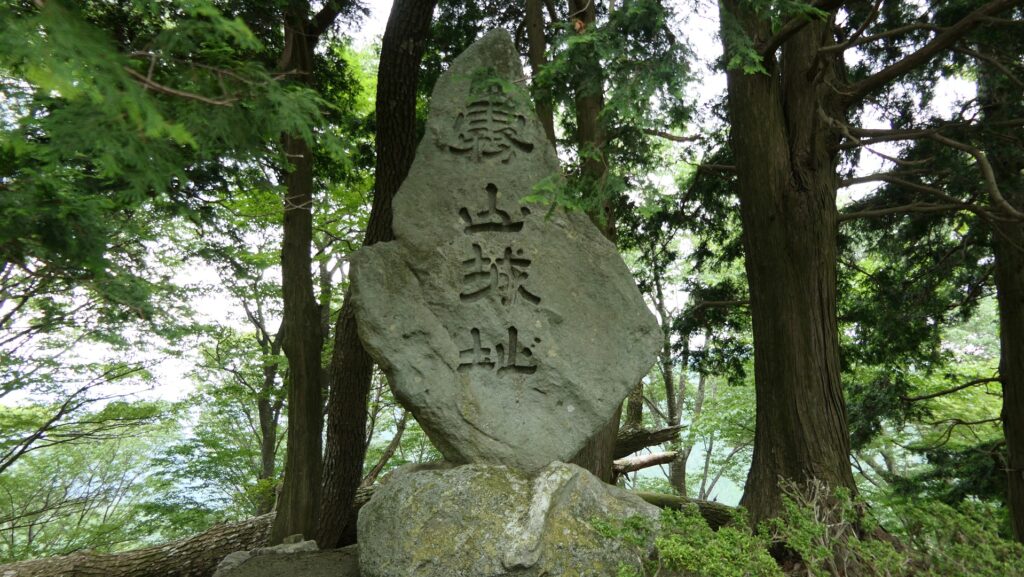

北峰にある主郭群

北峰の方に進んでいくと、峰は上下しながら、ついには頂上の主郭群に到着します。主郭群は堀切により区切られ、南西部の米倉跡、中心部の本丸、北東部の矢倉跡に分かれています。これらの曲輪は今でも厚い土塁に囲まれています。

特に、本丸はお椀のようになっていて、恐らく周りの土塁が崩れて、中の平らな部分を埋めたことで、丸みを帯びた形になったのでしょう。北峰の曲輪群は、周辺の山々から隔絶しているように見えます。そこは本当に最後の陣地として築かれたのでしょう。

その後

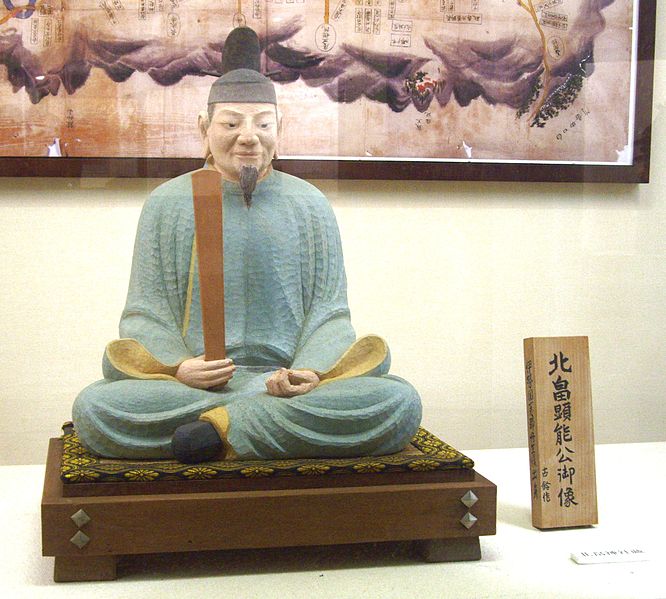

織田氏による侵攻があった後、北畠氏館、及び詰めの城と霧山城は廃城となりました。江戸時代になって、北畠氏の子孫の一人が館跡に先祖を祀るために小さな神社を建てました。それが現在の神社の起源となりました。明治維新後にその状況が変化します。政府が南朝を正統な皇統であると宣言したのです。それ以来、南朝を支えた武士や領主たちが脚光を浴び、その一つが北畠氏でした。神社は拡張され北畠神社となり、ついには1928年に、忠臣を祀る別格官幣社の一つに指定されました。同じように、北畠氏館跡庭園と霧山城跡が1936年に国の史跡に指定されました。これもまた、北畠氏の貢献が影響したのでしょう。オリジナルの館の古い石垣が発見された後は、2006年に館跡が国の史跡に追加指定されました。

私の感想

最初に、現在は北畠神社になっている北畠氏館跡を訪れたときは、正直がっかりしました。城らしいものがほとんどなかったからです。そのとき、霧山城への案内も見つけたのですが、そこに行って帰ってくる十分な時間がなかったため断念しました。その後、別の日にもう一度行って城跡を訪れ、それで満足しました。しかし今から考えると、北畠氏館跡と霧山城跡両方を見学する時間がない場合でも、少なくとも霧山城に行く途中の詰めの城までは、短時間で行って来られると思います。

リンク、参考情報

・多気北畠氏遺跡の概要、津市

・「伊勢国司北畠氏の研究/藤田達生編」吉川弘文館

これで終わります。ありがとうございました。

「北畠氏館その1」に戻ります。

「北畠氏館その2」に戻ります。