特徴、見どころ

本丸にある唯一の現存建物

二の丸の中央の通りに戻ると、更に本丸の方に行くことができます。その本丸の手前では、もっと深い(22m)別の空堀があって、ちょっとびっくりされるかもしれません。この空堀の底は、鉄道の水郡線の敷地になっています。もちろん空堀は城の時代からあったものです。本丸には、城の唯一の現存建物である薬医門があり、佐竹氏が建てたものだと言われています。もしそれが本当なら、佐竹氏の時代には大手門だったのかもしれません。堀を渡る本城橋を渡ってからは、ビジターは指定された範囲から門を見学することになりますので、注意してください。

本丸周辺の地図、赤破線は杉山坂、青破線は柵町口

二の丸、三の丸の他の見どころ

二の丸からは元から2つの裏道があり、今でも通ることができます。北側の杉山坂と南側の柵町(さくまち)口です。両方の道にはそれぞれ、杉山門と柵町坂下門という復元された門があります。南側の道を下って水戸駅の方に戻っていくと、右側には巨大な台地が目に入ってきます。現在では崩落を防ぐためコンクリートパネルで覆われています。過去には左側にこれも大きな千波湖が見えていたはずですが、現在では干拓され、偕楽園周辺に元あったうちの西側部分のみに縮小しています。

もしお時間があるようでしたら、三の丸の外側の大空堀も見に行ってください。ここは台地の根っこの部分に当たります。この空堀はそのままの状態で残っていて、土橋のみが堀を渡って茨城県庁三の丸庁舎に通じています。ここは過去は重臣の屋敷地や弘道館の一部でした。まとめて言うと、水戸城は三重の巨大な堀により守られていたことになります。

城周辺の航空写真

その後

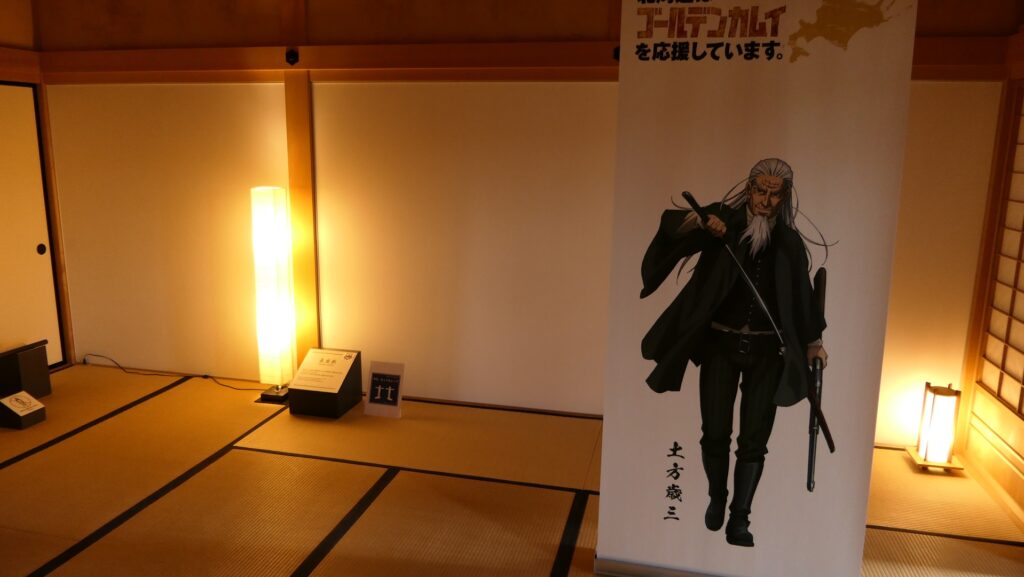

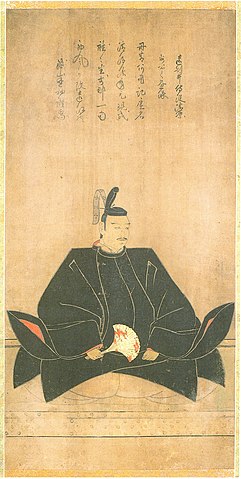

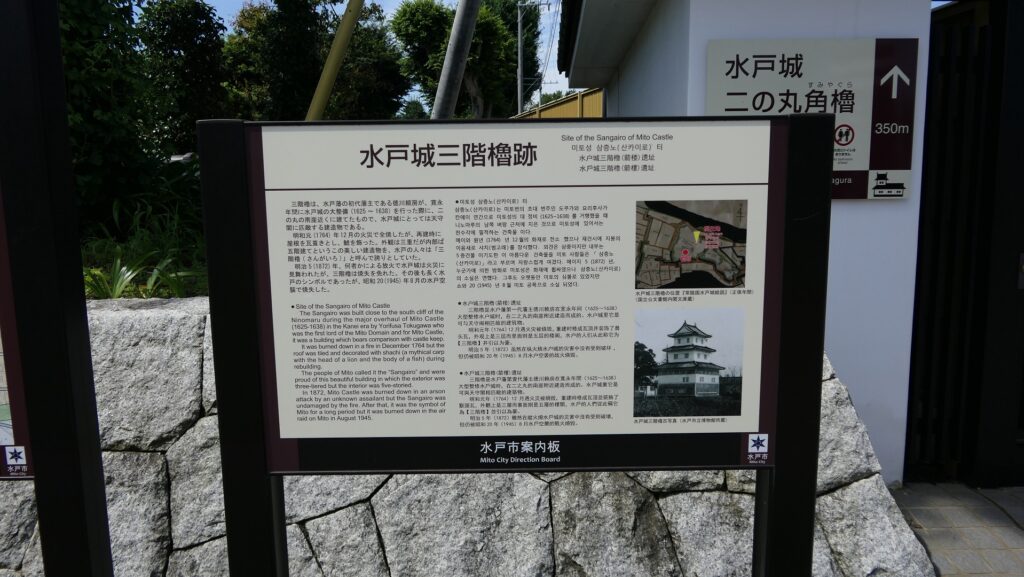

明治初期に悲しい出来事があった後でも、水戸城二の丸にあった三階櫓(さんがいろ)は、その素晴らしさから現存20天守の一つとされ、第二次世界大戦までは残っていました。しかし、1945年の水戸空襲により燃えてしまいました。戦後になって弘道館地区は、1952年に国の特別史跡に指定されました。他の土塁、空堀、薬医門といったものは茨城県の史跡に指定されています。水戸市は最近、これまで見てきたように城の建物を復元しています。

私の感想

水戸城跡を訪れてみて、改めて強い城というものは、必ずしも石垣を必要としないことがよくわかりました。このことは、過去の戦争だけではなく、2つの空堀が現在でも交通のために使われていることでも証明されています。また、大手門や二の丸角櫓が復元されているのを見てしまうと、どうしてもこの城の天守としての三階櫓も復元できないものかと思ってしまいます。第二次世界大戦の前後で焼けてしまった8つの天守は、水戸城を除いて皆復元されているからです。しかし、その計画はないそうです。

ここに行くには

車で行く場合:北関東自動車道の南水戸ICから約15分かかります。大手門脇に駐車場があります。

公共交通機関を使う場合は、JR水戸駅から歩いて約10分です。

東京から水戸駅まで:東京駅で特急ひたち号に乗ってください。

リンク、参考情報

・水戸城跡、水戸観光コンベンション協会

・「よみがえる日本の城15」学研

・「シリーズ藩物語 水戸藩/岡村青著」現代書館

・「城を攻める 城を守る/伊東潤著」講談社現代新書

・「徳川斉昭と弘道館/大石学編著」戒光祥出版

・「天狗争乱/吉村昭著」新潮文庫

・「逆説の日本史16 江戸名君編・水戸黄門と朱子学の謎/井沢元彦著」小学館

これで終わります。ありがとうございました。

「水戸城その1」に戻ります。

「水戸城その2」に戻ります。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しました。よろしかったらご覧ください。