特徴

新府城跡は一般に公開されています。観光客は通常、東側から2つの山道を通って城跡に入っていきますが、両方とも現代に作られたものです。一つは山の頂上にある神社に向かう参道の石段で、とても急です。もう一つは、山の中腹を南側に回り込む緩やかな坂の歩道です。城跡を見て回るのであれば、後者の方をお勧めします。

迫力ある大手門と馬出し跡

歩道は三の丸の下、大手門の上のところを進んでいきます。門跡の内側から外側に歩いて行けます。門跡はまだ土塁に囲まれています。

城周辺の地図

門の外側には馬出しの跡が残っています。馬出しは武田独特の防御の仕組みで、門の外側に丸い形の陣地が突き出しているものです。通常は三日月形の堀が前面にあり、より防御力を増していました。また、防御側は側面から反撃に出られるようになっていました。新府城の馬出し跡はとても大きく、陣地や堀の形をはっきりと見ることができます。

武田を祀っている本丸

歩道の方に戻ると、二の丸を経由して本丸に登っていきます。本丸は一番大きな曲輪で山の頂上にあり、武田勝頼の御殿がありました。発掘により、館の門の基礎と、恐らく徳川によりそれが埋められた痕跡が見つかりました。

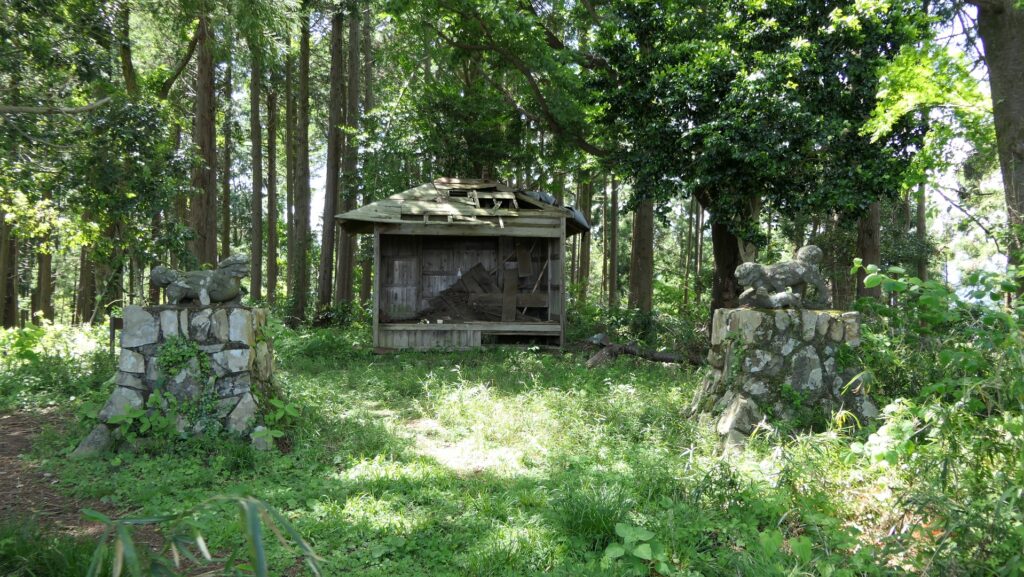

現在この広いスペースにあるのは、勝頼を祀る新府藤武神社と長篠の戦いの戦死者を祀る霊社だけです。

本丸からは、上方には山々の、下方には釜無川の素晴らしい景色が見えます。

搦手門跡にも注目

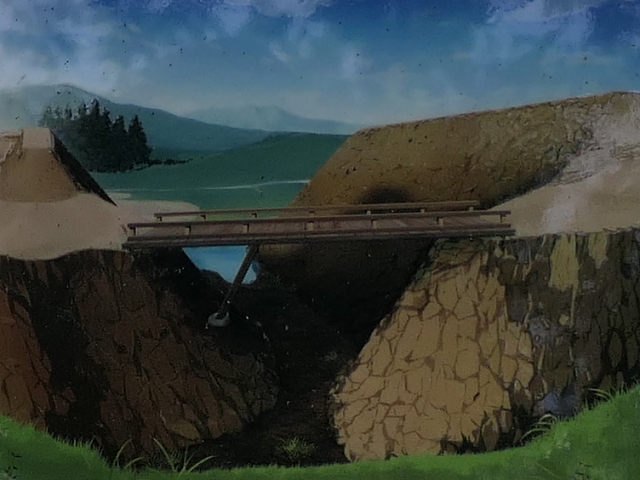

本丸からは、城の北側部分に下って行くことができます。井戸跡と木橋跡を過ぎると、乾門と呼ばれた搦手門跡に着きます。

城北側の地図

この門は桝形形式で作られ、二つの門の建物が、四角い空間を挟んでいて、敵の攻撃を防げるようになっていました。土塁が今もその空間を囲んで残っていて、門の基礎部分も見つかっています。