特徴、見どころ

山麓からの歩きがおすすめ

現在、笠間城跡は車で行く人にとっても、歩いていく人にとっても便利なように整備されています。例えば、車で城跡に行った場合、山麓の駐車場に停めて長い距離を歩くこともできますし、頂上に近い中腹に駐車することもできます。ただ、もし現地で十分時間が確保できるのであれば、前者を選択されるのをお勧めします。この城の見どころが広範囲に広がっているからです。

城周辺の地図したがって、この記事でも先ほど述べた通りに、山麓の駐車場から歩いて中腹にある林道を経由して頂上に至る方法で城跡に向かってみようと思います。歩く際には多くの車が通り過ぎるかもしれませんので、気を付けて下さい。城跡の周りには、いくつもの丘陵があるため、その間を曲がりくねっている道を進んでいきます。そうするうちに道は、右方向に直角に曲がりますが、ここが城跡への入口となります。ちなみに、その道を曲がらずにまっすぐ進み狭い道に入ると、城の北側の関門である「坂尾の土塁」に至ります。

不思議な巨石や外郭空堀を見学

城に向かう林道に戻ってみると、左側に道を半ば塞いでいる巨石が見えてきます。この石は「大黒石」と呼ばれていて、次のような面白い逸話が伝わっています。正福寺が徳蔵寺と争い、多勢に無勢で不利になっていたとき、山頂近くにあったこの巨石が突然転がってきたのです。そして、この細道で徳蔵寺方の僧兵たちを押しつぶし、撤退に追い込んだということです。それ以来、この石は大黒石と呼ばれるようになりますが、大黒様が担いでいる袋に似ているとか、山上にあった正福寺側に幸運をもたらしたという所から来ています(実際にはこの石は築城のはるか以前から存在しているようです)。

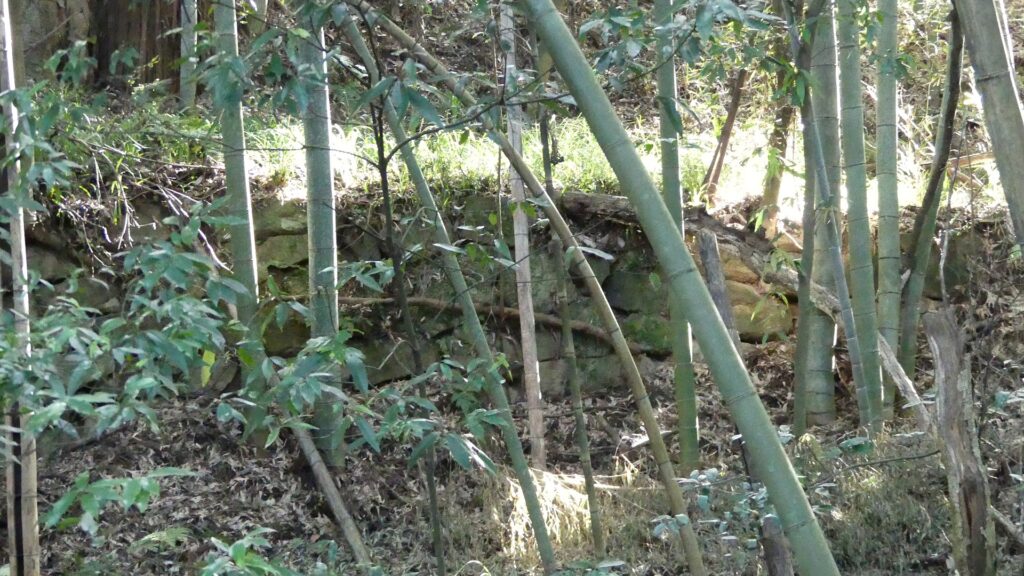

次には、左側に大きな堀切が見えます。これは全城域を囲む、外郭の空堀の一部です。つまり、ここは城の入口ということになります。そして、左側には丘陵が、右側には谷を越えたところにもう一つの丘陵がある道を進んでいきます。これらは皆、堡塁の跡であり、もし敵であったなら両側から攻撃を受けることになるでしょう。

中腹にある千人溜と笠間百坊跡

ずっと進んでいってから右に曲がり、谷にかかる土橋を渡ると、中腹にある駐車場に到着します。ここは実際には千人溜と呼ばれる大きな曲輪(「的場丸」ともいいます)で、恐らくは駐屯地か兵舎のために使われていたと思われます。

林道を渡った反対側には、正福寺の百坊跡があり、そこが寺が繁栄していた場所でした。しかし今では建物や構造物はなく、説明板と整地された土地に若干の墓地があるだけです。ここも城の堡塁の一つであったようにも見えます。

大手門から本丸へ

全てのビジターは、千人溜からは食い違いの入口を通り過ぎて、中心部まで歩いていくことになります。しかし、頂上まで作業道が通じているので、大手門跡、部分的に残っている石垣などを見ながら、楽に登って行くことができます。

しかしここでも頂上に行く別の選択肢があって、荒れた小道となりますが、オリジナルの門跡を通って頂上に行く方法もあります。まず、大手門の石段を上がって、桝形を通り過ぎます。一旦は作業道に合流しますが、右側に別の石段を見つけていただくと、そこから小道に入っていけます。

城中心部の地図、赤破線はオリジナルの門跡を通るルート

斜面に沿った道を渡っていくと、二の丸の脇を過ぎて、本丸門跡にたどり着きます。ここは大手門と同様の作りとなっています。どちらのルートを選んでも、同じ本丸に到着します。