立地と歴史

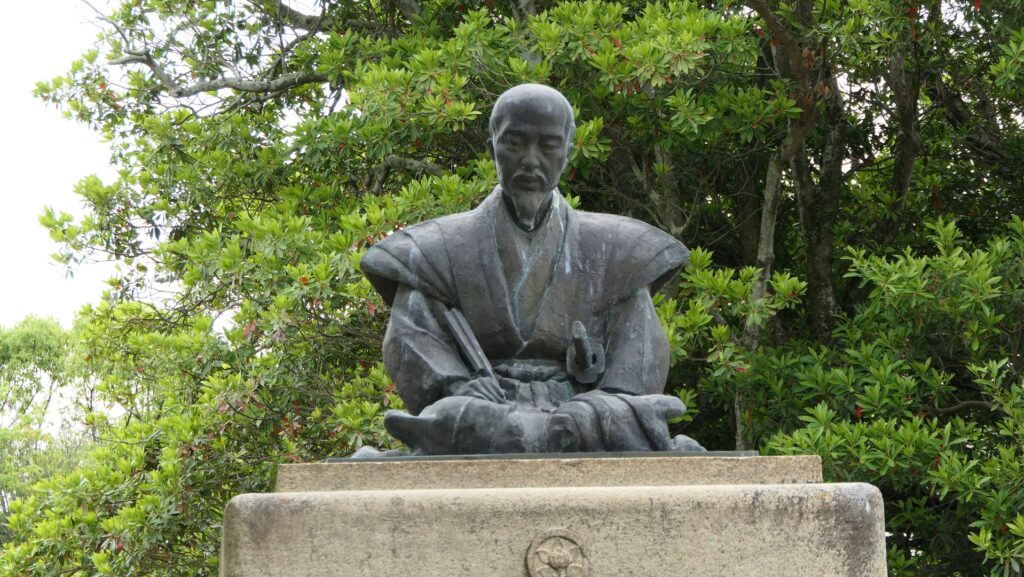

浅野長直が城を大改修

赤穂城は瀬戸内海に面した播磨国の西端、現在の兵庫県赤穂市にあった城でした。この城は、日本の最も有名な歴史イベントの一つ、赤穂事件の舞台の一つとなった場所です。また、赤穂は雨が少ない地域であり、塩田が開発されて以来、製塩業が盛んであることでも知られています。

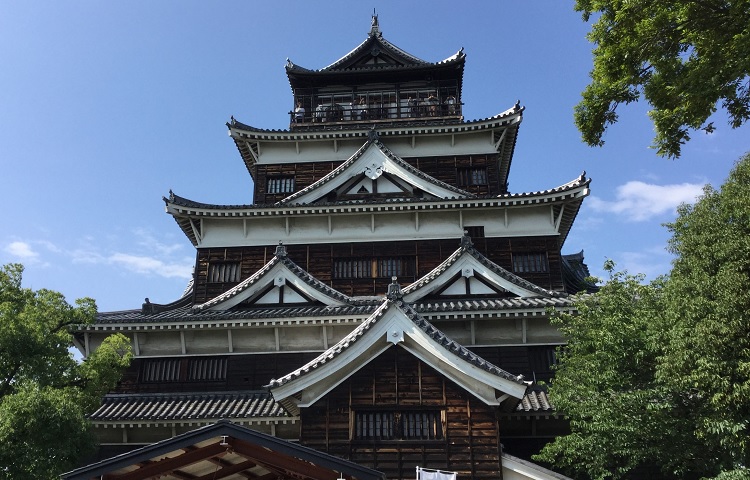

播磨国の範囲と城の位置1600年に赤穂城を最初に築いたのは、姫路城主であった池田輝政の弟、長政であり、彼らの支城という扱いでした。その後、1615年に池田氏の分家が独立し、赤穂藩が成立し赤穂城を居城としました。ところが、2代目の藩主が錯乱し殺人を犯した罪で、1645年に徳川幕府によって改易となってしまいました。初期の赤穂城の詳細はわかっていません。同年に城と藩を継いだ浅野長直(あさのながなお)が城の大改修を行い、今見られるような姿になったからです。彼は、広島城にいた浅野氏の分家の当主で、笠間城から転封となったのです。1615年に幕府が大坂城の豊臣氏を滅ぼし政権が安定してからは、城の大改修が認められるのは大変稀なことでした。

その大改修は1648年から1661年までかかりました。城の縄張りは、軍学者の近藤正純と山鹿素行によって行われました。城の石垣のラインは巧みに曲げられて、どの方角にも射撃ができるようになっていました。本丸とそれを囲む二の丸が城の主要部で、背後の南方には海を控えていました。大手門があった三の丸が、主要部の北方に加えられました。これらの曲輪群は平地上にあり、水堀によって区切られていました。よって、この城は平城または海城に分類されています。本丸には、領主のための御殿と天守台石垣がありました。しかし、実際には天守台の上には天守は築かれませんでした。

浅野長矩が赤穂事件を起こし改易

赤穂事件は1701年に、長直の孫、浅野長矩(あさのながのり、官職名の内匠頭(たくみのかみ)としても知られています)が藩主だったときに起こりました。彼は、江戸城の御殿で将軍である徳川綱吉が勅使を接待する際の饗応役となっていて、吉良義央(きらよしひさ、上野介(こうずけのすけ))の指導を受けていました。3月14日、最も重要な儀式が行われようとしていた日に浅野は突然吉良の背後から切りかかり、殺そうとしましたが失敗しました。浅野は捕えられ、その日のうちに将軍に切腹を命じられました。御殿内での刃傷沙汰は厳しく禁止されていたからです。浅野家は約3百名の藩士ともっと多くの家族とともに改易となりました。一方、吉良はお構いなしとされました。浅野により傷つけられただけで、刀を抜かなかったからです。

浅野が吉良に切りつけた理由はわかっていません。いくつかの記録によると、浅野は吉良に遺恨があったと話したということです。しかし、その死の前にそれが何なのかは話しませんでした。最近の研究によると、以下のように推測されます。そのとき、浅野は2度目の勅使饗応役を務めていました。浅野は地元の塩産業により豊かでしたが、吉良からの指導に対してそれ程の報酬は払わなくてよいと考えていた節があります。吉良は職務を果たすために多くの金銭が必要でしたが、手元不如意となっていました。彼は高家として身分は高かったのですが、領地の石高はそれ程でもなかったからです。これらのことが重なって、吉良が浅野に対して十分な指導を行わなかったり、公衆の面前で浅野を批判したことが考えられます。これが本当だとしても、このような深刻な事件を起こす動機となるのでしょうか。当時を含め、浅野は乱心したためにこの事件を起こしたのだと考えた人もいました。

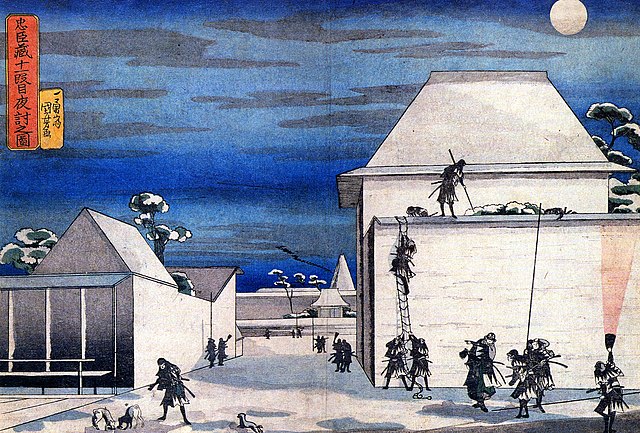

お家再興の望みがなくなり討入を実行

赤穂藩の藩士たちは、事件の報せと幕府による赤穂城明け渡しの命令に接し、大変困惑しました。そして幕府の命令に従い開城するか、それとも反抗するか議論に明け暮れました。浅野に親しく仕えていた近臣たちにとっては幕府の決定は受け入れがたく、主君はそれなりの理由があって事を起こしたのだと信じていました。しかし、筆頭家老の大石良雄(おおいしよしお、内蔵助(くらのすけ))の決断により、4月12日に城は明け渡されます。彼は、藩が素直に命令に従えば、幕府が長矩の弟、大学に藩を継がせるのではないかと考えたのです。

残念ながら、大石の希望はかないませんでした。幕府は大学を、広島城の浅野本家預かりとしたのです。大石は結局、強硬派の勢いに押される形で四十七士のリーダーとなり、旧暦1702年の12月14日に吉良の屋敷に討ち入り、吉良の首級を挙げたのでした。大石は現場に口上書を残していて、そこには「亡主の意趣を継」ぐと書かれています。四十七士は全員捕らわれの身となりましたが、その処分を巡っては幕府の首脳部の間で相当な議論となりました。ある者は彼ら浪人は法を犯して吉良の屋敷に押し入り、「無実」の吉良を殺したのだから厳罰に処すべしと主張しました。一方、彼らは真の忠臣であり、武士の鑑であると反論する者もいました。将軍綱吉の裁定は両者を折半するもので、四十七士に切腹を命じました。これは彼らの主君と同じでしたが、地位とその行為にしては寛大なものでした。

藩と城は森氏などが継承

赤穂城と赤穂藩はその後、永井氏と森氏に引き継がれました。とりわけ森氏は、1706年から1871年の廃藩置県までの長い間、その地を支配しました。赤穂の製塩業は繁栄を続け、塩田はまるで城を囲むような形で広がりました。一方で、森氏による赤穂藩は財政難に苦しみます。領地が浅野氏当時よりずっと少なかったからです。例えば、三の丸にあった旧大石家の屋敷が1729年に火災に遭ったのですが、再建されませんでした。それは恐らく、藩士の数が以前よりずっと少なかったためにその屋敷を再び使う必要がなかったためと思われます。