特徴、見どころ

二の丸を通って本丸へ

現在、萩市には数多くの歴史的観光地があります。江戸時代の古地図を使って、現在の街並みを巡ることができるとさえ言われています。まず最初に車で城跡の中心部まで行かれるのでしたら、二の丸の手前にある駐車場に停めることができます。駐車場の辺りはかつては中堀であったようで、1924年に萩運河が掘られたときにその残土により埋められてしまいました。そのため堀によって隔てられてはいませんが、駐車場の南の方には三の丸内の厚狭(あさ)毛利家の現存屋敷(長屋)があり、北の方は二の丸南門跡となります。

城周辺の地図

南門にはかつては櫓と石垣に囲まれた、桝形と呼ばれる四角い防御空間が二重に設置されていました。現在では残っている石垣によって、その形はわかるようになっています。門跡の内側の二の丸は民間に売却されているので、萩焼の店や茶室などが営業しています。

美しい天守台石垣

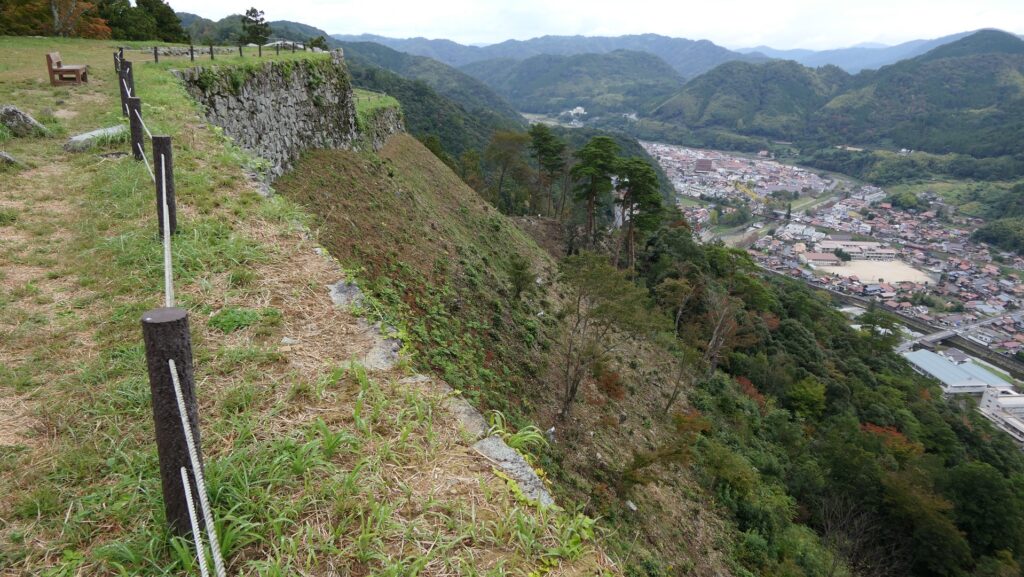

そうするうちに本丸に着きます。本丸には建物は残っていませんが、石垣と内堀が健在です。特に天守台石垣は、その隅石の部分が扇の勾配のようであり、背景の指月山と相まってとても美しく見えます。天守台の高さは約10mあり、天守そのものの高さは20m近くあったと言われているので、合わせると30m位あったことになります。

規模の大きさがわかる本丸の遺跡

本丸は、指月公園の一部となっています。本丸に入るには、内堀にかかっている極楽橋を渡って、本丸内門から入ります。本丸の内部は基本的には広場になっていますが、明治時代に志都岐山(しづきやま)神社が創建されたのと、その後茶室などのいくつかの建物が別の場所から移転してきています。天守台の上に登ってみることができます。そこには、多くの天守の礎石が並んでいて、かつての天守がどんなに大きかったのか想像できるでしょう。

また、あまり目立たないが重要な役割を果たしたものとして、雁木(がんぎ)と呼ばれる幅広な石の階段にも注目してみてください。天守台と入口の門の中間にあります。この雁木は、日本の城で最も長大なものの一つと言われています。かつて石垣の上には土塀が築かれており、もし敵が城を攻撃してきた場合には、守備兵はこの雁木を登って塀越しに反撃できるようになっていました。

海岸まで防御

また、東の方から城を眺めてみてはいかがでしょう。具体的には、二の丸東門跡から外に出て、菊ヶ浜から見る指月山はとても美しいです。また、山の麓の方を見てみると、長大な石垣が横たわっています。かつては、石垣の上に5基もの櫓が立っていて、その間には土塀も築かれていました。

現在は、その土塀の一部が復元されています。その石垣に近づいて、潮入門跡から海岸に出てみることもできます。