特徴、見どころ

外堀から三の丸へ

驚くべきことに、ほとんど全ての弘前城の範囲がそのまま弘前公園として残っています。

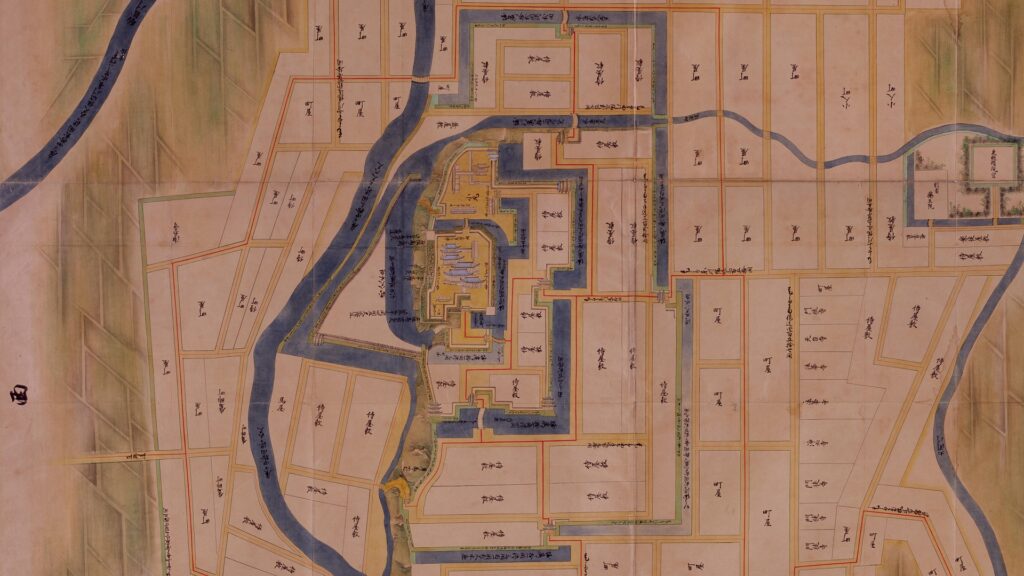

城周辺の航空写真、下の古絵図とほとんど同じに見えます

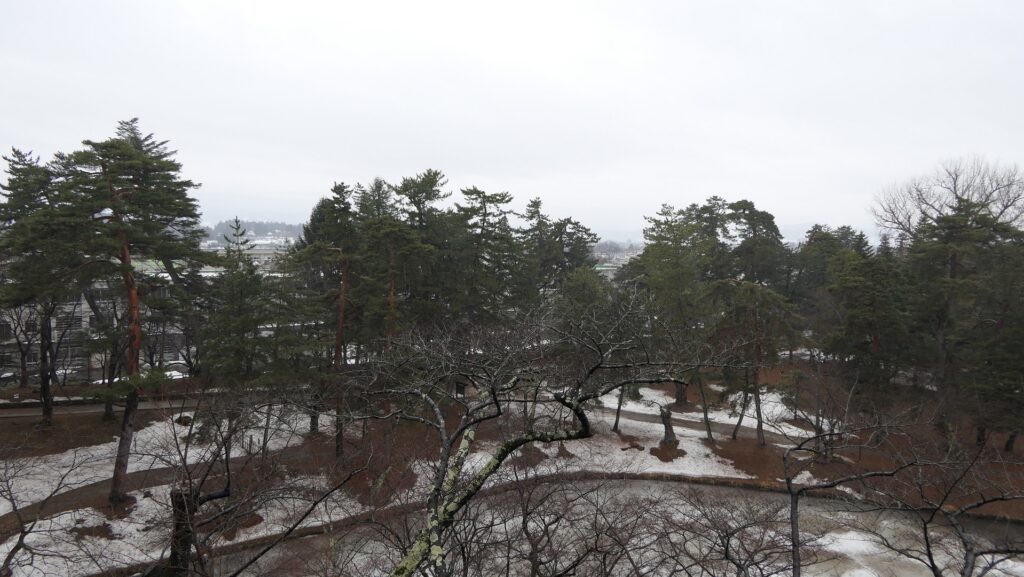

南の方、例えば弘前駅の方から公園を訪れる場合、土塁と外堀に囲まれた三の丸にある追手門から入って行くことになるでしょう。また、その土塁には夥しい数の桜の木が植えられていて、春でなくても美しい桜の花で飾られるだろうと想像できます。

追手門は三の丸に残っている2つの門のうちの一つです。門に入るとき、その門が正面を向いていないことに気づくかもしれません。それは、弘前城と同じ時期に建てられた城には、通常2つの門の建物を持つ関門がありました。1番目の門は正面を向き、2番目の門は別の方向を向いていました。2つの門は、壁面とともに四角い空間を形作り、「桝形」と呼ばれ、城を守っていました。弘前城の場合は、その1番目の門が省略されていて、とても独特なスタイルです。

三の丸は現在、植物園、公共施設、リラックスゾーンになっています。

全ての門と櫓が残る二の丸

二の丸周辺の航空写真更に中に入っていくと、土塁と中堀に囲まれた二の丸が見えてきます。これもまた驚きですが、二の丸にあった2つの門と3つの三階櫓が今日全て残っているのです。櫓の屋根には銅板が使われていて、それが櫓をスマートに見せています。櫓と土塁の組み合わせもとても合っています。二の丸にはインフォメーションセンターがあります。

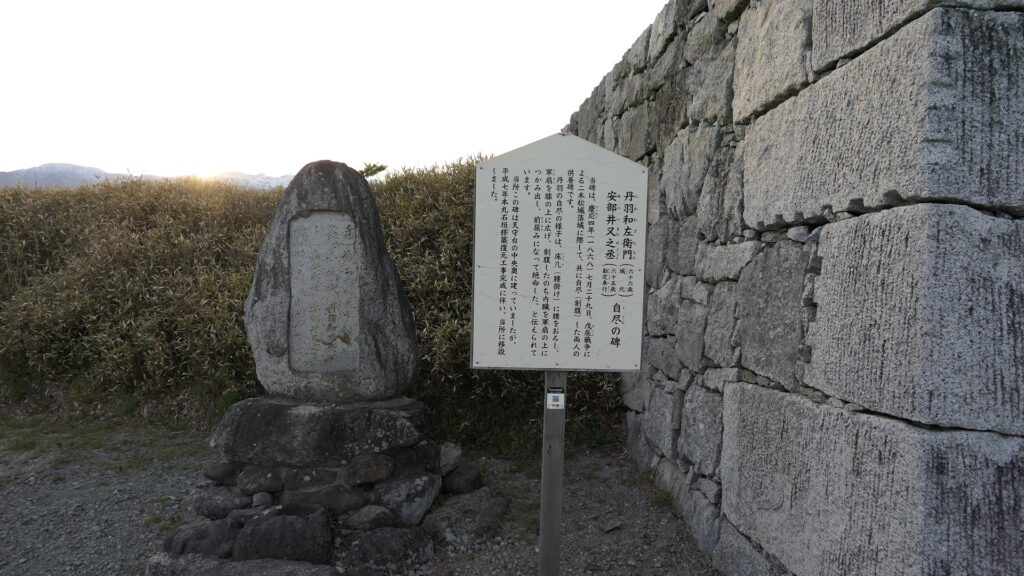

天守が引越し中の本丸

本丸周辺の航空写真やがて、内堀の中の、天守がある本丸に到着します。実は、本丸の東側の石垣が修理中です(2021年12月現在)。その石垣の表面が膨張しており、地震が起こった場合崩れかねないからです。

そのため、天守は本丸の東南隅にある天守台石垣から一時的に移動されています。よって、天守をすぐ近くに見ることができます。外側を向いている二面は、派手に飾り付けられています。一方、内側を向いている他の面はとても地味です。最初は天守の代用品として作られたからかもしれません。いずれにせよ大変面白いことです。

本丸の西南隅には、最初の天守があった大規模な石垣台があります。天気が良ければ、ここから岩木山の雄大な眺めを見ることができます。