立地と歴史

Introduction

最初に仙台城に行った時には、仙台駅からバスに乗って、青葉山に登り、伊達政宗の像を見たり、景色も楽しみました。ただ、天守跡のようなものはなかったし、あれがお城だったのかと正直思いました。しかし、城っぽくないところは、政宗の深謀遠慮によるもので、実際は要害堅固で、現在までの仙台の礎となる城だったのです。今回は私なりに、伊達政宗のことや、仙台城の歴史を調べてみたので、ご紹介します。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しています。よろしかったらご覧ください。

最後の戦国大名・伊達政宗

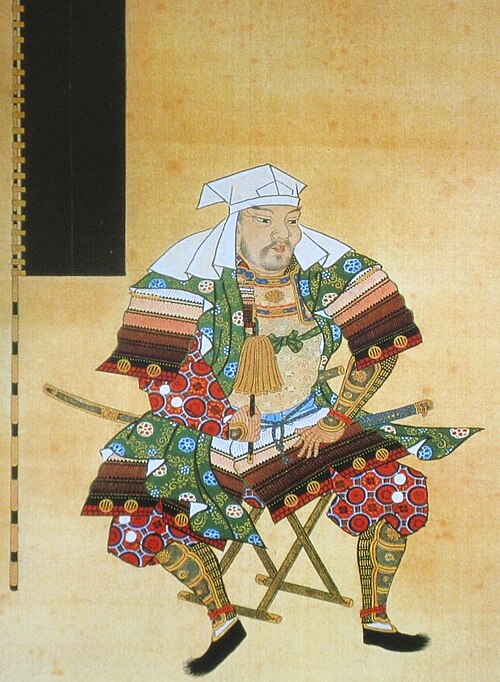

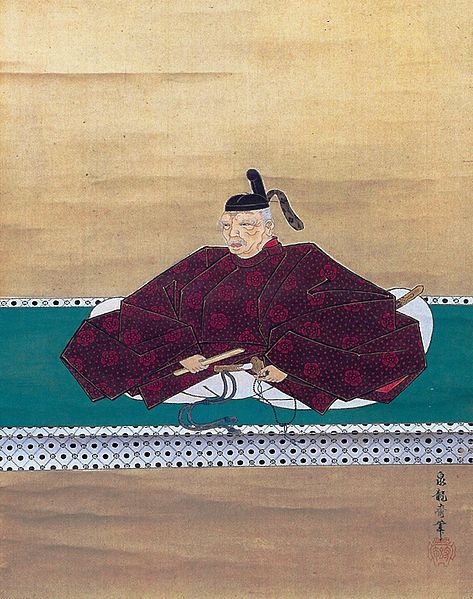

政宗は、東北の戦国大名・伊達輝宗の嫡男として、1567年(永禄10年)に生まれました。その当時、他の有名な戦国大名(織田・豊臣・徳川など)は既に活躍していたので、「最後の戦国大名」「遅れてきた戦国大名」と言われています。生まれた時期がハンディキャップになっていたのです。政宗といえば「独眼竜」ですが、下の肖像画ではそうなっていません。これは、政宗の遺言によるものです。ただ本人は「独眼竜」を前向きにも意識していたらしく、中国で「独眼竜」と称された名将、李克用にあやかって、黒い甲冑を身に着けたと言われています。同じ境遇の元祖「独眼竜」になぞらえようとしていたのでしょう。

1584年(天正12年)、政宗は18歳で家督を継ぎますが、東北地方南部は、大名や領主たちがひしめいていました。彼らは、お互いが親戚でもあったので、戦いが始まっても、他の大名が仲裁に入って均衡が保たれたのです。それ自体はいいことですが、統一は進みません。そんな中、血気盛んな政宗は、大内氏の小手森城を攻め、城内の人たちをなで斬りにし、周辺の大名たちを震撼させました(下記補足1)。しかしその反発も大きく、畠山氏は伊達氏に降伏するとみせかけて、政宗の父、照宗を拉致し、政宗は父親もろとも打ち倒すことになってしまったのです。一方、政宗は家臣たちにはかなり気を使っていて(下記補足2)、敵だった武将も役に立つなら受け入れる度量もあったので、家中の結束は固くなりました。

(補足1)これだけの戦果を得たからには、須賀川(二階堂氏本拠)まで出陣し関東までもたやすく手に入るでしょう。(天正13年8月27日付最上義光宛政宗書状、訳は「奥州の竜 伊達政宗」より)

(補足2)あなたのことは、弓矢八万・摩利支尊天・愛宕山にかけて、特別だと思っている。この手紙は燃やしてくれ。もしここに書いたことが世間に広まったなら皆が怖れを抱くかもしれない。(天正13年閏8月29日 白石宗実宛政宗書状、訳は「奥州の竜 伊達政宗」より)

1589年(天正17年)、それまでに田村氏などを従属させていた政宗に、大チャンスがめぐってきます。蘆名氏の重臣、猪苗代氏が主君に反旗を翻したのです。主君の蘆名義広は、猪苗代氏を討とうとして出撃、政宗は猪苗代氏とともに決戦に及んだのです(摺上原の戦い)。結果は大勝、義広は逃亡して、政宗はそれまでいた米沢城から、蘆名氏の本拠地・黒川城に入城しました。他の大名も従えて、南奥州をほぼ統一したのです。

政宗はさらに関東に進撃するつもりでしたが(下記補足3)、この行為は天下統一を進める豊臣秀吉の怒りを買ったのです。そして翌年、小田原の北条氏を攻めるのに、秀吉は各大名に参陣を求めました。政宗は迷いましたが、意外と早く、合戦前に参陣を決めています。

(補足3)「鬱々トシテ久ク居玉フヘキ所ニアラス」(「治家記録」)

ところが、その矢先、大事件が起こります。自分の母親(義姫)に、毒を盛られたというのです。これは有名な事件で、政宗の代わりに弟を立てるためだったとされます。そして政宗は、泣く泣く弟を成敗したというものです。これは、政宗自身が語っていることなので(下記補足4)、事実とされてきましたが、なんと母親とはその後も親密な関係が続いています。また、弟らしい僧がいたという記録(大悲願寺・法印秀雄が「政宗舎弟」)が注目されています。そのため、政宗と母親が芝居を打って、家中の分裂を防ぐために、弟を逃がしたという説があるのです(佐藤憲一氏)。もしそうであれば、大変な役者ぶりですが、どちらを信じていいかわかりません。私たちが政宗に試されているような気もします。

(補足4)政宗に誤りがないのに、一命を奪われそうになった。 いろいろ考えたが 実の親を殺すことはできないので、何の罪もない弟を殺した。(政宗消息、訳は「奥州の竜 伊達政宗」より)

ところで、結局小田原行きが遅れて、白装束(死装束)で秀吉と対面した逸話もあります。一回出発したが、北条領国を通れず、引き返して、北陸方面に迂回したので時間がかかったのです。結構単純な理由だったのです。領土についても、蘆名から奪った分(会津地方)は召上げという事前交渉が済んでいました。ただ、本番は何が起こるかわからないので、相当緊張したようです。無事に終わった心境を語った手紙が残っています(下記補足5)。実際には白装束だったという記録はないのですが(、「治家記録」によれば髪を一束に結って謁見、首を刎ねられやすくする武士の姿とされる)、別のエピソードがあります(「伊達日記」)。主君に仕えたことがない政宗が、秀吉の近くに呼ばれたとき、刀(脇差)を持っていることに気づき、慌てて他の人に投げ渡したのです。それはそれできわどい場面でした。いずれにしろ、政宗の戦国大名としての夢は終わったのです(下記補足6)。

(補足5)諸々首尾よく終わった。関白様が直々にいろいろ親しくしてくれたので、言葉がない。とてもこれほど御懇切とは(成実には)想像できないだろう。明明後日には 帰国を許してくれるようだ。奥州五十四郡も大方は調いそうである。皆々の御満足を察すばかりだ。この書状の 写を皆々へ送ってくれ。(天正18年6月9日付伊達成実宛政宗書状、訳は「奥州の竜 伊達政宗」より)

(補足6)「秀吉公にはやく箱根をこされ、小田原落城このかたハ、吹風に草木なびくごとく、東西南北一同に治り、一度天下にはたをあげずしてくちおしき次第なり」(「木村宇右衛門覚書」)

仙台城築城へ

小田原合戦後、秀吉は奥州仕置により、政宗や改易大名から取り上げた土地に、配下の大名を入れました(蒲生氏郷、木村吉清など)。彼らには、政宗たちを監視する役割もありました。また、よそから来て厳しい検地を行ったので、大崎・葛西一揆を招き、政宗にも大きな影響を与えました。一揆を裏で扇動していると疑われたのです。そして弁明のために、上洛しなければならなくなりました。このとき、十字架をかついだとか、本物のサインには穴が開いているとか言った逸話がありますが、どちらも本当の話ではないようです。秀吉からは歓待される代わりに、一揆の拠点を含む領地へ移動させられました。飴とムチということです。もう一つの危機は、関白秀次が謀反を疑われ、切腹したときで、秀次と親密だった政宗も疑われました。戦よりも大変だったことでしょう。大量の処分者が出る中。政宗は弁明に努め、徳川家康のとりなしもあって、無事に済んだのです。

移動後の政宗の領土には、元いた米沢城も、伊達の発祥地(伊達郡)も入っていませんでした。会津の若松城に入った、上杉景勝の領地になっていたのです。政宗は、豊臣大名たちがお膳立てした、岩出山城に入っていました。ところが、秀吉が亡くなると、政宗に再び大チャンスが訪れます。徳川家康の登場です。政宗は家康に接近し、娘の五郎八姫を、家康の子・忠輝に嫁がせました。戦国大名らしい処し方です。やがて、会津征伐が起こると、さっそく景勝の領土に攻め入り、白石城がある地域(苅田郡)を占領しました。

そして関ヶ原の前、家康の味方になる条件として、重要な約束を獲得するのです。景勝の領土のうち、49万石分が手に入るというものでした。その中には、米沢や伊達発祥の地も含まれていました。政宗としては、張り切らざるを得ません(下記補足7)。伊達のそのときの領土と併せて「百万石のお墨付き」と言われています(下記補足8)。しかし、最上の応援や、関ヶ原が1日で決着したことで、それ以上の占領はできなかったのでした。政宗も、それが実力次第とわかっていたと思いますが、関ヶ原後も領土の拡大を、政治的に実現すべく活動するのです。その「100万石」の領土が実現したときのために築いたのが、仙台城だったのです。

(補足7)そのうち 必ず世の中がおもしろくなる(慶長5年8月上旬頃 伊達政景宛政宗書状、訳は「奥州の竜 伊達政宗」より)

(補足8)覚

一苅田 一伊達 一信夫 一二本松 一塩松 一田村 一長井

右七ヶ所御本領のことに候間、御家老衆中へ 宛行わるべきため、これを進せ候。

仍って件の如し。

慶長五年八月廿二日 家康(花押)

大崎少将(政宗)殿

「百万石」の城

もう一回政宗の領地の範囲を見ていただくと(下記所領図)北側のエンジとピンクの部分が関ケ原の戦い前の所領です。以前所領だった黄色の部分と緑の部分のうちの一部が「百万石のお墨付き」の分になります。仙台は、政宗がほしがった領地の中心くらいに位置します。政宗はそういうことを考えて新城の場所を決めたと思うのです。それに、昔の国府が近くにあり、街道も通っていて、仙台平野に面し、海にも近く、交通や産業を発展させられる場所だったのです。「百万石」の都に相応しい場所です。

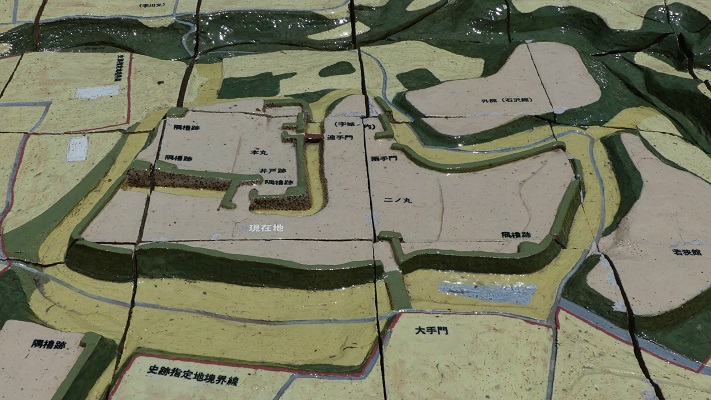

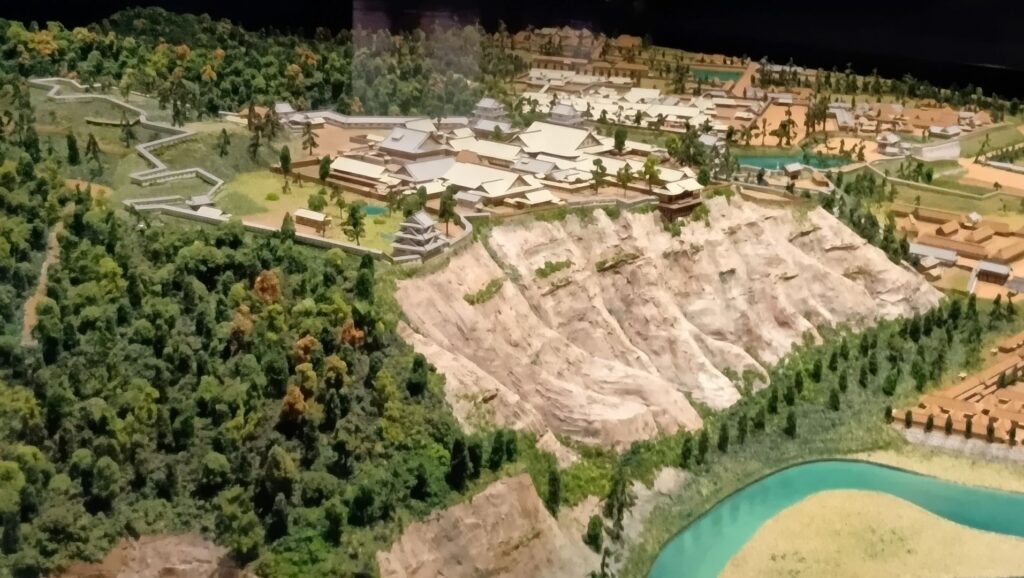

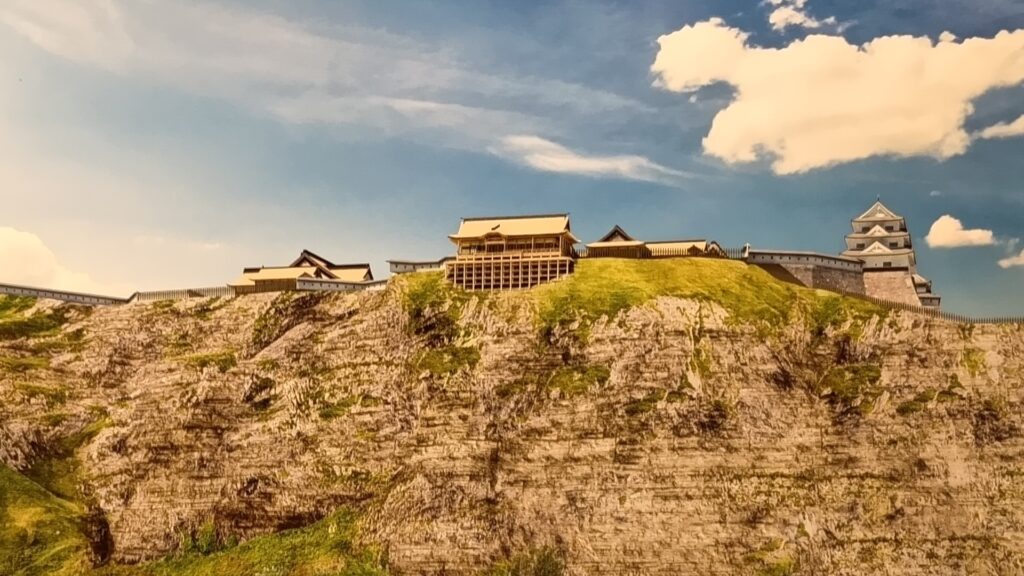

政宗は、関ヶ原と同じ年に、家康の許可を取って、以前千代城いう山城があった青葉山に築城を始めました。この時期に、山に本拠地としての城を築くのは珍しいことでした。政宗は、まだ事が起こると考え、要害堅固な場所を選んだのだと思います。こういうところも戦国武将らしいです。特に本丸のあるところは、東は広瀬川と断崖、南は峡谷、西は山林に囲まれて、:大手口のある北側も、門や石垣を組み合わせて厳重に守られていました。城は2年ほどで一旦完成し、中国の古典から「仙人が住む高台」いう意味の「仙台」と名付けられたと言われています。きっと、永遠に栄えてほしいという願いがあったのでしょう。政宗の屋敷は、山麓にあって、そこから山上の城に通勤していたそうです。そこも、体力がある戦国大名らしいです。

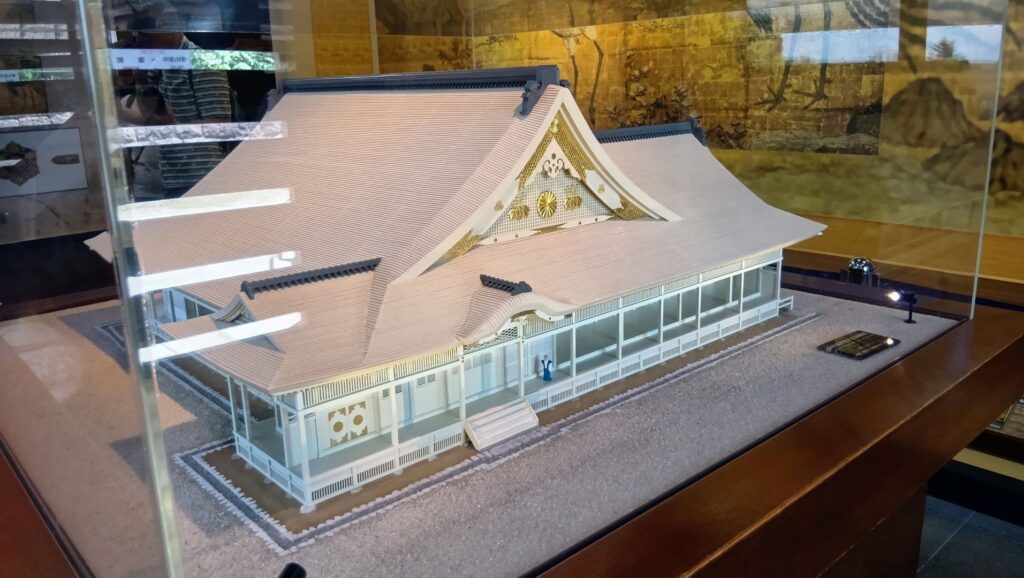

「城っぽくない」ことに通じるかもしれませんが、本丸には家康をはばかって天守は建てませんでした(下記補足9)。天守は最初からなかったのです。しかs、当初は本丸に三重櫓が4つもありました。それから、本丸の中心には、豪華な大広間が建てられました。秀吉が建てた京都の聚楽第を手本にしたと言われていて、儀式や対面に使われました。政宗が座った「上段の間」のほか、、天皇や将軍を迎える「上々段の間」までありました。ここまで迎えるつもりだったのか、それとも自分が将軍になるつもりだったかのかと思ってしまいますが、建物の格式を示す意味があったようです。あと面白いのが、広瀬川に向かった崖に面して、懸け造りの建物がありました。仙台城を訪問したスペイン人が、その感想を書き残しています(下記補足10)。もしかしたら、懸け造りからの景色を楽しんだかもしれません。

(補足9)合戦が終わらない中で、なかなか普請しようと思ってもうまくできません。内府様(家康)が今のように栄えているので、居城などの普請は今さらいらないと思うので、一切していません。(慶長6年4月18日付 今井宗薫宛政宗書状、訳は「奥州の竜 伊達政宗」より)

(補足10)城は日本の最も勝れ、最も堅固なるものの一にして、水深き川に囲まれ断崖百身長を越えたる厳山に築かれ、入口は唯一つにして、大きさ江戸と同じくして、家屋の構造は之に勝りたる町を見下し、また2レグワを距てて数レグワの海岸を望むべし(セバスティアン・ビスカイノ「金銀島探検報告」、訳は「奥州の竜 伊達政宗」などより)

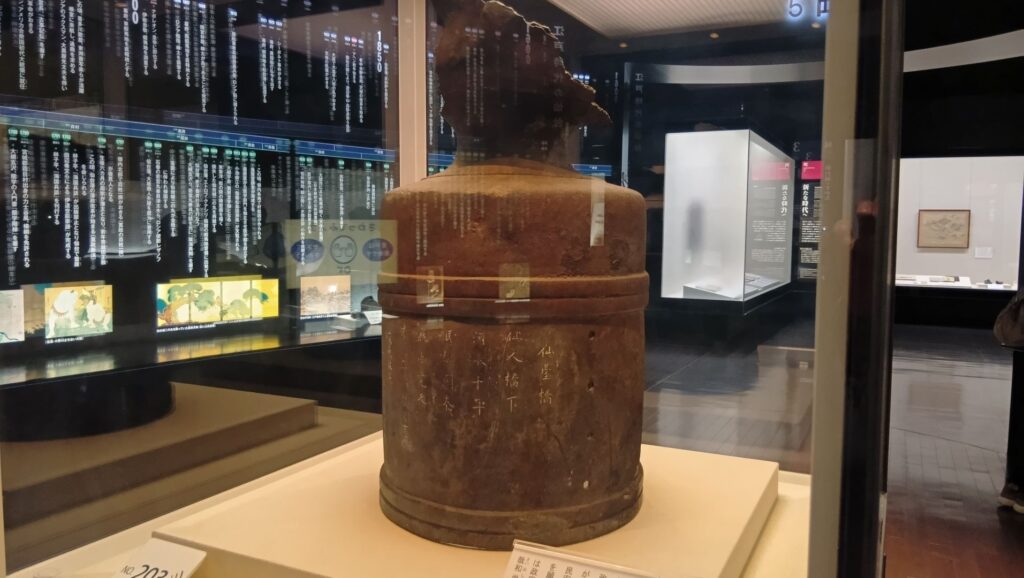

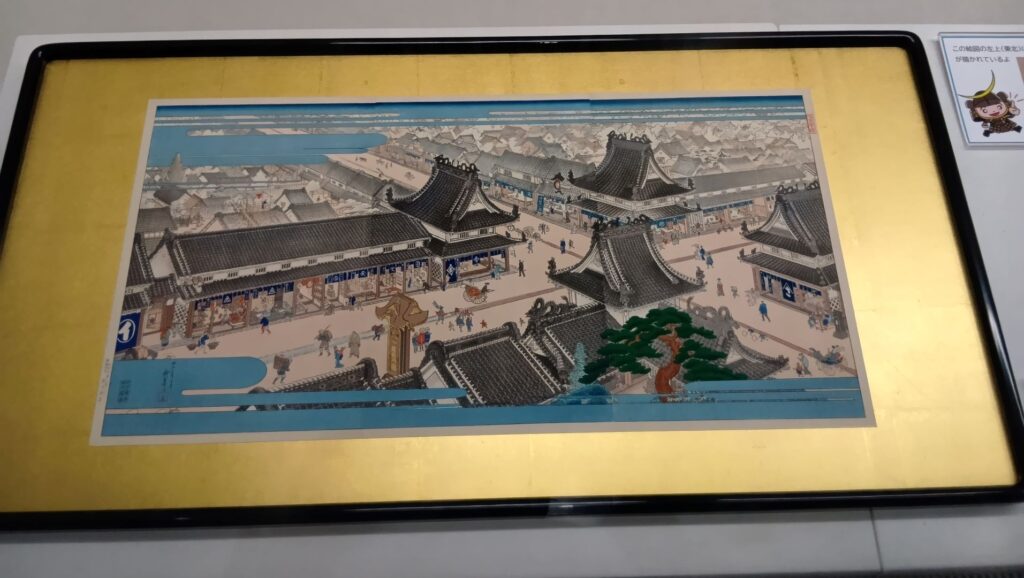

その城の眼下には、現在の仙台市街地につながる城下町が建設されました。広瀬川には、城と城下町をつなぐ大橋がかけられたました。橋の擬宝珠には、政宗の名前で、仙台の繁栄を願う漢詩が刻まれます。橋から伸びる通りが、奥州街道と交わっていて「芭蕉の辻」と呼ばれました。ここには、人々が集まり、高札場や繁華街になっていました。現在の仙台につながっていったことがわかります。

政宗と仙台城のその後

ところで、お墨付きの方はどうなったかというと、うまくいかなかったのです。政宗は、本多正信などの幕閣とコネを作り、上杉氏や相馬氏の、関ヶ原処分のときに働きかけたのですが、だめだったのです。極めつけは、最上氏の改易のときに、正信の子・正純に働きかけますが、なんと正純まで改易になってしまったのでした。ただ、政宗の長男(庶子)・秀宗は宇和島藩主になっているので、幕府は、借りは返したと思ったのではないのでしょうか。

それと、疑われるのは相変わらずで、一揆の扇動(和賀・岩崎一揆)や、謀反の噂には事欠かなかったのです。謀反の噂は、婿の松平忠輝からの讒言が元ネタだったのですが、その度に弁明に走り、かえって将軍家との絆を深めていきます。その辺は海千山千でしたし、将軍としても、もっとも敵に回したくない大名ということだったのでしょう。

それから、晩年の業績としては、慶長の遣欧使節がありますし、隠居用の屋敷にしては強力そうな、若林城の築城もありました。なにをやっても目立ってしまうのです。地道な方では、寺社の再建や、江戸城普請も行っています。その普請の最中、1636年(寛永13年)、70歳で江戸で亡くなりました。

仙台城の方ですが、政宗の跡継ぎ・忠宗は、政務の場所として山麓に二の丸御殿を築きました。山の上への通勤が、大変だったということもありますが、ワンマン経営だった政宗時代から、藩の組織を整備したという意味もありました。政宗・忠宗2代で幕府との良好な関係が確立し、次の時代に起こる藩内抗争「伊達騒動」を乗り切れたという評価もあるのです。政宗の後で目立たちませんが、隠れた功労者だっだのです。

本丸は、儀式のための場所になって、度重なる地震により、三重櫓は崩れて再建されませんでしたが、石垣は修復されて、大広間とともに幕末まで残りました。戊辰戦争でも戦場になることはありませんでした。

明治維新後、仙台城には陸軍が置かれましたが、大広間などが解体され、二の丸御殿も火災で焼失してしまいます。そして戦前まで残っていた大手門なども空襲で焼失してしまったため、現在ではお城の建物はほとんど残っていません。それで政宗像がシンボルになっているのでしょう。現在でも地震はあるので、石垣だけでも維持するのが大変なのですが、城の建物としては、1967年に大手門脇櫓が再建されました。今後は、大手門そのものが復元される計画があるそうです。