特徴、見どころ

二の丸を歩いて回る

二の丸は、三の丸より一段高くなっていて、本丸を通路のように囲んでいます。この曲輪は、住居や見張りのための場所として使われたと考えられています。ここを歩きながら眼下の見どころもチェックできます。例えば、先ほど沖合の船から見た船溜まりなどです。その海岸上には、人工的な溝があり、通路と波打ち際を仕切っています。

城周辺の地図

また、「矢びつ」と呼ばれる曲輪が、島の北西の岬上にあります。この場所では水兵たちが、対岸の鵜島に向かって矢を射る練習をしていたと言われています。

今も昔も絶景を楽しんだ本丸

そしてついに、頂上の本丸に到着します。ここでは360度周りを見渡すことができ、まさに絶景です。昔の水兵たちは、この海峡で起こったことは全て、ここから把握できたことでしょう。発掘調査によると、ここには物見櫓があり、多くの「かわらけ」と呼ばれる陶器が発見されました。「かわらけ」は当時、宴会や儀式の都度、使い切りで用いられていました。すなわち、水軍のメンバーたちは、このような景色を見ながら、この島の頂で宴会を楽しんでいたということになります。

また、この島の別の岸では不思議な大穴(直径が約1m、深さが約2m)が見つかっています。歴史家たちは貯水池として使われたのではないかと言っていますが、ガイドの方はこれがお風呂だったらさぞ面白いだろうと想像を逞しくされていました。

その後

この島は村上水軍が引き上げから後、江戸時代には畑地として利用されていました。しかし前述の通り、いつしか無人島になっていました。1931年に、島には桜の木が植えられました。それ以来、桜の名所となり、開花の季節には地元の人たちを乗せた船が通っていました。ところが最近その桜の木は、その根が城跡を破壊しているということで全部伐採されてしまいました。現地では、わずかに残っている切株がベンチ代わりに使われています。一方、城跡自体は、1953年に国の史跡に指定されています。また、近年では村上水軍の城として、日本中で人気が高まってきています。

私の感想

これまでどの城にも船で乗り付けたことはなかったので、能島城跡への訪問は特別な経験となりました。今回のツアーに参加することで、城がどのように使われ、今はどのように注意深く保全されているのか理解することができました。また、このような場所では他とは全く違う暮らし方をした人たちがいたことも教えられました。もしかすると私が知らないだけで、現在でも似たような生活をしている人たちがいるのかもしれません。それから、もっとこの城跡に人気が出て、城跡への定期船が運行されるようになってほしいとも思いました。

ここに行くには

ここに行くには基本的には車を使われることをお勧めします。本州方面からは西瀬戸自動車道北大島ICから約5分、四国方面からは西瀬戸自動車道南大島ICから約15分かかります。宮窪漁港または村上海賊ミュージアムの駐車場を使うことができます。

但し、もしここに行くのにたっぷり時間がある方は、自転車を使って行ってみてはいかがでしょうか。この城跡の近くを、「しまなみ海道」サイクリングロードが通っているからです。例えば、四国の今治市にいたならば、今治駅で自転車を借りて、すぐにサイクリングロードに乗り出すことができます。

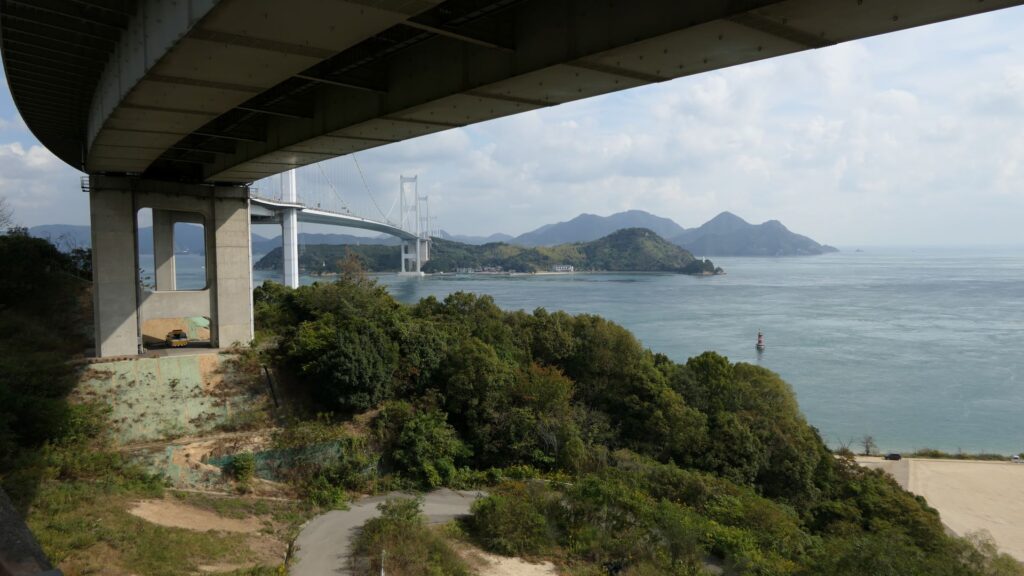

来島海峡にかかっている来島海峡大橋を渡り、しばらくは大島を進んでいきます。

ツアー船が出る港は、大島の北端にあります。今治駅から約22km離れたところです。

リンク、参考情報

・能島城跡、今治地方観光協会

・今治市村上海賊ミュージアム

・「日本の城改訂版第126号」デアゴスティーニジャパン

・「瀬戸内の海賊/山内譲著」新潮選書

・「村上水軍全紀行/森本繁著」新人物往来社

・「小早川隆景のすべて」新人物往来社編

これで終わります。ありがとうございました。

「能島城その1」に戻ります。

「能島城その2」に戻ります。