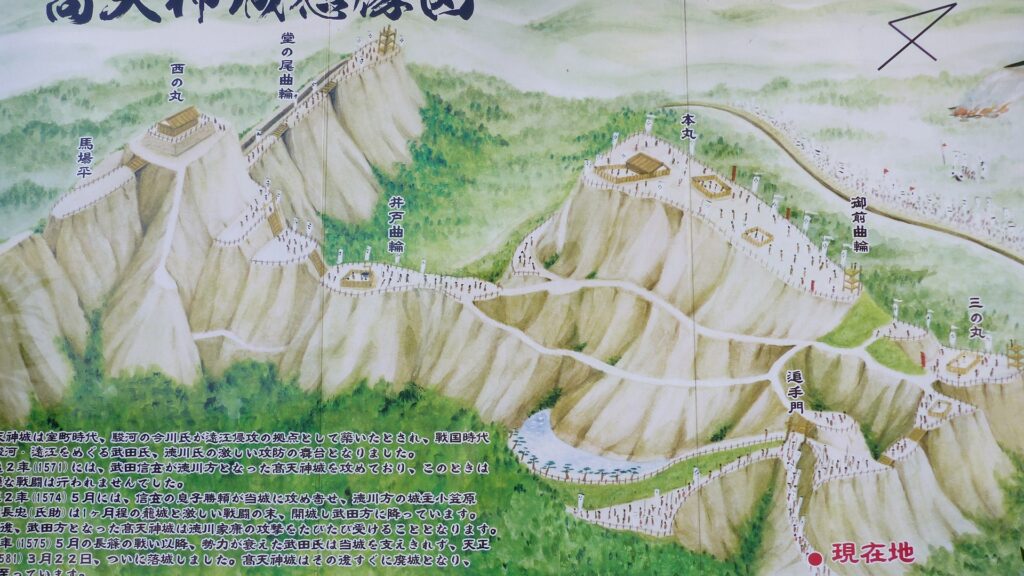

立地と歴史

武田信虎が武田氏館とセットで築城

要害山城(ようがいやまじょう)は、かつては甲斐国と呼ばれていた山梨県の現在の県庁所在地、甲府市にありました。甲府市はまた、守護の武田信虎が1518年に守護所を定めて以来、甲斐国の国府でもありました。戦国時代の間、ほとんどの地方領主はただ権威があるというだけでは守護に従いませんでした。甲斐国における状況も同じでした。信虎は、武力をもって地方領主を彼に従わせる必要がありました。そうしなければ、有力な地方領主または彼の親族でさえも信虎に取って代わろうとしたのです。守護所は、信虎が甲斐国の統一を果たした後に完成し、武田氏館(または躑躅ヶ崎館(つつじがさきかん))と呼ばれ、武田氏の本拠地にもなりました。

城の位置

武田氏館は、一辺が200m近くある方形の曲輪の上に築かれ、土塁と水堀に囲まれていました。これは、当時の日本の守護所の典型的なスタイルであり、京都の将軍の御所に倣ったものです。武田氏館の完成は、甲斐国における信虎の権威が確立したことを意味しました。彼はまた、甲斐国の強力な戦国大名にもなったのです。しかし、信虎にとって、守護所を作っただけではまだ不十分でした。今後、地方領主が忠誠を尽くしてくれるかどうか不確かであり、その上に他国の戦国大名がいつでも甲斐国に攻めてくる可能性があったからです。そのため、信虎は1520年に館の北方約2km離れた山の上に別の城を築きました。これが要害山城です。この城の主な目的は、緊急事態に対処するためでした。戦いが起こったときには、信虎とその家族が館からこの山城に避難できるようにしたのです。

今川氏との戦いで真価を発揮

要害山城を使う機会は、早くも1521年にやってきました。甲斐国の南、駿河国の有力戦国大名、今川氏が甲斐国侵攻のため、重臣の福島正成(くしままさしげ)率いる軍勢を送り込んできたのです。信虎は実際に、彼の妻を館から要害山城に避難させ、彼自身は今川の軍勢と戦いました。この戦いの最中に、息子の武田信玄が要害山城で生まれたと言われています(麓にある積翠寺(せきすいじ)で生まれたとする説もあります)。結果、信虎は敵を完全に撃退し、甲斐国の統一を確固たるものにしました。武田氏館と山城である要害山城の連携はうまくいったのです。

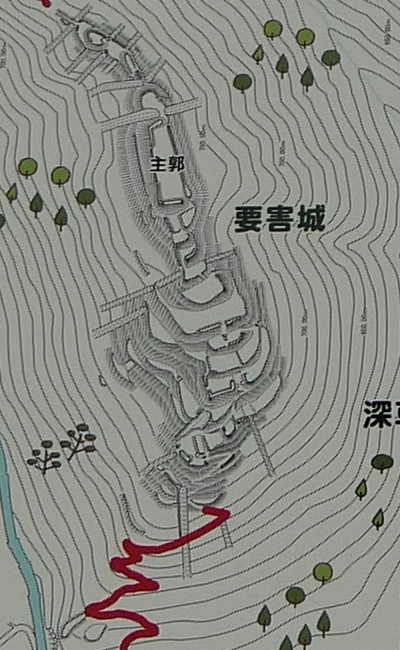

要害山城は、戦いが起こったときの詰めの城とされたために、実用的に作られていました。城の構造は、自然の地形が利用されましたが、部分的に石造りの箇所もありました。山の峰に沿って、多くの曲輪が築かれました。これらの曲輪は基本的に土塁によって囲まれていました。また、虎口と呼ばれる防御を強化した入口が設けられ、ここには石垣による部分もありました。城の中心部分に向かう通路は、これらの曲輪を通り、ジグザグに曲げられて設定されました。敵の進撃を遅らせ、簡単に城を攻撃できないようにするためです。敵が容易に移動できないよう、山の斜面には竪堀も作られました。いくつかの曲輪は人工的な堀切により隔てられていました。頂上にある主郭は、居住地区であり、石庭も作られました。城主とその家族が住むためのものでした。

甲府城の築城により廃城

信玄とその息子の勝頼は、要害山城を維持しました。ところが、勝頼は不幸にも1582年に織田信長により倒されてしまいます。この城は、織田氏、徳川氏、そして豊臣氏配下の加藤光泰によって引き継がれました。光泰がこの城を恐らく石垣を築くなどして改修したと言われています。一方徳川氏と光泰は、平地に高石垣を使った甲府城を築きました。そのような立地でも守るに十分なものでした。その結果、要害山城は江戸時代の初期には廃城となりました。