立地と歴史

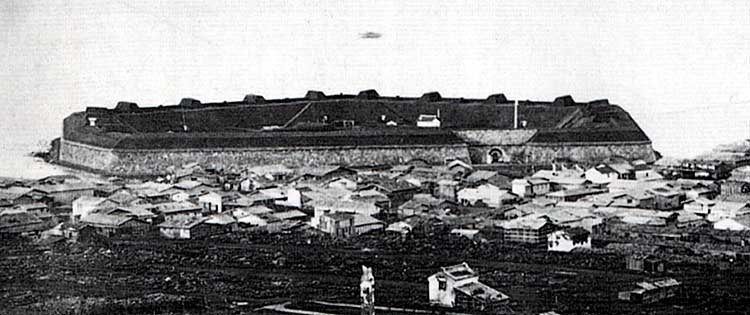

函館に築かれた西洋式城郭

五稜郭は、日本で作られた最も初期の西洋式城郭の一つで、明治維新における重要な歴史の舞台となりました。また、北海道函館市の最も有名なシンボルの一つとなっています。1854年に日本は米国などいくつかの西洋諸国に対して開国し、下田港と函館港を開港場としました。その当時日本を統治していた徳川幕府は、函館港を直轄地とすることにし、函館奉行所を設置して前述した国々との関係をコントロールしようとしました。奉行所は最初は港近くの函館山の麓にありました。しかし、その立地では海側と山側両方から攻撃される可能性があるとの指摘がされました。そのため、幕府は港の傍に弁天岬台場を築き、奉行所を港から3km離れた内陸の方に移しました。そこは、西洋の軍艦から砲撃を受けても、安全であるとされる場所だったのです。

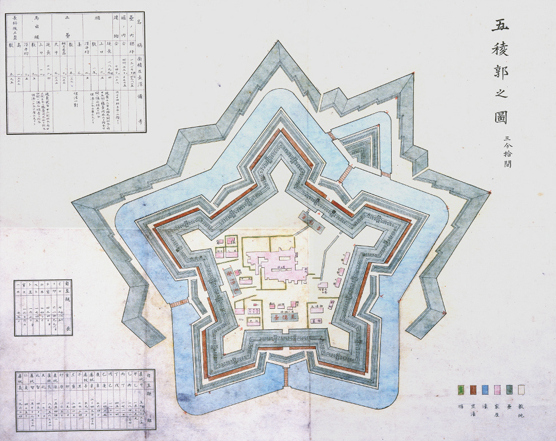

城の位置これら2つの建設工事の責任者は、洋学者の武田斐三郎(たけだあやさぶろう)でした。彼は西洋の軍学書から多くの知識を習得しており、奉行所を5つの稜堡(りょうほ)を持った星形の西洋式城郭として設計しました。また、稜堡の間に5つの半月堡(はんげつほ)を加えることも考えていましたが、恐らくは予算不足のために正面の一つだけが築かれました。この新城郭は1864年に完成し、五角形の城郭を意味する、五稜郭と名付けられました。この城のスタイルは西洋式でしたが、建設工事に使われた技術は日本の伝統的工法によるものでした。5つの突起を伴う星形の基礎部分は土造りで、部分的に石垣が使われました。石垣の一部は、「跳ね出し」と呼ばれる技法が使われ、上から二番目の列の全ての石が突き出していて、よじ登ってくる敵を防げるようになっていました。星形の構造の外側には水堀が掘られました。奉行所の建物は内側に日本式建築として作られました。

旧幕府脱走軍が占拠

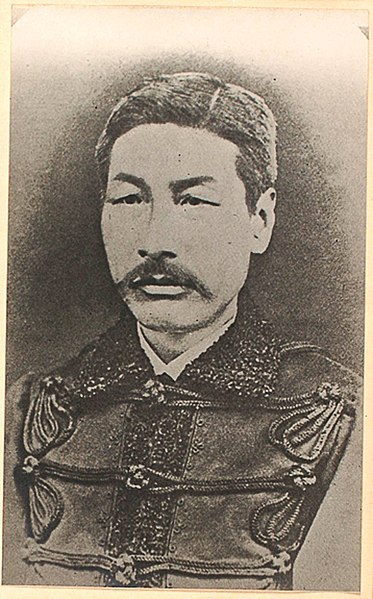

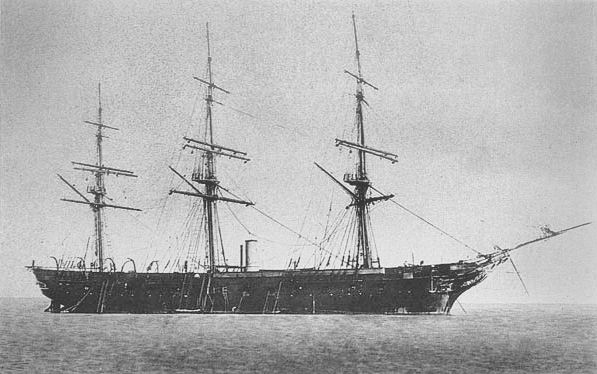

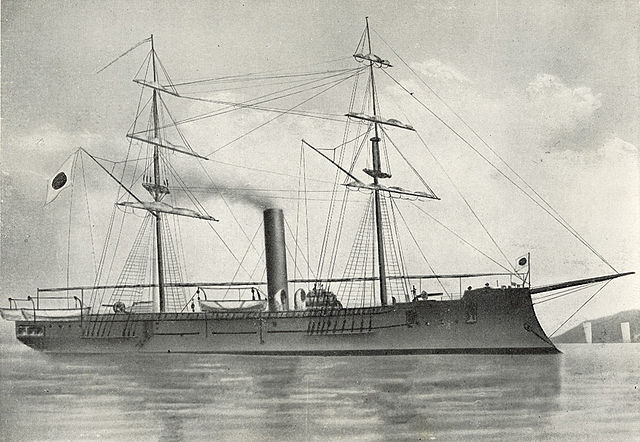

1868年に明治維新が起こったとき、函館奉行所を含む五稜郭は最初は平穏に新政府側に引き渡されました。ところが、幕府海軍副総裁の榎本武揚は、旧幕府艦隊を率いて江戸湾を脱出し、彼ら自身の政府を設立するために北海道に向かいました。この艦隊は、土方歳三など優秀な指揮官を含む4千名近い兵士を乗せていて、また当時最強の軍艦であった開陽丸を含んでいました。これを聞いた新政府の役人は五稜郭を離れ、本州の方に退避しました。そのため、旧幕府脱走軍は労することなく五稜郭を占拠し、ここを彼らの本拠地としました。また、南北海道にある松前城などの他の城も占領しました。そしてついには新政府からの独立を宣言したのです。これは新政府にとっては到底受け入れられないことでした。更に逃亡軍にとって痛手だったのは、最強の開陽丸が先ほどの戦いの最中に江差沖で座礁し、沈没してしまったことです。

新政府軍の攻撃により開城

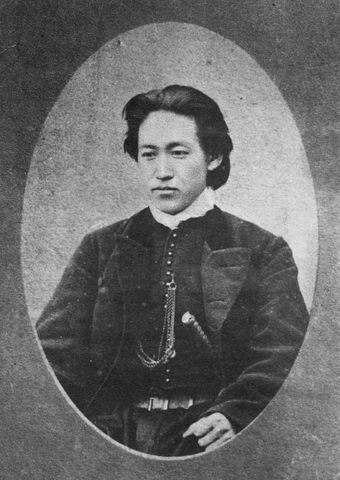

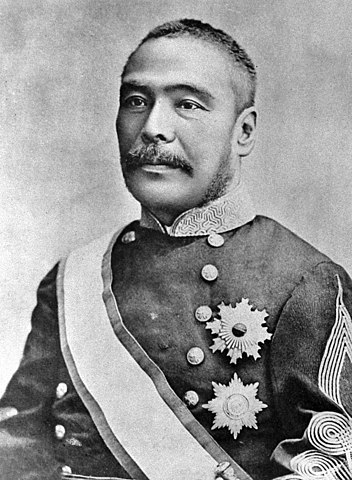

新政府は、北海道攻略に1万名以上の兵力と、開陽丸の後に最強と目されていた甲鉄艦を含む艦隊を準備し、黒田清隆に率いさせました。旧幕府脱走軍は五稜郭の防御を強化し、四稜郭と呼ばれたもう一つの西洋式城郭を築きました。新政府軍は1869年に南北海道に侵攻しましたが、兵力においても装備においても旧幕府脱走軍より勝っていました。そして、松前城や四稜郭は見る間に新政府軍の手に落ちました。弁天岬台場や残存していた逃亡軍側の艦隊は、函館港において新政府軍側の艦隊相手に奮戦しました。新政府側の朝陽丸が撃沈されてしまった程です。しかし、兵糧や弾薬が尽きたことでついには降伏せざるを得ませんでした。土方も、函館港の見方を支援しようとして駆けつける途中に狙撃され命を落としました。五稜郭は孤立してしまいました。

五稜郭からの砲撃は新政府軍の艦隊には届きませんでした。一方、甲鉄艦からの砲撃は易々と五稜郭に命中しました。大砲の性能が短い間に飛躍的に進化を遂げたからです。五稜郭内にある函館奉行所の建物にあった太鼓櫓の銅板の屋根が目標物にされたと言われています。榎本はついに、黒田からの降伏勧告を受け入れました。函館戦争と言われたこれら一連の戦いは、新政府の支配が完全に確立した歴史事件とされています。