特徴、見どころ

現代の松本城に到着したら、まず何といっても天守を見て登って楽しむことです。この天守は、姫路城と並んで2基しか現存していない5層天守であり、国宝に指定されている5つの天守(上記2つに加えて、彦根城、犬山城、松江城)のうちの一つであり、更には現存12天守の一つとなります。

美しいが強力に防御された天守

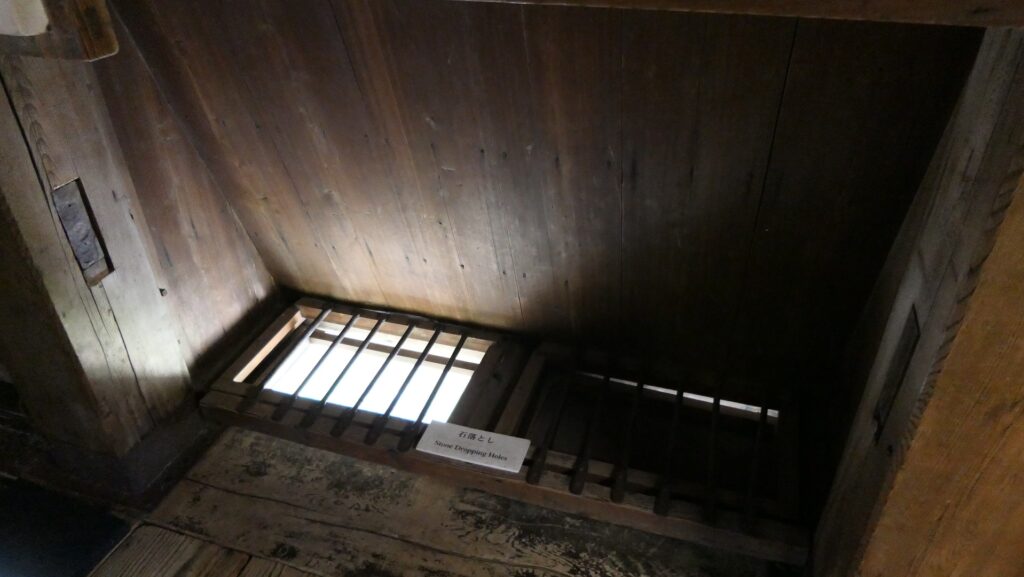

天守に登る前に、本丸を囲む内堀の周りを歩いて、その美しい姿を見てみるというのもいいかもしれません。内堀の天守手前部分は約60mの幅があります。当時においては、堀脇から撃ちあげる敵の射撃を弱らせるが、天守から撃ちおろす守備兵の射撃は有効である距離だと言われています。また、もし敵が内堀を泳いで渡ることができても、守備兵は天守に備えられた石落としや狭間などから猛烈に反撃することができました。

城周辺の航空写真

黒い天守の理由

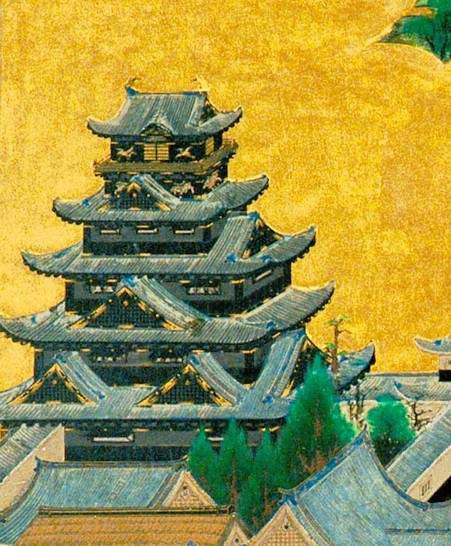

黒々とした外観の松本城天守(そのため「烏城」とも呼ばれます)は、よく白亜の天守を持つ姫路城と対比されます。この黒い外観は、特別な黒漆で塗られた側壁(「下見板張り」と呼ばれます)によるもので、荒天にも耐えられるようになっています。姫路城の方は漆喰で塗り固められていて、それが天守を白く見せています。姫路城の方が松本城より後にできたのですが、松本城が建てられた当時は、城の壁全てに漆喰を使う方法では雨に耐えられなかったと言われています。つまり、この2つの城の築造期間の間に、壁を作る技術に顕著な進化があったことになります。他に黒壁を使った理由として考えられるのは、板壁は漆喰壁より松本盆地のような内陸部の寒い冬に強いということです。

また、黒は豊臣秀吉が好んだ色で、白は姫路城が築かれた当時に徳川家康が自身の城によく使った色だという人もいます。いずれにせよ、この対照的な城を見ていろいろ想像するのは楽しいことです。

独特の望楼型天守

松本の天守は実際には、大天守、乾(いぬい)小天守と3つの櫓(渡櫓、辰巳(たつみ)櫓、月見櫓)が互いに連結された構成になっています。これを連結複合式といいます。一般的に「天守」というときは大天守のことを指します。この大天守は5層ですが内部は6階です。天守そのもののタイプは望楼型で、大きな櫓の上に小さな望楼が乗っている形式です。松本城の場合は、櫓の部分は1階と2階で、望楼部分は5階と6階で、真ん中に3階と4階を挟んでいます。しかし3階は、櫓部分の屋根裏になっていて屋根がありません。そのため、屋根で判別する層の数と階数が異なるのです。

更には、この天守は望楼型にしてはすっきりした外見をしています。その理由の一つとして、最上階に高欄がなく、壁に囲まれているということが挙げられるでしょう。通常望楼型には高欄があるものです。事実として当初は高欄の建築が計画されたのですが、途中で現在の形に変更されたのです。その結果、天守は少し頭でっかちとなりました。