ここに行くには

今回この記事では、彦根駅から佐和山城跡まで徒歩でいく場合の道順をご紹介します。城跡がある佐和山は、彦根駅の東口方面となります。改札から東口に出る途中に、石田三成と佐和山上のディスプレイがあって、気分が盛り上がります。東口から出たすぐのところに佐和山城跡の標識があります。

駅から見て、駅前通りを左(北)に進み、突き当たった所を左に曲がります。案内版もあります。車道は高架になって鉄道を越えますが、われわれは脇道を進みます。

踏切を渡ると、また案内板がありますので、右に曲がって高架をくぐります。すると、道が二又に分かれますので、左の方に進みます。わかりづらいですが、左側のポールの上に案内が表示されています。

そこからは、水路に沿って道が進むので、迷うことはないと思います。右手に佐和山も見えてきます。

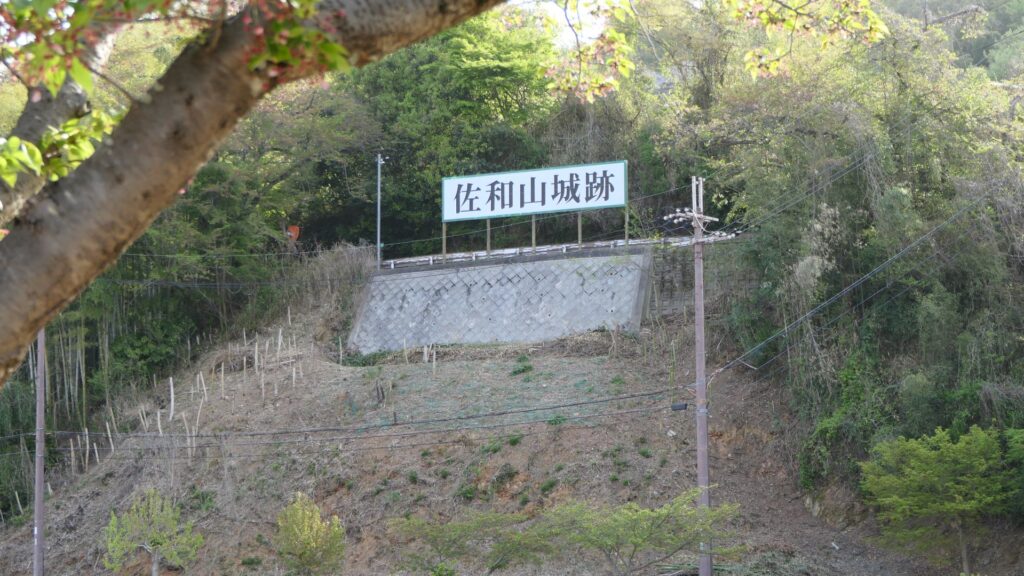

そのうちに公園らしい風景になってきて、佐和山城跡の看板が見えます。東山公園です。天守の模型や駐車場もあって、着いたような感覚になりますが、城跡はもう少し先です。

先に進むときれいな道に出ます。井伊家の菩提寺、清凉寺・龍潭寺が並んでいます。そして、城跡登り口(ハイキングコース入口)に到着です。

特徴、見どころ

ハイキングコースに挑む!

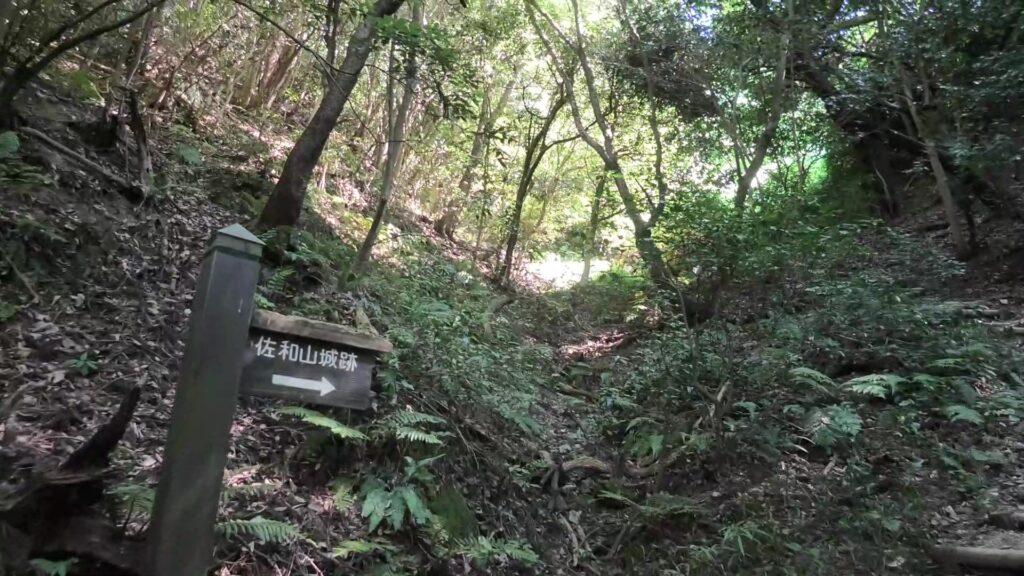

佐和山城は歴史が長いので、山の峰上に多くの曲輪(区画)が作られました。城跡にはハイキングコース設定されていますが、カバーしているのは、曲輪群の一部です。山はお寺の所有になっているので、コースを外れないようにしましょう。コースの最初の部分は、城の北側を走っていた昔の街道と重なっているようです。

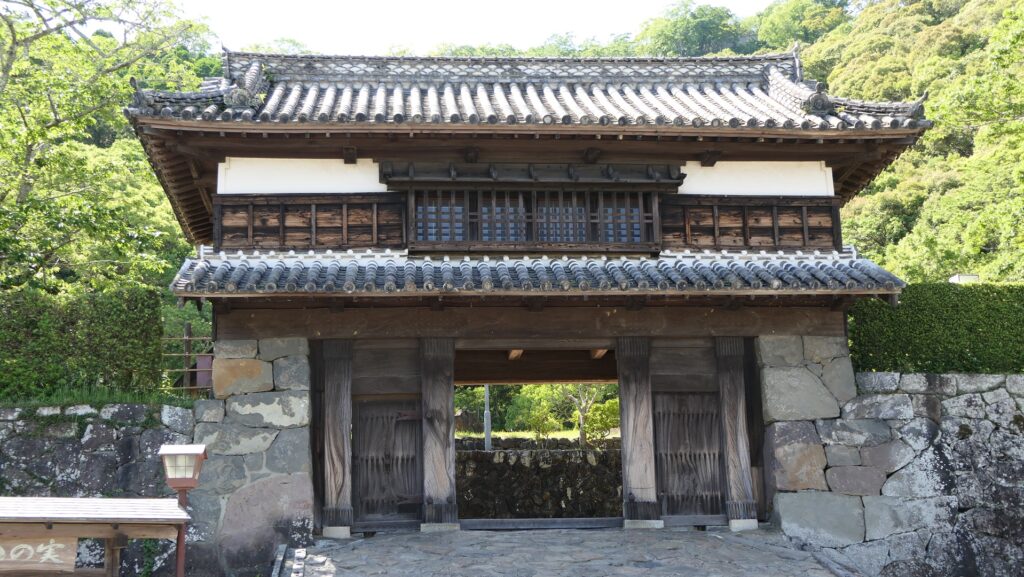

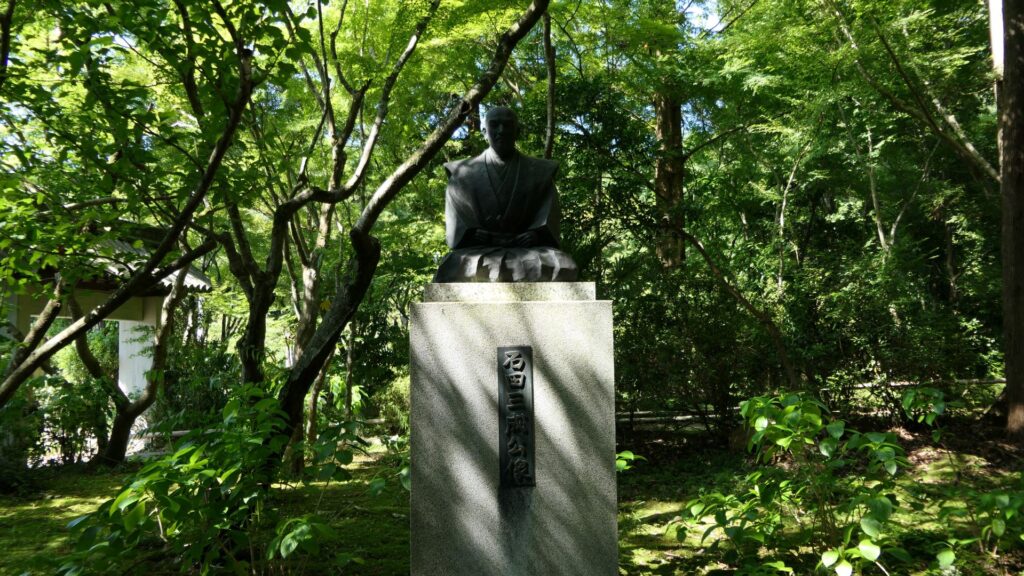

それでは、ハイキングコースに進みましょう。ハイキングコースは、龍潭寺の境内を通るので、時間制限があります。石田三成像がお出迎えです。そして、寺の山門を入っていきます。

山に入るときに見える谷の部分は自然物に見えますが、敵の移動を防ぐための竪堀だったようです。自然の谷を利用して、更に加工したのかもしれません。

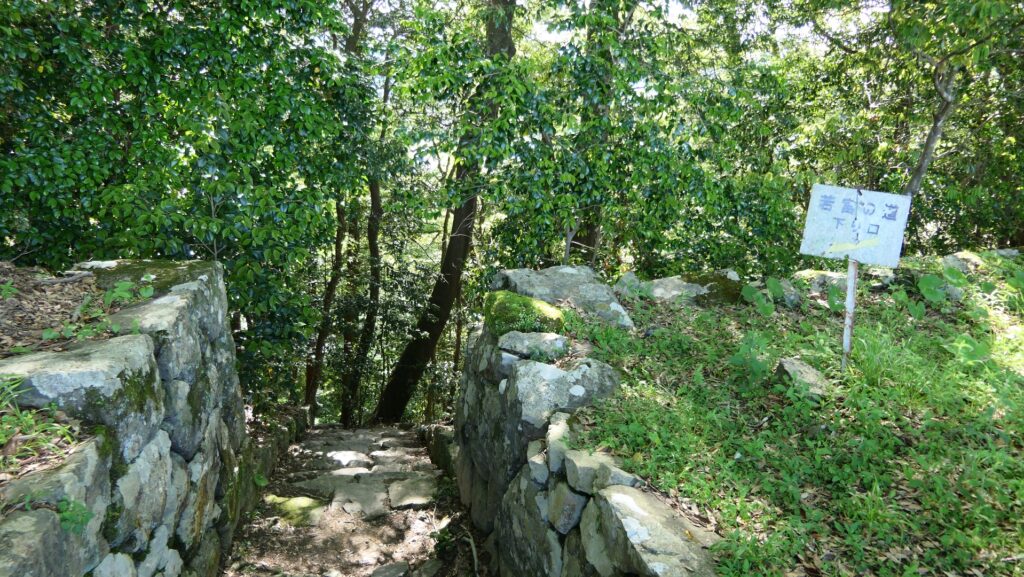

少し登ると、切通しに着きます。街道が山の峰を抜けていくためと、城にとっては端っこを守る意味もあったのでしょう。関ケ原の戦い後の佐和山城攻めのときには、この道の両側から東軍が攻めてきたそうです。

ここからハイキングコースは山の峰を登っていきます。城としては「西の丸」に当たり、3段の曲輪で構成されていました。各段の間には、それぞれ竪堀も掘られていました。東軍に攻められた時には、河瀬織部という三成の家臣が守っていたそうです。

まず、下段の曲輪に着きます。「塩硝櫓跡」という標柱があり、その後ろには大穴が開いています。説明パネルには「塩櫓」とありましたので、塩か火薬の蔵だったのでしょう。

登り続けると、「西の丸」の説明パネルがある上段曲輪に着きます。上の方に、土塁の高まりのようなものがあるので、行ってみましょう。土塁が壁のようになっています。そこから見ると、上段曲輪がお見通しです。どんな風に守っていたかがわかります。

本丸に到着!

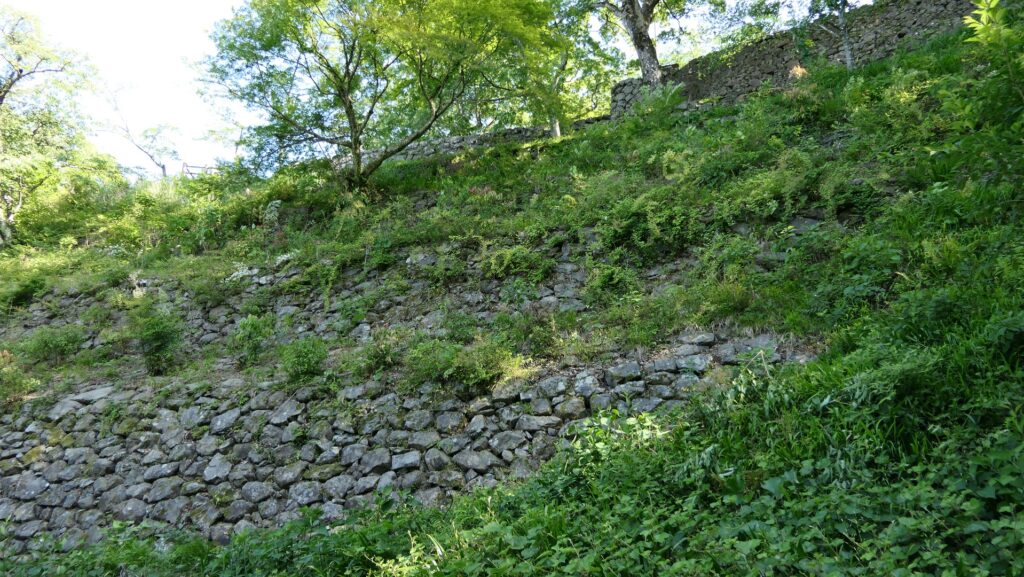

いよいよ本丸に行きますが、そこまでは本当にハイキングです。本丸には残念ながら、お城らしさは全然ありません。城の石碑があるくらいです。彦根城築城のときに、建物・石垣ごと持ち去られてしまったのですから仕方ないでしょう。

しかし、山麓からの高さは130メートルくらいありますので、景色はすばらしいです。彦根城もばっちり見えます(本丸から西方)。

北の方の景色もすばらしく、琵琶湖がきれいです。

登ってきたのと反対側に「南口降り口」の案内板があります。城跡マップ(ハイキングコース)には、別の登山口の案内はありませんが、マップ上の「隅石垣」の方向なので、そちらに行ってみましょう。

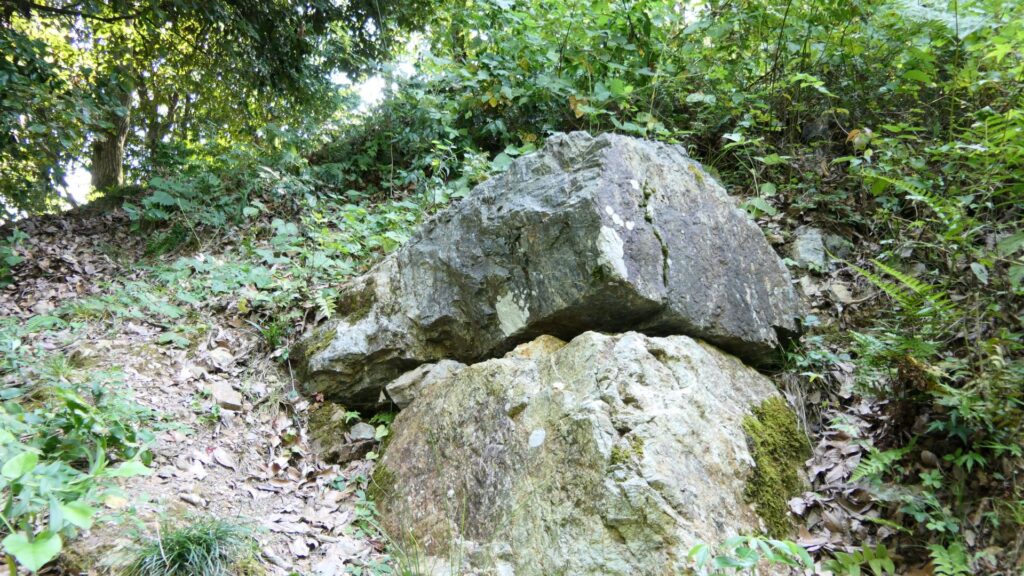

本丸を下ると、少し平らなところに出ます。「石垣」という標柱がありますが、「隅石垣」のことを言っているのでしょう。そちらの方向に行くと、四角い大石が2つあります。これが隅石垣で、本丸石垣隅の基礎部分と考えられます。よく残っていたと思いますが、埋もれていたか、取り出すのが危険だったのか、どうなのでしょう。

もう一つ下るとまた平らな場所があって、その先が「千貫井」です。山の上にあるので「千貫」の価値があるほど貴重な井戸だったのでしょう。それで長い籠城戦にも耐えられたのです。しかし、現場は荒れている感じがします。戦前(第二次大戦前)に掘り返されてしまった影響もあるのでしょう(「近江佐和山城・彦根城」による情報)。

千貫井から戻ったところの平地が、ハイキングコースの最後のポイント「登城道」のようです。近くには「女郎谷」という案内もあります。関ケ原後のこの城での戦いのとき、本丸には石田三成の父・正継たちがいて、よく敵を防いでいました。ところが敵に内応する者が出て、天守は炎上、正継たちは自害しました。そして逃げ惑う子女たちが身を投げたのが、この先にある女郎谷だということです。

ハイキングコースは「登城道」から同じ道を戻る設定になっているので、コース入口に戻ります。

プラスアルファにチャレンジ!

駅への帰り道に他のスポットにも行ってみましょう。まず「石田三成屋敷跡」があります。来るときに通った東山公園のところを曲がって、山の方に行きます。下から見た「佐和山城跡」看板の裏を通っていきます。

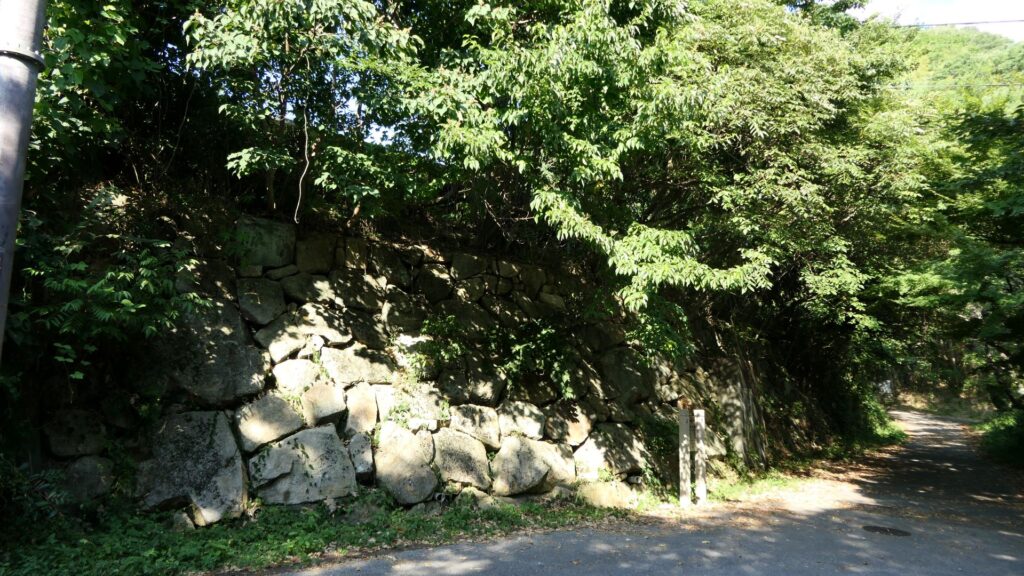

しばらく行くと、石垣が見えてきます。城跡への案内板がありますが、ちょっと変です。その近くに「石田三成屋敷跡」の石碑がありました。例の石垣は史跡ではないようです。もしあったら彦根城に持っていかれてしまったでしょうから。

本日最後のチャレンジは登山道「南口」探しです。旧中山道の国道8号線に出たら、登山口らしい場所がありました。「石田三成 佐和山城跡」という案内板がありますが、「南口」とは書かれていません。位置関係から言えば、ここが南口なのでしょう。

閉鎖はされていませんし、近くに法華丸(曲輪の一つ)がありますので、少しだけ行ってみましょう。竹林がきれいです。段々に整地されていますので、これが法華丸の一部ではないでしょうか。

私の感想

佐和山城は「徹底的に破壊された」とよく言われますが、残っているものは意外とあるということがわかりました。今後整備されて見学できる場所が増えるといいと思います。実は、大手門跡にも行ってみたかったのですが、今回は彦根駅からの徒歩であり、遠くなるのでパスしました。次の機会に行ってみたいです。

また、琵琶湖を擁する滋賀県は、今でも多くの名物(近江牛、鮒ずし、赤こんにゃく、ニジマス、サラダパン、バウムクーヘンなど)があり、豊かな国と言えるでしょう。

これで終わります。ありがとうございました。

「佐和山城その1」に戻ります。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しました。よろしかったらご覧ください。