特徴、見どころ(熊本城歴史めぐり)

Introduction

熊本市内の洗馬橋に来ています。天守がここからでも見えます。ここは熊本城の南の端なのです。熊本城はこんなに広かったのです。橋の下を流れる坪井川に沿って石垣も見えます。この辺りは城が築かれた台地の端で「古城地区」と呼ばれています。名前の通り、熊本城が最初に築かれた場所です。そのころは字が違う「隈本城」でした。今回は、ここ熊本城発祥の地から出発します。コースは時代順とはいかないので、西南戦争の関連スポットに続きます。次は、清正の跡取り・加藤忠広やその後の細川氏が整備した二の丸を歩きます。そして、前々回の記事では通らなかった「特別公開北ルート」から天守に行ってみます。天守は、清正ゆかりの建物です。最後は、城の北側を回って「古城地区」よりも古いと言われる「千葉城地区」まで回ってみます。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しています。よろしかったらご覧ください。

城発祥の地→西南戦争の痕跡

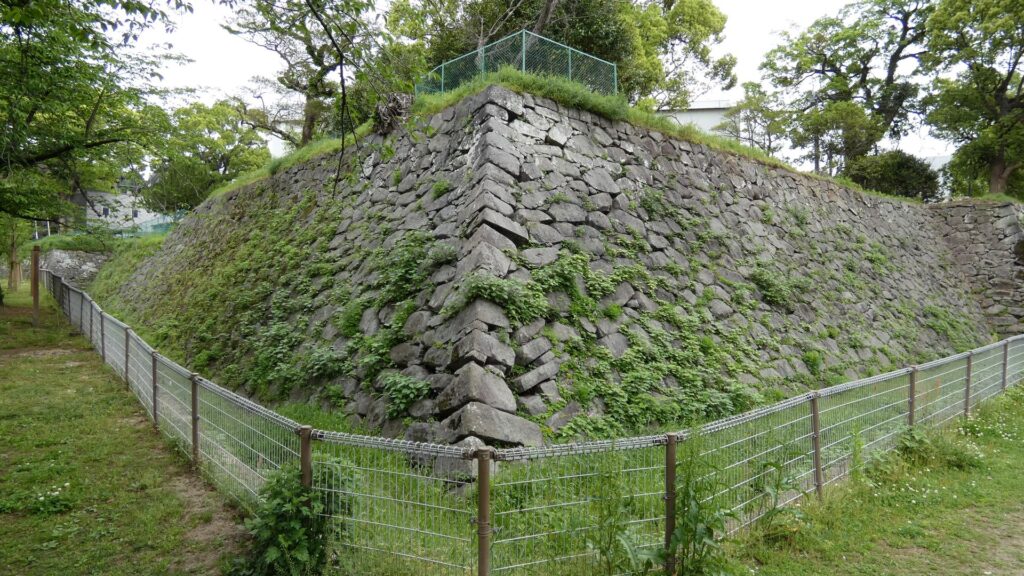

洗馬橋から少し移動して「古城」の入口だったところにやってきました。今は高校の入口になっています。高校生がうらやましいです。築城当時は「おもての門」と呼ばれていたようです。残っている石垣に沿って歩いていきましょう。この石垣は、清正がこの「古城」に入ったばかりの時に築かれました。、熊本城では一番古い石垣だそうです。この石垣がある曲輪は「小座敷之丸」と呼ばれた場所と考えられています。周りは「古城堀端公園」になっていて、かつてはお堀がありました。進んで行くと、一段上がった所がありますが、そこが当初の「本丸」でした。「てんしゅ」もあったそうです。きっと清正が最初にいたところなのでしょう。

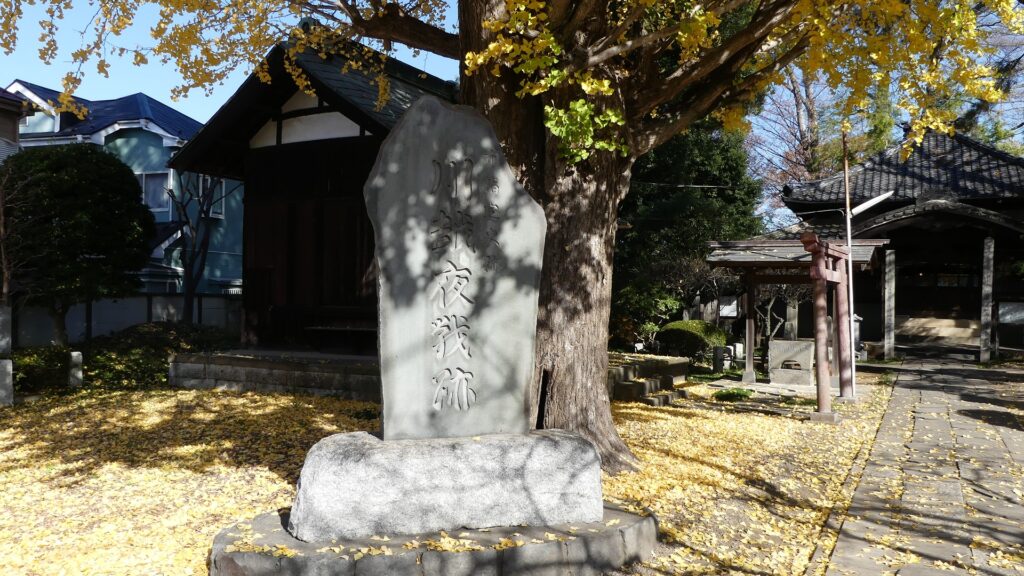

公園を出て、城の外側と思われる道を歩くと、登り坂のふもとに出ます。坂は「法華坂」で、ふもとが「札の辻」と呼ばれていて、豊前・豊後街道の起点になっていました。城にとっても重要なルートで、二の丸に通じていました。西南戦争でも激戦地になっています。この街道は後でまた出てきますので、もう少し先まで行きます。西南戦争での最大の激戦地だった「段山(だにやま)」の辺りです。残念ながら、段山は開発によって削られ、今は「激戦地跡の碑」が残るのみです。しかし、ここで何があったのか知るのも大事なことなのだと思います。

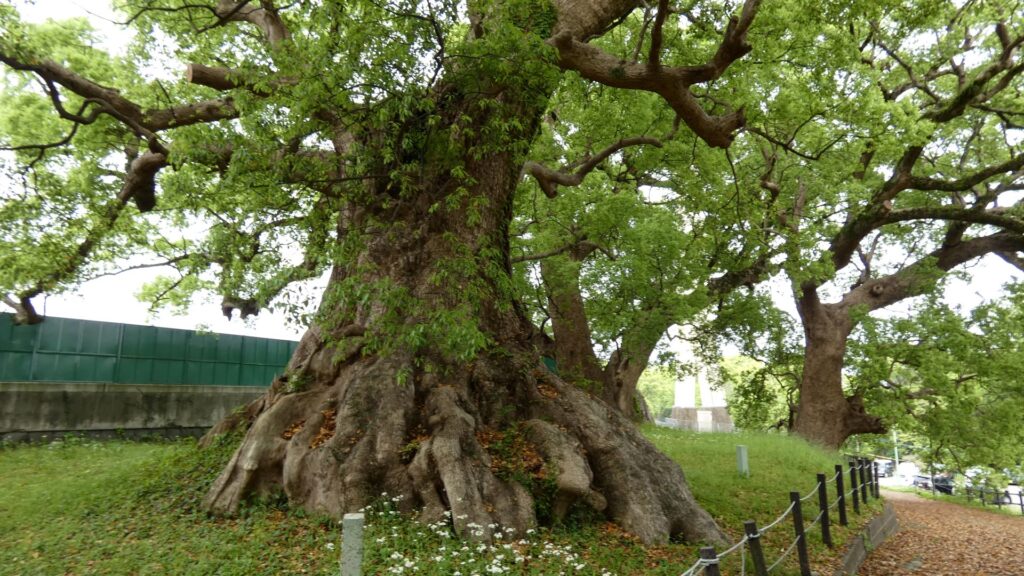

もう一か所、西南戦争関係のところに行ってみましょう。西郷軍に対して、熊本鎮台が激しい砲撃戦を行った場所が、藤崎台です。今は球場になっています。その場所に、古くから藤崎八幡宮がありましたが、西南戦争中に焼けてしまったのです。城の区分では「三の丸地区」に当たります。駐車場に入っていくと、唯一残っている見どころがあります。藤崎台のクスノキ群です。素晴らしい景色です。古いもので、推定樹齢は約1000年だそうです。ということは、西南戦争どころか、城の歴史も全部見ていたのです。無事に残ってくれて良かったです。

清正のフォロワーたちが整備した二の丸

球場の入口辺りまで登ってくると、高いところまで来た感じがします。ここから二の丸に向かいましょう。橋を渡って行きますが、その下は、「新坂(しんざか)」といって、明治時代に開かれた道だそうです。橋を渡ると、立派な門跡があります。二の丸の入口「住江門(すみのえもん)」跡です。そして、右側(南側)から道が合流しています。:これが豊前・豊後街道です。さっき出発点を見た街道です。その街道がこの門を通っていたのです。つまり、誰でも通れるということになっていたのです。せっかく、こんなすごい枡形になっているのにと思ってしまいます。仮想敵の島津の殿様も参勤交代のとき、ここを通ったということです。

門を入った所が「二の丸広場」です。天守と工事中の宇土櫓(工事の素屋根に櫓の絵が描かれている)が見えてきます。城の中心部とちがって、広々としています。かつては重臣の屋敷地で、清正の後の加藤忠広や、更に後の細川氏の時代に整備されました。か大軍が集まったりするような場所にも感じます。西側から敵の大軍に攻められた場合を考えたのでしょう。

城の中心部の方に進んで行きましょう。二の丸の先には、すごい堀にがあります。その向こうは本丸の西出丸です。その隅のところに復元された戌亥櫓があって、熊本地震のときには、こちらも倒壊寸前だったのです。こちらも一本石垣のようになっていました。現在は、建物を解体し、崩れた石垣を回収した段階です。

清正ゆかりの天守・宇土櫓

現在ビジターが、お城の中心部を見学できる「熊本城特別公開」のうち、今回は北ルートを進んで行きます(西大手門〜天守間は土日祝のみ、2025年5月時点)。二の丸から入っていき、堀の間の土橋を通って、西出丸(本丸地区)に行きます。途中では、右側(南側)の石垣がかなり崩れているが見えます。これは、奉行丸の石垣で、塀も倒壊しました。向こうにある未申櫓は前々回の記事に出てきました。

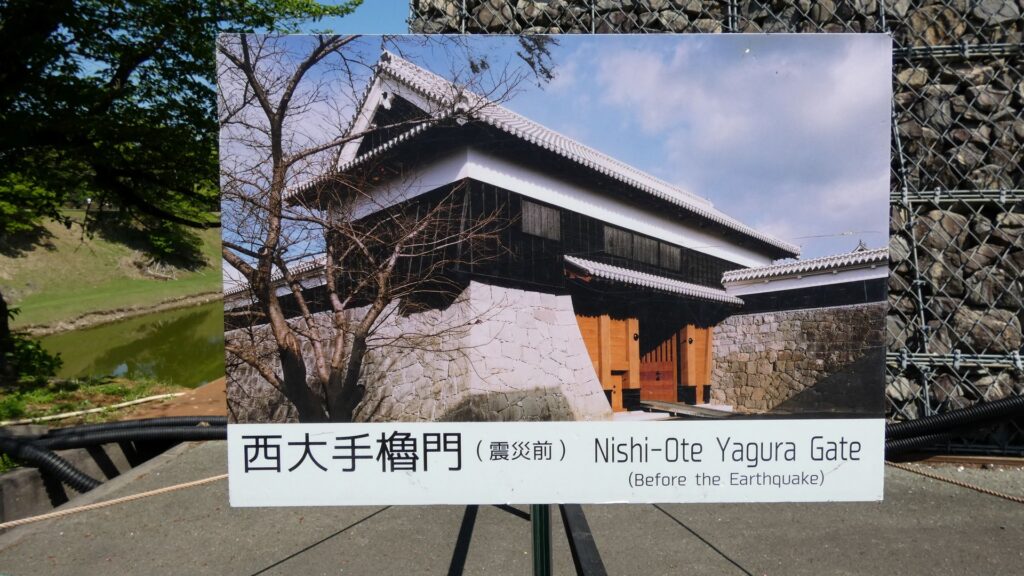

西出丸には、城の正門の西大手門があって、これも復元されていましたが、近くの元太鼓櫓や南大手門(復元)とともに被災し、復元を待っています。せめて枡形を歩くことでその姿を想像しましょう。その先に北ルートの入口がありますが、工事現場の雰囲気があります。ブリッジになっているのは、南ルートと一緒です。ブリッジの下にも空堀があって、関門になっています。同じく下にある頬当御門を越えると「平左衛門丸」です。

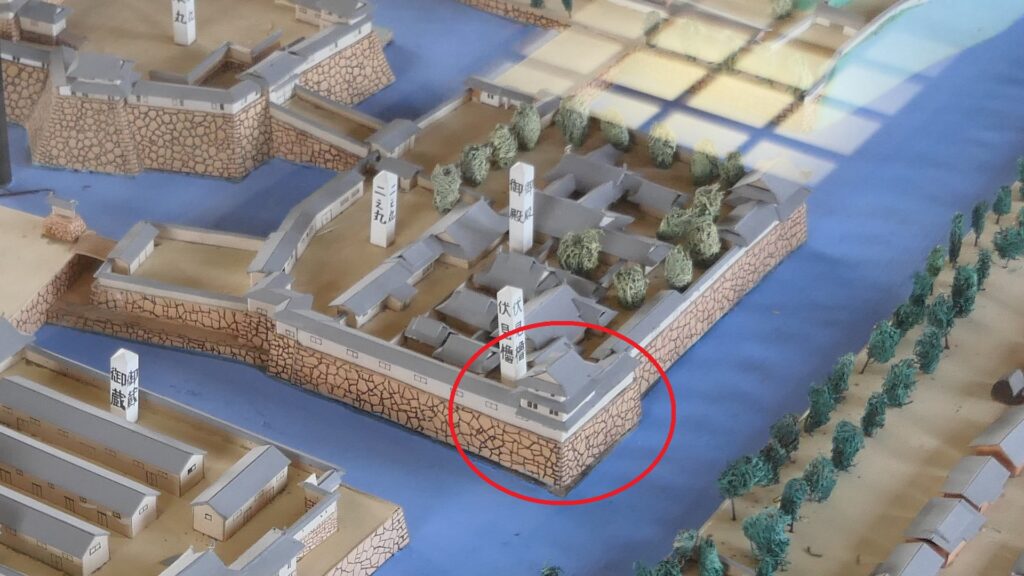

ここは宇土櫓があるところで、現在行われている復旧工事の素屋根で大きさがわかります。月に1回、内部の特別公開を行っていますが、今日はそうでないので残念です。宇土櫓は、現存している3重5階の櫓で、高さが約19メートルあって、熊本城・第3の天守と呼ばれています。現存天守と比べても、これより高いものは4つ(姫路・松本・松江・松山)しかありません。かつては宇土城天守を移したものと言われましたが、最近では、古城の隈本城天守が、宇土櫓になったという説があります(御裏五階櫓になったという説もあり)。大天守と比較すると、建物や瓦の様式は古いのに、石垣は新しいというのがその根拠です。その石垣は例の「武者返し」で、そのおかげで熊本地震を耐えたとも言われます。ただ、続櫓が倒壊したり、本体に破損、石垣にも膨らみが生じたため、解体修理となりました。その過程で、1927年(昭和2年)の解体修理のときに設置された鉄骨の筋交いも、効果があったことがわかりました。宇土櫓は、本体も改装されていて(2重2階?→3重5階)結構謎があるのです。元通りになる頃には、謎が解けているかもしれません。

いよいよ、また天守に行きます。西側から見ると、天守台石垣が目立ちます。大天守の石垣は、本丸の中でも一番古い方で、あの二様の石垣の古い方と同じ時期に築かれたそうです。小天守の石垣は、それよりずっと新しい様式なので、小天守は、次の忠広の時代に付け加えられたと考えられます。それが、元の宇土城天守ではないかという説があります。宇土城は清正が隠居予定の城だったので、その遺徳をしのんだというのです。歴史ロマンを掻き立てられます。

熊本城より古い?千葉城へ

最後のセクションを始めるのに、再び二の丸にやってきました。街道が中を通っていた場所です。これから城の北側を歩くので、二の丸の北側から外に出ます。そこは二の丸御門跡で、街道はここも通っていました。ここも立派な門だったと想像できますが、地震の被害もかなりのものです。門跡を出たら右(東)に曲がります。ここからがまた見どころで、すごい石垣が続いています。百間石垣です。あの飯田丸を守備していた飯田覚兵衛が築いたと言われています。ここも被災していて、復旧はいつになるのでしょう。

一階建ての櫓が見えてきました。監物櫓で、重要文化財の建物のうち、2番目に復旧されました(2023年)。いつ建てられたかは不明ですが、その名前はこの辺りに屋敷があった細川氏の家老・長岡監物に由来しています。道路は橋を渡ります。現在は橋の下は県道ですが、かつては「新堀」という空堀だったのです。北の守りを固めるため、細川時代に掘られました。先ほどからの街道分だけ、土橋として残されていたそうです。街道とはここでお別れで、私たちはUターンして、またお城の外側を歩きます。

また天守が見えてきます。この辺りは棒庵坂で、この上に加藤神社があります。すごい石垣が続きますが、やっぱりここも崩れています。その上には、現存している門は櫓群がありますが(不開門・五間櫓・北十八間櫓・東十八間櫓)、全て被災し、復旧する日を待っています。

ついに、本日の最終目的地、千葉城跡に到着しました。上の方は施設跡になっていては入れませんが、丘のような場所です。大元は小さな城があって、熊本城にとっては、出丸のような場所だったのでしょう。西南戦争のときも、西郷軍が橋頭保にしようと攻めたてましたが、鎮台兵が守り抜きました。こんな何気ない場所にも歴史が積み重なっているのです。

関連史跡

細川時代の史跡を余りご紹介できなかったので、関連史跡として、水前寺成趣園(水前寺公園)に来てみました。

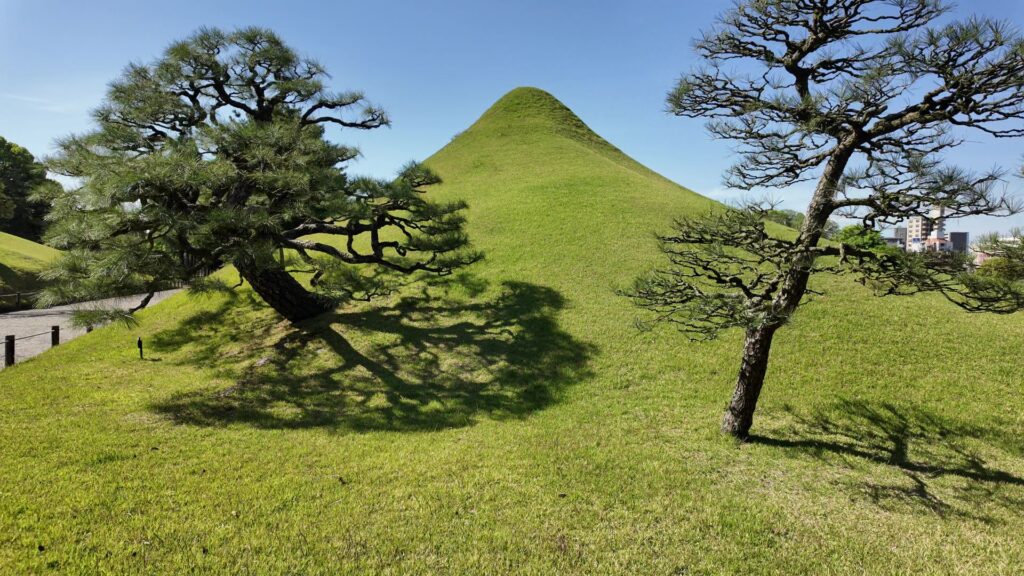

富士の築山が有名です。実は、この築山も熊本城の歴史と関係あるのです。西南戦争のときに政府軍の砲台として使われたそうです。更に熊本地震のときにも、頂上が陥没しました。まるで城とつながっているようです。

古今伝授の間から見る景色もすばらしいです。水が豊かで、これも阿蘇の伏流水です。、熊本に入った細川初代・忠利が湧水の地にお茶屋を作ったのが始まりだそうです。でも、熊本地震のとき、一時この池もかなり干上がってしまいました。ところが、なぜか徐々に元に戻ったそうです。自然とは計り知れないものです。これにあやかって、熊本城も復旧復興が進むよう願います。

リンク、参考情報

・熊本城 公式ウェブサイト

・加藤清正の実像【市政だより連載】、熊本市

・熊本城調査研究センター定期講座「熊本城学」配布資料

・「熊本城~復興に向けて~」熊本城調査研究センターパンフレット

・「熊本城解体新書」熊本城調査研究センターパンフレット

・「歴史群像 名城シリーズ2 熊本城」学研

・「シリーズ・織豊大名の研究2 加藤清正/山田貴司編著」戒光祥出版

・「歴史群像 111、138、179、180号」学研他

・「熊本城復旧基本計画 令和5年(2023年)改訂版」熊本市

・「熊本城みどり保存管理計画」

・NHK BS1スペシャル「よみがえれ 熊本城 サムライの“英知”を未来へ」2017年放送

・NHK「ブラタモリ 熊本城」2016年放送

これで終わります。ありがとうございました。