立地と歴史

当初は島津氏が所有

宮崎県南部にある日南市飫肥(おび)地区は、人気のある観光地です。九州の小京都とも言われています。古い城下町の雰囲気を残していて、1950年以来、重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。飫肥杉や、さつま芋を原料とした焼酎などの名産品もあります。実はこれらの名産品は、飫肥城と飫肥藩の長く、しかも過酷な歴史から生まれたとも言えるのです。

日南市の範囲と城の位置

14世紀ころ、地元領主が最初に飫肥城を築城したと言われていますが、その詳細はわかっていません。15世紀後半から16世紀末までの戦国時代の間、日向国(現在の宮崎県)の南部地域は、北からの伊東氏と南からの島津氏の抗争の地となりました。当時は島津氏がこの地を確保していて、伊東氏の侵入を防ぐために、1458年には飫肥城を改修しました。

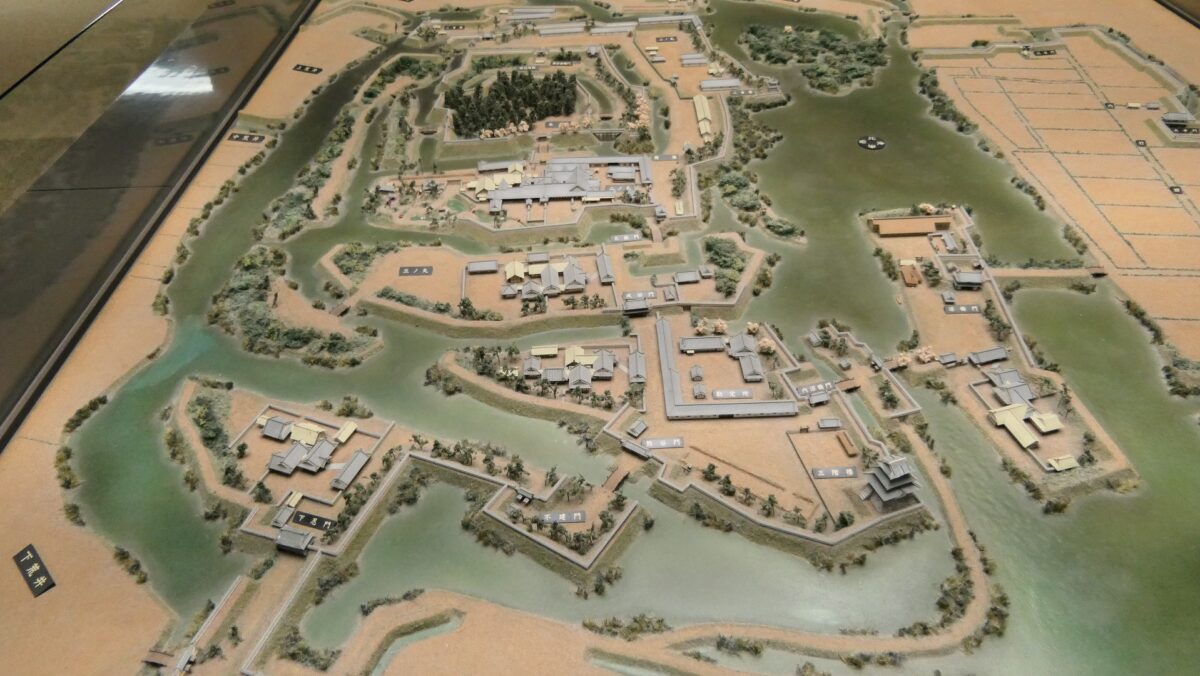

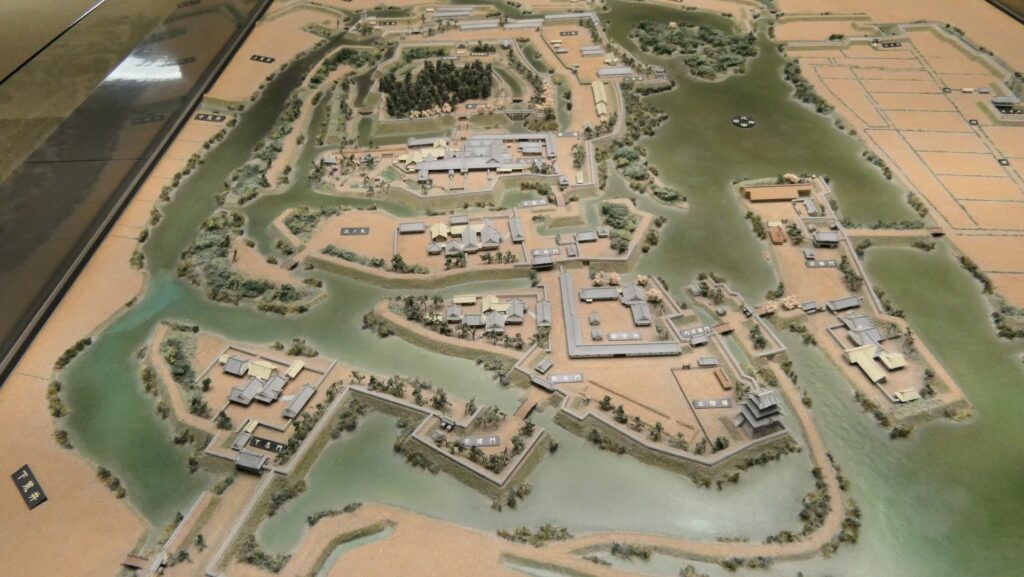

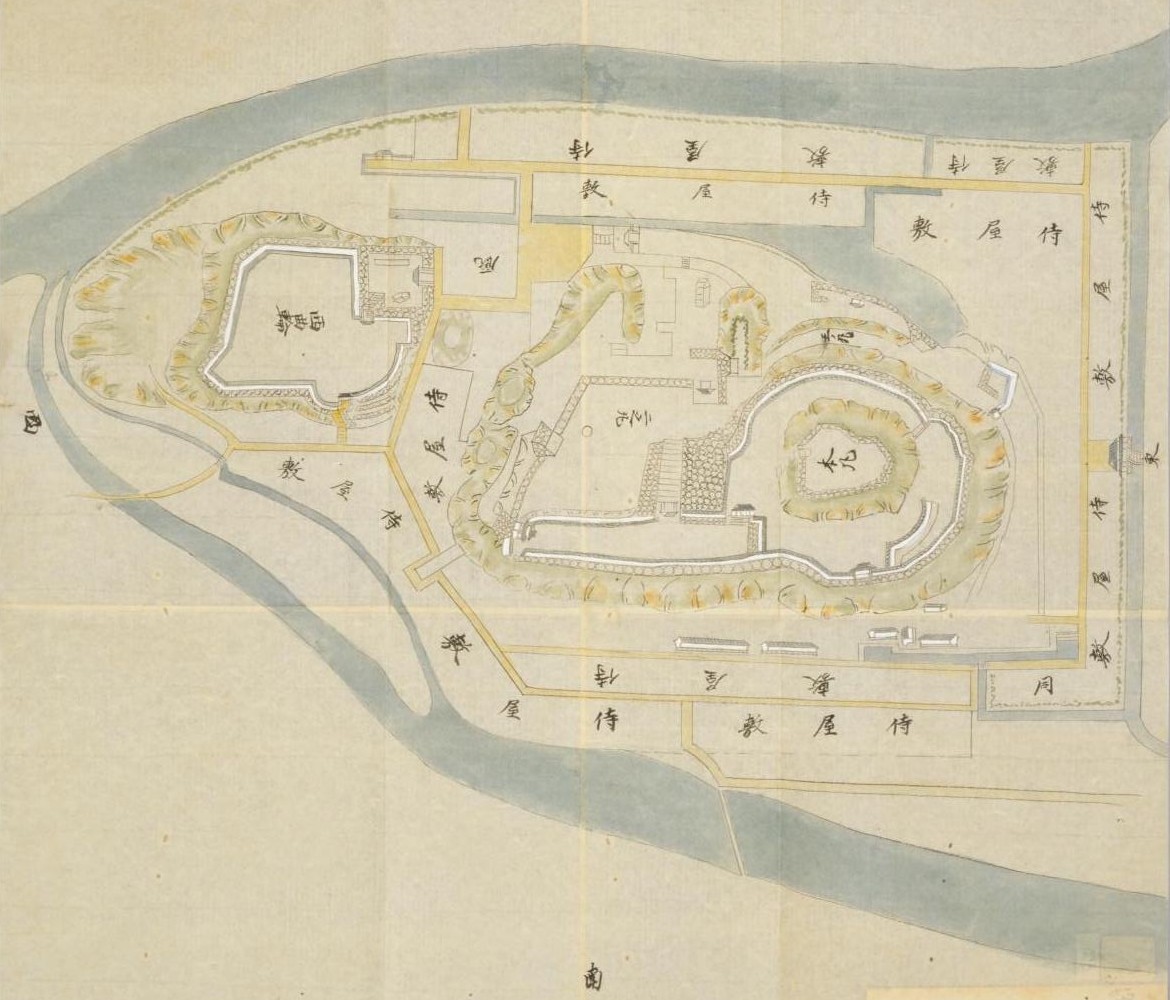

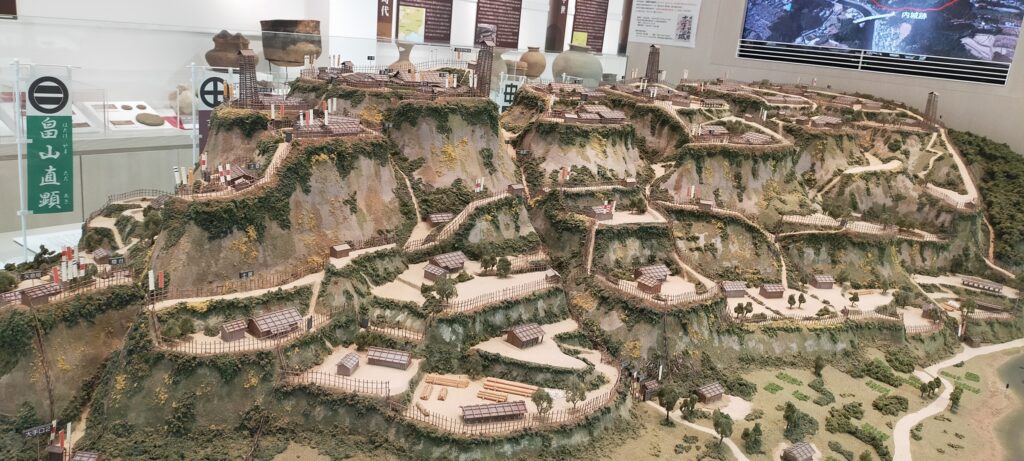

南九州型城郭の一つ

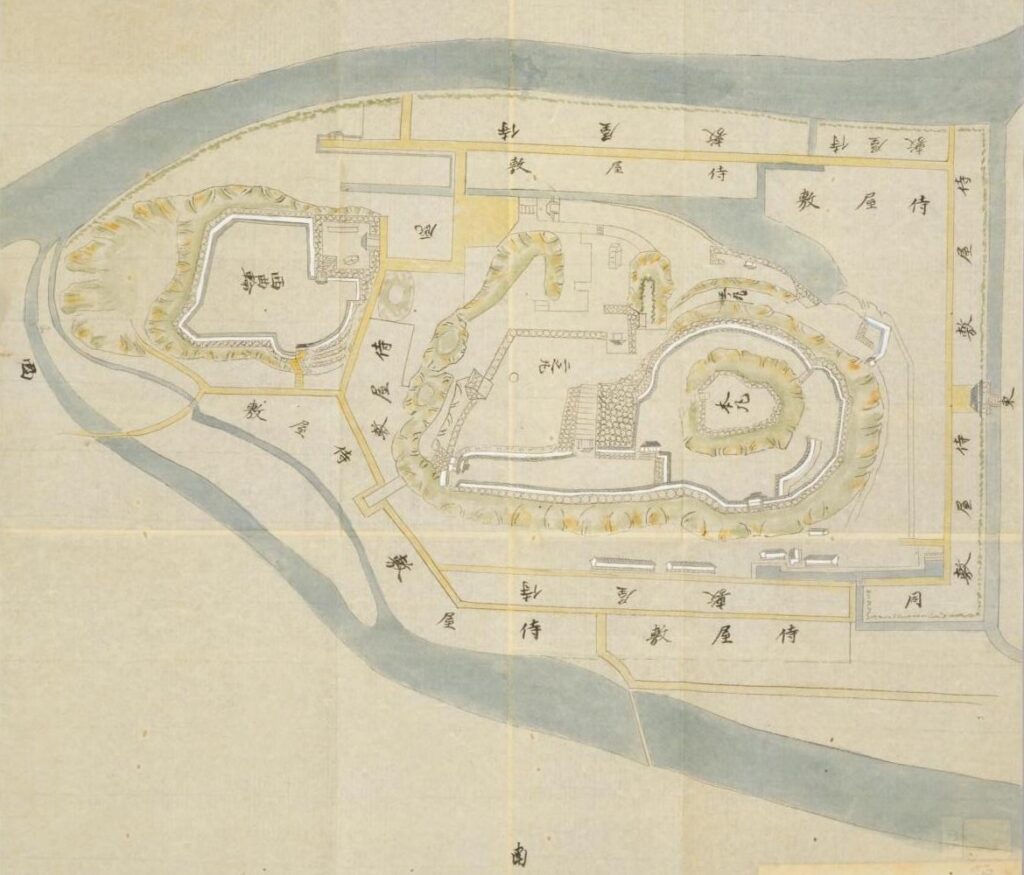

飫肥城は、もともと南九州型城郭の一つでした。このタイプの城郭は、古代の噴火による火山灰が積もってできたシラス台地を加工して築かれました。その土壌はもろく、容易に崩れて崖を形成します。この地域の武士たちはこの地理的な特徴を生かして、自身の城を築きました。この自然の地形を加工すれば、容易に強力な防御システムを構築できたからです。例えば、彼らは台地の土壌を削って、深い空堀、曲輪下の高い壁、入り口を細くした関門を築きました。このタイプの代表的なものとしては、知覧城、志布志城、佐土原城、そして飫肥城が挙げられます。また、飫肥城の場合には、酒谷川(さかたにがわ)が蛇行しながら台地を囲んでいて、自然の堀となっていました。

伊東氏の栄光と凋落

伊東氏は、1484年に飫肥城の攻撃を始め、その後城を巡って長い戦いとなりました。16世紀中頃の当主であった伊東義祐(いとうよしすけ)は果敢に攻撃し、1569年にはついに城を落とし、子息の祐兵(すけたけ)を城主として送り込みました。この頃が義祐の絶頂期で、日向国で48もの城を支配していました。ところが栄光は長く続かず、1573年の木崎原の戦いで島津氏に敗れたことをきっかけに、飫肥城を含む48城を一つ一つ失っていきました。1577年には島津軍は、伊東一族を日向国から北の豊後国に逃亡させ、これは伊東崩れと呼ばれました。伊東一族は全てを失い、ついには漂泊することになりました。義祐は1585年にその漂泊の最中に亡くなります。

伊東氏がカムバックし長く統治

この大不幸の後、義祐の息子、祐兵は偶然1582年に、後に天下人の豊臣秀吉となる羽柴秀吉に仕官しました。これは祐兵にとって大変な幸運でした。秀吉が1586年に、島津氏がほとんど制覇していた九州地方に侵攻したとき、祐岳は秀吉の道案内を勤めたのです。島津氏は秀吉に降伏することになりました。秀吉への貢献により、祐兵はついに1588年、飫肥城に城主として戻ってきました。島津氏とのこの城を巡る戦いに100年以上を要したことになります。

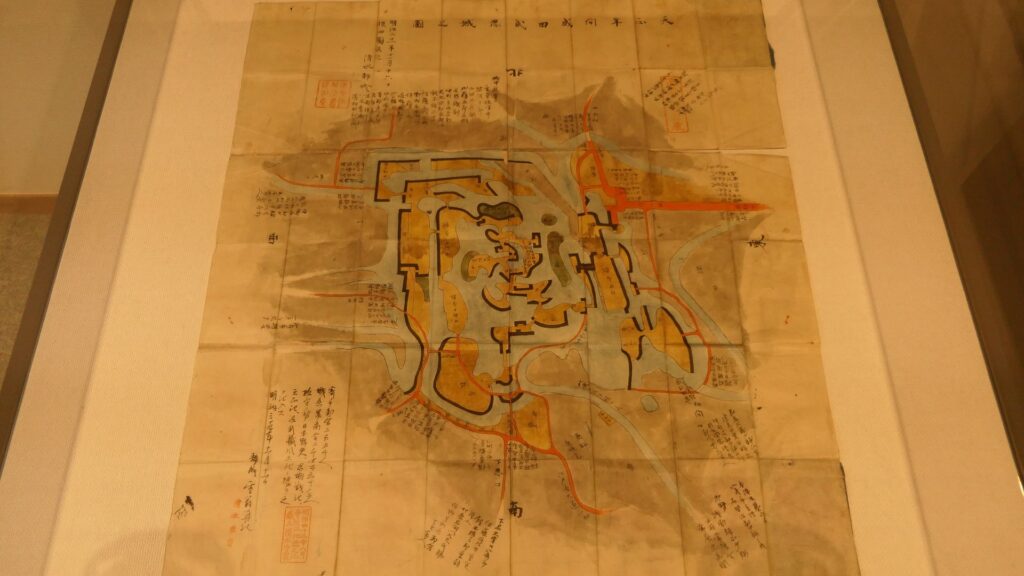

日本の支配者は豊臣氏から徳川幕府に変わっていきましたが、伊東氏は何とか飫肥の領地を維持することができました。その結果、伊東氏による飫肥藩は300年近くこの地にあり続けました。しかし、事情は単純ではありませんでした。島津氏による薩摩藩は密かに隠密を飫肥に派遣し、飫肥城がどのようになっているのか調べていたのです。状況が変われば、伊東氏から飫肥城を取り返そうと考えていたようです。一方、伊東氏もまた飫肥が唯一最後の居場所と考えていたようで、地道に城や城下町を改良していきました。一例として、17世紀後半には頂上の本丸が地震により崩壊しました。地盤であるシラス台地が軟弱だったからです。飫肥藩は、新しい本丸を旧本丸の下の方に再建したのですが、両方とも堅固な石垣を築くことで強化したのです。また、杉の植林とさつま芋の栽培を人々に奨励し、藩の継続のための産業化を図りました。