立地と歴史

羽柴秀吉に対抗して築城

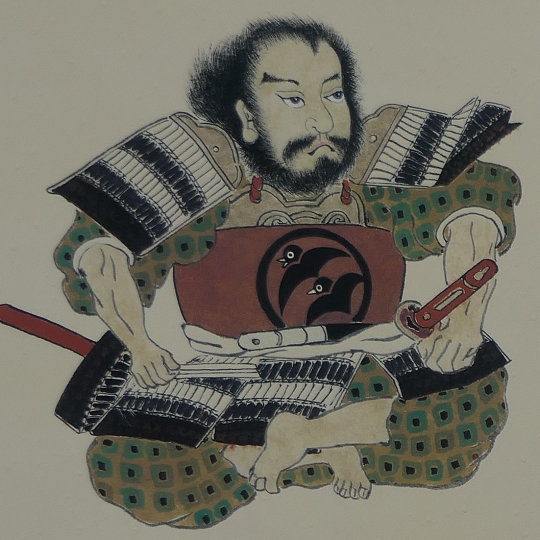

玄蕃尾城は、越前国と近江国の国境にあった城で、現在では福井県と滋賀県の県境にあたります。この城は、1583年に起こった賤ヶ岳の戦いの当時、越前国を領有していた柴田勝家によって築かれました。1582年の本能寺の変により天下人の織田信長が亡くなった後、重臣であった勝家と羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)は、主導権を巡って互いに争いました。秀吉は、勝家が併せて領有していた北近江に侵攻し、勝家の本拠地であった越前国との国境近くに多くの陣城を築きました。勝家も秀吉に対抗して、その国境周辺に陣城を構築しました。玄蕃尾城は、これらの陣城の中心であり、勝家の本陣だったのです。この城の名前の一部「玄蕃」は朝廷の官職の一つであり、高い地位にある武士に与えられました(もしくは自称していたことも考えられます)。しかし、誰に与えられた官職名から由来していたのかは不明です(佐久間「玄蕃」盛政からとも言われますが、朝倉氏の家臣である朝倉「玄蕃」助景連が築城し、名前の元になったという説もあります)。

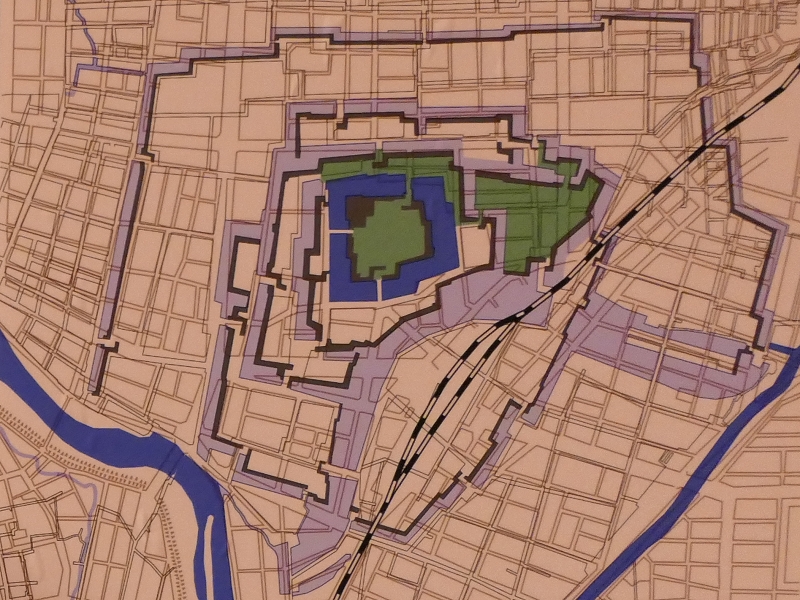

城の位置

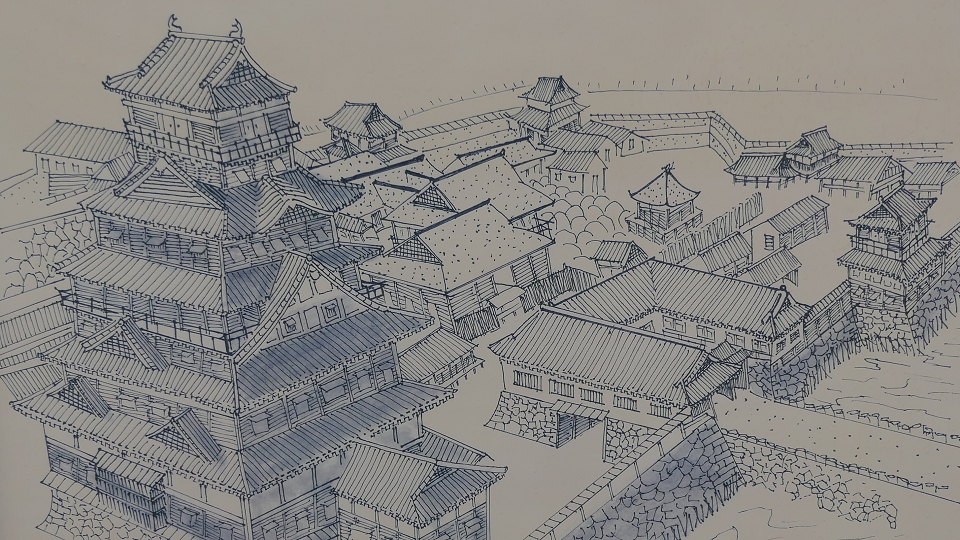

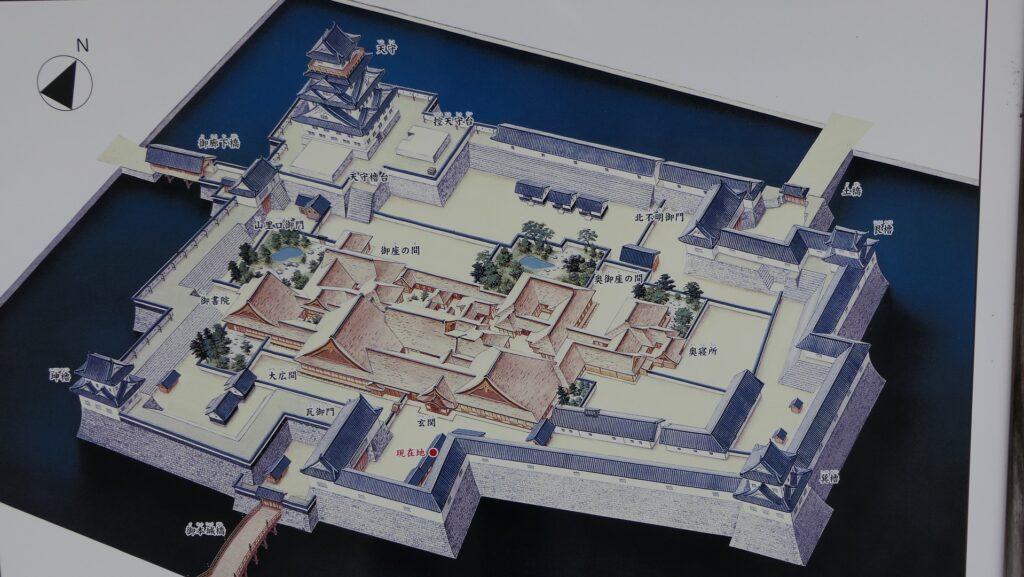

山上に築かれた曲輪群

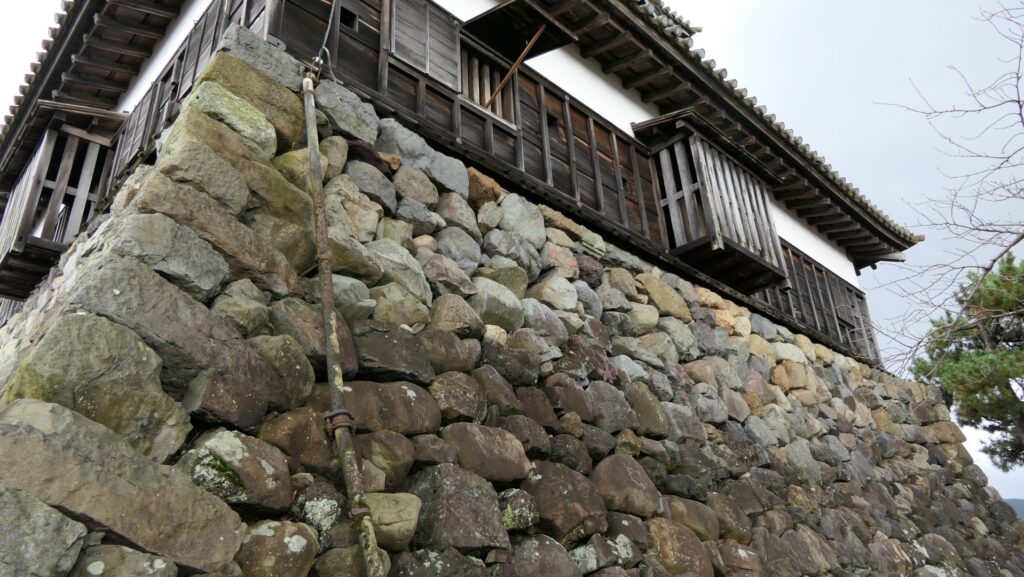

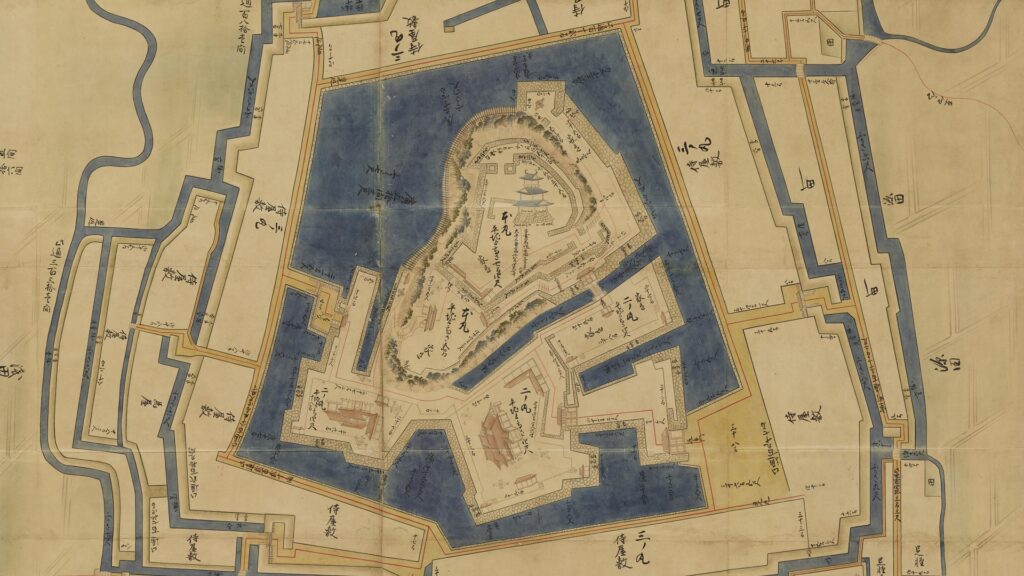

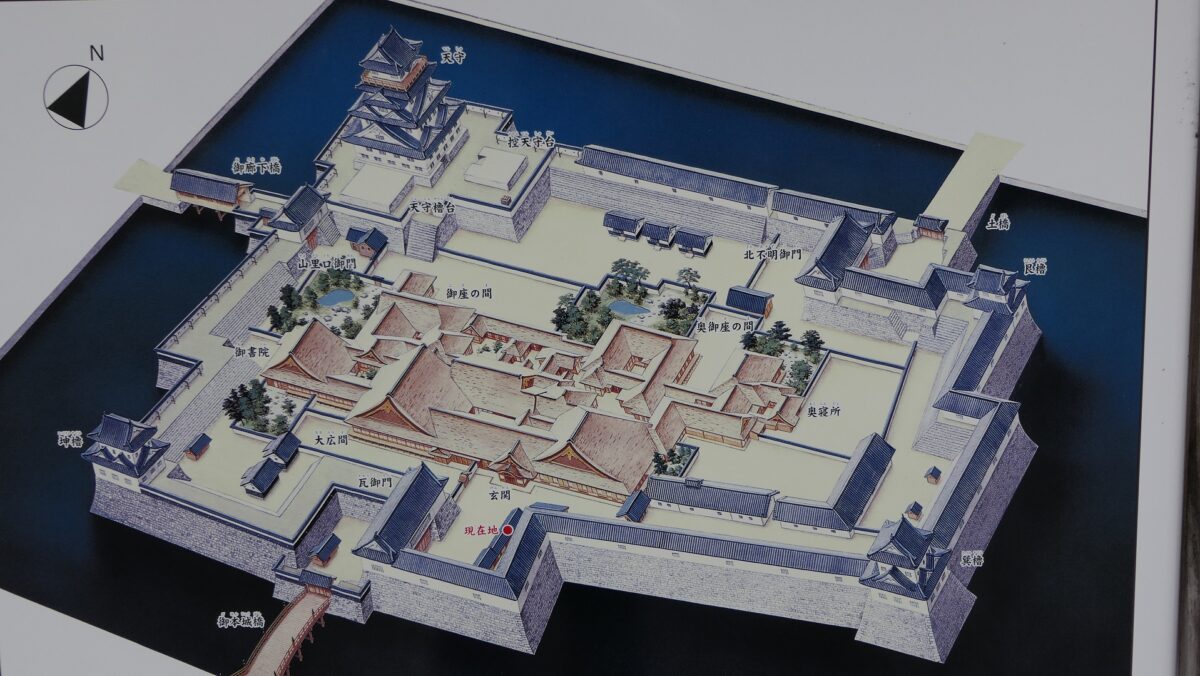

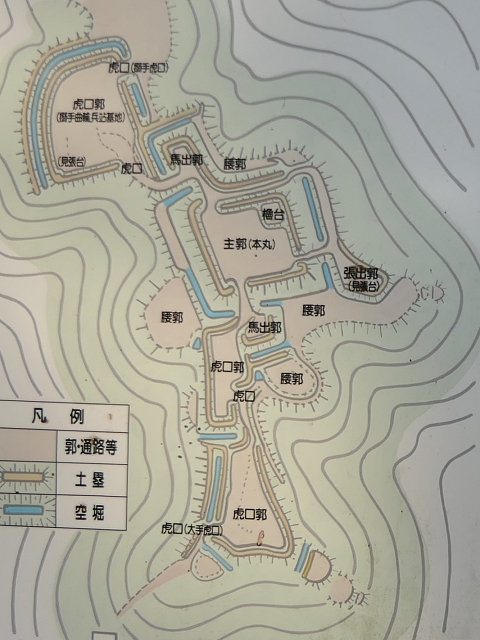

この城は、標高445mで国境にも位置していた中内尾山の頂上に築かれました。またこの城からは、城の近くにある両国の境を通っていた刀根(とね)峠を押さえることができました。城の曲輪群は山の峰の北側から南側に沿って築かれました。城の正面口は南側に開いており、刀根峠と秀吉が侵攻した近江国の方角に向いていました。そのため、城の南面は2つの直列した曲輪群によって厳重に守られていました。一方城の北側には、城では最も大きな曲輪があり、駐屯地として使われていました。本丸は城の中心部にあり、恐らく勝家がいたと思われます。そこには天守か大櫓があり、防御のための馬出しまたは張出と呼ばれる3つの小さな突出した曲輪が付随していました。

城周辺の起伏地図

佐久間盛政の攻勢と秀吉の反撃

1583年の4月16日、勝家の同盟者、美濃国の岐阜城にいた織田信孝が秀吉に対して兵を挙げました。秀吉は、4月17日にこれを鎮圧するために美濃国に向かいました。このとき勝家は、秀吉側に攻撃を仕掛ける絶好の機会だと思ったのです。勝家配下の佐久間盛政は、4月19日に秀吉の陣城を占領するために前進してきました。ところが、それは秀吉の罠だったのです。盛政は陣城を一つ攻略し(中川清秀が守っていた大岩山砦)、もう一つの陣城、賤ケ岳砦をも手に入れようとしました。それから秀吉は直ちに元の陣地に引き返し、4月20日には盛政に対し反撃を開始したのです。勝家と盛政は、ついには秀吉により倒されました。1626年に出版された小瀬甫庵による、比較的古い秀吉の伝記である「甫庵太閤記」は、勝家は盛政に対して最初の攻撃の後引き返すよう忠告したにも関わらず、盛政の不用意な行動が彼らの滅亡を招いたと記述しています。多くの日本人は長い間、これを定説として受け入れてきました。

前田利家の撤退が勝敗を決したか

最近の研究によれば、盛政の行動は致命的ではなかったとのことです。勝家のもう一人の同盟者で、秀吉が天下人となった後大大名となった前田利家は、秀吉の反撃と同時に勝家の承諾なしに自陣から撤退したのです。これこそ秀吉の勝利と勝家の敗退へ導いた決定的な要因だったのです。甫庵はどうしてこの最も重要な事実を述べなかったのでしょうか。それは、甫庵は前田家から扶持をもらっていたからなのです。前田家の始祖である前田利家の行動は、恐らく秀吉と約束されていたのでしょう。しかし後の人々はそれを勝家への裏切りと取るかもしれません。甫庵は、前田家の恥になるかもしれないこの事実を記録できなかったと考えられるのです。よって、彼は敗戦の責任を他の誰かに押し付ける必要がありました。玄蕃尾城は強力でしたが、あくまで他の陣城と連携して力を発揮するようになっていました。勝家は、同盟者が責務を果たせない以上、この城から撤退せざるをえなかったのです。