特徴、見どころ

本壇とそこに立つ天守

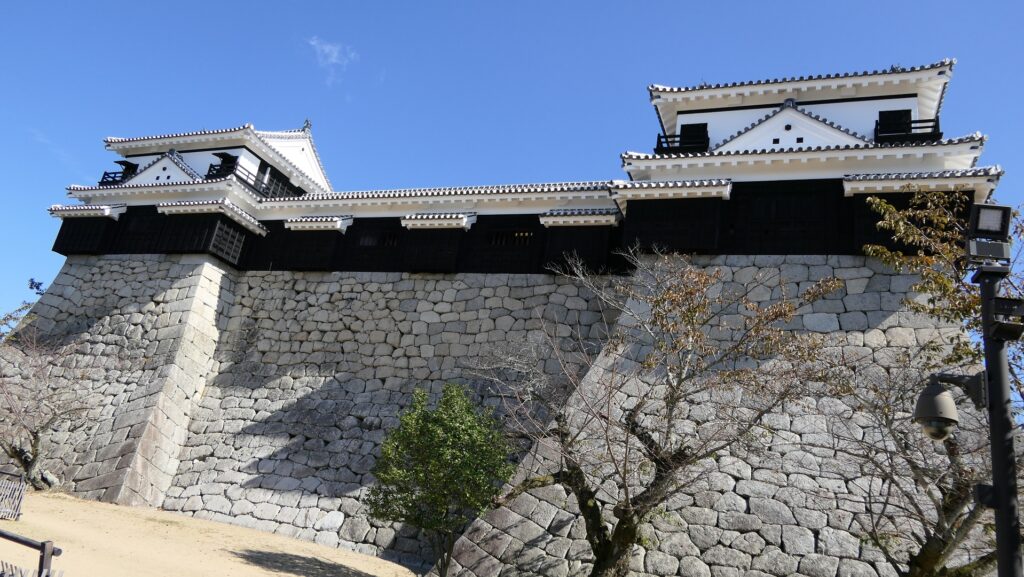

この城のハイライトは、本丸後方にある天守を含む本壇でしょう。まさに壮観であり、現存する建物と復元された建物がうまくミックスされています。

天守に到達するには一ノ門、二ノ門、三ノ門(いずれも現存)がある本壇内部のジグザグの通路を通っていかねばなりません。その途中には狭間を備えた現存する土塀もあります。狭間からは(昔の守備兵がそうしたように)他のビジターの姿も見えたりします。

そうするうちに天守中庭に到着します。この天守は連立式なので、この中庭は大天守、小天守、その他の櫓群に囲まれていることになります。敵がそれまでに複雑なルートを辿って中庭に着いたとしても、ここでやられてしまうでしょう。

現在のビジターは、大天守の地下室である穴蔵から入り、廊下のようになっている他の建物を城に関する展示を見ながら歩いて回ります。実はここ(連立式天守)にある大天守以外の建物は1933年の放火により燃えた後復元されたものです。その際オリジナルと同様に再建されました。よって、そう言われなければ復元されたものとは思えないかもしません。

連立式の建物群を一周した後は、現存する天守にもう一回入ります。最上階の三階に上がるには、急な木造の階段を登っていきます。最上階は開放的で、そこからの景色は更にすばらしいです。

素晴らしい石垣群

もしお時間があれば、本丸の裏側の方も見ていただきたいです。こちらにもいくつもの現存または復元建物があるからです。例えば、野原櫓はこの城では最古の部類に入る建物です。二階建ての望楼式の櫓としては唯一の現存事例となります。

本丸周辺の地図

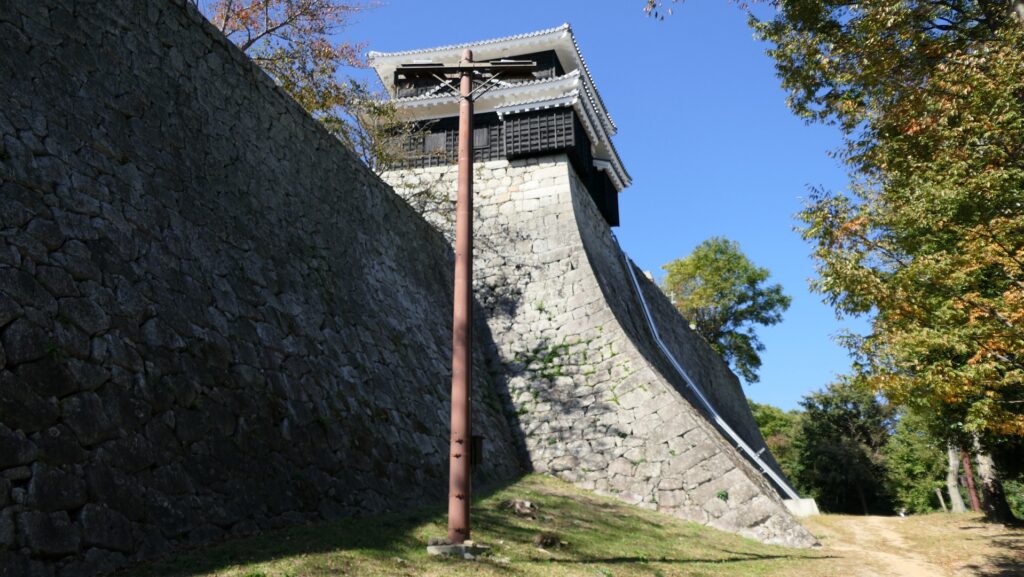

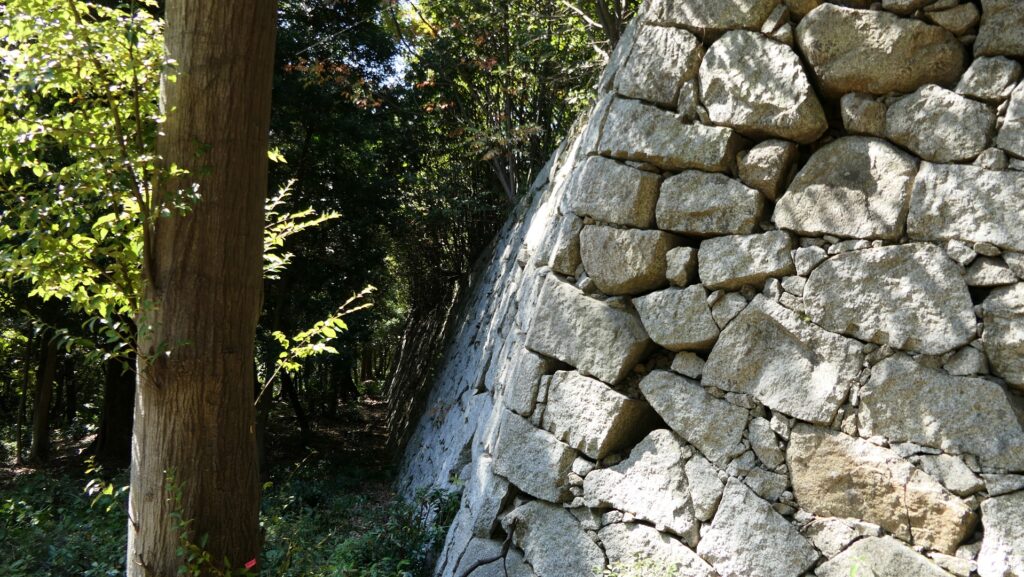

また、搦手門にあたる復元された乾(いぬい)門から外に出て、大手門跡の方に向かって歩いていくと、道すがらすばらしい長大な高石垣を眺めることができます。縦のラインはまるで扇のようで、横のラインはまるで屏風のようでとても美しいです。しかしもともとは城を攻撃する敵を効果的に撃退できるためにこのように作られました。

最後に、山麓の方に戻られるときには、県庁裏口を通ってみることをお勧めします。このルートはよく整備されていますし、現存する南登り石垣を間近に見ることができるからです。北側の登り石垣は残念ながらほとんど破壊されてしまったのですが、南側のものは今でも健在で、230m以上もの長さで山坂を覆っています。洲本城、彦根城、米子城など他の城でも登り石垣が現存していますが、松山城のものはもっともコンディションが良いと言われています。

私の感想

松山城は、松山市のもっとも有名なシンボルの一つです。市街地を歩いて回ってみると、ほとんどどこからでも山上の建物群を仰ぎ見ることができます。更に、そこに行って見てみると、過去の人たちと同じように、今でも城がどのように築かれ使われたのか理解し且つ追体験できるのです。これは松山市が大変な努力をして、現存している建物などを維持するだけなく、多くの建物を元通りに復元しているからです。私自身もこの城から多くを学びましたし、是非実際に行って見ていただきたいです。

ここに行くには

車で行く場合:松山自動車道の松山ICから約30分かかります。公園内に駐車場があります。

公共交通機関を使う場合は、JR松山駅か伊予鉄道松山市駅から、道後温泉行の市電に乗り、大街道(おおかいどう)停留所で降りてください。公園までは歩いて約5分ほどです。

東京または大阪から松山市まで:飛行機を使い、空港からバスかレンタカーで行かれた方がよいと思います。

リンク、参考情報

・松山城

・「よみがえる日本の城10」学研

・「日本の城改訂版第10号」デアゴスティーニジャパン

・「幕末維新の城/一坂太郎著」中公新書

これで終わります。ありがとうございました。

「松山城その1」に戻ります。

「松山城その2」に戻ります。