立地と歴史

佐野氏が戦国時代に築城

唐沢山城は、現在の栃木県佐野市にあった城です。この城は、関東平野の北端に沿った大規模な山城でした。言い伝えによれば、有名な武将であった藤原秀郷が平安時代の972年にこの城を築いたとされていますが、歴史家によれば、秀郷の子孫であり、この城を長く治めた佐野氏によって作られた話であろうとのことです。調査研究の結果、佐野氏は最初は15世紀まではこの山の西麓に館を構えていましたが、戦国時代になって関東地方で多くの戦が起こるようになって、山の上に城を築いたか拡張したと考えられています。金山城や箕輪城など関東地方の他の有名な山城は、この厳しい状況を乗り切るために同じ時期に築かれています。佐野氏は最初はこの山城を緊急事態のときに使っていましたが、やがて生き残りのためそこを居城とするようになります。

佐野市の範囲と城の位置 城周辺の起伏地図

上杉謙信が執着した城

一方、関東地方を支配したい有力戦国大名は、その有利な立地条件から唐沢山城を確保したいと思うようになります。上杉謙信はそのうちの一人で、その実現に執着しました。そのことを如実に示すエピソードがあります。1560年前後に謙信が最初に関東地方に侵攻したとき、北条氏の大軍が唐沢山城を包囲する中、僅かな近臣とともに城を訪れ、城主の佐野昌綱(さのまさつな)を説得し、謙信への支持を取り付けたのです。ところが、謙信が越後国の本拠地、春日山城に引き上げると、北条氏は領土奪還を始め、地元領主たちに服従を強いました。昌綱もその一人であり、北条方に寝返りせざるをえませんでした。

最強の武将の一人とされていた謙信は激怒し、唐沢山城を攻撃しますが、城もまた大変強力であり、強攻策では落とせませんでした。その後、昌綱は謙信に降伏することになりますが、謙信が引き上げると、また同じ事が繰り返されました。その結果、彼らは少なくとも5回も戦いました。謙信は一時、昌綱を城から追放し、親族(虎房丸、人質として引き取った昌綱の子という説もあります)や重臣を送り、城の直接統治を行いました。ところが、謙信はなぜか昌綱に城を返してしまいます。遠くにあるこの城をコントロールする難しさを感じていたのかもしれません。

豊臣秀吉の援助で高石垣が築かれる

唐沢山城を含む関東地方は、1570年代から1580年代にかけて、北条氏に帰属するようになります。北条氏もまた、謙信が行ったように、この城に一族の北条氏忠を送り込みました。一方、正綱の一族、佐野房綱(さのふさつな)は関東地方から西日本に逃れ、当時天下人として君臨していた豊臣秀吉に仕えました(房綱は当時は天徳寺宝衍(てんとくじ ほうえん)と名乗っていました)。そして、秀吉が1590年に関東地方に侵攻したときには、その先導役を務めたのです。その結果、房綱は唐沢山城の城主に返り咲きました。ところが、秀吉もまたこの城を自身の影響下に置きたかったようです。秀吉は、近臣である富田信高の弟を、房綱の跡継ぎに送り込み、佐野信吉(さののぶよし)となります。そして、彼が最後の当主、最後の城主となりました。これは、秀吉によって関東地方に転封されたライバルの徳川家康を、信頼できる誰かに監視させる目的であったと思われます。

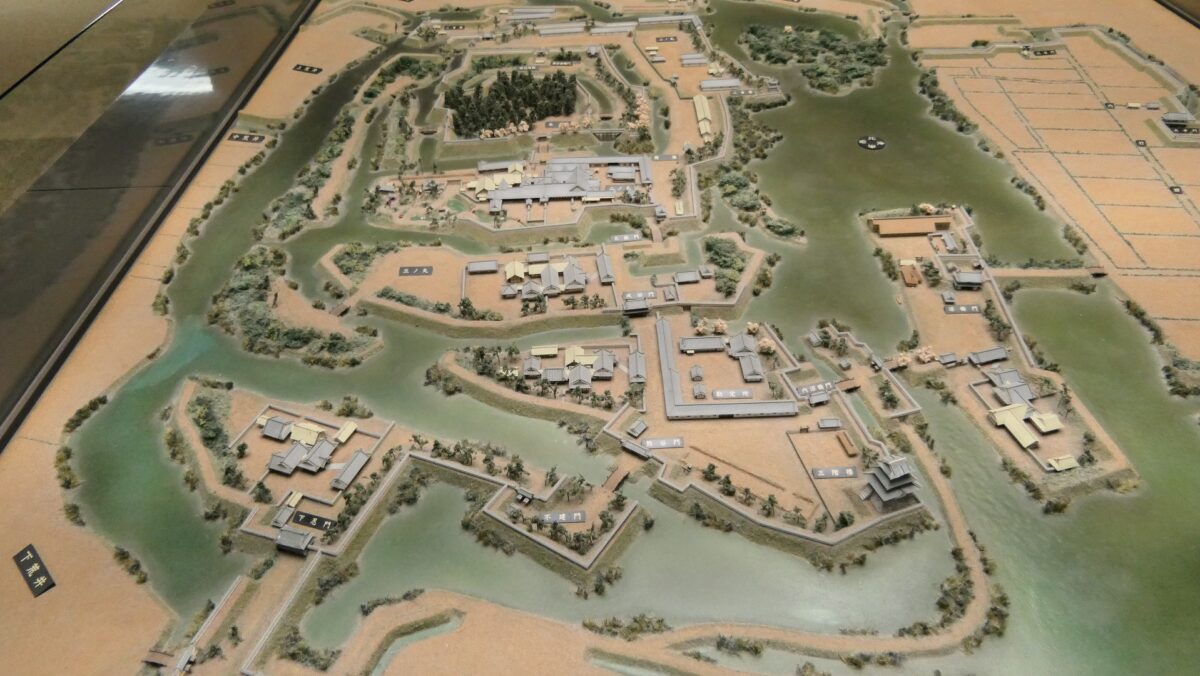

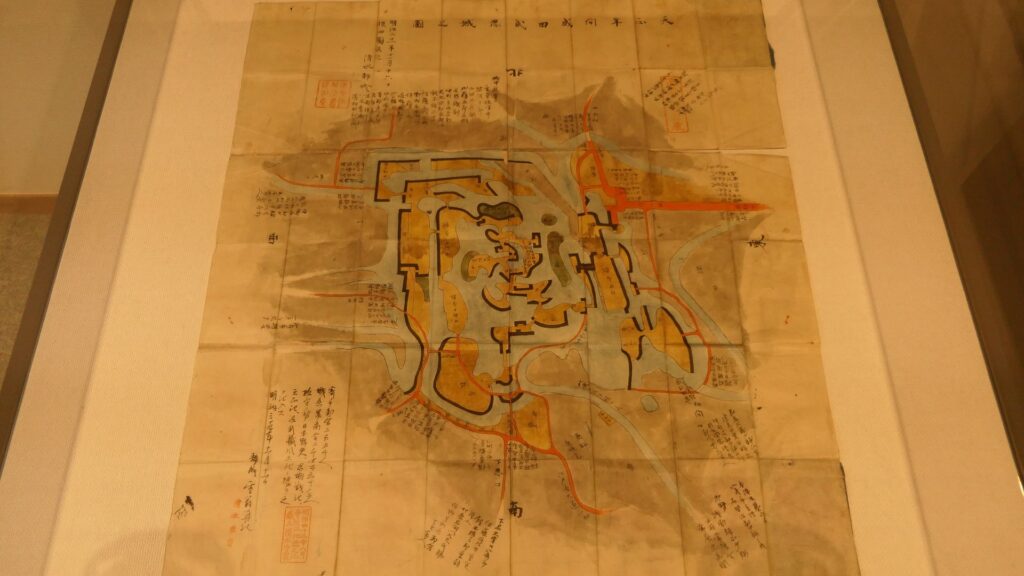

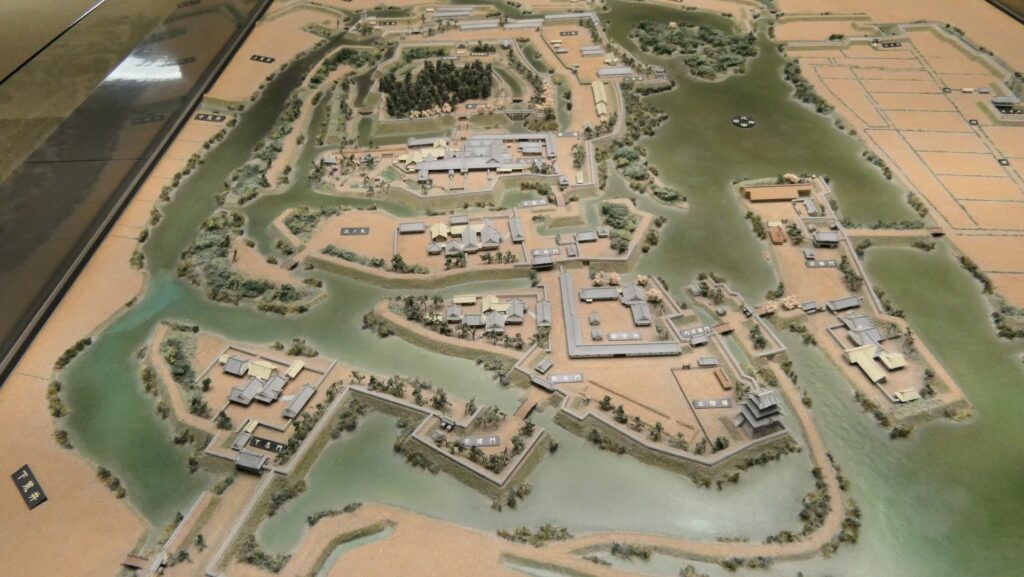

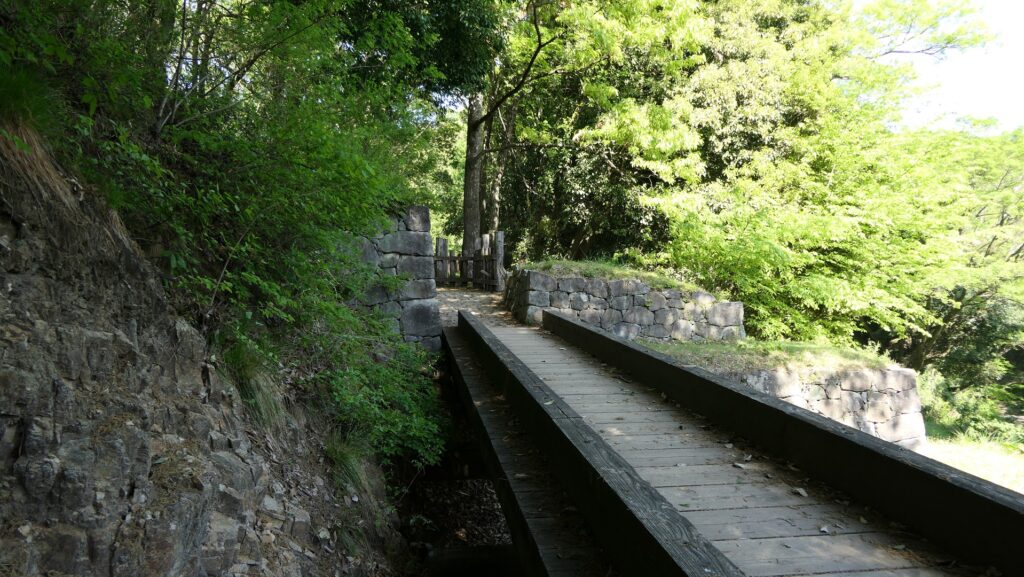

唐沢山城は、いくつもの峰を持つ大きな山の上に築かれました。山頂と峰上には多くの曲輪が設けられ、そこには矢倉、物見、番所、射撃所(「大鉄砲」「大筒」「国崩し」などと呼ばれました)などが置かれ、敵が来ないか監視し、来た場合には反撃できるようになっていました。峰々や曲輪群は、深い堀切によって区切られ、敵の攻撃を弱らせることができました。城に向かうには南側と西側の2つの主要道があり、山頂近くの大手門の前で合流し、城兵のコントロール下にありました。山麓地区は城主と重臣たちの屋敷地となっていて、防衛のため長大な土塁によって囲まれていました。これらは、佐野、上杉、北条の各氏によって長い期間をかけて構築されてきたのです。

この城の基礎部分は基本的には土造りで、当時の東日本での築城においてはそれが一般的でした。しかし、最後の城主となった佐野信吉は、この地方では稀な高石垣を城の主要部に築き上げました。これには秀吉による援助があったと考えられます。秀吉やその部下たちは、西日本で多くの似たような石垣を築いていたからです。一方、関東の家康は、そのような高石垣を築く技術や石工集団をまだ持ち合わせていませんでした。すなわち、強力な唐沢山城にある石垣は、家康にとって大いなる脅威と映ったに違いありません。

徳川家康の命で突然の終焉

秀吉の没後、1600年前後に家康が天下を取ったとき、信吉は家康に味方することで何とか生き延びました。ところが、唐沢山城と佐野氏の没落は突然やってきます。1602年に家康は信吉に、唐沢山から近くの平地にある佐野城への移動を命じました。その理由としては、山城の上から家康の住む江戸城を見下ろすことが無礼とされたから、と言われています。そして1614年に信吉はついに、兄の富田信高の罪に連座して改易となってしまいました。総じてみると家康は、信吉のような者が、唐沢山のような強力な城に籠って反乱を起こすことを、防ぎたかったようです。